Lage im Grenzgebiet

Siedlungsgeschichte der Bönninghardt

Verbesserungsversuche der Wirtschaftslage durch französische und preußische Verwaltung

Vegetationsgeschichte der Bönninghardt

Die Bedeutung der Edelkastanie für die Bönninghardt

Quellen, Internet, Literatur

Lage im Grenzgebiet

Die Bönninghardt befand sich lange im Grenzgebiet, aufgeteilt zwischen dem Herzogtum Kleve im Nordwesten und dem Kurfürstentum Köln im Südosten. Befestigungs- und Wehranlagen (Landwehren) ziehen Grenzverläufe nach, über die offensichtlich über lange Zeiträume hinweg keine Einigung erfolgte. Auch bei einer Grenzbegehung 1772 konnten sich Kurköln und Preußen nicht auf einen gemeinsamen Verlauf einigen.

Die Unterteilung der Bönninghardt in unterschiedliche Verwaltungseinheiten setzt sich bis heute fort. Anteil an ihr haben im Kreis Wesel die Stadt Kamp-Lintfort und die Gemeinden Alpen und Sonsbeck, im Kreis Kleve die Gemeinde Issum.

Die Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot (Entstehung 1803-1813) und von Müffling (Entstehung 1816-1826) zeigt auf den Höhenflächen verbreitet Heidegebiete, die vor allem im Nordwesten durchsetzt waren mit wenigen Äckern. Randlich waren die Hänge mit Wald bestanden, und den südöstlichen Teil der Bönninghardt nahm damals schon das ausgedehntere Waldgebiet der Leucht ein. Heute herrscht in der Bönninghardt ein Gemisch aus Ackerflächen, vor allem zum Kartoffel- und Spargelanbau, Futterpflanzenbau und Forstflächen vor. Dazwischen werden die Verkehrswege durch meist nur einreihige Wohnbebauung gesäumt. Der Gemeindeteil „Bönninghardt“, zugehörig der Gemeinde Alpen, trägt den Namen des Landschaftsraumes.

Vor dem norwestlichen Rand der Bönninghardt verläuft eine Landwehr entlang der Kreisgrenze Wesel-Kleve. Der Winkelsche Busch, zum Kreis Wesel gehörig, schließt an die Bönninghardt an. Das namensgebende Haus Winkel liegt bereits auf dem Gebiet der heutigen Stadt Kevelaer im Kreis Kleve, vom Winkelschen Busch aus jenseits der Landwehr.

Siedlungsgeschichte der Bönninghardt

Man fand Spuren von Bestattungen in Grabhügeln aus der Jungsteinzeit, jedoch erfolgte eine in Schriftquellen festgehaltene Besiedlung erst im 18. Jahrhundert.

Die Bönninghardt wird als Kulturraum durch die Arbeiten des Vereins „Interessengemeinschaft für Geschichte und Natur Bönninghardt 1991 e.V.“ detailreich beschrieben. Die Arbeiten des Vereines geben Zeugnis von der nach 1772 erfolgenden Besiedlung durch Kolonisten aus Pfalzdorf bei Goch, die sich auf den kargen Sandböden zu behaupten versuchten.

Der Erzbischof und Kurfürst von Köln wollte seit 1750 in seinem Teil der Bönninghardt die Besiedlung fördern. 1769 wurde durch den Receptor Rühlendahl aus Xanten die erstmalig aktenkundige Erlaubnis erteilt, sich auf der Bönninghardt niederzulassen.

Aus der Zeit der ersten pfälzischen Siedler, die aus der Gocher Heide herüberkamen, gibt heute noch der Stautenhof auf der Westseite des Geländes der Bönninghardter St.-Vinzenz-Kirche Zeugnis. 1781 kam der damals 41-jährige Kolonist Friedrich Staut auf die Bönninghardt und nahm ein Stück Land auf dem so genannten Diedfeld in Erbpacht. Die Kolonie wurde – wie andere auch – durch Gräben in Kombination mit bepflanzten Wällen umgeben, die sich zum Teil heute noch im Gelände ausmachen lassen.

Staut baute als einer von wenigen Siedlern einen eigenen Brunnen, der dem Hof das wirtschaftliche Überleben ermöglichte.

1822 wurde nach französischem Vorbild ein Grundstückskataster eingerichtet, und so findet sich im alten Flurbuch der Gemarkung Veen, Flur 9, von 1822 der Eintrag des Hofes auf Gerhard Engels. Der Stautenhof umfasste 14,5 Hektar, ca. 66 Morgen Land. Die ursprüngliche Kolonie Staut hat sich bis heute in diesem Umfang erhalten, während der Gebäudebestand aus der ersten Zeit schwand. Heute ist aus der Zeit nach der Urvermessung eine alte Scheune erhalten. 1926 wurde ein Jagdhaus errichtet, das heute noch in einem sehr gepflegten Zustand erhalten wird. Der Stautenhof ist heute in Privatbesitz, nachdem das Gelände zwischen 1912 und 1972 der Deutschen Solvay AG gehörte, die damals Pläne hatte, die Bönninghardt für den Bau ihres Steinsalzbergwerks in Rheinberg-Borth abzugraben.

Für die meisten Siedler waren die Bedingungen am Ende des 18. Jahrhunderts im Vergleich zu heutigen Verhältnissen unvorstellbar hart, und mancher Hof verfügte über keinerlei Reserven oder Einnahmen, um die nach 15 Jahren Pachtfreiheit einsetzende Pacht zu entrichten.

Amtsverwalter Scheffer aus Rheinberg musste dem Kurfürsten von Köln nach einer Befragung der Kolonisten 1793 mitteilen, dass die Bönninghardt den meisten Siedlern kein vernünftiges Leben ermöglichte. Ein Vorschlag von ihm, alle ohne Genehmigung errichteten Kolonien wieder abzureißen und nur noch Einheimischen eine Genehmigung zu erteilen, ist aus dem Jahr 1794 überliefert.

Verbesserungsversuche der Wirtschaftslage durch französische und preußische Verwaltung

Im Winter 1794/95 wurde die Bönninghardt französisch besetzt. Im Zuge der Einführung des Code Civil erfolgte zunächst eine Zuordnung der gesamten Bönninghardt zum Canton Xanten, Arondissement Kleve. 1810 wurde auf das Bestreben der Bürgermeister den verschiedenen Gemeinden das Gebiet jedoch in „Mairies“ (Bürgermeistereien) und „Communes“ (Gemeinden) aufgeteilt. Eine Karte des Landvermessers Willems aus Issum zeigt diese neue Einteilung. Die Lebensumstände besserten sich jedoch noch nicht wesentlich. Bürgermeister Evers aus Sonsbeck schrieb über die Zustände, dass die missliche wirtschaftliche Lage der Siedler, die weder für Viehfutter noch Geräte die Mittel hatten, keine Ausgangslage für eine Überlassung von Land böte.

Die mittellosen Siedler bauten in dieser Zeit aus den Materialien, die Wiese, Heide und Wald ihnen boten, einfache Plaggenhütten. Es waren meist einräumige Unterkünfte, deren Wände aus ausgestochener Grasnarbe, den sogenannten Plaggen, aufgeschichtet wurden. Die Interessengemeinschaft für Geschichte und Natur e.V. Bönninghardt hat in Bönninghardt, Gemeinde Alpen, eine solche Plaggenhütte nach einem dokumentierten historischen Vorbild rekonstruiert (plaggenhuette.org).

Hauptübel der misslichen Umstände war auf der großenteils sandigen Hochfläche der Wassermangel. Wasser kam lokal, z.B. auf stauenden Tonschichten auch oberflächlich, oder in den Grundwasserleitern vor, wurde aber nicht systematisch genutzt.

Erst 1845 wurden staatlich verordnet Brunnen planmäßig angelegt. Ein wirtschaftlicher Aufschwung in bescheidenem Ausmaße erfolgte, und die ärmlichen Plaggenhütten wichen nach und nach Steinhäusern.

Auf der „Waschol“, einem immer schon begünstigten Gelände in der Umgebung einer natürlichen Wasserstelle, richtete die ansässige Familie Wahl, später Pötters, an der 1811 unter Napoleon gebauten Chaussee von Geldern nach Wesel eine Gaststätte ein, die in der Folge bis 2009 in Betrieb war. Im Pötters'schen „Restaurant zur Grünen Eiche“ wurde das erste Fass Bier der 1878 in Issum gegründeten Brauerei Diebels ausgeschenkt.

Ebenfalls auf der Waschol befindet sich ein Forsthaus aus dem Jahre 1908, an der heutigen Bundesstraße 58 gelegen.

Die unwirtliche Bönninghardt bot im 19. Jahrhundert auch einen Rückzugsraum für Kleinkriminelle, vor allem „Räuber“. Berühmt wurde Wilhelm Brinkhoff – 1839 in Alpen geboren und nach 1860 vermutlich in Nordamerika gestorben – der in den Jahren 1855-1860 Taten verübte und sich dem Gesetz entzog, was zum beherrschenden Gesprächsthema in der Region wurde und in Erzählungen noch lange nachwirkte. Daneben existierten noch weitaus mehr Geschichten über Räuber, die zum Teil historisch belegt sind, aber großenteils ausgeschmückt wurden. Bekannt geworden ist insbesondere die Geschichte „Die Vogelfreien der Bönninghardt“, ursprünglich geschrieben von Hermann Jung, die je nach Zeitgeist in verschiedenen Auflagen verändert wiedergegeben wurde.

Vegetationsgeschichte der Bönninghardt

Die Bönninghardt stellt einen landwirtschaftlichen „Ungunstraum“ dar. So erklärt sich auch ihr siedlungsgeschichtlich spätes Aufleben und auch ihre Lage in einem Randgebiet, wo sich die Grenzen verschiedener Herrschaftsbereiche im Unklaren verliefen, da dort kein Interesse – weder an Rohstoffen, noch an günstigem Siedlungsraum oder fruchtbaren Flächen – in großem Ausmaß befriedigt werden konnte. Die nährstoffarmen Sandböden boten natürlicherweise einen Standort für Mischwälder aus Birke, Eiche und einigen wärmeliebenden Gehölzen, während an den Hängen und in den Niederungen das Gelände über lange Zeit Erlenbruch- und Niederungswald (Sternmieren-Eichen-Hainbuchen-Wald) beherbergte. Auch die Niederung der Saalhoff Ley im Südosten der Bönninghardt blieb von den mittelalterlichen Bestrebungen, Land durch Entwässerung nutzbar zu machen, ausgenommen.

Vertraglich werden in der Bönninghardt im 12. und 13. Jahrhundert Holzeinschlag und Schweinemast geregelt. Der im Südteil gelegene Kurkölnische Besitz blieb weitgehend als lichter Wald, heute in dem Namen „Leucht“ wiederzuerkennen, bestehen, während im zentralen Teil durch Rodung und Entnahme der Streu großflächig Heideland entstand.

Auch als siedlungsarmer Raum ist die Bönninghardt sehr stark durch Nutzungsansprüche der Menschen geprägt. Dies liegt gerade an ihrer Nährstoffarmut – jede Entnahme von Biomasse, z.B. Holz oder Plaggen, führt hier schnell zu einer bemerkenswerten Ausmagerung der Böden und Heidebildung. Im 18. Jahrhundert waren weite Flächen mit Heide bestanden. Zeugnis davon geben auch die überlieferten Erzählungen vom Besenbinderhandwerk, von der Nutzung der reichlich vorhandenen Ginsterbüsche, und von der Schafbeweidung auf der Bönninghardt durch die umliegenden Gemeinden.

Die Forstwirtschaft förderte dann im 19. Jahrhundert die Herausbildung von einheitlichen Nadelholzforsten, wie sie großenteils in der Leucht noch anzutreffen sind.

Siedlungsflächen aus der Zeit der Urbarmachungen des 19. Jahrhunderts, heute weitgehend wieder aufgegeben, sind interessanter Weise durch nachträglich dort eingewanderte Heidevegetation auszumachen.

Mit der Entwicklung von Bewässerungs- und Bewirtschaftungsmethoden seit ca. 1850, sowie dem Aufkommen von mineralischer Düngung, wurden dann mehr Flächen in eine kontinuierliche Ackerkultur genommen.

Heute sind einige Reste naturnäherer Bereiche im Waldgebiet der Leucht als Naturschutzgebiet ausgewiesen, während auf der zentralen Bönninghardt das Kulturland für Kartoffel- und Spargelbau optisch sehr dominant wirkt, hier und da durchsetzt mit waldigen Parzellen. Grundwassersenkungen durch den Kohleabbau unter der Region führen zu einer Verlagerung der ehemals an feuchte Standorte angepassten Erlenwälder zu trocken stehenden Birken-Eichen-Waldgesellschaften.

Die heutige Forstwirtschaft orientiert sich im Geiste der Nachhaltigkeit wieder mehr an der Förderung von Mischforsten, die an ein wärmeres Klima angepasst sein sollen.

Zudem gibt es einzelne Naturschutzmaßnahmen, die mit der Fortsetzung traditioneller Kulturnutzung des Baumbestandes in Einklang gebracht werden können: Das Schneiteln von Laubbäumen, in früheren Zeiten zur Gewinnung von Futter für das Vieh, wurde z.B. 2014 am Südrand der Leucht in einer Naturschutzmaßnahme nachvollzogen. Man kann über die ästhetische Komponente dieser Maßnahmen geteilter Meinung sein, jedoch dient sie auch der Förderung des Vorkommens des Eremiten oder Juchtenkäfers, einer selten gewordenen, nach Anhang IV der Europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie, 92/43/EWG) geschützten Käferart (naturschutzinformationen-nrw.de).

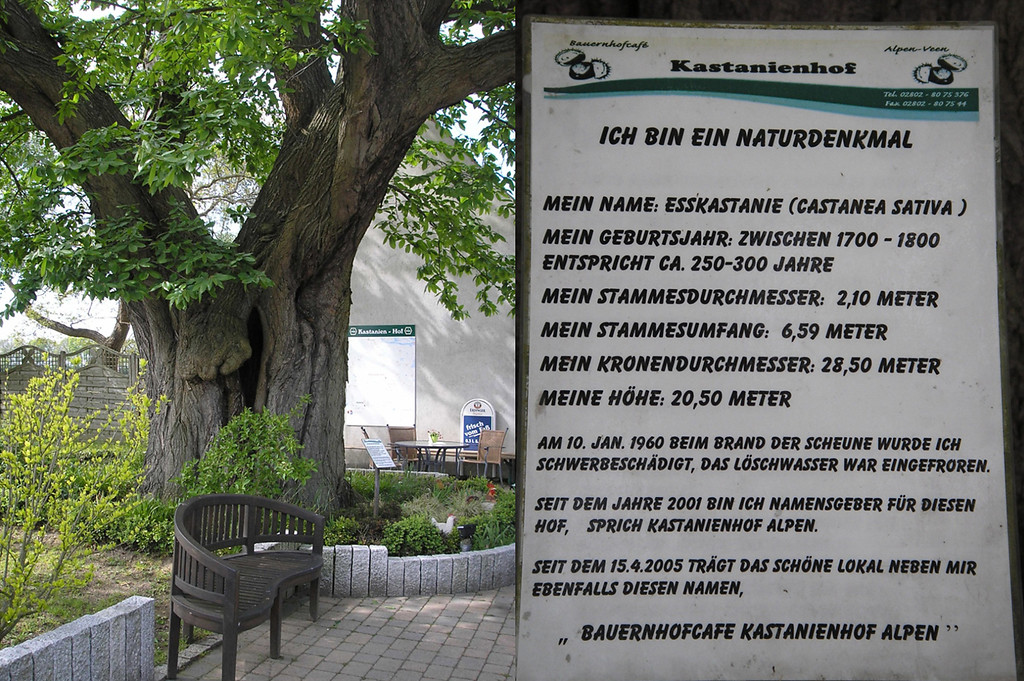

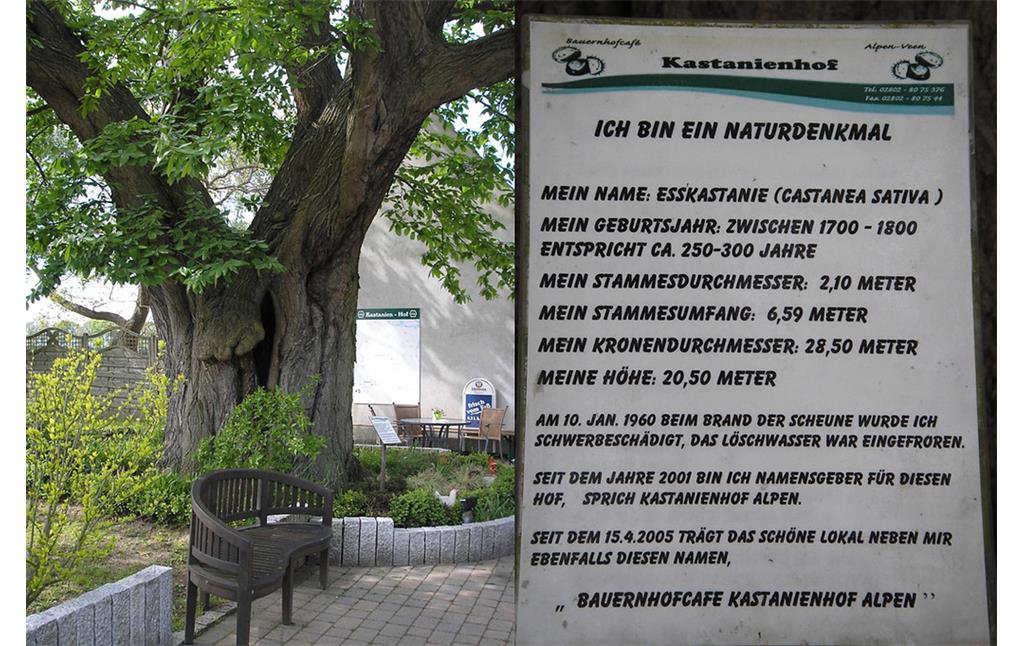

Die Bedeutung der Edelkastanie für die Bönninghardt

Die Landschaft in der Bönninghardt wird heute noch durch einen fast 70 Hektar großen Kastanienbaumbestand geprägt, der die Wirtschaft der Region einst maßgeblich prägte.

Die Vielzahl alter Kastanienbäume auf privaten Grundstücken ist zudem einzigartig in Deutschland. Das Holz der Bäume ist sehr haltbar und wird bevorzugt im Außenbereich in Form von Spielgeräten, Bänken oder Weidepfählen verwendet.

Im Sinne der Erhaltung der Edelkastanie als Teil der Kulturlandschaft Bönninghardt fand eine Jahrestagung der Interessengemeinschaft Edelkastanie am 18. und 19. Juni 2010 in Haus Bockdorf statt (siehe www.ig-edelkastanie.de).

(Biologische Station im Kreis Wesel e.V., 2014. Erstellt im Zuge des Projektes „Kulturlandschaft am Niederrhein“. Ein Projekt im Rahmen des LVR Netzwerks Umwelt. / freundliche Hinweise zur Edelkastanie von Karl Bröcheler, Alpen, 2016)

Quellen

- Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Rheinland: Akte Kurköln II, Nr. 2860: Kurkölnische Colonisten auf der Bönninghardt.

- Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Rheinland: Akte Roerdepartement, Nr. 1718 I , Heft 5, S. 22 ff.: Einwohnerliste Bönninghardt.

- Katasteramt des Kreises Wesel, Urkataster Gemarkung Veen, Flur 9.

- Gemeindearchiv Issum, Akte Baumgärtner A 133, S. 30-35.

Internet

www.plaggenhuette.org: Interessengemeinschaft für Geschichte und Natur e.V. Bönninghardt (abgerufen 23.04.2014)

www.naturschutzinformationen-nrw.de: Eremiten oder Juchtenkäfer (abgerufen 23.04.2014)

de.wikipedia.org: Wilhelm Brinkhoff (abgerufen 25.04.2014)