Die Form der Grablege für mehrere Familienangehörige in einer unterirdischen Kammer (hypogäum) stammt aus dem Mittelmeergebiet. Enge Vergleiche finden sich in Rom und Ostia, wo solche Bauwerke ab trajanischer Zeit nachgewiesen sind. Nördlich der Alpen ist die Kölner Grabkammer einer der frühesten derartigen Bauten. Zudem fällt sie durch ihre reiche Ausstattung auf und bietet aufgrund ihrer Erhaltung in weitgehend originalem Zustand die Möglichkeit, einen römischen Raum in seiner antiken Aura zu erleben. Sie gehörte vermutlich zu einer villa rustica (römischer Gutshof), der jedoch nicht näher bekannt ist.

Entdeckung

Die Grabkammer wurde 1843 zufällig vom damaligen Grundstückseigentümer, dem Fuhrmann Ferdinand Sieger, unmittelbar an der heutigen Aachener Straße entdeckt, als dieser „neben seinem Hause hart an der Landstraße ein Oeconomiegebäude“ errichtete. Ein Jahr später wurde sie vom Königreich Preußen erworben. Kurze Zeit später errichtete man zum Schutz der hervorragend erhaltenen Kammer einen Bau nach den Entwürfen des Kölner Dombaumeisters Ernst Friedrich Zwirner. Dabei wurde auch das Tonnengewölbe der Grabkammer rekonstruiert. Das Ensemble aus Schutzbau und nebenliegendem Pförtnerhaus steht heute selbst unter Denkmalschutz.

Die Grabkammer

Unter Grabkammern (Hypogaea) versteht man ganz oder teilweise unterirdische, befestigte und begehbare Räume. Sie wurden speziell für die Bestattung einzelner oder einer Gruppe Verstorbener angelegt.

Die Weidener Grabkammer lag unmittelbar an der nördlichen Seite der römischen Straße von Köln nach Bavai, rund 8,6 Kilometer vor der Stadtmauer des römischen Köln.

Über eine ca. 6 Meter in die Tiefe führende Treppe aus Tuffsteinen gelangte man in die Grabkammer, deren Eingang mit einer steinernen Verschlussplatte, die hochgezogen bzw. herabgelassen werden konnte, gesichert war. Diese wurde bei der Auffindung zerstört. Die 3,6 Meter x 4,5 Meter große Kammer war ursprünglich 4,06 Meter hoch. Sie ist ebenfalls aus Tuffstein erbaut, nur die Türrahmung besteht aus Sandstein. An den drei Seitenwänden der Kammer befindet sich jeweils eine große Nische mit halbrundem oberen Abschluss, die als Kline (Speiseliege) gestaltet ist.

Innerhalb der großen Nischen und an den Wänden sind weitere kleine, halbrunde Nischen eingetieft. Diese waren vermutlich hauptsächlich für die Deponierung von Opfer- und Beigaben vorgesehen. Leichenbrand fand sich in einem als Urne dienenden engobierten Becher sowie in zwei vor der Stirnwand stehenden Pyramidenstümpfen aus Tuff, die auf der Oberseite eine Vertiefung aufweisen.

Die Hauptnischen waren mit verschiedenfarbigen Marmorsorten verkleidet und hoben sich dadurch besonders von der Umgebung ab. Vor den seitlichen Hauptnischen stehen zwei Sessel aus Kalkstein, die Korbsessel nachbilden. In diesen Nischen sind links zwei weibliche und rechts eine männliche Marmorbüste ausgestellt. Diese Anordnung entspricht der Auffindungssituation. Der heute in der Grabkammer ausgestellte Sarkophag stand vermutlich in einem Raum darüber und stürzte mit einem Teil der Decke in die Kammer. Von dem oberirdisch anzunehmenden Bau sind zwei fragmentierte tuskanische Kapitelle mit Ansatz des Säulenschaftes erhalten. Eine exakte Rekonstruktion dieses oberirdischen Teils des Grabmonuments ist aufgrund der geringen Funde nicht möglich.

Die Funde

Sarkophag

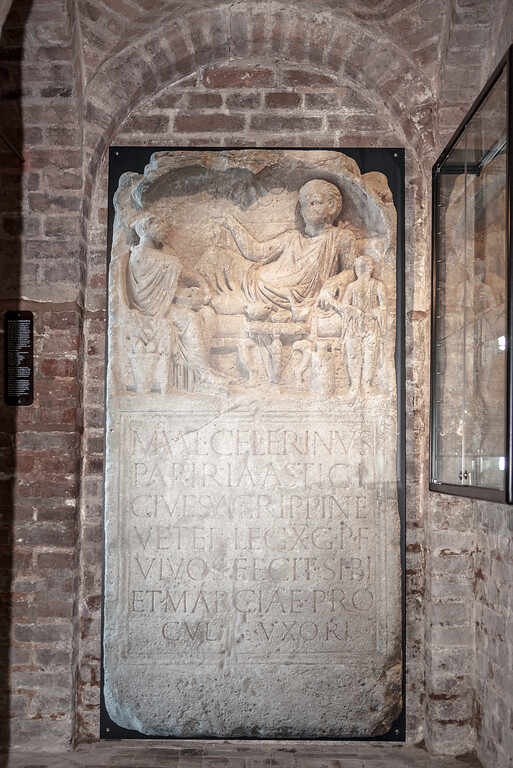

Vom Sarkophag (Länge: 2,13 Meter; Breite: 0,88 Meter; Tiefe: 0,95 Meter; Höhe: 0,80 Meter) konnten 34 Bruchstücke aus Carrara-Marmor (Marmor aus Carrara, gelegen an der toskanischen Küste Italiens) geborgen werden. Sie gehörten zu einem Wannensarkophag, der in hohem Relief zahlreiche Figuren zeigt: Auf der zentralen Position der Vorderseite befindet sich ein Medaillon mit der Darstellung eines Ehepaares. Das Medaillon wird von zwei Viktorien präsentiert. Darunter sieht man drei Eroten, die in einer Wanne Trauben stampfen. Die Enden der Vorderseite markieren Personifikationen der Jahreszeiten. Die Machart lässt auf seine Herstellung in einer römischen Werkstatt schließen. Der fragmentarisch erhaltene, figürlich verzierte Marmordeckel war ursprünglich für einen größeren Sarkophag vorgesehen. Darauf weisen Abarbeitungsspuren an seinen Schmalseiten hin. Auf der Inschriftenplatte in seiner Mitte ist kein Name eingraviert.

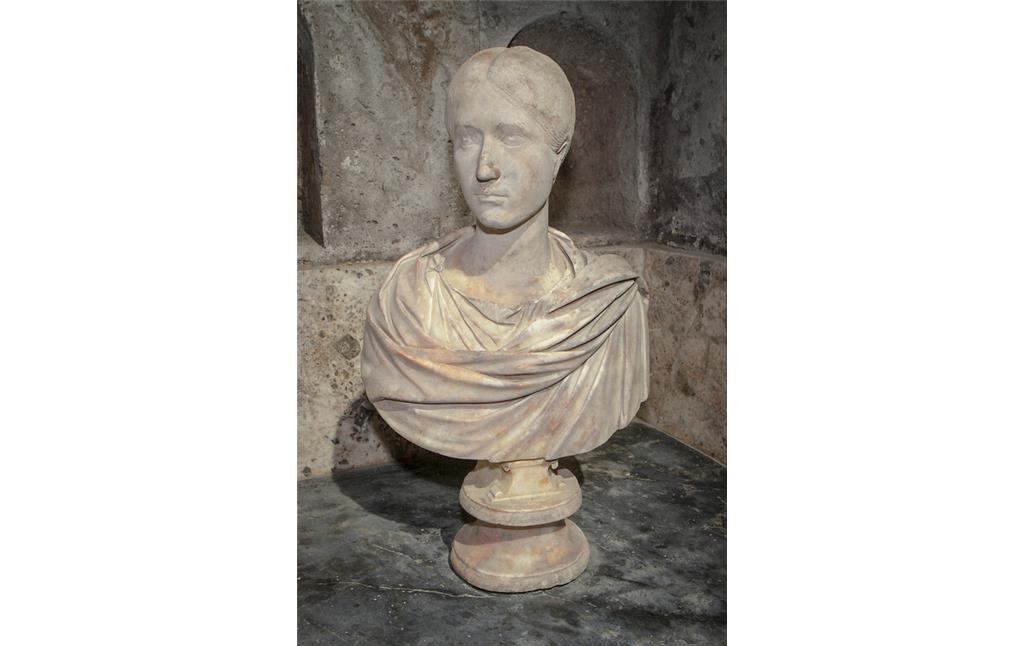

Büsten

Die etwa lebensgroßen Büsten sind alle aus Carrara-Marmor gearbeitet. Das Material und die qualitätvolle Bearbeitung sprechen auch hier für eine Herstellung durch eine römische Werkstatt. Bis auf kleine Beschädigungen sind die Büsten gut erhalten. Über die Frisuren lassen sich die Köpfe zeitlich gut einordnen. Die beiden Frauenköpfe stammen ursprünglich aus der zweiten Hälfte des 2. Jahrhundert n. Chr. Die Frisuren wurden zu Beginn des 3. Jahrhundert (frühseverisch) umgearbeitet. Die männliche Büste entstand ebenfalls in dieser Zeit (frühseverisch).

Sessel

Solche Sessel, wie sie in der Grabkammer gefunden wurden, bestanden eigentlich aus Korbgeflecht. Häufig sind sie auf Reliefs im Grabkontext dargestellt. Dort sind sie Teil von Mahlszenen, in denen der Mann üblicherweise auf der Kline lagerte und die Frau in dem Sessel saß.

Kleinfunde

Die in der Grabkammer geborgenen Kleinfunde, wie Ascheurnen, Glasgefäße, Bernsteinperlen und eine Silberschale, wurden nach Berlin gebracht und im zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört. Besonders kostbar war eine ca. 10 Zentimeter hohe weibliche Figur aus Chalzedon.

Datierung

Durch die Funde ist die Belegung der Grabkammer ab der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. nachgewiesen.

Heutige Nutzung

In der Nachfolge Preußens ist heute das Land Nordrhein-Westfalen Eigentümer der Weidener Grabkammer, sie wird vom Römisch-Germanischen Museum betreut. Zur Zeit (2019) ist sie wegen Umbaumaßnahmen für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Ziel ist es, sowohl die römische Grabkammer als auch den ebenfalls denkmalgeschützten Schutzbau nebst Wärterhaus zu einem attraktiven Lern- und Erlebnisort umzugestalten und einem breiteren Publikum dauerhaft zugänglich zu machen. Um dieses Vorhaben umzusetzen, hat sich im Jahr 2017 der Förderverein Römergrab Weiden e.V. gegründet. Dieser hat es sich zur vorrangigen Aufgabe gemacht, dabei zu helfen, die Weidener Grabkammer in Wert zu setzen und in das öffentliche Bewusstsein weit über Köln hinaus zu rücken. Er begleitet deshalb nicht nur die damit verbundenen Planungen und Arbeiten und übernimmt deren Kosten; er wird später auch für den Betrieb des Lern- und Erlebnisortes verantwortlich sein. Die Eröffnung ist für April 2019 vorgesehen. Bis dahin finden öffentliche Führungen an jedem dritten Samstag im Monat statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Voranmeldung erforderlich (weitere Informationen unter www.roemergrab.de).

(Hannelore Rose / Marianne Tabaczek, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2014 / 2019, erstellt im Rahmen eines Projektes der Fritz Thyssen Stiftung)

Internet

arachne.uni-koeln.de: Arachne - Archäologische Online-Datenbank (abgerufen am 01.01.2019)

www.stadt-koeln.de: Informationen der Stadt Köln zur Weidener Grabkammer (abgerufen am 01.04.2014)

de.wikipedia.org: Weidener Grabkammer (abgerufen am 01.01.2019)

www.roemergrab.de: Förderverein Römergrab Weiden e. V. (abgerufen am 01.01.2019)

www.erlebnisraum-roemerstrasse.de: VIA – Erlebnisraum Römerstraße (abgerufen am 01.01.2019)