Kanzlerbungalow

ehemaliger Sitz, Wohn- und Empfangsgebäude des deutschen Bundeskanzlers im Park von Palais Schaumburg

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Denkmalpflege, Kulturlandschaftspflege, Architekturgeschichte

Gemeinde(n): Bonn

Kreis(e): Bonn

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 43′ 17,83″ N: 7° 07′ 4,33″ O 50,72162°N: 7,11787°O

Koordinate UTM 32.367.147,74 m: 5.620.557,96 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.578.983,18 m: 5.621.274,51 m

-

Luftaufnahme aus nordwestlicher Richtung mit dem Kanzlerbungalow am ehemaligen Bonner Sitz des Bundeskanzlers am Palais Schaumburg (2010)

- Copyright-Hinweis:

- Wolkenkratzer / Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Wolkenkratzer

- Medientyp:

- Bild

-

Eingang des Kanzlerbungalows im Bonner Regierungsviertel (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Skulptur vor dem Kanzlerbungalow im Bonner Regierungsviertel (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Atrium des Kanzlerbungalows in Bonn (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Außenansicht des Kanzlerbungalows am ehemaligen Bonner Sitz des Bundeskanzlers (2009).

- Copyright-Hinweis:

- Savin, A. / CC-BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- A. Savin

- Medientyp:

- Bild

-

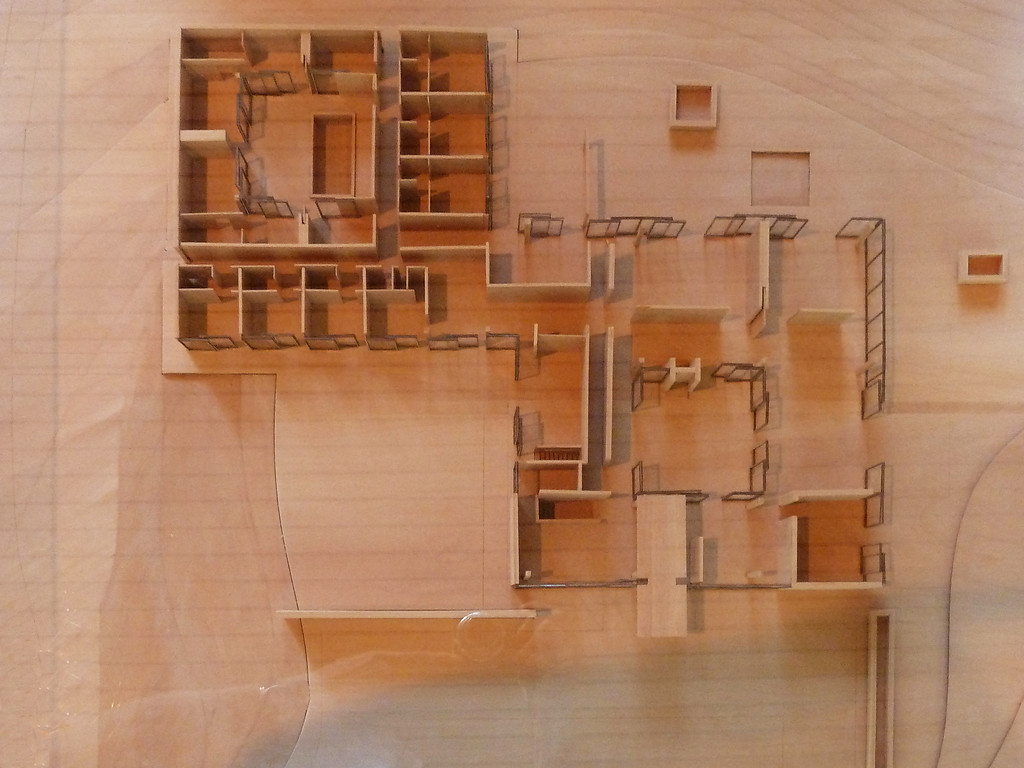

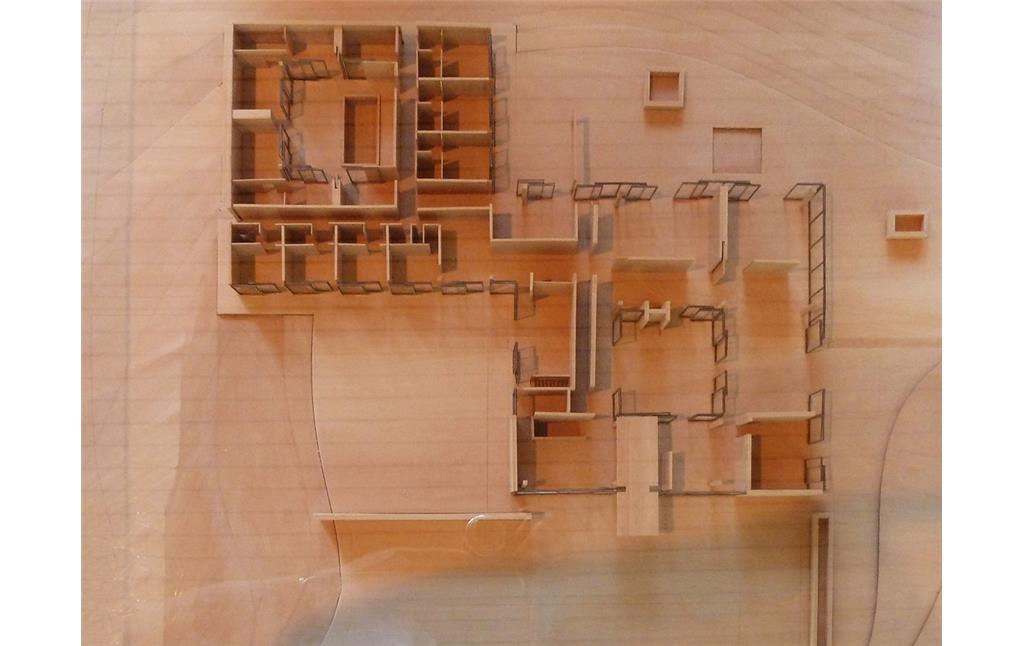

Modell des Kanzlerbungalows im Bonner Regierungsviertel (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Außenansicht des Kanzlerbungalows am ehemaligen Bonner Sitz des Bundeskanzlers mit der Skulptur "Figurenbaum" von Bernhard Heiliger (1979)

- Copyright-Hinweis:

- Reineke, Engelbert / Bundesarchiv, B 145 Bild-F057336-0005 / CC-BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Engelbert Reineke

- Medientyp:

- Bild

-

Empfangsbereich im Kanzlerbungalow im Bonner Regierungsviertel (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Kanzlerbungalow in Bonn, Terrasse (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Wohnzimmer im Bonner Kanzlerbungalow (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Kanzlerbungalow in Bonn, Süd-Ost-Ansicht (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Esszimmer im Bonner Kanzlerbungalow (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

So entstand mit dem „unsichtbaren“ Gebäude der bekannteste Unbekannte im Werk Sep Rufs: der Kanzlerbungalow. Das Gebäude ist als verglaste Stahlskelettkonstruktion ausgeführt; es ist teilweise unterkellert, teilweise mit einem Luftschutzbunker verbunden.

Baubeschreibung

Privattrakt

Park

Bedeutung / Baudenkmal

Baubeschreibung

Der Bau setzt sich aus zwei im Grundriss quadratischen, leicht versetzten Baukuben von 20 bzw. 24 Metern Seitenlänge, jeweils um einen Innenhof, zusammen, den Funktionen Staatsrepräsentation und privates Wohnen entsprechend. Im südlichen Teil befinden sich die Empfangsräume, in dem zurücktretenden nördlichen Teil die Wohn- und Gastzimmer. In das quadratische Atrium des Privatteils ist ein Schwimmbecken eingepasst. Die beiden Baukörper sind in der Höhe leicht unterschieden, so dass sich die überlappenden Dachflächen an der Nahtstelle, einem Gelenk gleich ohne Berührung überschneiden. Tragend ist allein das Stahlgerüst mit freistehenden Vierkantpfosten, so dass eine absolute gläserne Wandauflösung möglich ist. Auch dort, wo Einsicht nicht geboten ist (Arbeitszimmer, Raumteilung, Privaträume) und Wände in Ziegelmauerwerk ausgeführt sind, sind diese nicht tragend und lassen teilweise Luftraum zur Decke erkennen. Die Glaswände führen ohne Sockel vom Boden bis zur Decke, so dass Innen und Außen miteinander verschmelzen. Dadurch entsteht eine nicht steigerbare Transparenz.

Verschiebbare und versenkbare Trennwände ermöglichen flexible Raumnutzungen, Öffnungen und Raumübergänge. Die zum Teil wandfeste Innenausstattung ist zweckmäßig und einfühlsam auf das Raumkonzept abgestimmt. Die Flachdächer kragen als deckende Scheiben rundum weit ausladend zwei Meter über. Großzügige Terrassen gehen rheinseitig in die Parkanlage über.

Privattrakt

Während der Privattrakt als kleinerer Baukörper eher in sich geschlossen ist und sich nur zum Atrium und zum Park öffnet, sind die Übergänge im Empfangsteil fließend und „durchsichtig“. Unter einem Vordach kommt der Besucher in den Eingangsbereich, von dem der Garderobenraum links und ein kleiner Empfangsraum nach rechts abgeht, der durch eine Glasschiebetür vergrößert oder abgetrennt werden kann. Daran schließt sich das Arbeitszimmer an, der einzige Raum im Repräsentationsteil, der geschlossen ist und nach außen (Westen) eine Ziegelwand aufweist. Daran schließt der knapp 100 Quadratmeter umfassende große Empfangsraum an, der durch eine hier hölzerne Versenkwand mit dem anschließenden Musikraum verbunden ist. Der Speiseraum ist längs zum rheinseitigen Park ausgerichtet, auch hier befindet sich eine hölzerne Versenkwand zur Kamindiele am Atrium. Alle Räume können insgesamt zu einer Fläche von etwa 240 Quadratmeter verbunden werden. Ein Flur zwischen Atrium und Personaltrakt lang verbindet die Repräsentationsräume wieder mit dem Eingangsbereich. Das verglaste Atrium selbst hat eine quadratische Grundfläche von 64 Quadratmetern und ist mit einem beidseitig zu bestückenden Kamin an der Ostseite versehen.

Der private Teil umfasst auch die Personalräume mit Küche, Personalschlafzimmern mit Bad, Wasch- und Aufenthaltsrum zur Westseite. Die Privaträume gruppieren sich auch hier um ein 8 mal 8 Meter großes Atrium, das fast ganz von einem Schwimmbecken ausgefüllt wird.

Park

Der umgebende Park ist Teil des Gesamtdenkmals und verschafft dem Bungalow den nötigen Freiraum. Einzelne, um den Bungalow gezielt platzierte Plastiken wirken als korrespondierende Elemente sowohl untereinander als auch zwischen Architektur und Park, auch sie ohne Sockel frei in die Landschaft gestellt, als Ausdruck der modernen Bildhauerei: Der „Figurenbaum“ (1957), auch „Die drei Grazien“ genannt, die als schwebende Frauengestalten aus dunkel getöntem Aluminiumguss von Bernhard Heiliger (1915-1995) für den Deutschen Pavillon der Brüsseler Weltausstellung 1959 geschaffen worden waren, ursprünglich vor der Hauptterrasse, später vor dem Eingang, die „Drei Stelen“ – leicht geformte helle Granitsäulen von Paul Dierkes (1907-1968), und die Bronzeskulptur „Maternitas“, eine Frauengestalt mit fünf Kindern von Fritz Koenig (1924-2017).

Bedeutung

Während seiner Nutzung als Kanzlerbungalow hat der Bau, dem Geschmack seiner Bewohner entsprechend, einige (meist reversible) Veränderungen erfahren.

Die aufwändige Restaurierung des Bungalows nach denkmalpflegerischem Konzept durch die Wüstenrot Stiftung stellte die teilweise verunklärte Architektur Sep Rufs wieder her und machte die letzte Nutzungsphase ablesbar. Auch das im Park befindliche Teehaus gehört zu der Maßnahme.

Nutzer ist das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit einer Dauerausstellung zur Geschichte des Hauses, die die kulturpolitische Nutzung des Gebäudes ergänzt. Eigentümer ist weiterhin die Bundesrepublik, vertreten durch das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das das auch auf dem Areal liegende ehemalige „neue“ Bundeskanzleramt bezogen hat.

Baudenkmal

Das Objekt „Kanzlerbungalow“ ist ein eingetragenes Baudenkmal (Denkmalliste der Stadt Bonn, laufende Nr. A 3708).

(Angelika Schyma, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 2009)

Internet

deu.archinform.net: Sep Ruf (abgerufen 07.07.2017)

www.ardmediathek.de: Ludwig Erhard und der neue Kanzler-Bungalow, WDR Hier und heute vom 13.11.1964 (abgerufen 17.02.2026)

Literatur

- Adlbert, Georg; Busse, Volker; Hütter, Hans Walter / Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik, Wüstenrotstiftung Ludwigsburg (Hrsg.) (2009)

- Kanzlerbungalow. München.

Kanzlerbungalow

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Adenauerallee 139-141

- Ort

- 53115 Bonn

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Denkmalpflege, Kulturlandschaftspflege, Architekturgeschichte

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung, Archivauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1963 bis 1964

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Kanzlerbungalow”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-21743-20111110-13 (Abgerufen: 22. Februar 2026)