Dass schon die Römer im Pöntertal (einem Nebentälchen des Brohltals) den Wert des Quellwassers erkannt hatten, beweist 1887 der Fund der Quellfassungen zusammen mit vielen Münzen der Jahre 27 v. bis 180 n. Chr.

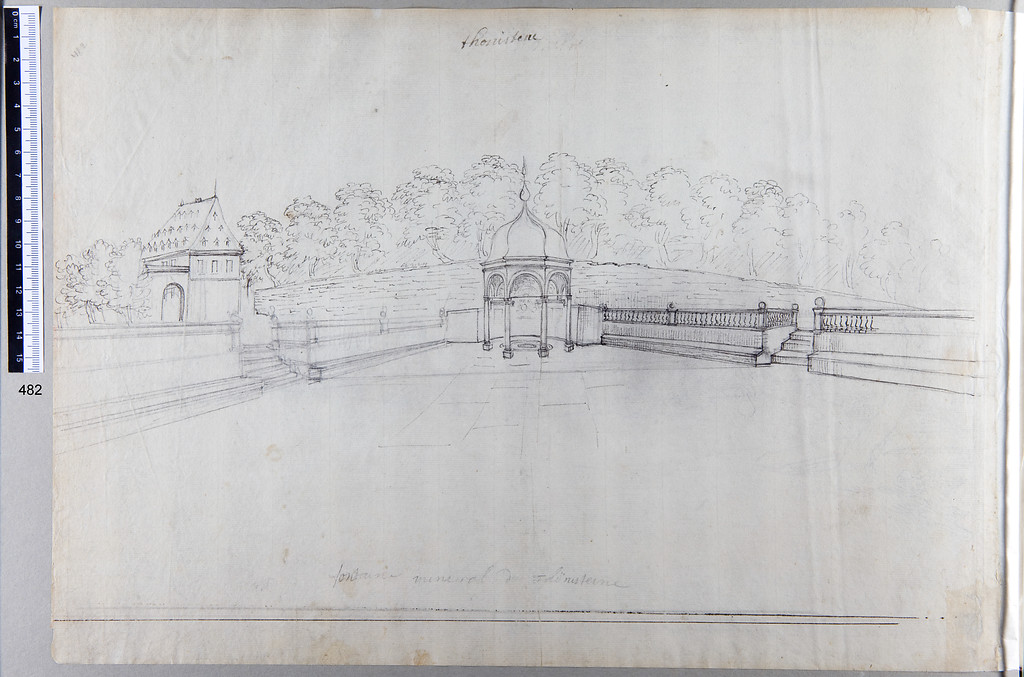

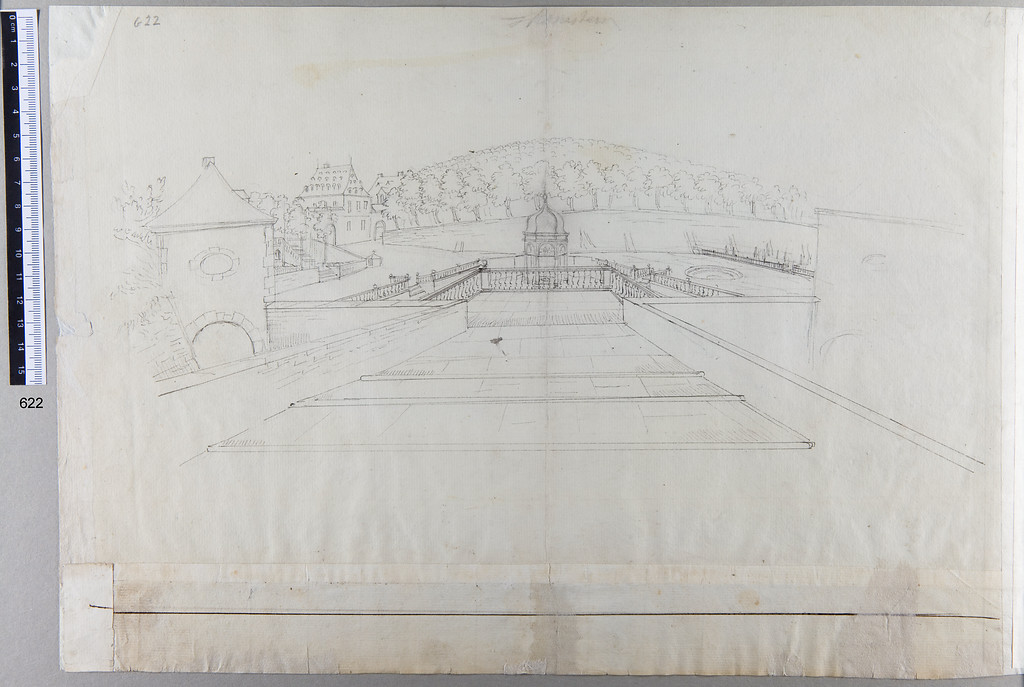

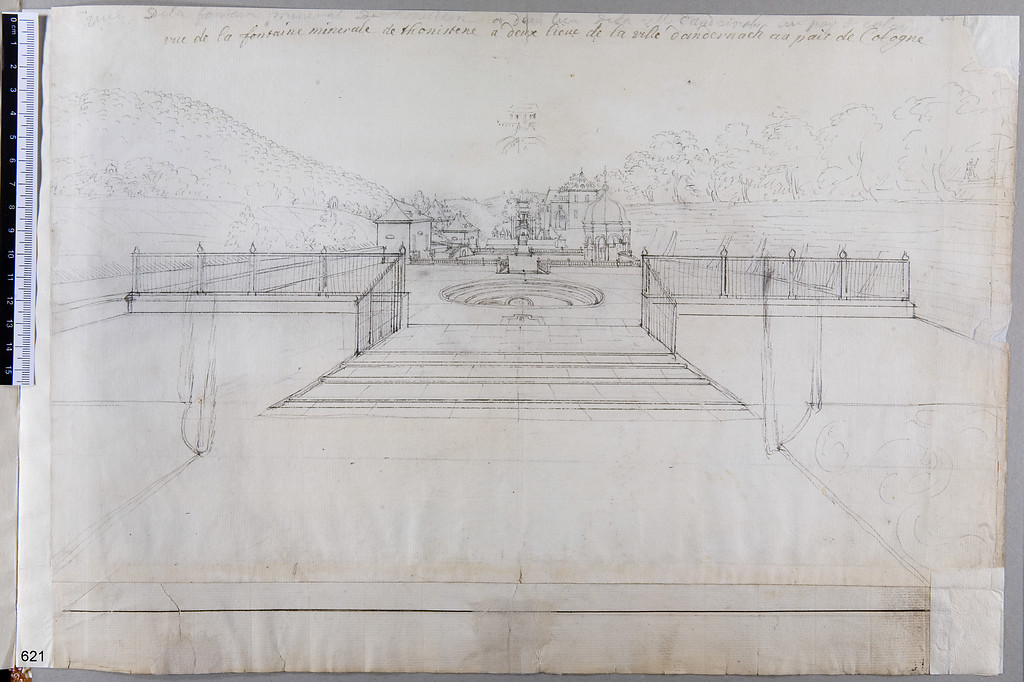

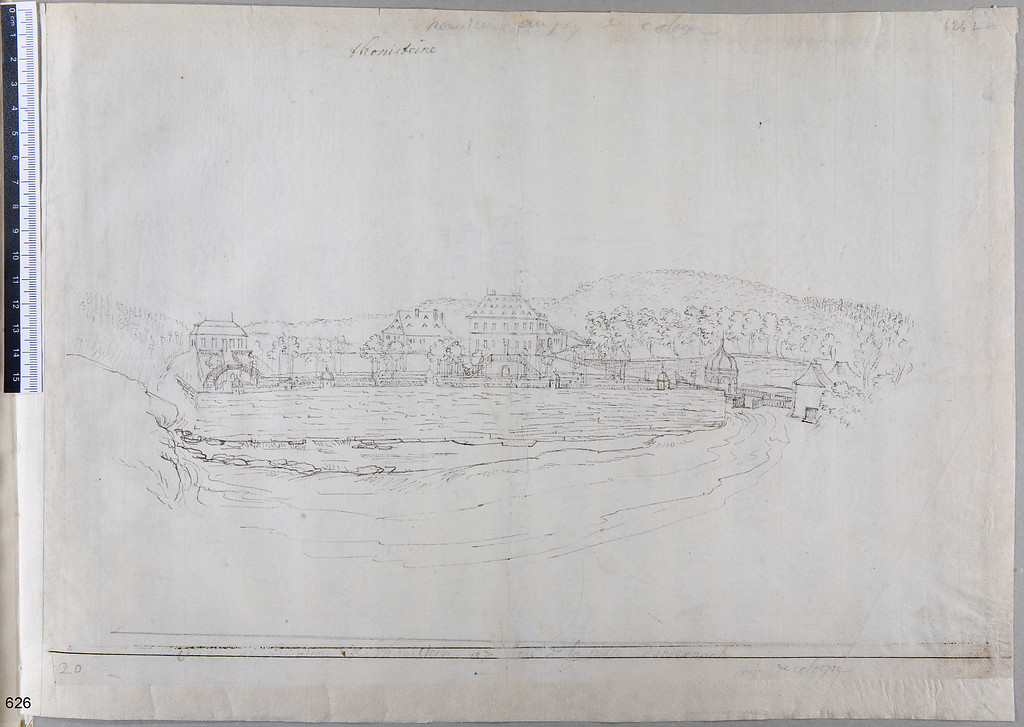

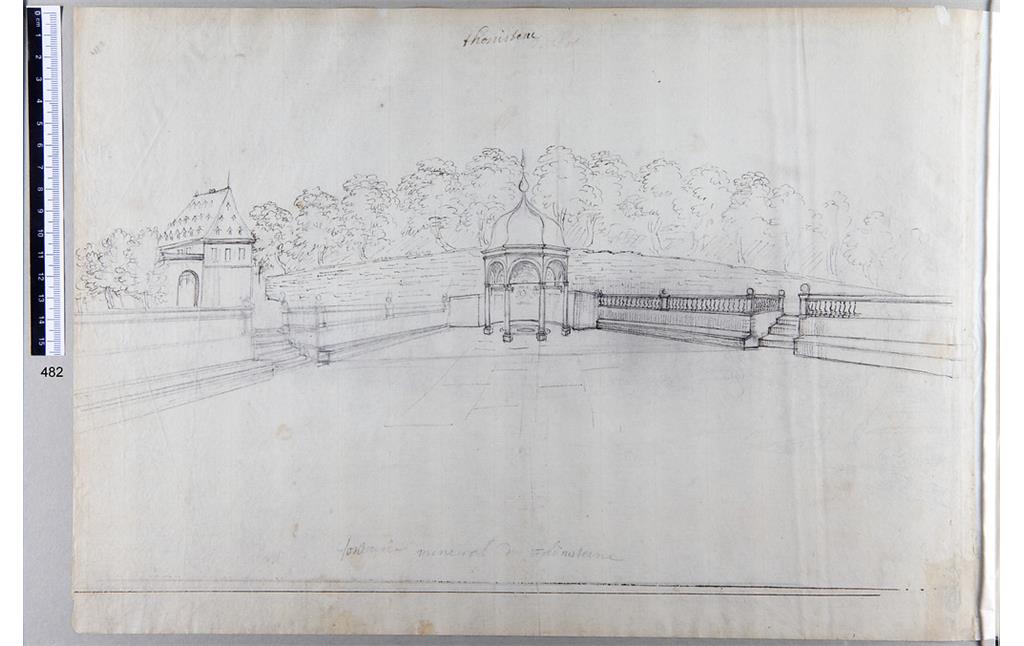

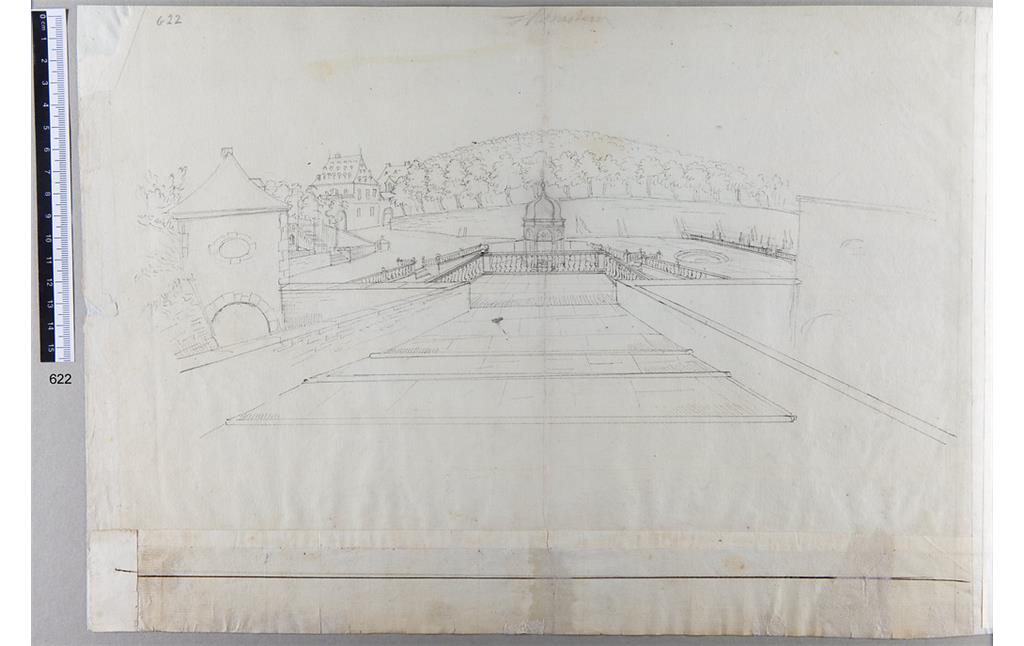

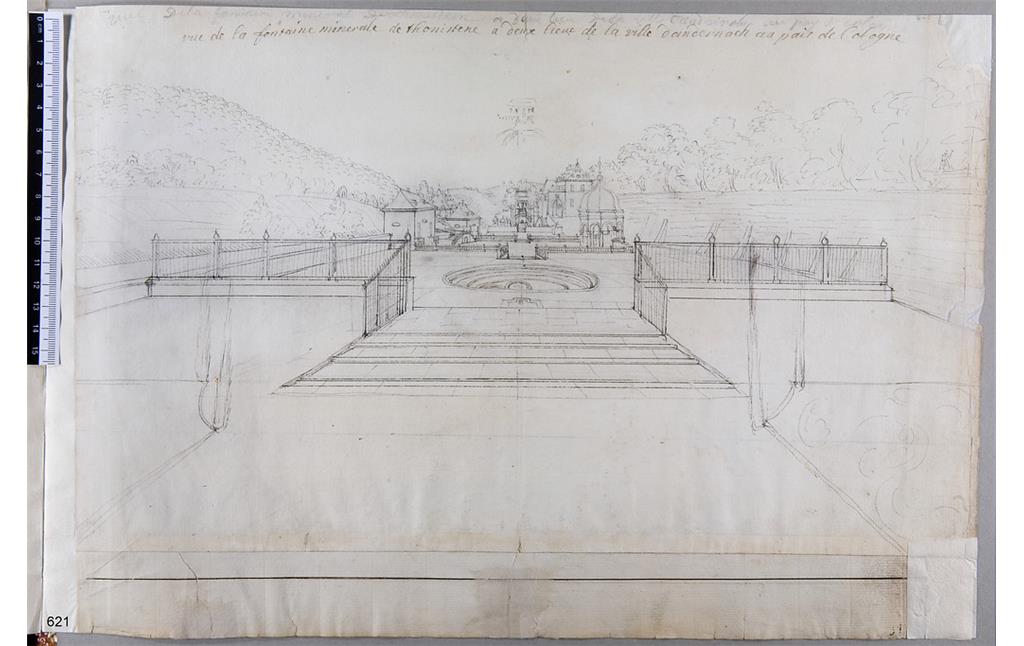

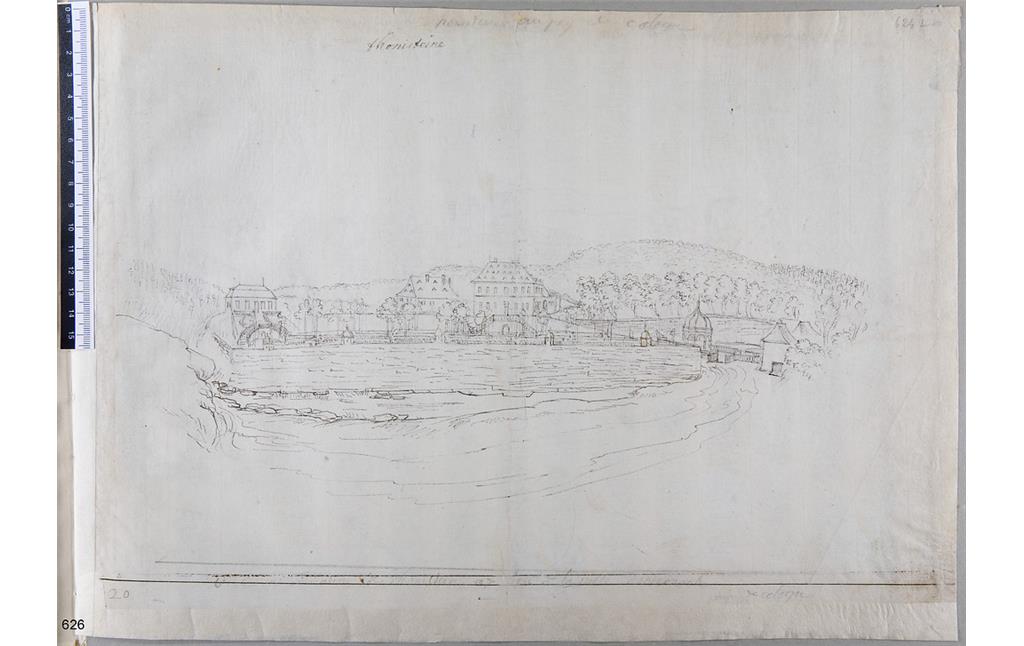

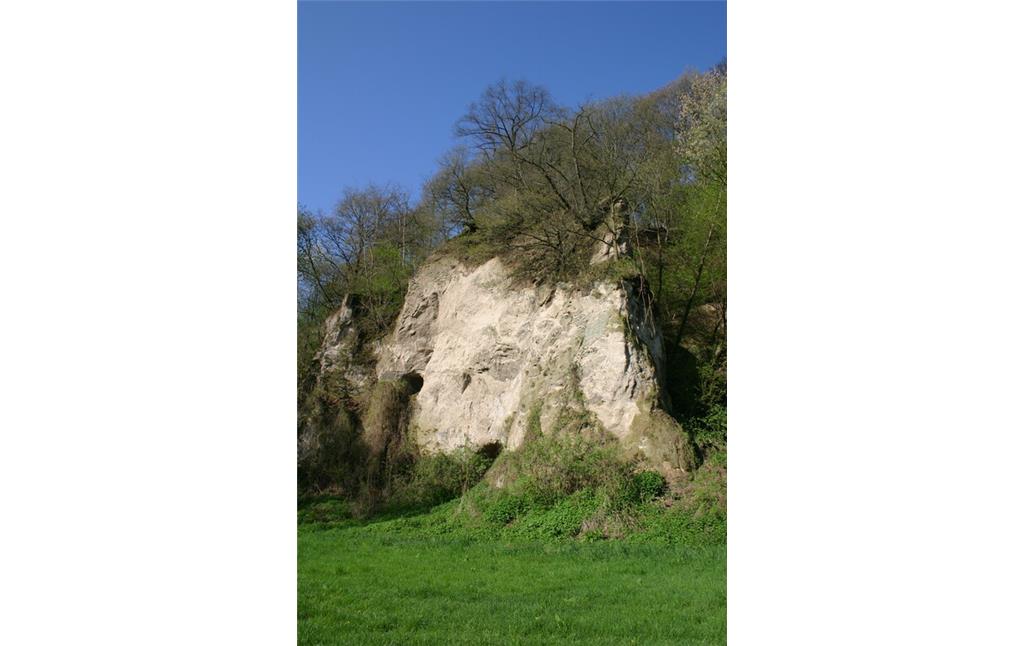

Die besten Voraussetzungen zur Entstehung eines Kurorts ergaben sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts am Pönterbrunnen und Tyllerborn in der Nähe des Klosters St. Antoniusstein im Brohtal. Die Kölner Kurfürsten suchten recht häufig von ihrer Bonner Residenz aus die Quellen in „Tönisstein“ auf, wie sich der Platz bald nannte. Bauten sind seit 1617 nachgewiesen, die später erweitert und ergänzt wurden, aber Ende des 18. Jahrhunderts in Verfall gerieten.

Auch der Versand des Mineralwassers wurzelte bereits in der Mitte des 17. Jahrhunderts, erreichte etwa 100 Jahre später 60.000 Krüge, die jährlich von Brohl aus verschifft wurden, und wurde durch die französische Herrschaft am Rhein nicht unterbrochen. 1819 verließen 84.000 Krüge Tönissteiner Wasser das Brohltal, davon 10.000 nach Berlin.

Nach Enteignung des Kurfürsten durch die Franzosen 1815 fiel das Gebiet an die Preußen, die es verpachteten oder verkauften. Käufer waren zumeist Protestanten, da es den Katholiken verboten war, ehemals geistlichen Besitz zu erwerben.

1849 gab es die Vision des Kurbades „Heilbronn bei Brohl“. Antreibende Kraft war hierbei der Burgbrohler Arzt Dr. Otto Ewich. 1854 erwarb Dominicus Zervas die Quellen aus dem Pöntertal, des Kurfürstenbades und des Keller Brunnens. Dieser plante die Errichtung des Kurortes gemeinsam mit Dr. Ewich. Zwischen 1861 und 1863 erfolgte der Wiederaufbau der teilweise baufälligen Gebäude und eine Hotelanlage für Kurgäste nahm ihren Betrieb auf. Da es nicht gelang, genügend Investoren zu finden, wurde das ambitionierte Projekt schließlich Anfang der 1880er Jahre aufgegeben, der Kurbetrieb 1884 eingestellt.

1886 erfolgte der Verkauf der Gebäude an August Thyssen für 51.000 Mark. Der neue Eigentümer konnte jedoch über sein Eigentum nicht vollkommen frei entscheiden und benötigte bei einigen Projekten die Zustimmung des Gemeinderats von Kell. Da in der damaligen Zeit für alle Kur- und Badeorte Hochkonjunktur herrschte, konnte der Kurbetrieb wieder aufgenommen werden und war zunächst auch einigermaßen erfolgreich. 1919 verkaufte Thyssen an Herrn Direktor Brandenburg, der ebenfalls einige Stein- und Tonfirmen besaß. C. Kerstiens übernahm die Anlagen 1937, und baute sie aus. Zunächst verhinderte der Krieg jedoch eine Wiederbelebung des Kurbetriebs.

Ab 1940 nahm der Wehrmachtsgeneral Olbricht, der maßgeblich am Widerstand beteiligt war, hier Quartier. 1944 wurde Tönisstein Hauptquartier der Heeresgruppe B; Generalfeldmarschall Model leitete von hier aus die sogenannte Ardennenoffensive. 1945 übernahmen die Amerikaner, die dort zwischenzeitig ihr Hauptquartier errichteten. Anschließend war Tönisstein provisorischer Sitz des Oberpräsidiums des Rheinprovinz-Militärdistrikts unter Leitung von Dr. Fuchs.

Ab 1950 gab es erneute Versuche zur Herstellung des Kurbetriebs. Es erfolgten die Erneuerung der Badeanlagen und die Anlage eines Kurparks durch die Firma C. Kerstiens. Bis in die späten 1970er Jahre wurden hier noch Nieren- und Blasenleiden, Rheuma u.a. Krankheiten behandelt. Heute befindet sich in den Räumlichkeiten eine Seniorenresidenz.

(Christian Maier, Universität Koblenz-Landau, 2014)