Lage und Aufbau

Entstehung und Aufgabe der Burg

Bergischer Amtssitz Steinbach

Die weitere Geschichte bis zur Zerstörung

Aktuelle Situation und Umgebung

Hinweise, Links, Literatur

Lage und Aufbau

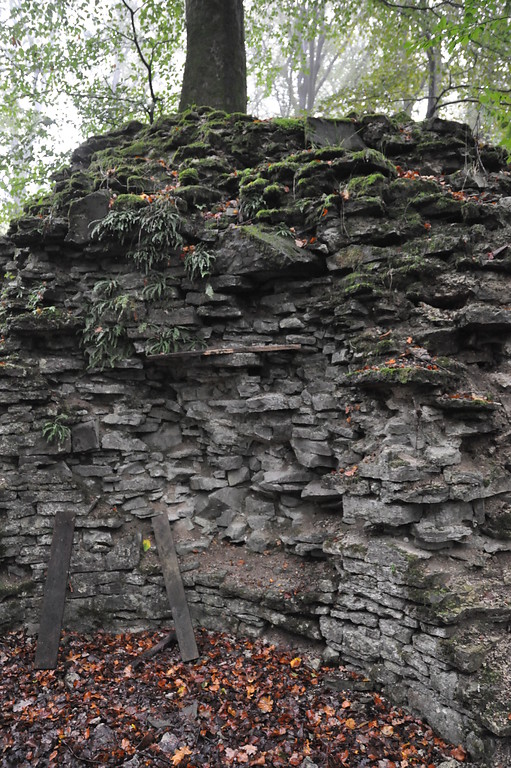

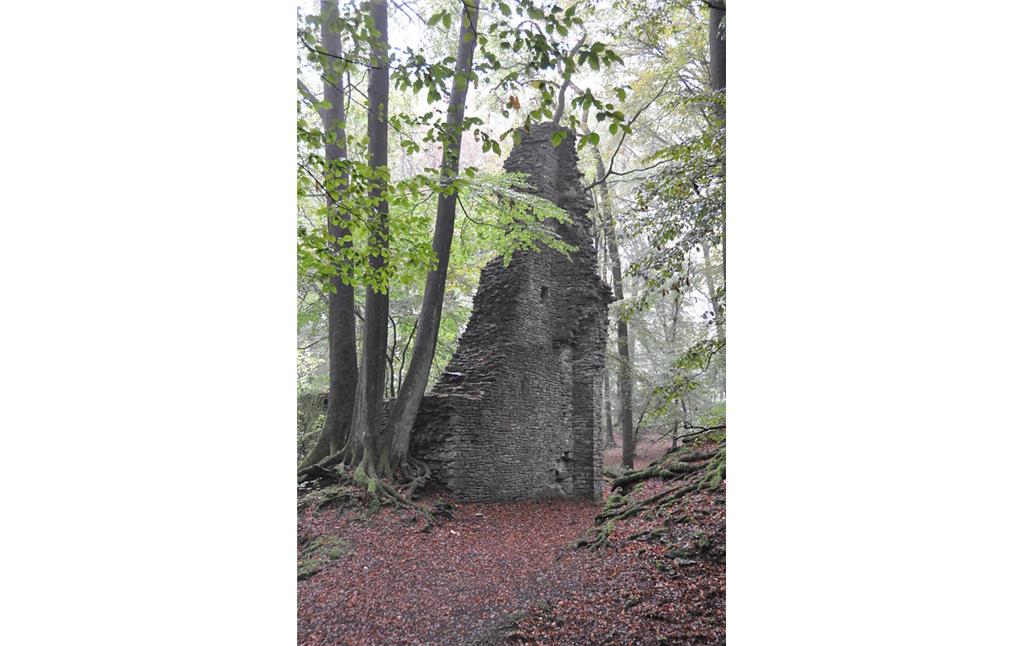

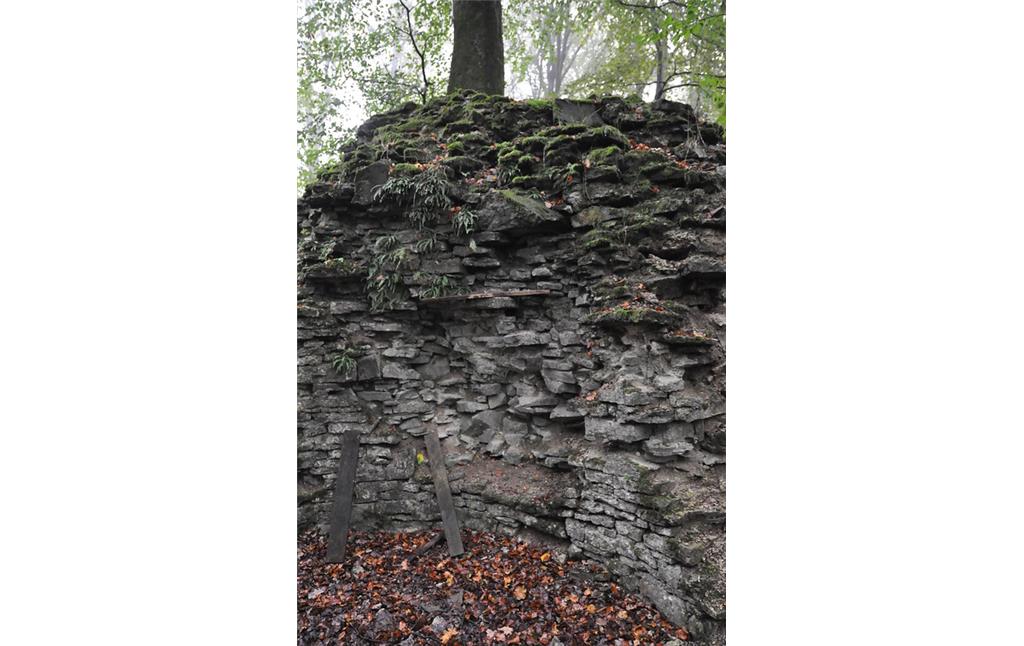

Die Befestigung ist auf der Kuppe eines länglichen Rückens platziert, von dem aus das Tal im Süden kontrolliert werden konnte. Steile Hänge boten in dieser Richtung und nach Norden hin Schutz. Im Osten, wo der Zugang über einen sanfteren Anstieg erfolgte, war als zusätzliches Annäherungshindernis ein erster Wall angelegt. Durch einen umlaufenden Wall und tief eingeschnittenen Graben von etwa 5 Metern Tiefe und 10 Metern Breite wurden die Hauptburg umschlossen und die Mauerhöhe noch einmal vergrößert. Den nordwestlichen Teil der Befestigungsmauer prägten drei Türme, von denen einer in unmittelbarer Nähe zur Vorburg lag. Feinde konnten von diesem besonders verstärkten Abschnitt der Verteidigungsanlagen aus von oben unter Beschuss genommen werden.

Von der Vorburg ist bis auf ein erkennbares Plateau wenig überliefert. Der Torturm, der den Zugang über die Vorburg kontrollierte, belegt als hoch aufragende Mauer noch heute die stattliche Höhe der ehemaligen Anlage. Unsere Kenntnis der Innenbebauung der Hauptburg bleibt lückenhaft. Ein saalartiger Bau von 35 mal 10 Metern schmiegt sich als sogenannter Palas an die Südmauer. Dieses Gebäude erfüllte repräsentative Funktionen und konnte etwa für Festmahle oder Gerichtstage genutzt werden. Ein Wirtschaftsgebäude mit Küche und ein Brunnen sind ebenso nachgewiesen. Sie waren für die alltägliche Versorgung auf der Burg von Bedeutung.

Entstehung und Aufgabe der Burg

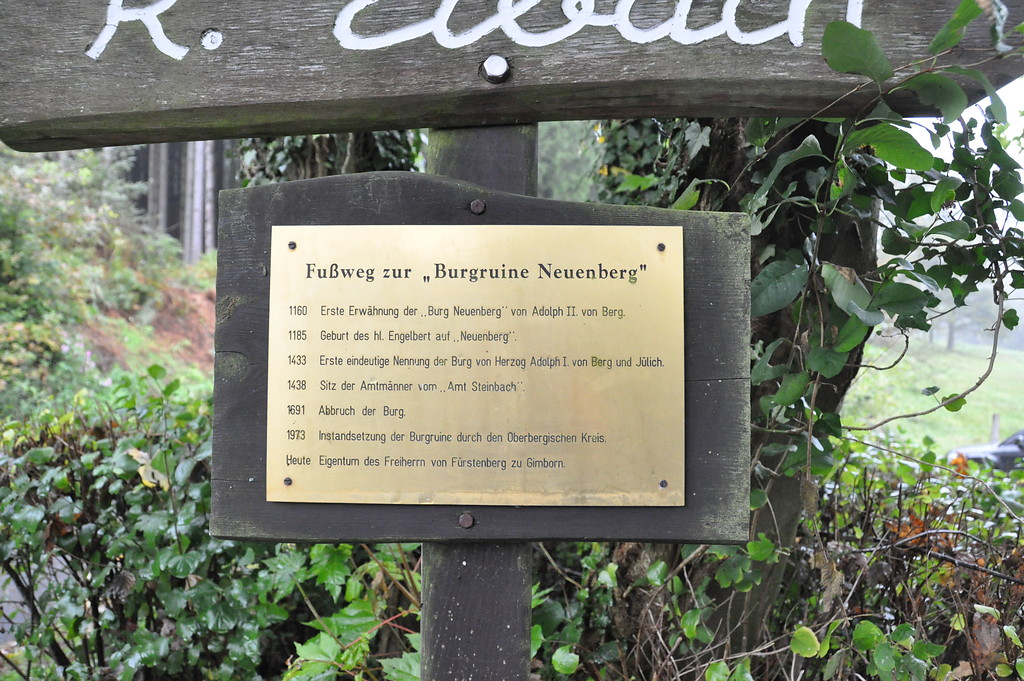

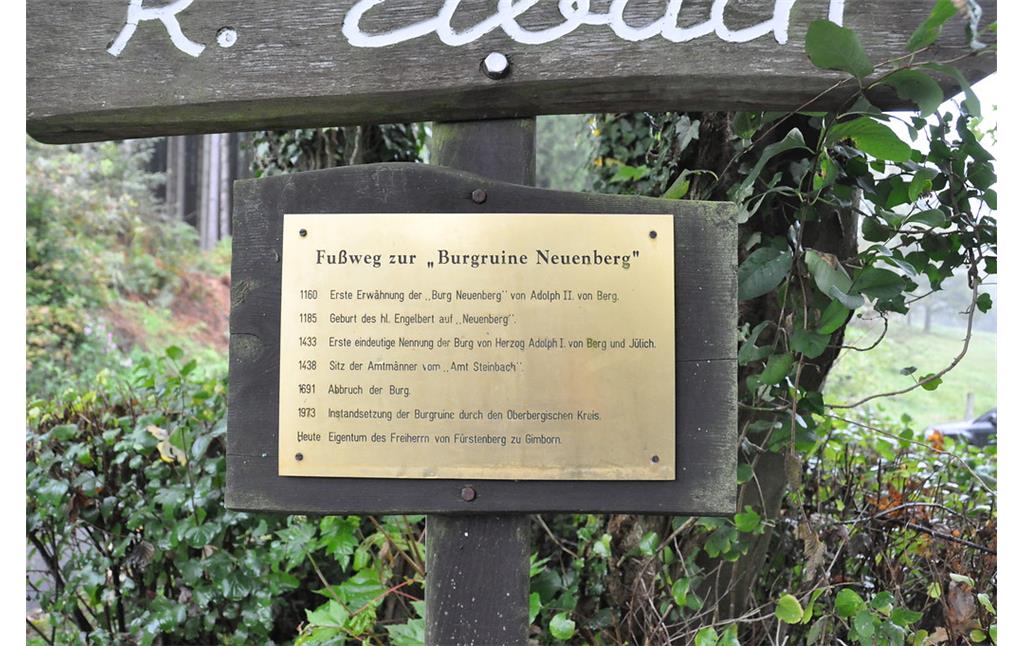

Die Befestigung aus dem 12./13. Jahrhundert war ursprünglich im Besitz der Grafen von Berg. Sie wird 1160 eventuell, sicher aber 1267 erstmalig urkundlich erwähnt.

Als 1301 die Neustadt (Bergneustadt) im märkischen Amt gegründet wurde, war es für die Bergischen Grafen eine Notwendigkeit, ihre Grenzen gegenüber den märkischen Nachbarn zu schützen. In dieser Zeit entstanden die Landwehren und wurde Burg Neuenberg als Grenzfeste genutzt. Im Jahr 1433 öffnete Herzog Adolf von Berg in seinem Bündnisvertrag mit dem Landgrafen von Hessen diesem die Grenzfesten Windeck, Denklingen und den „Nuwenberg“. 1439 ist die Rede von einem Darlehen „zo dem buwe (Bau) zu dem Nuwenberghe“, womit sicherlich eine Reparatur gemeint ist. Rechnungen über einen „Notbau zum Nuwenberge“ stammen aus den Jahren 1470 und 1471.

Burg Neuenberg diente als landesherrlicher Besitz der Grafen von Berg vermutlich vor allem der Sicherung ihrer Grafschaft, die hier an die Grafschaft Mark grenzte. Die Burg schirmte einen der wichtigsten Zugänge aus dem märkischen ins bergische Gebiet ab: die „Frielingsdorfer Pforte“, die sich hier zwischen den Bergkegeln des Löhbergs und des Hohen Steins zu einem schmalen Durchgang verengt. An dieser Stelle vereinigen sich die Heidenstraße (Fernweg Kassel-Köln aus dem Sauerland) mit einer von Gimborn kommenenden Wegeverbindung nach Altenberg und Düsseldorf (Emrich 2009).

Bergischer Amtssitz Steinbach

Neuenberg war der Amtssitz des Bergischen Amtes Steinbach-Neuenberg, ab dem 15. Jahrhundert sind Amtmänner auf der Burg belegt (Holdt 2008, S 22). Als Verwaltungszentrale waren die Amtleute verpflichtet dort (vorübergehend) zu wohnen, so auch erstmals der 1438 genannte Amtmann Dietrich von Bouscheid bzw. Burtscheid „zo dem Nuwenberg und in der vesten van Steinbach“.

Interessante Aufschlüsse über die Burg in Friedenszeiten geben die Rechnungen der Kellnerei des 15. Jahrhunderts. Als Verwaltungssitz wurden Abgaben hier angenommen und kontrolliert. Über das Leben auf einer Burg – zumindest dasjenige der höher gestellten Personen – geben die aufgelisteten hochwertigen Zutaten Auskunft: Für diese Zeit sind Feigen und Rosinen als Trockenfrüchte und zum Süßen nachgewiesen. Kümmel, Pfeffer sowie Ingwer belegen daneben, dass man sich über den frühen Welthandel mit teuren Gewürzen versorgte.

Um 1500 ist der Neuenberg Sitz des „Kellners“, d.h. des meist ministerialen Amts des im betreffenden Gebiet für die Kameralverwaltung zuständigen cellarius bzw. cellerarius (lateinisch, deutsch auch „Kellerei“).

Der mangelnde Komfort in der Burg soll 1545 den damaliger Amtmann Wilhelm von Neuhof gen. Ley veranlasst haben, weiter südlich des Neuenbergs die Burg Eibach zu bauen.

Die weitere Geschichte bis zur Zerstörung

1640 war nach einem Bericht des Grafen von Schwarzenberg – diese kamen 1550 durch Heirat in den Besitz der benachbarten Herrschaft Gimborn im Bergischen Land – der Neuenberg durch „Kriegsvölker und Soldaten“ an verschiedenen Stellen „merklich ruiniert und verwüstet“. Zwischen 1648 und 1653 wurden Reparaturen durchgeführt. 1653 endete durch einen Gewaltstreich die Herrschaft der Schwarzenberger in Hückeswagen und damit auch auf dem Neuenberg.

1663 beantragte die „Ritterbürtigen und Eingesessenen des Amtes Steinbach“, da die Burg baufällig geworden war und feindlichen Angriffen nicht mehr standhalten konnte, den Neuenberg „demolieren“ zu lassen – der damalige Pfalzgraf Philipp Wilhelm entschied daraufhin, die Burg Neuenberg gegen eine Zahlung von 4.000 Reichstalern abreißen zu lassen. Wann die Schleifung stattfand, ist nicht bekannt, 1691 war das Gebäude jedoch abgetragen.

So endeten Burg und Schloss Neuenberg nach etwa dreihundertjährigem Bestehen unrühmlich. Nicht die Schweden zerstörten die Burg – bergische Bauern trugen sie ab.

Neuer Verwaltungssitz des Amtes Steinbach soll Lindlar oder Wipperfürth gewesen sein (Holdt 2008, S. 22; ferner Haselbeck 1926, Emrich 2009).

Aktuelle Situation und Umgebung

Heute ist das Gemäuer im Verfall begriffen, die Überreste der Burg befinden sich im Besitz des Freiherrn zu Fürstenberg zu Gimborn.

In Sichtweite liegt nur 500 Meter südöstlich mit der Burg Eibach eine weitere imposante Ruine. Sie wurde spätestens seit dem 14. Jahrhundert parallel zur Burg Neuenberg genutzt. Hier zeigt sich die Vielgestaltigkeit des Burgenbaus im Bergischen Land auf engstem Raum. Burg Eibach ist als Wasserburg am Fuß des Berges in einer Niederung platziert, umgeben von einem großen See. Neben den Mauern bietet hier also ein Gewässer und nicht die Höhenlage den nötigen Schutz durch das Gelände.

Pingen, Köhlerplätze, eine Massehütte und Steinbrüche im näheren Umfeld weisen auf Bergbau, Weiterverarbeitung der gewonnenen Materialien und Baustoffgewinnung hin, die auch mit den Burgen in Zusammenhang stehen werden.

In unmittelbarer Nachbarschaft, am Fuße des Neuenberges, befindet sich die sogenannte Zwergenhöhle. Im Kalkgestein des Mitteldevons hatte sich hier eine Karsthöhle gebildet, in der es auch Hinweise auf eine prähistorische Nutzung gibt. Der Name leitet sich von sagenhaften Zwergen ab, die in der Höhle gewohnt haben sollen.

(Julia König, LVR-Fachbereich Umwelt, 2014 / Ergänzungen durch Lindlar Touristik der Gemeinde Lindlar, 2016; LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2019)

Hinweise

Die Burgruine Neuenberg bei Scheel ist ein eingetragenes Baudenkmal in Teil A der Denkmalliste der Gemeinde Lindlar, Denkmal-Nr. 107 (de.wikipedia.org), eingetragenes Bodendenkmal (Gemeinde Lindlar, lfd. Nr. 18; LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, lfd. Nr. GM 18) und wertgebendes Merkmal des Kulturlandschaftsbereichs Burg Neuenberg, Burg Eibach (Regionalplan Köln 403).

Sie war Station der Archäologietour Oberberg 2019 (siehe Infoblatt in der Medienleiste).

Internet

www.lindlar.de: Untere Denkmalbehörde Lindlar (abgerufen 16.11.2016)

de.wikipedia.org: Liste der Baudenkmäler in Lindlar (abgerufen 16.11.2016)