Krefeld war von 1809 bis 1846 Sitz eines jüdischen Konsistoriums, das die Regierungsbezirke Aachen, Köln (bis 1817) und Düsseldorf umfasste. Zu der nach 1847 gegründeten Synagogengemeinde gehörten der Kreis Krefeld und die Bürgermeisterei Friemersheim. Filialgemeinden bestanden in Uerdingen, Anrath, Lank-Latum, Linn-Bockum und Osterath-Fischeln. 1932 waren Uerdingen, Anrath, Osterath und Lank-Latum angeschlossen. Nach 1945 entstand eine neue Gemeinde.

Gemeindegröße um 1815: 160 (1806), um 1880: 1751 (1885), 1932: 1720 / 1626 (1925), 2006: 1084 (vorstehende Angaben nach Reuter 2007).

Friedhöfe

Der erste, heute vom städtischen Friedhof umgebene Judenfriedhof in der Heideckstraße wurde im 18. Jahrhundert angelegt. Der zweite in der Alten Gladbacher Straße stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts. Beide sind erhalten (vgl. verwandte Objekte).

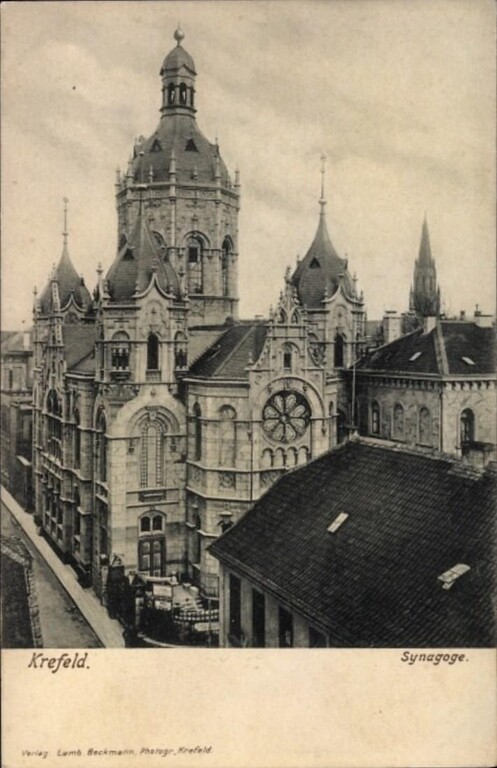

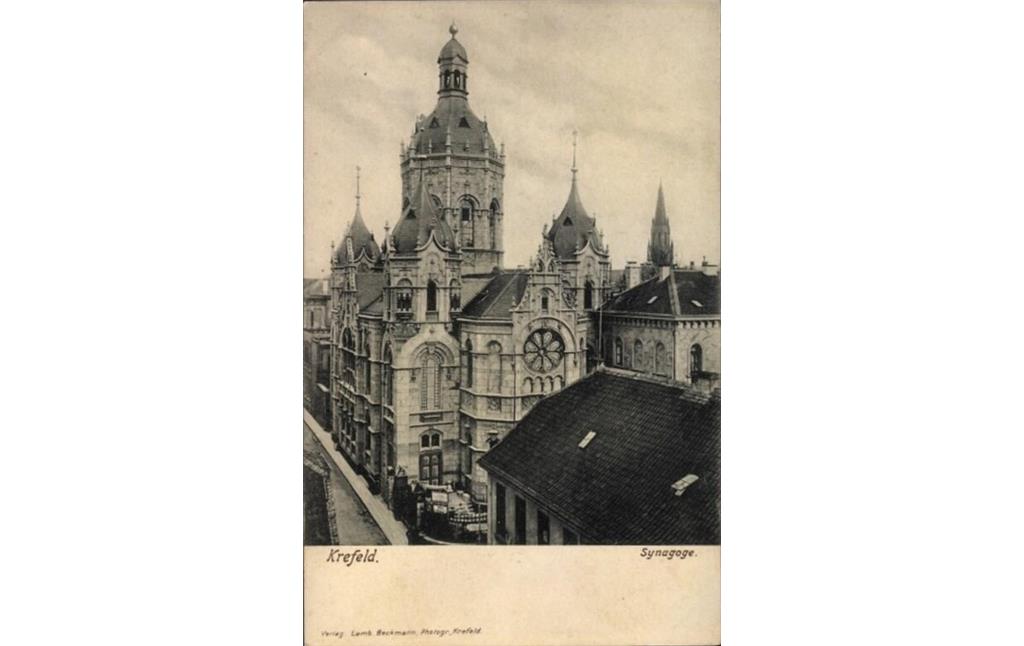

Bethaus / Synagoge

1763 ist erstmals ein Betraum belegt. 1764 und 1853 konnten Neubauten eingeweiht werden. Im Zuge der Novemberpogrome von 1938 wurde die Synagoge, die Ecke Marktstraße / Petersstraße stand, durch Brandstiftung zerstört. Am früheren Standort der alten Synagoge Ecke Marktstraße / Petersstraße befindet sich heute ein Mahnmal, dessen Gedenktafel die „Synagoge von 1903“ zeigt – so die Inschrift der Tafel, die das 1853 erbaute Gebäude aber vermutlich entsprechend einer Ansicht von 1903 zeigt (vgl. Abbildung in der Mediengalerie).

Die Inschrift der Gedenktafel lautet:

UNWEIT DIESES MAHNMALS / STAND DIE SYNAGOGE DER JÜDISCHEN GEMEINDE

KREFELD AUS DEM JAHR 1903. MENSCHENVERACHTENDE WILLKÜR

ZERSTÖRTE SIE IN DER „REICHSKRISTALLNACHT“ AM 9. NOVEMBER 1933.

KREFELD AUS DEM JAHR 1903. MENSCHENVERACHTENDE WILLKÜR

ZERSTÖRTE SIE IN DER „REICHSKRISTALLNACHT“ AM 9. NOVEMBER 1933.

Die zerstörten Fenster der alten Synagoge konnten später nach den ursprünglichen Entwurfszeichnungen wieder hergestellt und über dem Haupteingang des neuen jüdischen Gemeindezentrums an der Wiedstraße eingebaut werden. Im Straßenpflaster findet sich der Grundriss der alten Synagoge zwischen heutiger Marktstraße, Ostwall und Petersstraße mit roten Steinen markiert (wz-newsline.de).

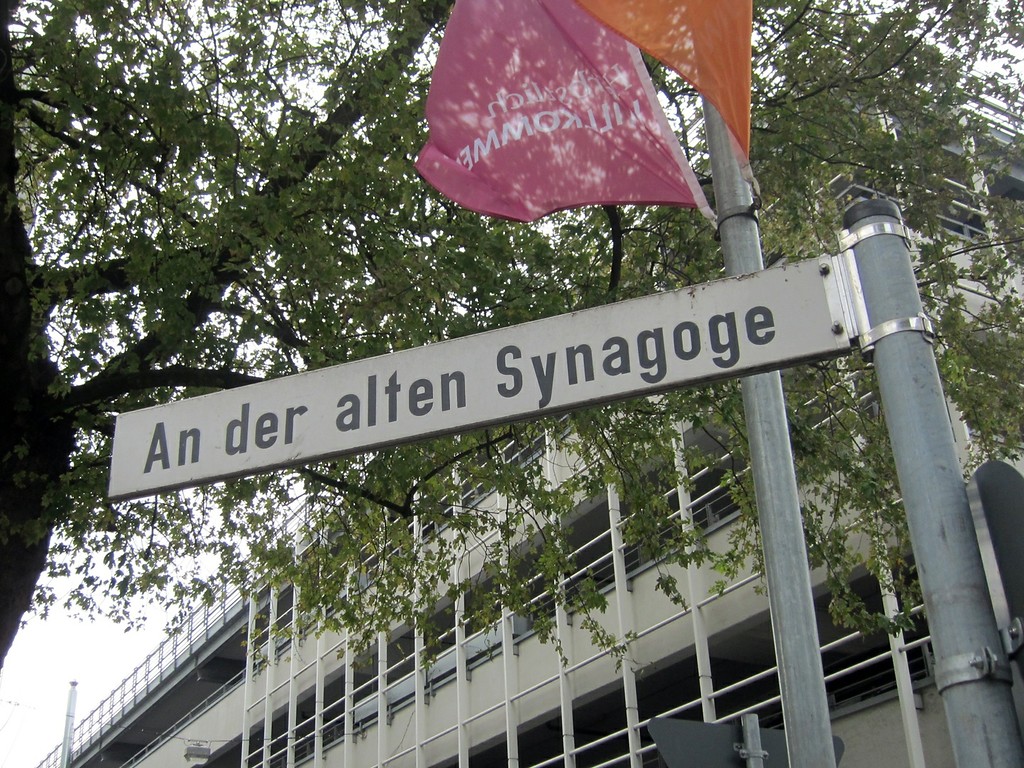

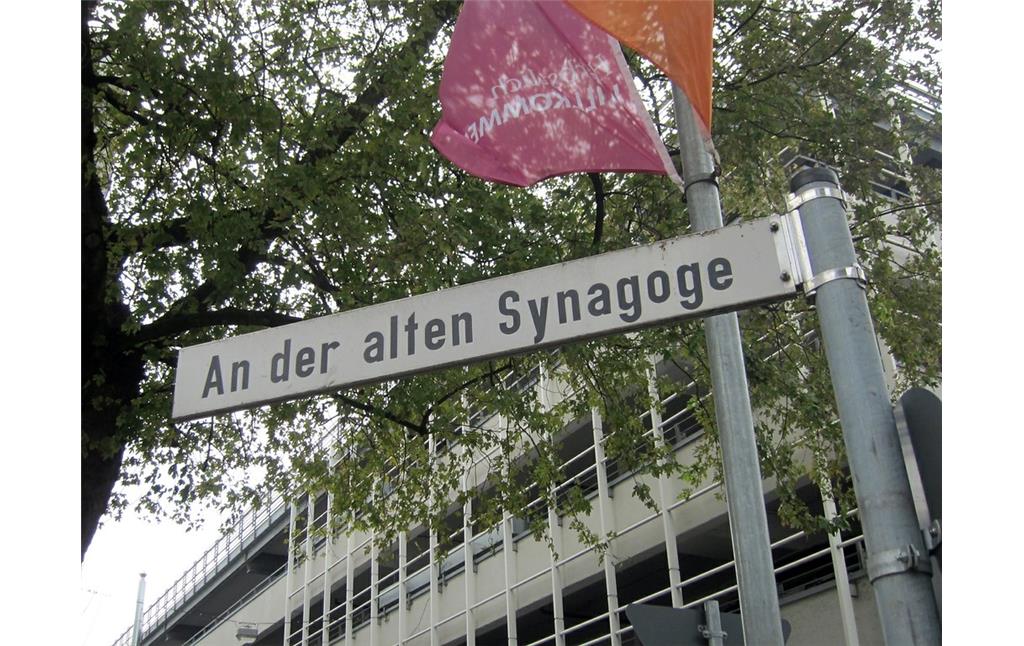

Die kleine Parzelle mit dem Mahnmal trägt heute den Straßennamen „An der alten Synagoge“.

Beschneidungsbank

Aus den Synagogen in Deutz und in Krefeld sind jeweils im Stil des Rokoko und Louis XVI. gestaltete Beschneidungsbänke des 18. Jahrhunderts bekannt, die häufig ein Teil des Inventars älterer Synagogen in Deutschland waren: „Der zweisitzigen Konstruktion kam eine bestimmte Funktion zu: Ein Sitz der Beschneidungsbank war für den Paten des Kindes bestimmt, der zweite Sitz wurde für das Erscheinen des Elias freigehalten, der als Beschützer der Kinder und Verkünder des Messias gilt und während der Zeremonie jeden Augenblick erwartet wurde.“

Eine ähnliche Beschneidungsbank – ein Exemplar aus Holz mit Korbgeflecht aus Südhessen von um 1750 – befindet sich im Bestand des Jüdischen Museum in Berlin (vgl. objekte.jmberlin.de und dortige Abbildung).

Neue Synagoge

Seit 1963 existierte wieder ein Betraum in privaten Räumlichkeiten nahe der Wiedstraße in der östlichen Innenstadt, wo 1981 eine neue Synagoge eröffnet wurde. Nach der Grundstücksübertragung durch die Stadt Krefeld 2003 wurde der Grundstein für den Neubau der Synagoge an der Wiedstraße 2005 gelegt, diese wurde am 14. September 2008 feierlich eröffnet (siehe dortiges Objekt).

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2014)

Quellen

- Freundliche Auskünfte von Rabbi Yitzhak Mendel Wagner, 2014.

- Hinweise zur Beschneidungsbank von Charlotte Pinon, MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln, 2020.

Internet

www.wz-newsline.de: Umrisse im Pflaster: Alte Synagoge hinterlässt Spuren (Westdeutsche Zeitung vom 23.11.2008, abgerufen 23.10.2014)

objekte.jmberlin.de: Jüdisches Museum Berlin, Beschneidungsbank, Inventar-Nr. KGH 81/21/0 (abgerufen 05.10.2020)