Geschichte des Denkmals

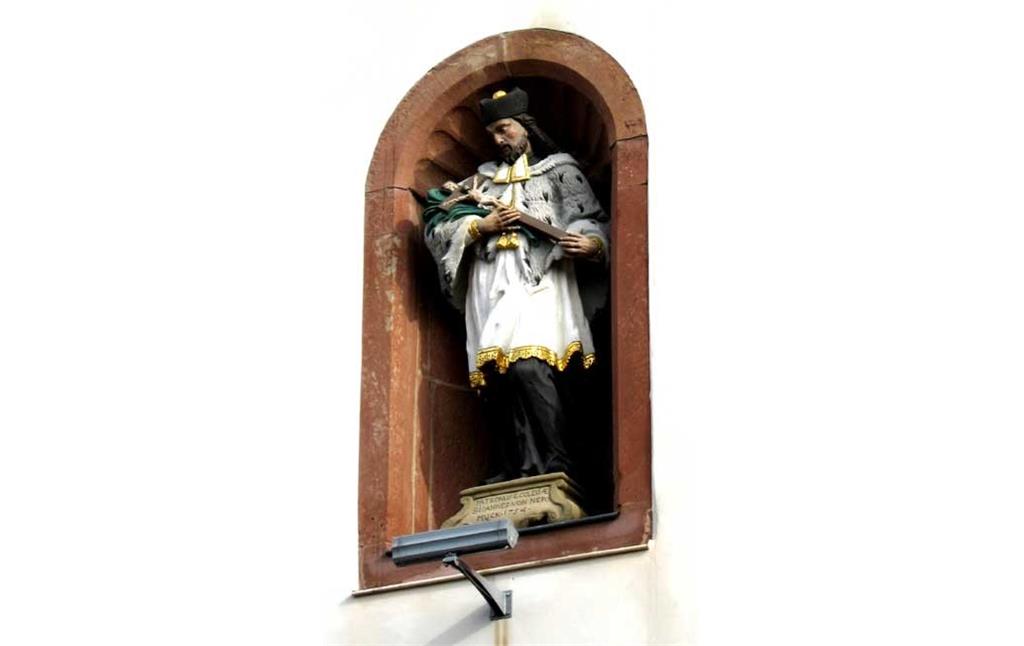

Die aus Sandstein gehauene Skulptur war bis vor wenigen Jahren weiß gestrichen und mit Gold verziert, heute präsentiert sie sich in einer farbigen Fassung, so wie sie zur Entstehungszeit üblich war.

In der Geschichte des Gebäudes mit seiner Hausfigur spiegelt sich ein Kapitel der örtlichen Kirchengeschichte: Nach der Reformation fiel die spätgotische Pfarrkirche „Sankt Laurentius“ an die Reformierten. 1685 erhielten die Katholiken ein Benutzungsrecht für die Kirche, die damit zur „Simultankirche“ wurde. 1740 erfolgte die Grundsteinlegung für eine eigene Kirche, die 1748 Johannes von Nepomuk geweiht wurde. Nach Errichtung der heutigen Pfarrkirche ging dieser Kirchenbau in den Besitz der Niederbronner Schwestern über, die die Kirche als Wohnhaus nutzten. Dabei ist die äußere Gestalt des Gotteshauses mit der 1754 geschaffenen Nepomuk-Statue erhalten geblieben.

Das Standbild ist im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Landkreis Südliche Weinstraße wie folgt verzeichnet: „ehemalige katholische St.-Johann-Nepomuk-Kapelle, heute katholisches Schwesternhaus; barocker Saalbau, 1740–44, zweigeschossiger Ausbau um 1890, Muschelnische mit barocker Johann-Nepomuk-Skulptur, bezeichnet 1754“.

Eckardt (1928) beschreibt das Objekt so: „Kath. Kirche St. Johannes Nepomuk. Grundsteinlegung am 3. Oktober 1740. Der kurpfälzische Werkmeister Canzelmann leitete den Bau. Am 31. Jan. 1744 wurde der erste Gottesdienst in der Kirche gehalten, ihre Einweihung erfolgte 27. Okt. 1748. Seit Erbauung der jetzigen katholischen Pfarrkirche im Besitz der Niederbronner Schwestern, die die Kirche zu ihrem Wohnhaus umbauten und den ehemaligen Chor als Hauskapelle einrichteten. Die nach Norden gerichtete Anlage umfasst sechs Fensterachsen und den dreiseitigen Schluss. Am letzteren sind die rundbogigen Fenster erhalten. An seiner Ostseite flachgedeckter Sakristeianbau. Südfassade mit drei Fensterachsen, zwei Vollgeschossen und zwei Giebelgeschossen. Am zweiten Geschoss zwischen kreisrunden Fenstern Nische mit lebensgroßer Johann Nepomuk-Statue auf geschweiftem Sockel, bez. 1754.“

Religiöser Hintergrund

Johannes (von) Nepomuk wurde um 1350 in Pomuk (Böhmen) geboren. Nach seiner Priesterweihe und dem Studium des Kirchenrechts berief ihn der Prager Erzbischof zu seinem Generalvikar. Im Jahre 1393 übergab ihn der grausame König Wenzel seinen Folterknechten, die den fast zu Tode Gequälten nachts von der Moldaubrücke in den Fluss stürzten. Dies war zur damaligen Zeit die übliche Todesstrafe für Geistliche.

Johannes kämpfte unerschrocken für die Rechte der Kirche gegen die Fürstenmacht. Er verkörpert die Ablehnung der politischen Gewalt, den moralischen Widerstand gegen den Despotismus bis zu seinem gewaltsamen Tod. Er wird auch als standhaft verschwiegener Priester verehrt, der als Beichtvater der Königin ihrem misstrauischen Gatten gegenüber das Beichtgeheimnis wahrte.

St. Nepomuk wurde 1721 selig gesprochen und 1729 von Papst Benedikt XIII. heiliggesprochen, von den Jesuiten 1732 zum 2. Ordenspatron erhoben und gilt als „Brückenheiliger“, Schutzpatron der Schiffer und Flößer sowie Patron des Beichtgeheimnisses. Angerufen wurde der vornehmlich bei Trockenheit und Überschwemmungen sowie bei der Verteidigung des guten Rufes.

(Rudolf Wild, 2019)