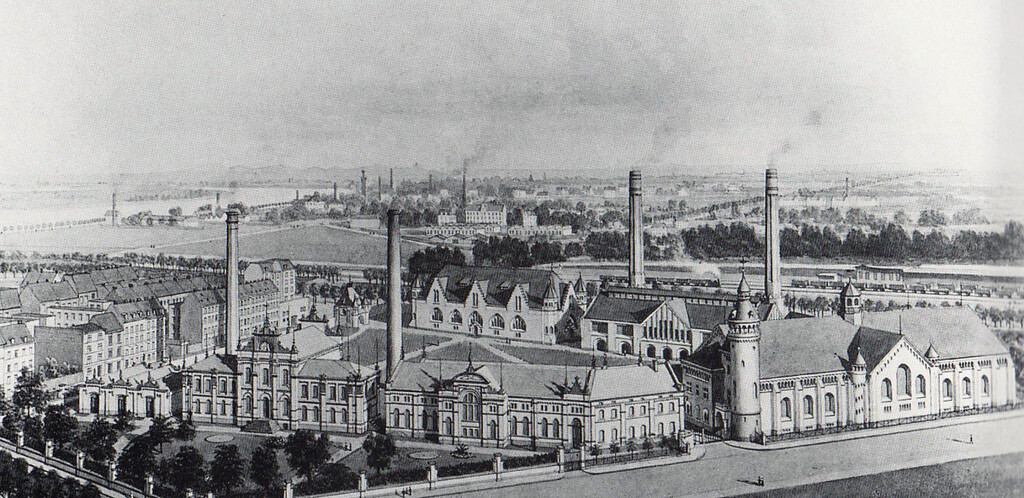

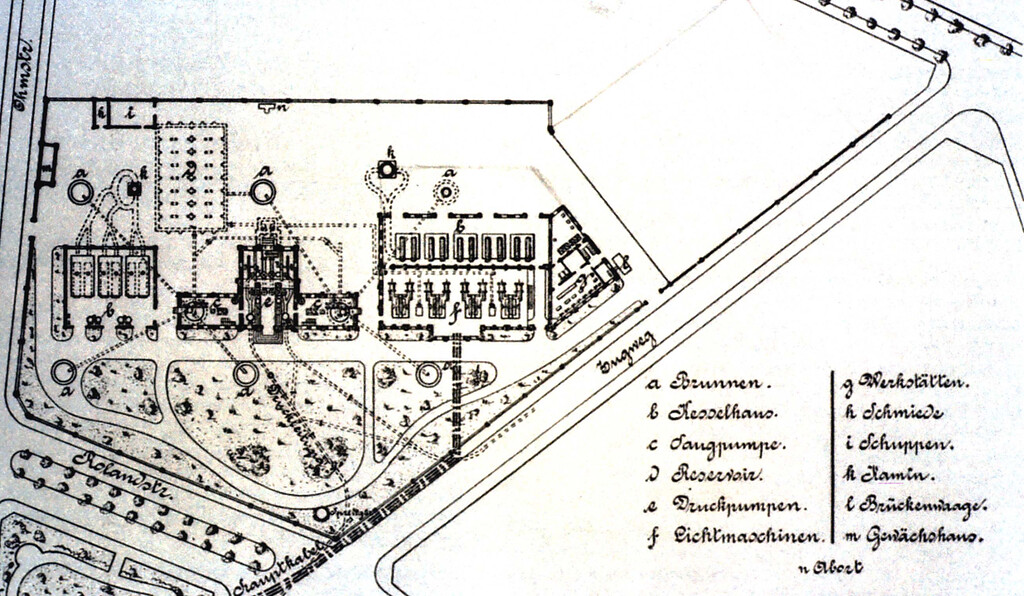

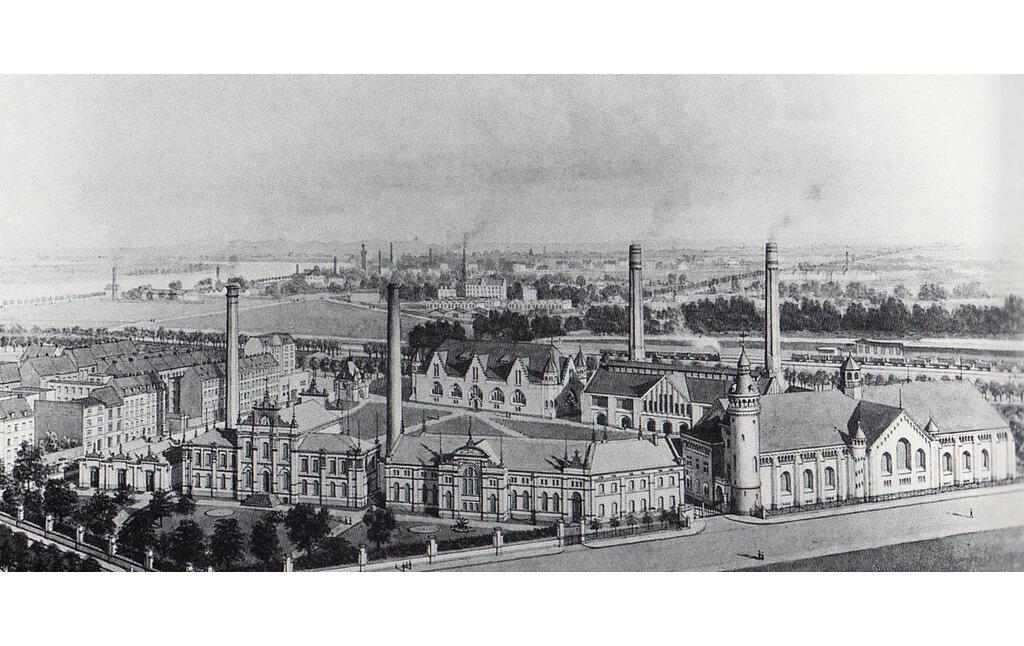

Mehr noch gilt das für die Bauten des Kraftwerks, die sogenannte Zugweg-Zentrale. Die ersten Kraftwerke für die öffentliche Stromversorgung waren Anfang der 1880er Jahre in New York und in Berlin entstanden. Köln folgte 1890-1891 zwar spät, jedoch mit modernster Technik, denn man entschied sich, nicht Gleichstrom zu liefern wie bisher in Kraftwerken üblich, sondern den zukunftsträchtigen Wechselstrom, der über längere Entfernungen geleitet werden kann. Die technische Ausstattung für das Kraftwerk I am Zugweg lieferte die Kölner Firma Helios, die sich ebenfalls frühzeitig für die Wechselstromtechnik entschieden hatte. Das Kölner Kraftwerk erregte damit so viel Aufsehen, dass es im deutschen Museum München mit einem Ölgemälde „geadelt“ wurde.

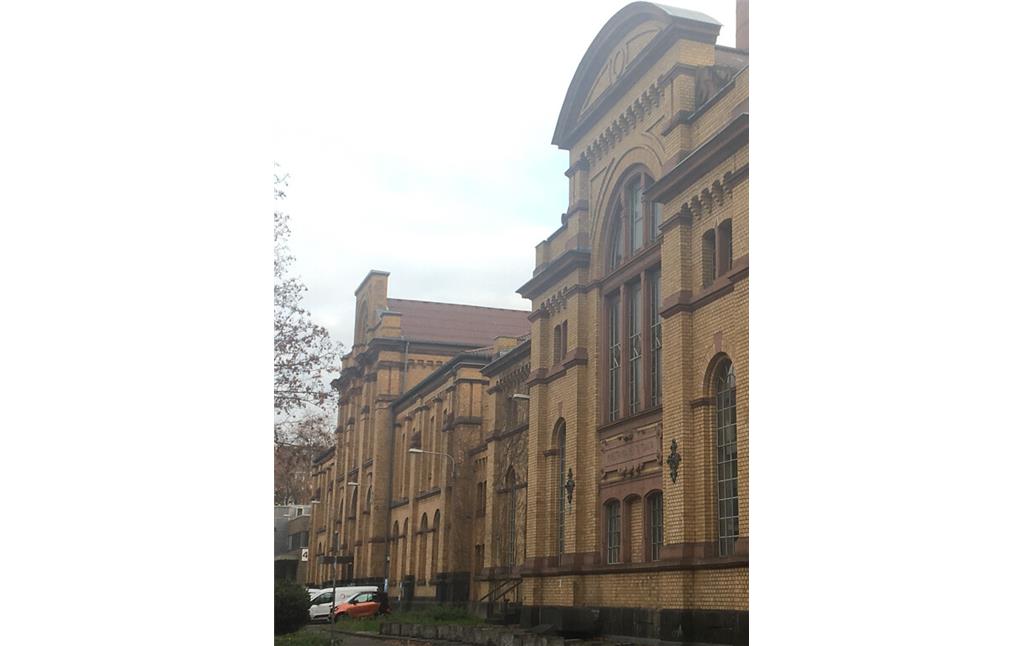

Architektonisch schließt das Maschinenhaus des Kraftwerks I an das benachbarte Wasserwerk an. Im Mittelrisalit steht unter dem großen Rundbogenfenster die griechische Inschrift Kinetai Kai Rhei Ta Panta, zu Deutsch „Alles wird bewegt und fließt.“

Da der Strombedarf weiter stieg, entstand 1898-1900 an der Straßenfront zum Zugweg die Zentrale II. In dem hohen Eckturm und dem neuromanischen Portal des neuen Maschinenhauses, in dem schon bald mit Dampfturbinen Strom erzeugt wurde, manifestierte sich erneut der Stolz der expandierenden Großstadt.

Hinweis

Das Objekt „Kraft- und Wasserwerk Zugweg in Köln-Neusstadt Süd“ ist seit 1981 ein eingetragenes Baudenkmal (Denkmalverzeichnis der Stadt Köln 2012, Nr. 726) und Element des historischen Kulturlandschaftsbereiches Neustadt (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 351).

(Walter Buschmann / Matthias Hennies / Alexander Kierdorf, Institut. Industrie-Kultur-Geschichte-Landschaft, 2018)

Internet

rheinische-geschichte.lvr.de: Hermann Josef Stübben, Stadtplaner (1845-1936) (abgerufen 04.07.2023)