Steinbruch Eichhardt in Wiehl

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Wiehl

Kreis(e): Oberbergischer Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 57′ 1,62″ N: 7° 32′ 42,38″ O 50,95045°N: 7,54511°O

Koordinate UTM 32.397.804,26 m: 5.645.322,65 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.397.838,09 m: 5.647.140,70 m

-

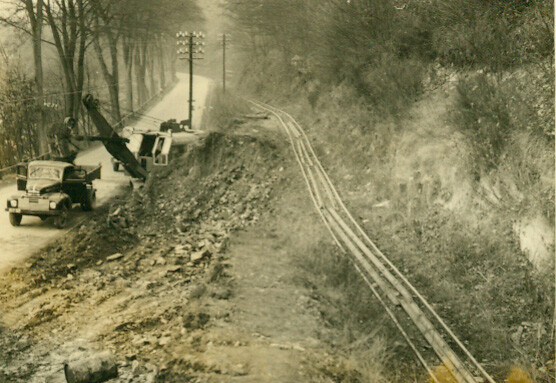

Alte Gleiszufahrt zum Steinbruch Eichhardt bei Wiehl. (1957)

- Copyright-Hinweis:

- Basalt-Actien-Gesellschaft, Linz am Rhein

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Mechanisiertes Abdecken. Steinbruch Eichhardt. (1957)

- Copyright-Hinweis:

- Basalt-Actien-Gesellschaft, Linz am Rhein

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

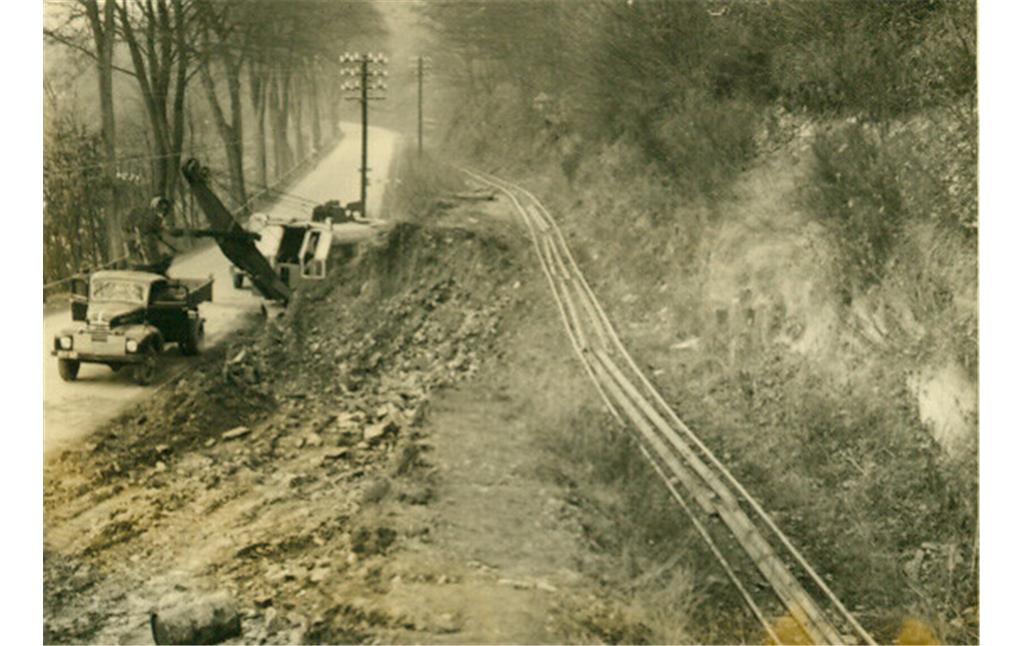

Steinbruch Eichhardt bei Wiehl. (1957)

- Copyright-Hinweis:

- Unbekannter Fotograf / Stadtarchiv Wiehl

- Fotograf/Urheber:

- Joern Kling

- Medientyp:

- Bild

-

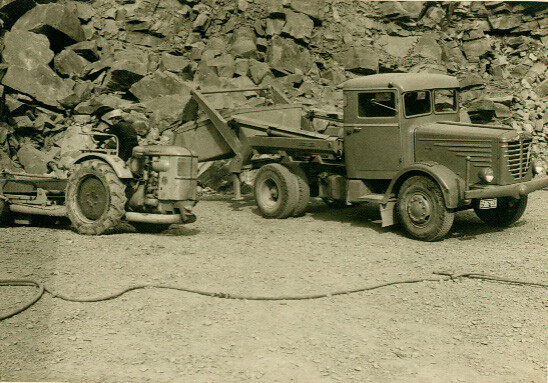

Robuster II im Steinbruch Eichhardt bei Wiehl. (1957)

- Copyright-Hinweis:

- Basalt-Actien-Gesellschaft, Linz am Rhein

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Kipperhütten im Steinbruch Eichhardt bei Wiehl. (um 1930)

- Copyright-Hinweis:

- Heimatbildarchiv des Oberbergischen Kreises, Gummersbach

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

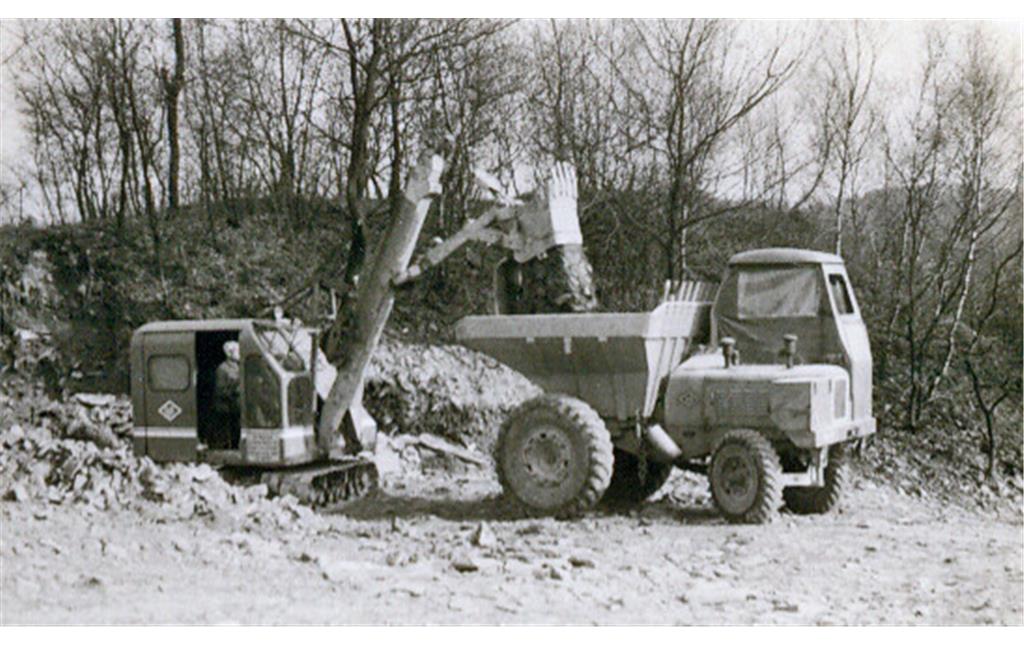

Robuster und Büsing TH im Steinbruch Eichhardt bei Wiehl. (1957)

- Copyright-Hinweis:

- Basalt-Actien-Gesellschaft, Linz am Rhein

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Steinbruch Eichhardt (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Joern Kling

- Fotograf/Urheber:

- Joern Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Steinbruch Eichhardt (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Joern Kling

- Fotograf/Urheber:

- Joern Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Steinbruch Eichhardt (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Joern Kling

- Fotograf/Urheber:

- Joern Kling

- Medientyp:

- Bild

Der Steinbruch „Eichhardt“ liegt unmittelbar am westlichen Ortsrand von Wiehl, etwas oberhalb der im Wiehltal verlaufenden Landstraße. Er gehörte zusammen mit dem „Jürgesbruch“ und den Brüchen „Unterste Sohle“ und „Oberste Sohle“ zum Steinbruchverbund August Oesers und diente in erster Linie zur Schotterherstellung für die Deutsche Reichsbahn im Brechwerk Alperbrück ab 1903. Aber auch Pflastersteine und ähnliche Produkte wurden hier hergestellt.

In den älteren topographischen Karten wird zunächst nur der Jürgesbruch dargestellt. Am Eichhardt werden lediglich drei kleine Brüche auf Straßenniveau dargestellt, die dem lokalen Bedarf gedient haben dürften. Der industrielle Abbau dürfte Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt haben. Ein Vergleich der topographischen Karte von 1936 mit dem Luftbild von 1938 zeigt wieder einmal, dass die Karten oft nur mit großen Verzögerungen aktualisiert wurden. Während der Bruch im Kartenbild 1936 noch keine Darstellung findet, zeigt das nur zwei Jahre jüngere Luftbild bereits einen ausgedehnten Abbau mit einem Bruchkesselbesitzt von rund 190 x 190 Metern Ausdehnung.

Transport

Mit einer einen Kilometer langen Feldbahn war der zweisöhlige Bruch an das Brechwerk in Alperbrück angeschlossen. Eine lange, parallel zur Straße angelegte Rampe führte auf die obere Sohle, eine Bremsbahn war so nicht nötig. Über den hohen, zum Schutz der Ortschaft verbliebenen Gesteinsriegel, konnte die Bahn den gesamten Bruch umrunden. Die tief eingeschnittene Einfahrt zur unteren Sohle wurde dazu mit einer Brücke gequert. In den 1950er Jahren wird der Betrieb durchgreifend modernisiert und von Gleis- auf Radbetrieb umgestellt. Lastkraftwagen übernehmen den Transport zum Brechwerk, Innerhalb des Bruchs erfolgt der Materialtransport mittels sogenannter „Robustern“, kleinen, treckerähnlichen Muldentransportern. Bagger und Kipplaster übernahmen das Abräumen der oberen Erdschichten.

Betriebsaufgabe

Nach Einstellung des Betriebes in 1960er Jahren wird der Bruch zwischenzeitlich als Deponie genutzt und die untere Sohle verfüllt. Ab 1991 legt man in der „Eichhardt“ einen ersten Fußballplatz an. 2007 wird dort die neue „Walter-Lück Sportanlage“ eingeweiht. Außerdem entstehen Gebäude für die Feuerwehr. Dafür wird der den kesselartigen Bruch umgebende Gesteinsriegel auf der Ostseite durchbrochen.

Datierung: ab ca. 1900 bis 1960er Jahre

Betreiber: Firma Dick, nach 1900 August Oeser oHG, ab 1905 August Oeser Steinbrüche mbH, ab 1907 Bergisch-Märkische Steinindustrie AG, ab 1910 Basalt AG Linz

Einzelbefunde: keine

Heutiger Zustand: Der ehemalige Bruchkessel wird von einem Sportplatz, Parkplätzen sowie Gebäuden der Feuerwehr eingenommen. Die alten Halden um den Bruchkessel sind weitestgehend bewaldet.

(Jörn Kling, ergänzt durch Frederik Grundmeier, 2020)

Steinbruch Eichhardt in Wiehl

- Schlagwörter

- Ort

- 51674 Wiehl

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Geländebegehung/-kartierung, Auswertung historischer Karten, Fernerkundung, Archivauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1900, Ende nach 1965

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Jörn Kling (2020): „Steinbruch Eichhardt in Wiehl”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-293828 (Abgerufen: 24. Februar 2026)