Baubeschreibung

Geschichte

Baubeschreibung

Überlegungen zum Bau bzw. zur Baugeschichte von Burg Anebos, die bis zum Jahre 2006 anhand der kargen Mauerreste angestellten wurden, können nicht mehr aufrecht erhalten werden. So sind nach Ausweis der in den Jahren 2001 – 2006 unter wissenschaftlicher Aufsicht von Helmut Bernhards durchgeführten Grabungen Jochen Braselmanns und seines Teams die damaligen Annahmen weitgehend überholt. Der Baubefund und die sichergestellten Funde belegen, so der Ausgräber, „eine Entstehung in salischer und einen Ausbau in staufischer Zeit.“

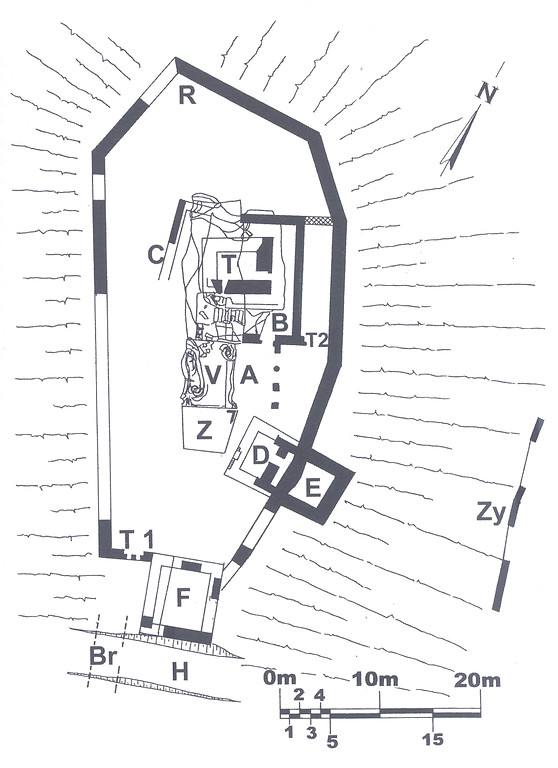

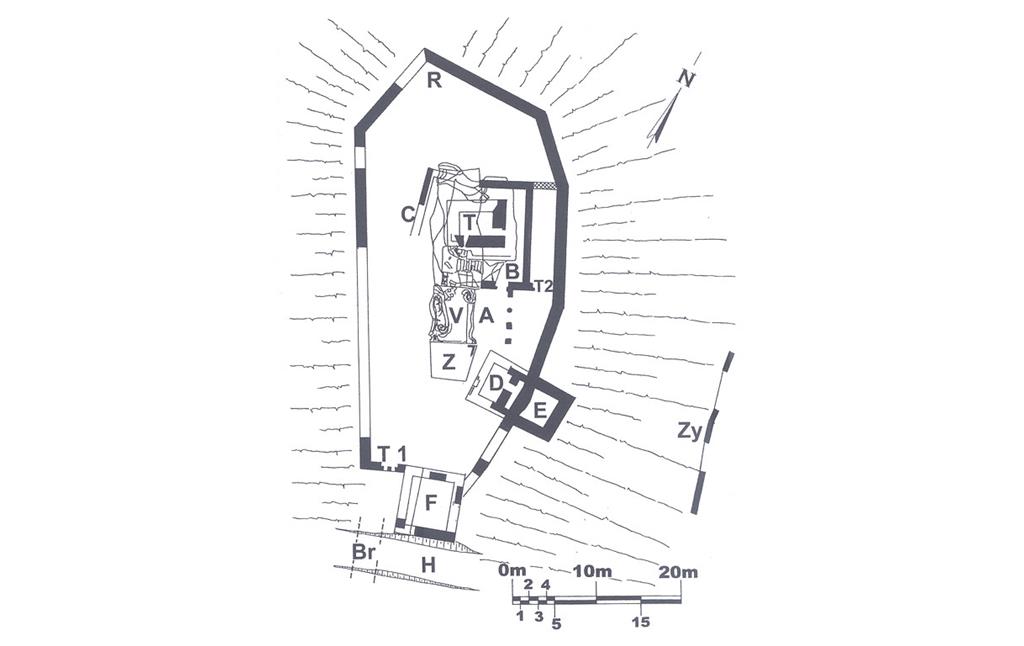

Gesamtanlage

Der Zugangsweg zur Burg verlief vom Bergsattel vor dem „Fensterfels“ entlang der Südwestseite des Sonnenbergs zur Südseite der Unterburg. Die ehemals von einem umlaufenden Bering umgebene Anlage ist zweigeteilt: einen 18 Meter aufragenden, namengebenden ambossförmigen Felsblock (genannt „Dickkopf”) im Geländezentrum umschließt eine tieferliegende Unterburg. Das Gesamtareal der Plateaufläche (nebst Fels) hat eine Länge von ca. 60 und eine Breite von 25 Metern.

Unterburg

Die Burgstelle auf dem Ausläufer eines Bergsattels fällt nach Osten und Westen stärker, auf der Nordseite etwas sanfter ab. Gegen Süden steigt das Plateau um einige Meter an. West-, Ost- und Nordseite des Burgareals waren durch steil abfallende Hänge gut geschützt. Ein ca. fünf Meter breiter Halsgraben, burgseitig mehr als sechs Meter hoch, bot im 13. Jahrhundert an der Hauptangriffsseite im Süden hinreichende Sicherheit. Unmittelbar hinter dem Graben, ein wenig nach Osten versetzt, befand sich ein in mehreren Bauphasen entstandenes, beheizbares Gebäude, das auf dem planierten Felsen aufsaß und auf dessen Ostseite unter dem Mauerverlauf Pfostenlöcher auf einen hölzernen Vorgänger verweisen. Die grabenseitige Mauer des Gebäudes mit einer Stärke von 1,60 Metern weist auf eine Schutzfunktion für das dahinter gelegene Burggelände hin.

Der Zugang in die Unterburg erfolgte ursprünglich über eine Holzbrücke, die über den Halsgraben führte. Danach verlief der vorerwähnte Burgweg entlang der Westseite vom Bau und damit in dessen Schutz zum etwas zurückliegenden Burgtor im relativ schmalen Südteil der Ringmauer. Vom ehemals zweiflügeligen Burgtor sind nur Teile der östlichen Torwange – gut gearbeitete Glattquader – erhalten. Zu einem späteren Zeitpunkt verkleinerte man die Durchfahrt, so dass das Tor nun lediglich einflügelig war.

In der Unterburg erkennt man unmittelbar südlich des dominanten Oberburgfelsens den trapezförmigen, aus dem Fels gehauenen Schacht einer Filterzisterne, der mit einer 15 cm starken Lehmschicht mit davor sitzenden Sandsteinplatten abgedichtet war. Mittig in der Zisterne – ähnlich der auf dem benachbarten Trifels – befand sich ein aus Rundbogensteinen gemauerter Wasserentnahmeschacht.

Nördlich des Tores und des Gebäudes befand sich eine Freifläche, die im Norden von der Zisterne und einem in zwei Ausbauphasen entstandenen Gebäude auf der Ostseite des Areals begrenzt wurde. Ein Bau springt wie ein Flankierungsturm weit vor die östliche Mauerkurtine. Durch den direkten Anbau eines Gebäudeteils an diesen Bau verkleinerte man die Zugangsmöglichkeit zu den nördlich anschließenden Gebäuden sowie zum Aufgang zum Zentralfels.

Von großer Bedeutung ist der mindestens zweigeschossige salierzeitliche Bau, der sich an die Ostseite des Oberburgfelsens anlehnte und aufgrund seiner Größe als Wohngebäude angesehen wird. Eine Zugangsmöglichkeit wurde in der schmalen Südmauer nachgewiesen. In staufischer Zeit erstreckte sich vor dieser Tür entlang des Felsens eine bemerkenswerte, nach Osten geöffnete Arkade mit Stützenwechsel (Säulen und Pfeiler). Herausragende Funde an dieser Stelle waren ein Kelchblockkapitell sowie eine attische Basis. Über diesem Repräsentativbau ist im Fels der Aufgang zum Zentralfels sichtbar.

Zwischen dem vorgenannten langgestreckten Haus und der Ringmauer befindet sich ein schmaler Hof, den ebenfalls auf seiner Südseite ein schmales Tor erschloss. Im Gegensatz zur östlichen Unterburg sind auf der Westseite nur die kargen Reste eines kleineren Gebäudes, das sich an den Oberburgfels anlehnte, nachgewiesen.

Oberburg

Auf der Nordseite des Hauptfelsens sind die in der oberen Hälfte in den Fels gehauenen Treppenstufen gut sichtbar. Sie erlaubten den Zutritt zum oberen, 18 Meter über dem Niveau der Unterburg liegenden Felsplateau. Die Fortsetzung der Treppe zur Unterburg, ein an den Felsen angelehnter Treppenbau ist abgegangen.

Das Felsplateau der Oberburg trug ein ursprünglich mehrgeschossiges, turmartiges Gebäude – wohl einen Bergfried, der in seinen unteren Teilen ausgegraben wurde. Die Ausgräber fanden auf der Ostseite den (ehemals) rundbogigen Eingang in der 1,40 Meter starken Mauer. Sie wies auf der Südseite Glattquader und auf der Ostseite Buckelquader auf. Von älteren Vorgängerbauten künden Pfostenlöcher im Felsboden. Geschichte

Die frühe Geschichte von Burg Anebos ist unbekannt. Letztlich sind ein Marschall Eberhard und sein Bruder Heinrich, die seit 1194 urkundlich erwähnt werden und sich beide nach der Burg (de Aneboz) benennen, die frühesten Hinweise auf die Existenz der Anlage auf dem Sonnenberg südöstlich von Annweiler.

Marschall Eberhard von Anebos war offensichtlich ein enger Gefolgsmann von Kaiser Heinrich VI. aus dem Geschlecht der Staufer (1165-1197). So hatte Eberhard den Kaiser auf einem Italienzug begleitet. Nachfolger Eberhards im Amt des Marschalls war sein vorgenannter Bruder Heinrich (Heinricus marscalcus de Aneboz). Wahrscheinlich war der Amtswechsel dem Tod Eberhards geschuldet. Marschall Heinrich, der ebenfalls seit 1194 mehrfach im Umfeld des vorgenannten Kaisers nachgewiesen ist, nahm 1196/7 an dessen erneuten Italienzug teil. Letztmals wird Heinrich 1204 in einer Urkunde von Bischof Konrad III. von Speyer erwähnt.

Das Marschallamt, das sich nach Ansicht von Alexander Thon “wohl auf ein im Rahmen der Trifelsverwaltung ausgeübtes Hofamt beziehen dürfte„ sowie die Zugehörigkeit der Burg zum Reichsgut sind unübersehbare Hinweise, dass die Herren von Anebos der Reichsministerialität zuzuordnen sind. Ein weiterer Vertreter dieses Familienverbands war offensichtlich der (namensgleiche) Deutsch-Ordensritter Heinrich von Anebos, der 1229 in Akkon im Heiligen Land nachgewiesen ist.

Offensichtlich blieben das Marschallamt und wohl auch die Burg im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts in Familienhand. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass Elisa von Anebos, eine der beiden letzten Vertreterinnen dieses Geschlechtes, als Hinterbliebene eines namentlich ungenannten Marschalls von Anebos 1234 erwähnt wird. Elisas Tod wird zwischen 1250 und 1252 vermutet. Darüber hinaus wird Liudgart, möglicherweise ihre Schwester, genannt.

Burg Anebos wurde im Jahre 1246 erstmals als solche (die burg Anbossen) zusammen mit anderem Reichsgut (dabei: Burgen Guttenberg, Falkenburg, Neukastel, Trifels und Spiegelberg) erwähnt. Sie befand sich damals, wohl bereits seit längerer Zeit, in Händen des Reichstruchsessen Philipp I. von Falkenstein, denn im vorgenannten Jahr übergab Isengard, die Ehefrau des offensichtlich abwesenden Reichstruchsessen, König Konrad IV. anlässlich dessen Aufenthalt auf dem benachbarten Trifels neben den Reichsinsignien auch die Burg. Nach vorübergehendem Ausscheiden als Burgbesitzer – der Reichsministeriale Wilhelm von Wimpfen verfügte anschließend (spätestens seit dem Jahre 1251) als Burggraf auf dem Trifels bis Ende der staufischen Herrschaft über Anebos – gelang im Jahr 1266 dem vorgenannten Philipp in seiner Funktion als Reichskämmerer erneut der Zugriff auf Burg Anebos. Dabei wird erneut deutlich, dass die Burg Teil von Reichsbesitz war, den der Vorgenannte (widerrechtlich) unter seine Söhne Philipp II. und Werner aufteilte. Anebos fiel damals zusammen mit Burg Trifels in das Los Philipp II. Der Teilungsvertrag verpflichtete ihn zur baulichen Unterhaltung beider Burgen jährlich 25 Pfund Heller aufzubringen. Dies ist die letzte (bekannte) Schriftquelle – spätere Nennungen von Anebos sind lediglich topografische Bezeichnungen – in der Burg Anebos erwähnt wird. Eine Zerstörung oder Auflassung der Anlage ist nach Ausweis der neueren Grabungen und Baubefunde wohl Ende des 13., spätestens in den ersten Jahren des 14. Jahrhunderts anzunehmen.

Die Burgruine Anebos, die zusammen mit den umliegenden Forsten seit Beginn des 19. Jahrhunderts von der bayerischen, bzw. seit 1946 der rheinland-pfälzischen Forstverwaltung betreut wurde, gelangte 1963 in die Hand der Verwaltung der staatlichen Schlösser Rheinland-Pfalz, bzw. später der Generaldirektion “Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE)„.

Die Burgruine Anebos ist im nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Südliche Weinstraße wie folgt verzeichnet: “Burgruine Anebos nordwestlich des Ortes (Denkmalzone) verm. im 12. Jh. gegründet, nach der Mitte des 13. Jh. aufgegeben; auf dem mittleren der drei Annweiler Burggipfel, Aufgehendes nicht mehr erhalten; die Wände des Burgfelsens mit bemerkenswerten Bearbeitungsspuren„ (GDKE 2018, S. 66).

(Jürgen Keddigkeit, Bezirksverband Pfalz, 2018)