Nibelungenhalle in Königswinter

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Königswinter

Kreis(e): Rhein-Sieg-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 40′ 15,25″ N: 7° 12′ 14,68″ O 50,6709°N: 7,20408°O

Koordinate UTM 32.373.095,58 m: 5.614.767,76 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.585.162,41 m: 5.615.728,56 m

-

Eingang der Nibelungenhalle, Königswinter (2018).

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

Frontalansicht auf die Vorderseite der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

Straßenansicht auf die Nibelungenhalle in Königswinter (2018).

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

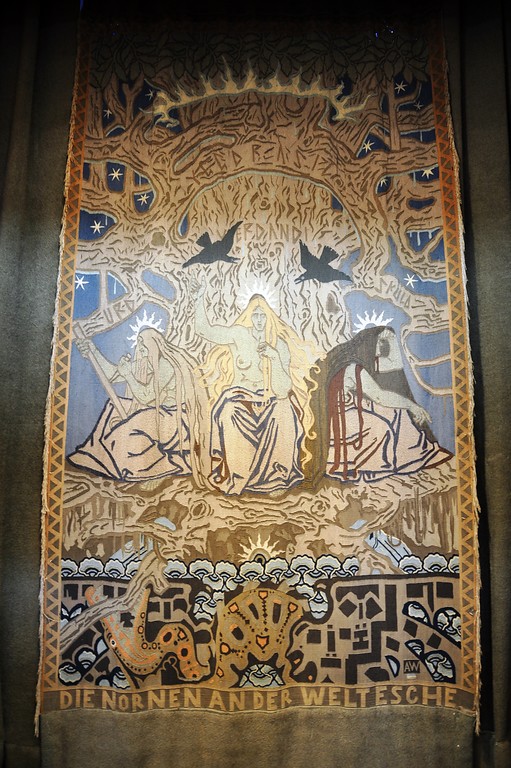

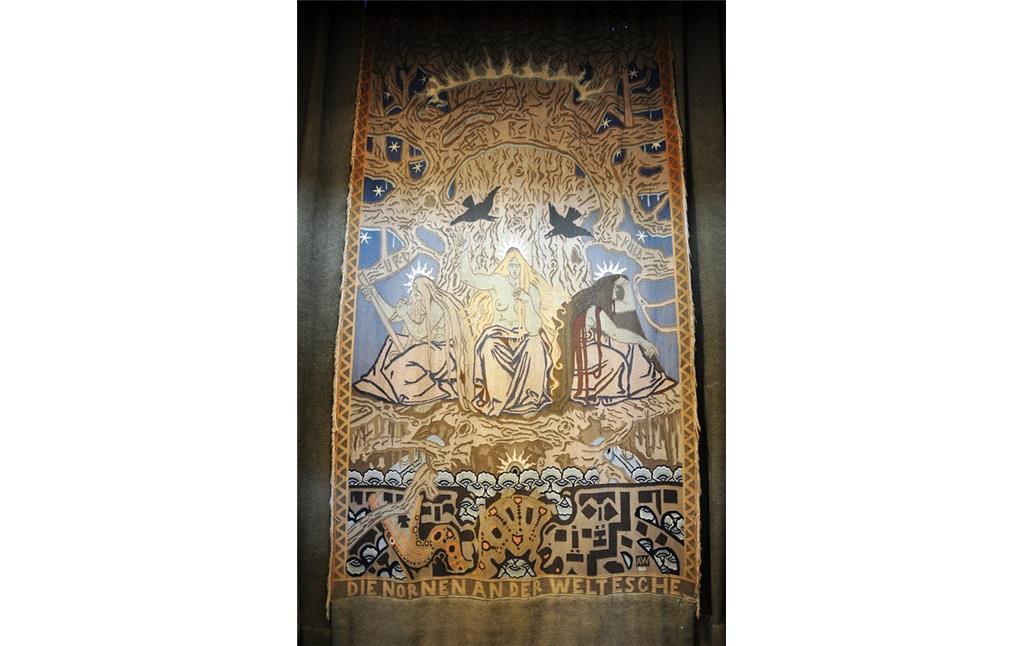

Wandteppich in der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

Innenansicht der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

Innenansicht der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

Innenansicht der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

Gewölbe der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

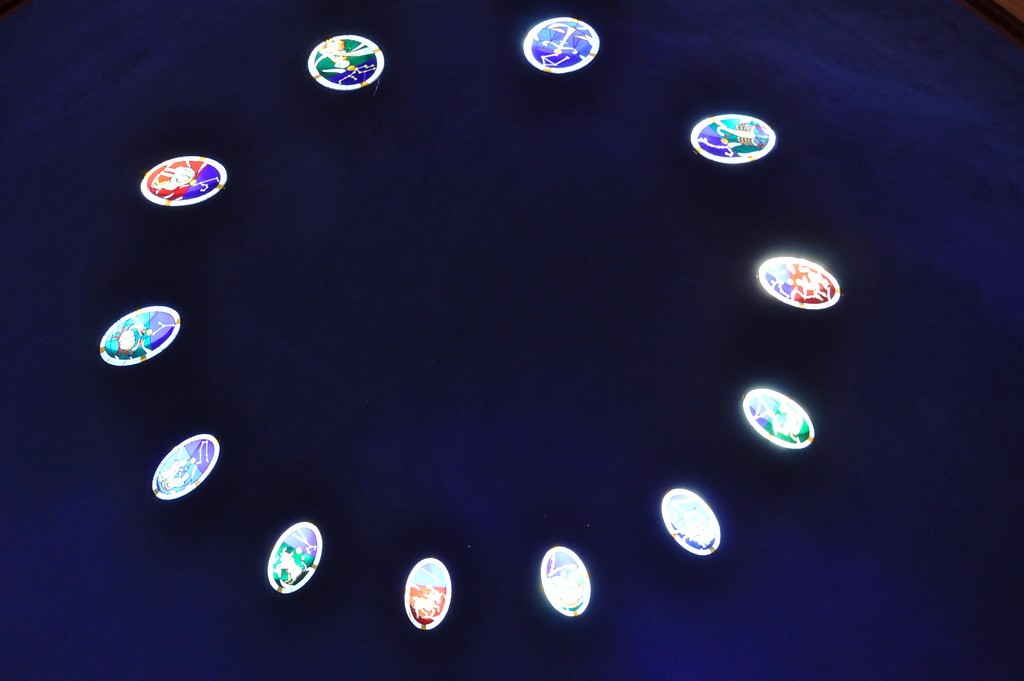

Kuppelfenster der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

Blick in die Apsis der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

-

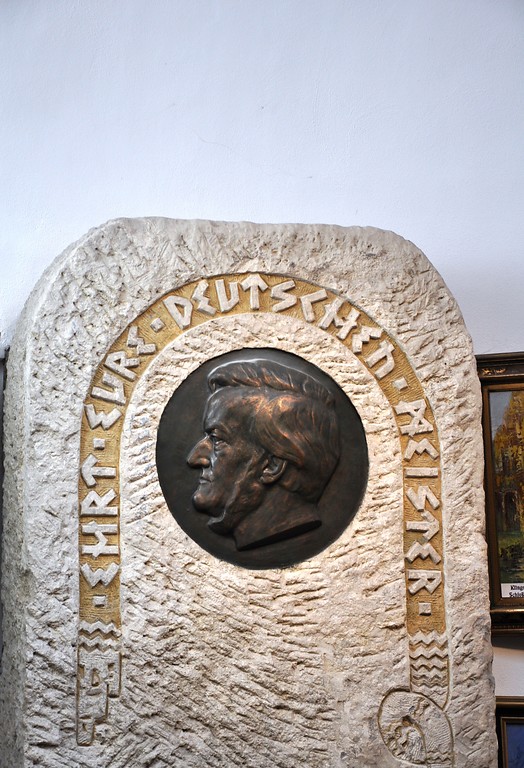

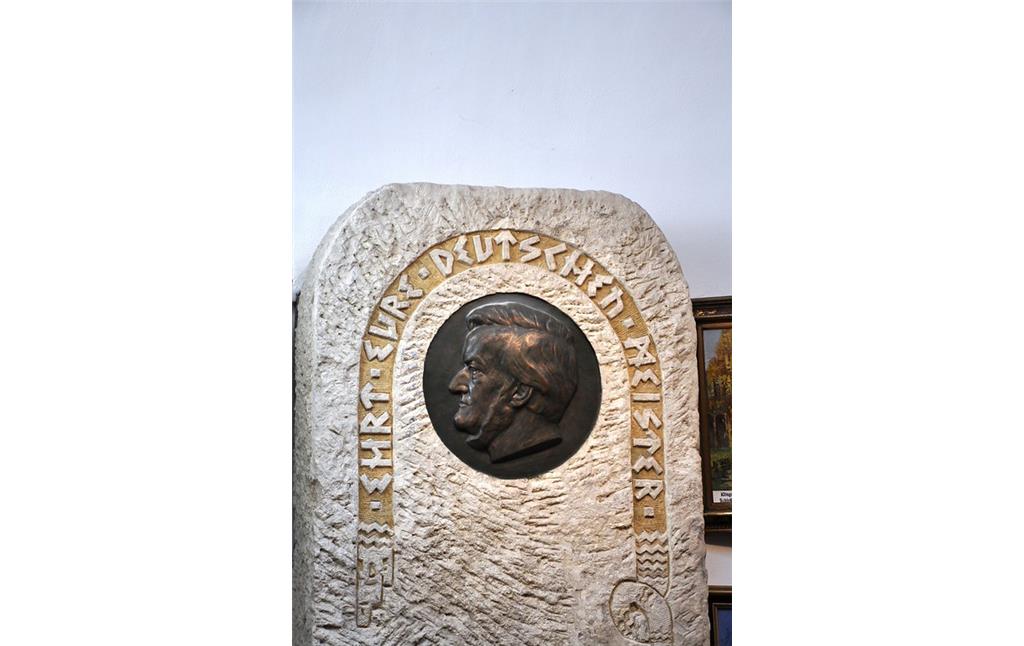

Eisenrelief von Richard Wagner in der Nibelungenhalle, Königswinter (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Franziska Ostfeld / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Franziska Ostfeld

- Medientyp:

- Bild

Oblgleich der deutsche Komponist schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts (13. Februar 1883) verstorben war, beeindruckte sein Oeuvre seinerzeit noch die Nachwelt. Die Nibelungenhalle aus Drachenfels-Trachyt mit einer hohen Kuppel aus Eisenbeton wurde zum Gedenken des wirkungsvollen Komponisten erbaut und am 28. Juni 1913 eingeweiht. Sie beherbergt zudem die Ausstellung des Gemäldezyklus „Ring des Nibelungen“ von Herrmann Hendrich. Die Nibelungenhalle ist dem endenden Jugendstil und dem Übergang zum Art Deco zuzuordnen (Schyma 1992, Hansen 2013). Sie liegt auf halber Strecke zum Drachenfels am ehemaligen Eseslweg, der heute den Namen der Drachenfelsstraße trägt. Dieser direkte Zugang zur Bergspitze wurde einst mithilfe von Eseln erklommen. Während vor allen Dingen Gaststätten am Weg liegen, hebt sich die Nibelungenhalle als zeitgenössische Kulturstätte des beginnenden 20. Jahrhundert in ihrer Funktionsweise hervor.

Außenarchitektur

Innenarchitektur

Bauliche Hintergründe

Geschichtliche Hintergründe

Außenarchitektur

Strebeartige Stützpfeiler mit stilisierten Kopfreliefs von Göttern und Helden ziehen sich um die komplette Rotunde. Während der Zentralbau nach Nordosten mit einer Apsis abschließt, befindet sich in der Achse in südwestlicher Richtung eine vorgezogene Eingangshalle mit tempelartiger Fassade. Der Eingang ist von zwei Stützpfeilern flankiert, die durch einen Segmentsturz unter anderem mit der Aufschrift „Nibelungenhalle“ in der Horizontalen miteinander verbunden werden (Schyma 1992, Hansen 2013). Die reich verzierte Eingangstür wird zu ihrer rechten und linken Seite von je einem Bruchsteinfeld mit darüber liegendem Oculus eingerahmt. Die zwei Oculi rahmen ihrerseits ein weiteres rechteckiges ornamentales Fenster ein, welches sich über dem Türsturz befindet (von Nahl 2007).

Innenarchitektur

Beim Eintritt in den Innenbereich befindet sich der oder die Besuchende in einer von einem Tonnengewölbe überspannten Vorhalle. Diese ist durch einen Bildteppich vom Inneren des Zentralbaus abgetrennt. Der im Jugendstil gehaltene Bildteppich von August Wilckens zeigt drei Frauen, die als Nornen bezeichnet werden und am Stamm der Weltesche sitzend ihre Schicksalsfäden spinnen (von Nahl 2007). Spätestens an dieser Stelle erkennt man den Fokus auf die stets präsente, nordische Weltauffasung, die dem Gesamtkunstwerk immanent ist (Hansen 2013). Das Innere der Rotunde ist durch das blau ausgemalte Kuppelinnere sowie durch die Abbildung einer nordischen Migardschlange über den Boden, die sich über die Form eines Hexagamms windet, dominiert (Hansen 2013). Weiterhin wird das Innere der Halle durch am Rand angeordnete massive Rundpfeiler umschlossen. Die somit räumlich voneinander abgetrennten Nischen beherbergen Gemälde, die jeweils eine der vier Opern Wagners aus dem Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ thematisieren. Die zwölf ovalen Fenster in der oberen Kuppelhälfte, die die zwölf Symbole des Tierkreises abbilden, verleihen der Nibelungenhalle einen weiteren besonderen Charakter. Die Außenfenster, die durch eine eigene Rahmung in die Außenkuppel eingelassen sind, haben keine Verbindung zu den Bleiglasfenstern in der Innenkuppel. Die fehlende gemeinsame Laibung beschreibt jedoch eine von vielen statischen Schwachstellen, die mit der Zeit auftauchten. In der sich im hinteren Teil der Halle befindenden Apsis steht ein halbrunder Weihstein, der mit dem Spruch „Ehrt Eure Deutschen Meister“ versehen ist. Die Architektur der Nibelungenhalle betont nicht zuletzt den nationaldeutschen Charakter jener Zeit (von Nahl 2007, Hansen 2013).

Bauliche Hintergründe

Hermann Hendrich war nicht nur schaffender Künstler der ausgestellten Werke, sondern auch Ideengeber und Bauherr dieses sechseckigen Zentralbaus in tempelartiger Bauweise (Schyma 1992, Hansen 2013, S. 5). 1912 erhält die Bauverwaltung Königswinter die Pläne der beiden Berliner Architekten Werner Berendt und Hans Meier, deren Realisierung am 07. Januar 1913 begonnen wurde. Der Bau sollte ursprünglich bis zum 22. Mai fertiggestellt werden (Hansen 2013). Trotz einer Vielzahl neu angewandter Bautechniken – hier ist die Kuppelkonstruktion aus Eisenbeton zu nennen – wurde angesichts der Höhe der Materialkosten eine besonders zügige Fertigstellung des Baus angestrebt. Daraus folgte die zunächst fehlende Eindeckung der Kuppel, woraus schließlich zahlreiche Schäden resultierten. Außerdem erlitt die Nibelungenhalle während des Zweiten Weltkrieges aufgrund von Gebäudespannungen und Erschütterungen weitere Schäden (Hansen 2013).

Geschichtliche Hintergründe

Anfang des 20. Jahrhunderts war das Praktizieren deutschnationalen Denkens nicht unüblich. Seinen Ursprung findet es besonders in Zeiten des Deutschen Kaiserreichs vor dem Ersten Weltkrieg. So wurden auch an anderen Orten Denkmäler zum Ruhm deutscher Personen errichtet. An dieser Stelle ist die deutschlandweite Errichtung von Bismarcktürmen zu nennen (von Nahl 2007, zum Beispiel Bismarckturm auf dem Kahlenberg). In einer Zeit spannungsgeladener Stimmungen, heranrückender Krisen, fortlaufender Kolonialisierung und der Ruhe vor der politischen Entladung, lag der Rückgriff auf Bewährtes und die Suche nach alten Geschichten nicht fern (Hansen 2013). Die Verherrlichung des Tonkünstlers Richard Wagner ist in die ebengenannte Euphorie einzuordnen.

Das architektonische Gesamtkunstwerk fand schließlich nach langer Überlegung auf halber Höhe des Drachenfels seinen Standort, welcher Anfang des 20. Jahrhunderts schon längst touristisch überprägt war (Hansen 2013, S. 6). Die Nibelungenhalle gehört zur Mythengeschichte des Drachenfels, der seit dem Mittelalter mit der Sage um Siegfried verknüpft ist (Hansen 2013). Mit der Frage, wo die Sage gespielt haben könnte, suchen mehrere Nachdichtungen des Hochmittelalters im Siebengebirge das Land der Nibelungen. Dabei war es Karl Joseph Simrock aus Bonn, der den Sagendrachen ausdrücklich in Bonn verortete. Schließlich zeigte 1176 das Wappen des Drachenfelser Burgvoigts Ritter Godart einen silbernen Drachen auf rotem Grund. Und auch das Bonner Stadtwappen ist dem Wappen des Dietrichs der Thidrekssaga mit einem goldenen Löwen auf rotem Grund ähnlich (Hansen 2013). Hier im Siebengebirge soll nach der Sage Siegfried den Drachen besiegt haben, was den inhaltlichen Gehalt der Nibelungenhalle räumlich unterstreicht. Die Nibelungenhalle trägt somit maßgebend zur Reproduktion der Rheinromantik am Siebengebirge bei.

Zum 50. Todestag Richard Wagners wurde eine Drachenhöhle auf der Ostseite der Nibelungenhalle angelegt, welche einen Steindrachen von Franz Josef Krings beherbergt (Hansen 2013). Seit 1958 kann man neben der Ausstellung Hermann Hendrichs zudem den dazu angelegten Reptilienzoo besichtigen.

Hinweise

Die Nibelungenhalle in Königswinter ist ein eingetragenes Baudenkmal der Stadt Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis (Nummer A63, Denkmalliste Königswinter) und wertgebendes Merkmal des historischen Kulturlandschaftsbereiches Siebengebirge (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 446).

(Franziska Ostfeld, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2018)

Internet

nibelungenhalle.de: Drachenwelt Königswinter, Informationen für Besucher (abgerufen 19.03.2019)

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Mythos Rhein (abgerufen 19.03.2019)

Literatur

- Hansen, Wilhelm (2013)

- 100 Jahre Nibelungenhalle Königswinter. 1913-2003. Königswinter.

- Schyma, Angelika / Landschaftsverband Rheinland. Rheinisches Amt für Denkmalpflege (Hrsg.) (1992)

- Stadt Königswinter. (Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Denkmäler im Rheinland, 23.5.) Köln.

- von Nahl, Rudolf (2007)

- Die Nibelungenhalle am Drachenfels. (STEKO-Kunstführer No. 24.) Dössel.

Nibelungenhalle in Königswinter

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Drachenfelsstraße 107

- Ort

- 53639 Königswinter

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1913

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Franziska Ostfeld (2018): „Nibelungenhalle in Königswinter”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-283400 (Abgerufen: 17. Februar 2026)