Denn hier entstand nun der in seinem Umfang gegenüber dem mittelalterlichen Stadtareal fünfmal größere Hofhaltungsbereich. Kirchheimbolanden wurde damit zu einer „Kleinen Residenz“. In Kirchheimbolanden wird damit die höfische Kultur in einer der im 18. Jahrhundert in Deutschland rund 800 Residenzstädten (nach-)erlebbar. Schloss und Schlossgarten sowie Terrassengarten Ensemble Kirchheimbolanden erzählen vom höfischen Lebensgefühl zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Graf Johann Ernst zu Nassau-Weilburg wollte damals im linksrheinischen Teil seines Territoriums seine Nebenresidenz errichten lassen. Er beauftragte den nassau-weilburgischen Hofbaumeister Julius Ludwig Rothweil mit der Planung und dem Bau. Fertiggestellt wurde das Schloss jedoch unter Johann Ernsts Sohn Carl August durch den Architekten Guillaume d'Hauberat. Das Residenzschloss prägt das Zentrum des Residenz-Städtchens bis heute.

Geschichte

Bau- und Geländebeschreibung

Französische Architekturmode

Nutzungen

Lage und Erreichbarkeit

Kulturdenkmal

Internet

Geschichte

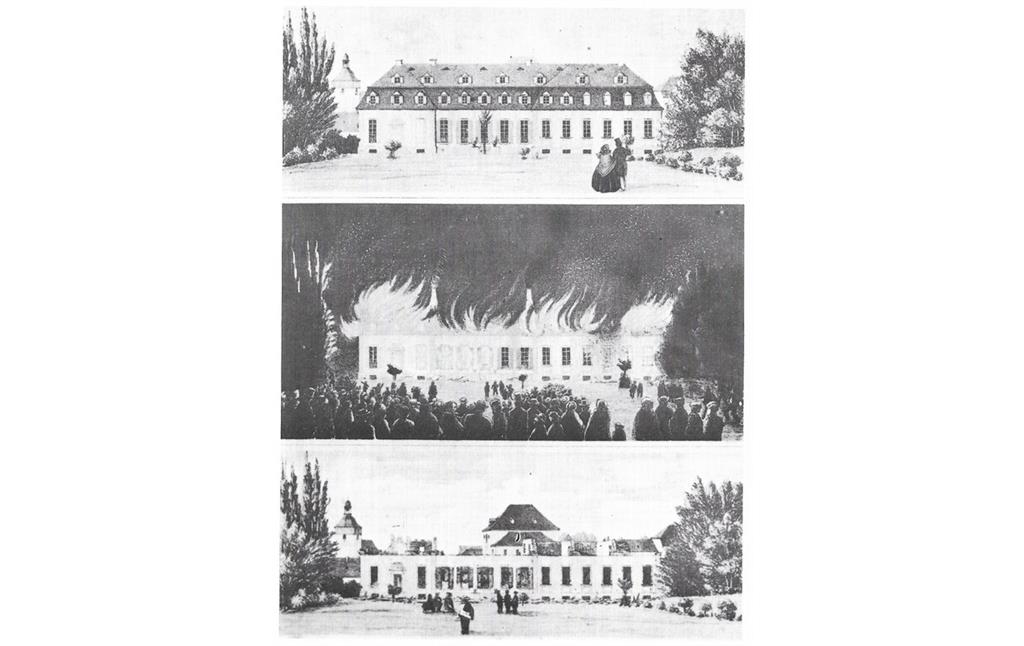

Von 1602 bis 1618 wurde bereits ein Schloss (das so genannte „alte Schloss“) außerhalb der eigentlichen Stadtmauern von den Grafen von Nassau-Weilburg errichtet, die ihre ständige Residenz in Weilburg an der Lahn hatten. Geplant war in Kirchheimbolanden eine dreiflügelige Schlossanlage mit zur Stadt hin offenem Ehrenhof. Realisiert wurde 1706/09 aber lediglich der 55 lange östliche (rechte) Seitenflügel und der östliche (rechte) Teil des Mittelflügels. Dass dieser unter Graf Johann Ernst von Nassau-Weilburg (reg. 1675-1719) erfolgte Bau dann aber nicht weitergeführt wurde, mag vor allem durch die überaus kostenträchtige barocke Erweiterung der Weilburger Schlossanlage bedingt gewesen sein. Der Kirchheimbolander Schlossbau blieb deshalb zunächst ein Torso. Erst Graf (ab 1737 Fürst) Carl August (reg. 1719-53) ließ das von seinem Vater begonnene Bauwerk vom Architekten Guillaume d'Hauberat zur Dreiflügelanlage zwischen 1738 und 1740 fertigstellen.

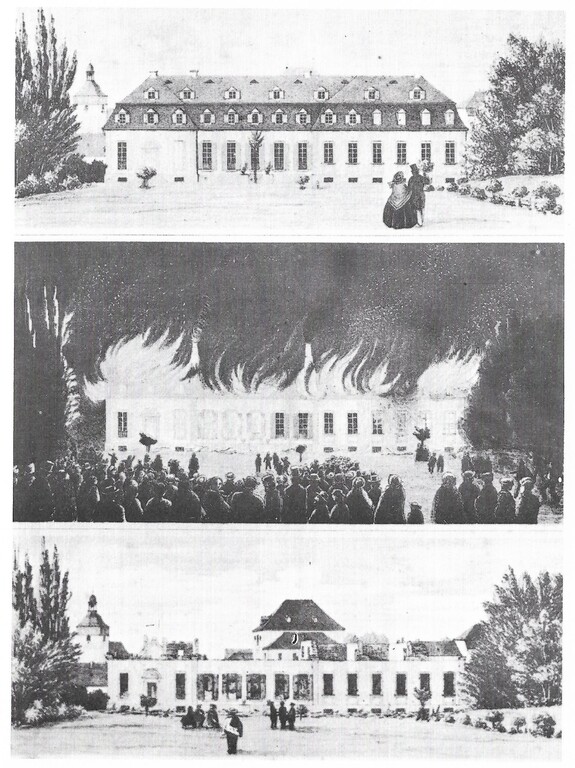

Schon 1792 ging das Schloss dann in Flammen auf. Es war für die französischen Revolutionstruppen Sinnbild der alten monarchischen Ordnung. Die Stele des Mozartbrunnens in der Vorstadt erinnert daran. Original ist von der barocken Schlossanlage aber nur das Erdgeschoss des Ostflügels. Es war deshalb eine glückliche Fügung, dass 1994/95 Überkommenes (der 1807, 1861/62 und 1910 mehrfach umgebaute Ostflügel) mit Neuem (Mittel- und Westflügel) verbunden werden konnte und so eine Vorstellung vom Umfang der barocken Schlossanlage möglich wurde.

Bau- und Geländebeschreibung

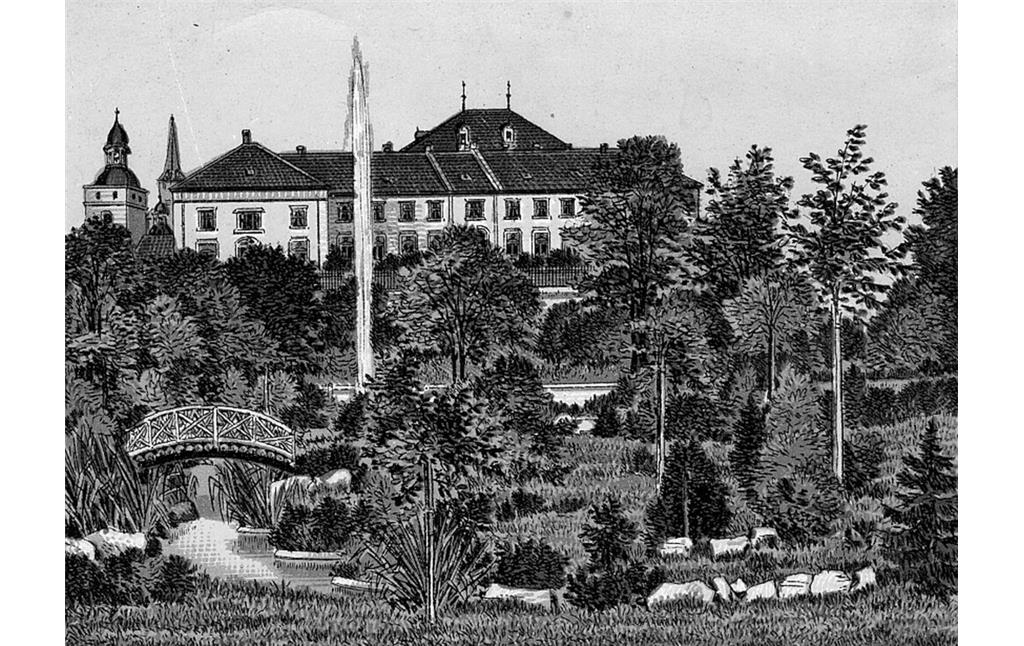

Das Schloss lag am Fuße einer Anhöhe in der Nähe der Stadtmitte. Es war nach Süden hin ausgerichtet und eine schöne Parkanlage, die heute noch existiert, schloss sich an. Die dreiflügelige Anlage in Form eines Hufeisens wurde durch zwei Wachpavillons und ein schmiedeeisernes Tor geschützt. In der Mitte lag ein freier Platz, der Ehrenhof. Die Fassade wurde durch große, vielfach unterteilte Fenster unterbrochen. Obenauf lag das Masardendach (Dachflächen sind im unteren Bereich abgeknickt) mit zahlreichen Giebelfenstern. Der barocke Gesamteindruck wurde durch schmiedeeiserne Tore, Schmuckurnen auf den Pfeilern und Mauern geprägt. Die ehemlaige Kutschenremise lag direkt gegenüber, in der sich heute die Stadtbibliothek befindet und noch deutlich an den erhaltenen Rundbögen zu erkennen ist.

In der heutigen Amtsstraße, die am Schloss vorbeiführt, sind die stattlichen Kavaliershäuser aus dem 18. Jahrhundert für Beamte bei Hofe heute noch zu finden. Die Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee begleitet südlich das Schloss und den Schlossgarten. Es entsteht ein vornehmer Eindruck durch die Linden und die hohe Schlossgartenmauer auf der einen Seite und die Orangerie auf der anderen Seite, welche ehemals zum herrschaftlichen Gartenbereich gehörte. Sie zeigt auf der Südseite eine charakteristisch gewölbte Hausfront. Auf der Westseite des Schlosses liegen die beiden bereits erwähnten Kirchen aus der Fürstenzeit.

Französische Architekturmode

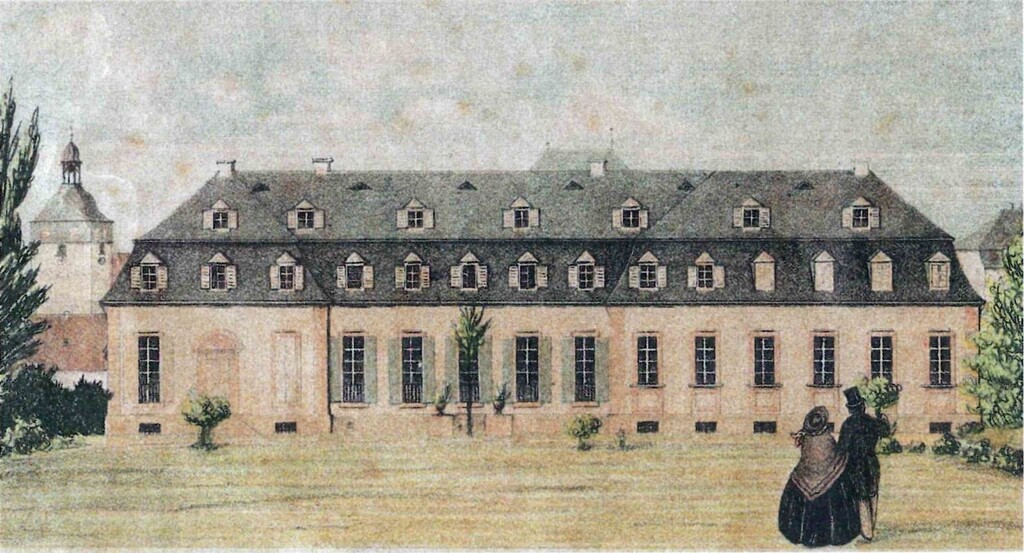

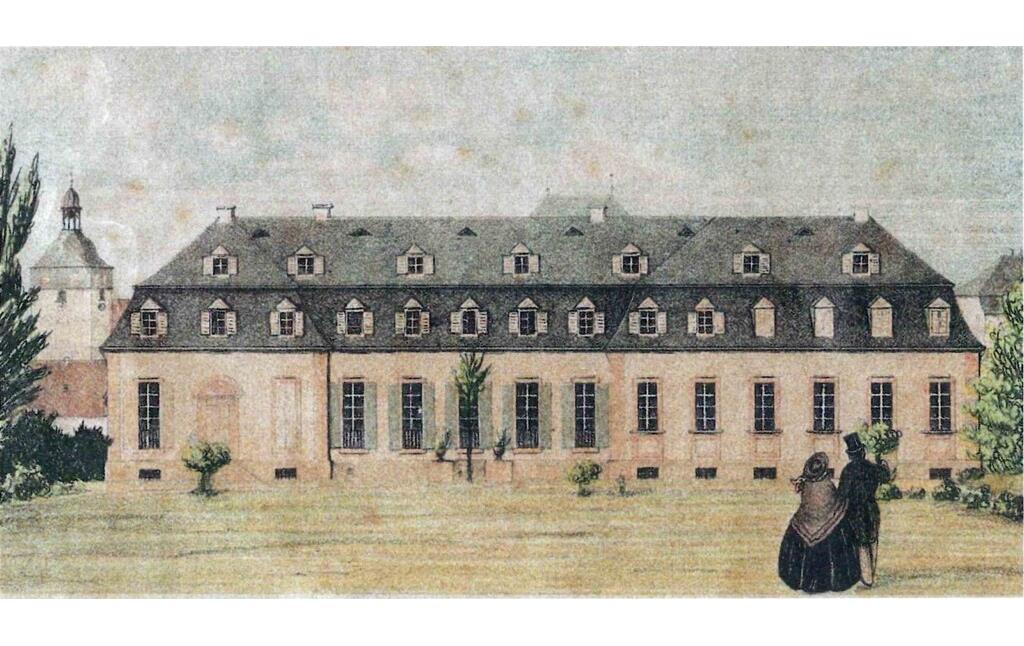

Eine vor 1861 entstandene Lithografie des Kirchheimbolander Schlossgartenflügels zeigt die architektonische Formgliederung des nassau-weilburgischen Hofbaumeisters Julius Ludwig Rothweil. Dominant treten dabei die hohen Fenster des Erdgeschosses hervor, das auf einem Kellergeschoss aufsitzt. Bekrönt wird der Bau von einem zweigeschossigen Mansardendach. Nach einem Brand von 1861 ist dieses architektonische Gefüge allerdings überprägt. Das erste Mansardendachgeschoss wird nun in ein reguläres Obergeschoss umgewandelt und darüber im Stil des 19. Jahrhunderts ein Walmdach gesetzt. Damit vermittelt der heutige Schlossbau in seiner Gartenfront nur noch ein teilweises Bild der ursprünglichen Planung und Bauausführung. In der Lithografie werden aber die entscheidenden kunstgeschichtlichen Bezüge der Architekten zum Versailler Schlossbaustil des späten 17. Jahrhunderts offensichtlich, deren richtungsweisende Ausprägung durch Jules Hardouin-Mansart (1646-1708) erfolgte. Als Vorbild für Kirchheimbolanden ist dabei besonders an Glagny zu denken, dass im Versailler Gesamtareal für die Marquise de Montespan errichtete Schloss. Da der „französische Geschmack“ für Rothweil und d'Hauberat von Anfang an stilbildend war, realisierten sie in Kirchheimbolanden zugleich ein Frühwerk dieser Mode auf deutschem Boden. Rothweil hatte in seinen Plänen Bauideen aufgegriffen, die er 1700/02 erstmals in Schloss Philippsruhe in (Hanau-) Kesselstadt am Main verwirklicht hatte. Hier sind in den Flügelbauten Elemente aus Glagny (Einstöckigkeit, Mansardendach) für das Kirchheimbolander Schlossprojekt vorgebildet, das damit nicht nur eine Station in der architektonischen Entwicklung Rothweils, sondern auch im Transfer der „französischen Mode“ nach Deutschland eine Zwischenetappe repräsentiert.

Nutzungen

Original ist von der barocken Schlossanlage aber nur das Erdgeschoss des Ostflügels. Es war deshalb eine glückliche Fügung, dass 1994/95 Überkommenes (der 1807, 1861/62 und 1910 mehrfach umgebaute Ostflügel) mit Neuem (Mittel- und Westflügel) verbunden werden konnte und so eine Vorstellung vom Umfang der barocken Schlossanlage möglich wurde. Auf diese Weise sind die Konturen des alten Schlosses als dreiflüglige Anlage wieder auferstanden. Zur Eröffnung würdigte der damalige Staatssekretär Klaus Jensen die „Seniorenresidenz Schloss Kirchheimbolanden“ als außergewöhnliches Projekt in seiner Verbindung von historischer Substanz und moderner Zielsetzung. Man kann nur hoffen, dass die heutige Substanz nicht wieder von Kriegen und Unglücksfällen heimgesucht wird und dass die neue Residenz sich in ihrer Bestimmung als Seniorenstätte glücklich entwickelt.

Lage und Erreichbarkeit

Das Barocke Residenz Schloss liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur protestantischen Paulskirche mit der Mozartorgel in Kirchheimbolanden. Kirchheimbolanden befindet sich westlich der Autobahn 63, welche Kaiserslautern mit Mainz verbindet und ist somit ideal mit dem PKW erreichbar. Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Der Bahnhof liegt ebenfalls in fußläufiger Erreichbarkeit.

Kulturdenkmal

Das Residenzschloss in Kirchheimbolanden wird als Denkmalzone im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Donnersbergkreis geführt (Stand 2018). Der Eintrag lautet:

„Schloss (Denkmalzone), Ostflügel der 1861 niedergebrannten Dreiflügelanlage, 1738-40, Arch. Guillaume d’Hauberat: stattlicher Mansardwalmdachbau (1862 aufgestockt), ehem. Ehrenhofportal sowie Hauptgartenportal, ehem. Kutschenremise mit Schlosstor, im Kern wohl 1738; ehem. Ballhaus (Neumayerstraße 16-20): repräsentativer spätbarocker Walmdachbau, 1752/53, Arch. Sigmund Jacob Haeckher, Weilburg, spätklassizistischer Giebelrisalit um 1890; ehem. Schlossgarten: spätbarocke Anlage, 1746-57 von Hof- und Lustgärtner L. W. Koellner, Umgestaltung in Englischen Landschaftsgarten wohl 1770er Jahre von Hofgärtner J. W. Hilcke, erneute Veränderung ab 1807, im Küchengarten Orangerie, bez. 1776; in den ehem. Kappesgärten sog. Teehäuschen (Gartenstraße o. Nr.).“

(Sonja Kasprick, Zukunftsregion Westpfalz, 2018; Sören-Peter Dall, Kirchheimbolanden, 2023)

Internet

visit-kirchheimbolanden.de: Residenzschloss (abgerufen 16.10.2023)

de.wikipedia.org: Schloss Kirchheimbolanden (abgerufen 16.10.2023)

www.deutsche-biographie.de: Karl August von Nassau-Weilburg (abgerufen 13.09.2023)

www.deutsche-biographie.de: Rothweil, Ludwig Julius (abgerufen 13.09.2023)

www.deutsche-biographie.de: Johann Ernst von Nassau-Weilburg (abgerufen 13.09.2023)