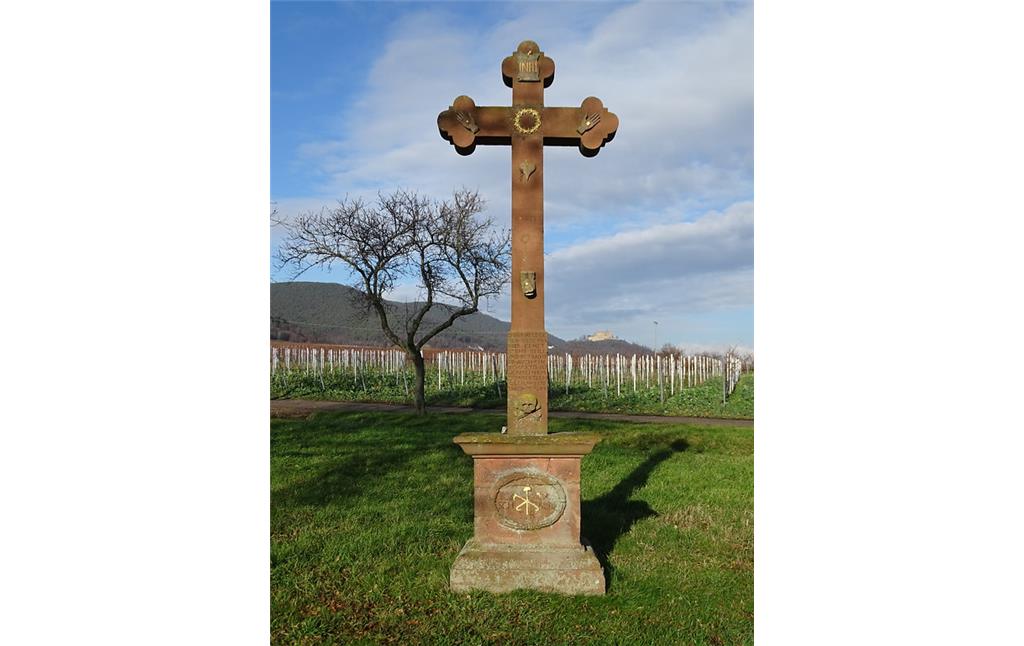

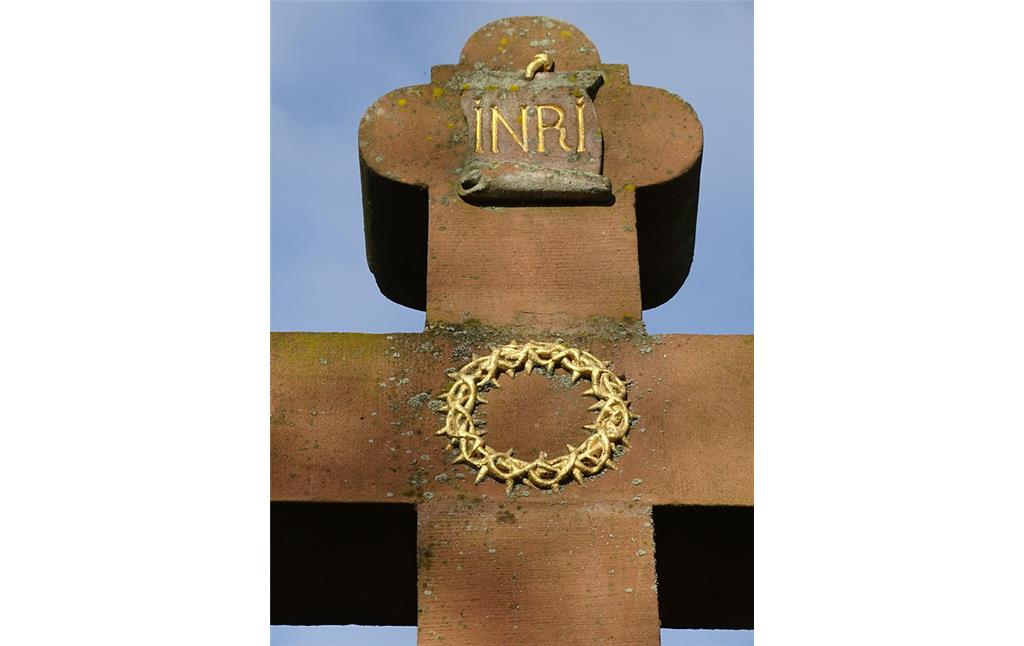

Am Querbalken rechts und links sind die Hände von Jesus angenagelt (Zwei Wunden). Mittig befindet sich eine vergoldete Dornenkrone. Am Schaft ist ein durchstochenes Herz angebracht (Dritte Wunde). Darunter befinden sich zwei mit einem Nagel versehene übereinandergelegte Füße (4. und 5. Wunde). Die Hände, das Herz und die Füße sind blutend dargestellt.

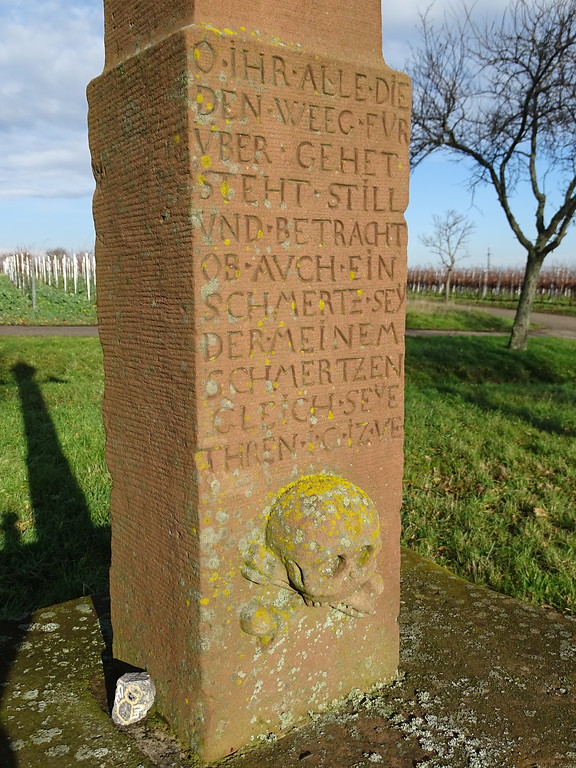

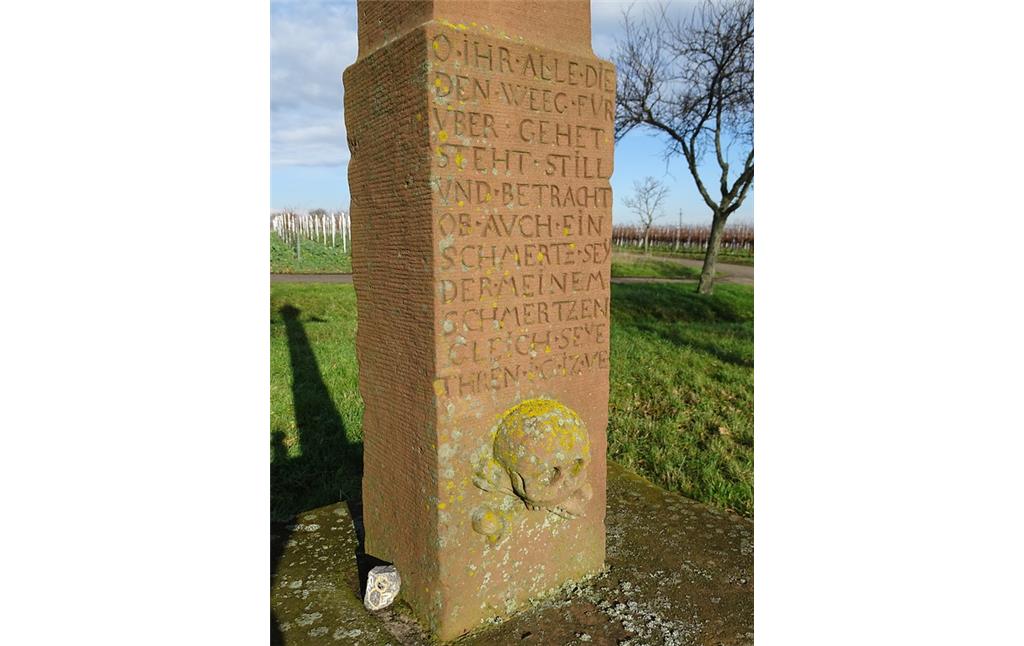

Der verdickte Teil des Kreuzstammes (Schaft) ist mit einer Inschrift versehen:

O IHR ALLE DIE / DEN WEEG FÜR / ÜBER GEHET / STEHT STILL / UND BETRACHT /

OB AUCH EIN / SCHMERTZ SEY / DER MEINEM / SCHMERTZEN / GLEICH SEYE

THREN.I.C.IZ.VE.

OB AUCH EIN / SCHMERTZ SEY / DER MEINEM / SCHMERTZEN / GLEICH SEYE

THREN.I.C.IZ.VE.

Der Text der Inschrift entstammt dem Buch „Klagelieder“ und gibt den Vers 12 im Kapitel 1 wieder. Der gesamte Text lautet: „Ihr alle, die ihr des Weges zieht, schaut doch und seht, ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz, den man mir angetan, mit dem der Herr mich geschlagen hat am Tag seines glühenden Zornes.“ Die gleiche Inschrift findet sich im Landkreis Südliche Weinstraße zwölf Mal an Steinkreuzen; u.a. am Flurkreuz in der Bahnhofstraße in Maikammer, an der katholischen Kirche St. Jakobus in Hambach (Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße) und an einem Flurkreuz im Bienwald. (Wittmer 2000, S. 142 und Hinweise von Wild, R. 2019).

Darunter befindet sich zum Zeichen der Vergänglichkeit ein Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen.

Am barocken Tischsockel (das Kreuz stammt aus späterer Zeit) wurde der Name des Stifters, versehen mit einem ovalen Steinkranz (Kartusche), verewigt. Der Sockel ist nicht aus einem Stück Stein gefertigt, sondern besteht aus drei in der Mitte ausgehöhlten übereinanderliegenden 30 cm hohen Platten. In eine Aussparung ist das Kreuz eingelassen. Während „der französischen Schreckensherrschaft“ (Wittmer 2000) 1793/94 wurde der Corpus Christi im sogenannten Plünderwinter wahrscheinlich von Jakobinern zerschlagen. Das stark beschädigte Kreuz wurde erst bei seiner Wiedererrichtung zum Fünfwundenkreuz (Arnold 1996). Der Sockel stammt vom aus dem Elsass stammenden Künstler Jakob Weber (Wittmer 2000, S. 142). Jacob Weber stammte aus Weißenburg (vor 1690 13. August 1743), lebte in Herxheim bei Landau und verstarb in Weißenburg als „civis et sculptor“, also Bürger und Bildhauer (Arnold 1996, S. 6).

Seine Errichtung verdankt das Kreuz der Verehrung der fünf Wunden Christi. Diese Betrachtung der Leiden Jesu sollte vor Hunger, Pest, Seuchen und Unwetter schützen. Es ist ein besonderes Flurdenkmal. Denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden derartige Darstellungen der Leiden Christi verboten (Ziegler 1984).

Fünf Wunden Christi

„Der Ursprung dieses merkwürdigen Andachtsmales liegt in der Verehrung der fünf Wunden, die, wie der Kreuzweg, eine von den Franziskanern gepflegte Leidensbetrachtung darstellt. Seine Verbreitung fand dieser Kult im 16. Jahrhundert. Damals entstanden überall Fünf-Wunden-Bruderschaften“ (Weinmann 1975, S. 64). Verehrt wurden die Sinnbilder des „Erlösungstodes Christi“ als Helfer in Notzeiten, wie Hunger, Seuchen, Unwetter und Feuersnot.

Erste Fünfwundenkreuze entstanden in der Pfalz im 18. Jahrhundert. Die Mehrzahl dieses Typus‘ taucht im 19. Jahrhundert auf. Das Werk in Maikammer zählt somit zu den älteren Kultmalen dieser Art.

Ein Korpus Christi ist künstlerisch anspruchsvoll und kostspielig. Die einfach herzustellende Darstellung der fünf Wunden wird deshalb mit dem „Unvermögen“ ländlicher Steinmetze erklärt. Auch ist die Annahme verbreitet, die Stifter hätten nicht ausreichend Mittel zur Verfügung, um einen aufwendigen Korpus gestalten zu lassen (Weinmann 1975, S. 64). Das Kreuz in Maikammer zählt nicht nur wegen des barocken Tisches zu den künstlerisch wertvollen Vertretern der heimischen Volkskunst.

Standort

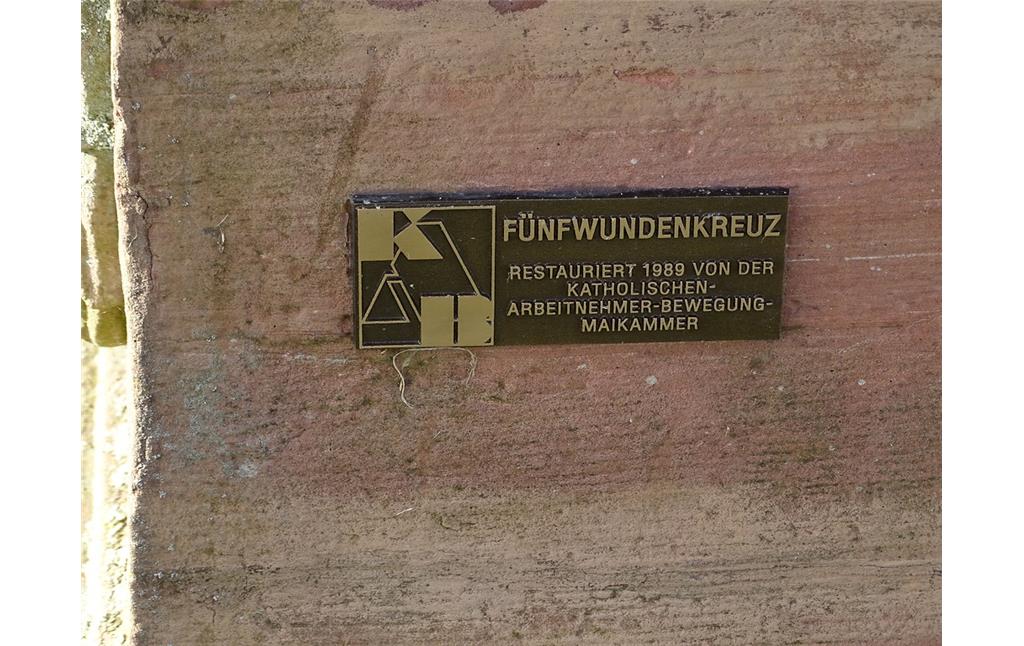

Der aktuelle Standort des Kreuzes ist nicht der ursprüngliche Standort. In der Parzellenkarte von 1821 von Maikammer ist an dieser Stelle und der direkten Umgebung kein Kreuz markiert. Alle anderen Feldkreuze von Maikammer sind dagegen verortet (Wittmer 2000). Im Jahr 1989 wurde das Kreuz durch die Katholische-Arbeiterbewegung-Maikammer (KAB) restauriert und auf seinen jetzigen Standort, eine Grünfläche direkt an der Straße zwischen Maikammer und St. Martin, versetzt.

Auf dem Ackerbrückenweg

Der Flurname auf dem Ackerbrückenweg leitet sich wie folgt ab: „Gewaltige Wassermassen flossen ab und an vom Berg herunter und rissen Gräben auf“. Diese Ereignisse erforderten eine kleine Brücke, um in das umliegende Ackerfeld zu kommen (Wittmer 2000, S. 142).

Kulturdenkmal

Im nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Landkreis Südliche Weinstraße ist das Flurkreuz wie folgt verzeichnet: „Sankt Martin Wegekreuz östlich des Ortes, an der K 32 barockes Kreuz auf Tischsockel, Fünfwundentypus, bez. 1733“.

(Matthias C.S. Dreyer, Club Sellemols (Historienfreunde Maikammer-Alsterweiler), 2019)