Jüdisches Reform-Realgymnasium Jawne

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 56′ 22,57″ N: 6° 56′ 43,26″ O 50,9396°N: 6,94535°O

Koordinate UTM 32.355.645,26 m: 5.645.118,84 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.566.490,34 m: 5.645.353,53 m

-

Blick aus südöstlicher Richtung auf den Erich-Klibansky-Platz in Köln-Altstadt-Nord (2008), früherer Standort des jüdischen Reform-Realgymnasium Jawne.

- Copyright-Hinweis:

- Spekking, Raimond / CC-BY-SA-3.0

- Fotograf/Urheber:

- Raimond Spekking

- Medientyp:

- Bild

-

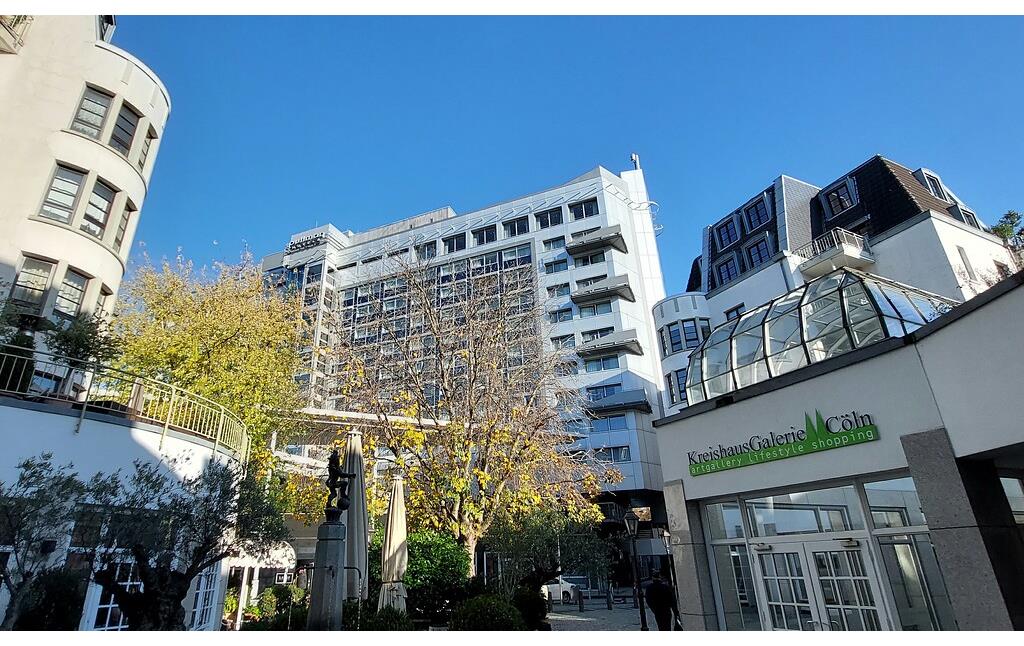

Blick vom Erich-Klibansky-Platz in Köln-Altstadt-Nord in Richtung des Hotel Pullmann und der "KreishausGalerie Cöln", im Vordergrund das Denkmal "Kindergedenkstätte Löwenbrunnen" am Lern- und Gedenkort Jawne (2021).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / Landschaftsverband Rheinland CC-BY

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Straßen- und Informationsschild zum Erich-Klibansky-Platz und zur Mahn- und Gedenkstätte Löwenbrunnen am Lern- und Gedenkort Jawne in Köln-Altstadt-Nord (2021).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / Landschaftsverband Rheinland CC-BY

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

Der Ort und seine Geschichte

Der Name Jawne hat eine programmatische Bedeutung. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. gründete der im ersten Jahrhundert lebende jüdische Gelehrte Jochanan ben Zakkai (auch: Johanan bzw. Yohanan ben Sakkai) mit einem Lehrhaus in der Stadt Jawne südlich des heutigen Tel Aviv die Geburtsstätte des rabbinischen Judentums.

Im Kölner Gebäudekomplex an der St.-Apern-Straße weihte die jüdisch-orthodoxe Religionsgesellschaft Adass Jeschurun (Gemeinde Israels) 1884 eine Synagoge ein. In einem neuen Gebäude nebenan befand sich das 1867 gegründete private jüdische Lehrerseminar, welches Schüler aus ganz Deutschland, Osteuropa und sogar Palästina hatte. Im Jahr 1907 wurde dem Lehrerseminar als „Übungsschule“ die Volksschule „Moriah“ angegliedert.

1908 konstituierte sich die Adass Jeschurun als eigenständige Gemeinde, die ab 1910 auch den jüdischen Friedhof in Lindenthal-Deckstein unterhielt.

Die Jawne gehörte seit seiner Gründung 1919 zu dem Gemeinde- und Schulzentrum. Das erste jüdische Gymnasium im Rheinland bezog seine Räume im umgebauten Gebäude des Lehrerseminars, mit dem es, wie auch mit der Moriah, eng kooperierte. Seit Ende der 1920er Jahre beteiligte sich auch die „Großgemeinde“, die religiös orthodoxe, konservative und liberale Mitglieder in sich vereinte, an der Finanzierung und Verwaltung der Schule. Ab 1933 besuchten immer mehr Schülerinnen und Schüler aus religiös und weltanschaulich unterschiedlich geprägten Familien den Unterricht.

Zeittafel zur Geschichte der Jawne (aus Lern- und Gedenkort Jawne 2007)

1919: Auf Initiative der orthodoxen Kölner Rabbiner Dr. Emanuel Carlebach und Dr. Benedikt Wolf wird die Jawne, das erste jüdische Gymnasium im Rheinland, gegründet.

1929: Am 1. April übernimmt Dr. Erich Klibansky die Leitung der Jawne, die in diesem Jahr die ersten Oberstufenklassen bekommt. Sie trägt nun die Bezeichnung „Privates jüdisches Reformrealgymnasium mit Realschule für Knaben und Mädchen“ und hat in diesem Jahr 149 Schülerinnen und Schüler.

1932: Inzwischen hat die Jawne 224 Schülerinnen und Schüler. Die ersten machen in diesem Jahr ihr Abitur.

1933: Wenige Wochen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird am 25. April das „Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen“ erlassen, das die Neuaufnahmen jüdischer Schüler und Studenten an Schulen und Hochschulen auf 1,5 Prozent begrenzt.

1935: Infolge eines Erlasses des Reichserziehungsministers vom 10. September zur „Rassentrennung auf den öffentlichen Schulen“ werden auch in Köln immer mehr jüdische Schüler und Schülerinnen gezwungen, ihre Schulen zu verlassen. Viele wechseln an die Jawne. Da sich auch immer mehr Familien zur Auswanderung entschließen, herrscht große Fluktuation in den Klassen. Zunehmend besuchen auch Kinder aus Bonn, Wuppertal, Düsseldorf oder dem Ruhrgebiet die Jawne.

1937: Mit 423 Schülerinnen und Schülern erreicht die Schule in diesem Jahr ihren Höchststand. Eine neue englischsprachige Abschlussklasse soll auf die Aufnahmeprüfung an britischen Universitäten vorbereiten.

1938: In den Pogromen vom 9. und 10. November werden auch die Gebäude an der St.-Apern-Straße 29-31 verwüstet. Unter den etwa 800 jüdischen Männern, die in Köln von der Gestapo verhaftet und in das Konzentrationslager Dachau verschleppt werden, sind auch Lehrer der Jawne. Mit einem Erlass vom 15. November werden alle jüdischen Kinder, die noch in öffentliche Schulen gehen, von den Anstalten verwiesen. Die Abiturzeugnisse jüdischer höherer Schulen werden nur noch im Ausland anerkannt.

1939: Ende März besuchen noch 163 Kinder und Jugendliche die Jawne. Zwischen Januar und Juli können Schätzungen zufolge circa 130 Schüler und Schülerinnen nach England ausreisen. Im Oktober muss auch die frühere städtische jüdische Volksschule Lützowstraße, die zuletzt in der Löwengasse untergebracht war, in das Schulgebäude an der St.-Apern-Straße umziehen.

1941: Die Jawne als „Höhere Schule“ wird geschlossen. Für eine kurze Zeit werden die Schülerinnen und Schüler noch in die jüdische Volksschule übernommen, dann wird der Schulbetrieb ganz eingestellt. Im Herbst beginnen auch für die Kölner Juden die Deportationen – das letzte Stadium der Verfolgung; eine Flucht ist nicht mehr möglich.

1942: Ein Erlass des Reichserziehungsministers vom 30. Juni verbietet jeden weiteren Unterricht für jüdische Schüler. Wie alle anderen jüdischen Schulen wird die Jawne zum 1. Juli endgültig geschlossen.

Das Ende der Jawne

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Chancen zur Flucht aus Nazideutschland immer geringer. Der Schulbetrieb wurde noch während des ganzen Jahres 1940 unter immer schwierigeren Bedingungen aufrecht erhalten. Im Herbst 1941 begannen auch aus Köln die Deportationen – das letzte Stadium der Verfolgung.

Zum 1. Juli 1942 wurde die Jawne wie alle anderen jüdischen Schulen endgültig für geschlossen erklärt. Am 20. Juli 1942 verließ ein Deportationszug der Reichsbahn mit 1.163 jüdischen Menschen aus Köln und Umgebung den Bahnhof Deutz-Tief. Darunter waren 315 Kinder und Jugendliche, so die Kinder aus den früheren Heimen Lützowstraße und Aachener Straße, die einen Monat zuvor in die Gebäude an der St.-Apern-Straße eingewiesen worden waren.

Auch Erich Klibansky (*1900) und seine Frau Meta mit ihren drei Söhnen waren in diesem Zug. Vier Tage später wurden sie alle in der Nähe von Minsk ermordet. Im Mai 1943 erwarb die Stadt Köln das Schulgebäude der Jawne, das von der benachbarten Königin-Luise-Schule genutzt wurde, bis es schon Ende Juni 1943 bei einem Bombenangriff zerstört wurde.

Seit 2005 befindet sich im Bereich des früheren Schulhofs der Jawne der Lern- und Gedenkort Jawne mit der Mahn- und Gedenkstätte „Löwenbrunnen“. Das Museum zur Geschichte jüdischer Kindheit und Jugend in Köln hält die Erinnerung an die Schule, ihre Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer lebendig.

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig / freundliche Hinweise Lern- und Gedenkort Jawne, 2014)

Internet

www.jawne.de: Lern- und Gedenkort Jawne (abgerufen 15.05.2014)

de.wikipedia.org: Jawne (Schule) (abgerufen 15.05.2014)

www.bibelwissenschaft.de: Jochanan ben Zakkai, Rabban (abgerufen 19.05.2014)

de.wikipedia.org: Erich Klibansky (abgerufen 19.05.2014)

Literatur

- Joerss, Axel; Lissner, Cordula; Stellmacher, Adrian (2013)

- Kinder abreisen 17 Uhr 13. Erinnerungen an Polenaktion und Kindertransporte 1938/39. Katalog zur Ausstellung des Lern- und Gedenkorts Jawne. Köln.

- Lern- und Gedenkort Jawne (Hrsg.) (2007)

- Die Kinder auf dem Schulhof nebenan. Zur Geschichte der Jawne 1919-1942. Begleitheft zur Ausstellung im Lernort Jawne Köln. Köln (2. Auflage 2009).

- Reuter, Ursula (2007)

- Jüdische Gemeinden vom frühen 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, VIII.8.) S. 56, Bonn.

Jüdisches Reform-Realgymnasium Jawne

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Sankt-Apern-Straße 29-31

- Ort

- 50667 Köln - Altstadt-Nord

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1884 bis 1919, Ende 1942 bis 1943

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Jüdisches Reform-Realgymnasium Jawne”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-92851-20140519-2 (Abgerufen: 16. Februar 2026)