Denkmalbereich „Nordwestliche Altstadt Brühl“

Brühl, Nördliche Stadterweiterung, Stadtteil, Ortskern

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Brühl (Nordrhein-Westfalen)

Kreis(e): Rhein-Erft-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 49′ 48,96″ N: 6° 54′ 14,63″ O 50,83027°N: 6,90406°O

Koordinate UTM 32.352.399,65 m: 5.633.043,67 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.563.737,49 m: 5.633.154,24 m

-

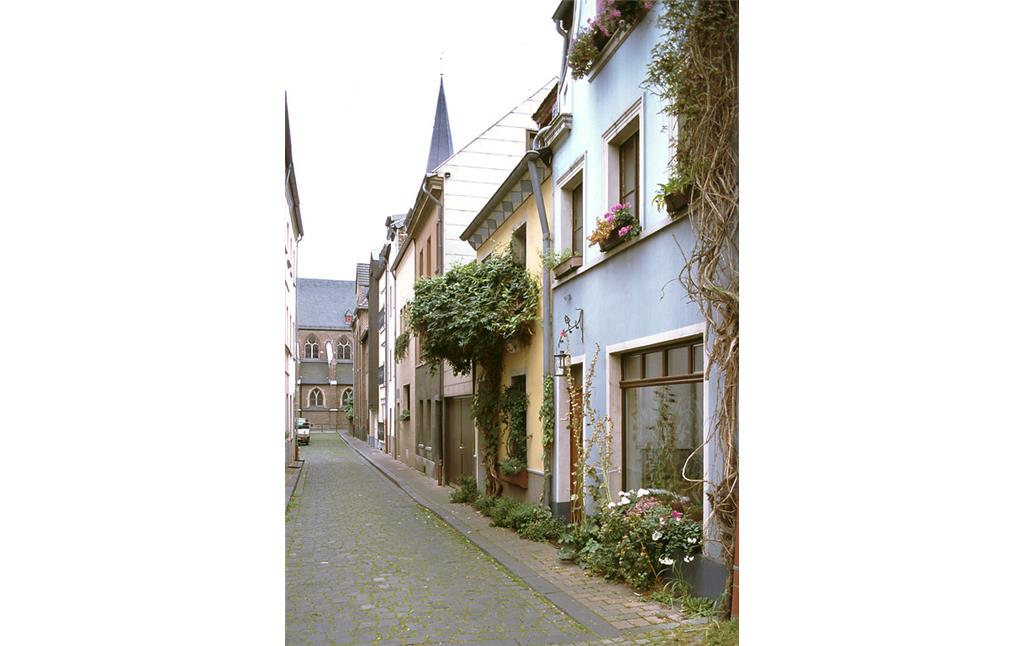

Brühl, Denkmalbereich Nordwestliche Altstadt

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Jürgen Gregori

- Fotograf/Urheber:

- Jürgen Gregori

- Medientyp:

- Bild

-

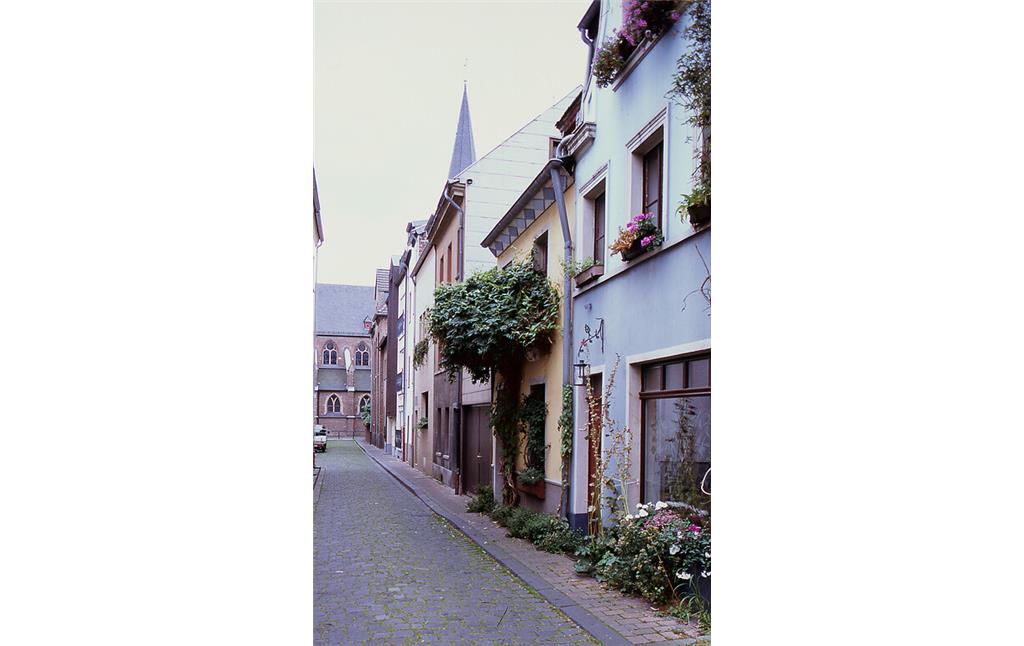

Brühl, Denkmalbereich Nordwestliche Altstadt

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Jürgen Gregori

- Fotograf/Urheber:

- Jürgen Gregori

- Medientyp:

- Bild

-

Brühl, Denkmalbereich Nordwestliche Altstadt

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Jürgen Gregori

- Fotograf/Urheber:

- Jürgen Gregori

- Medientyp:

- Bild

-

Brühl, Denkmalbereich Nordwestliche Altstadt

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Jürgen Gregori

- Fotograf/Urheber:

- Jürgen Gregori

- Medientyp:

- Bild

-

Brühl, Denkmalbereich Nordwestliche Altstadt

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Jürgen Gregori

- Fotograf/Urheber:

- Jürgen Gregori

- Medientyp:

- Bild

Die im Mittelalter angelegte Stadt ist in ihren Grundstrukturen bis heute erhalten. Auch lässt die kontinuierlich gewachsene Bausubstanz die städtische Entwicklung über die Jahrhunderte anschaulich nachvollziehen.

Innerhalb des Stadtkerns sind zwei der ältesten Straßenzüge – die Kempishof- und die Pastoratstraße - durch einen Denkmalbereich geschützt.

1185 ließ Erzbischof Philipp von Heinsberg als Ersatz für bestehende Tafelhöfe und zur Verwaltung der bischöflichen Güter an der Stelle des späteren Schlosses Augustusburg den Fronhof Brühl errichten. Benachbart entwickelte sich die Siedlung Brühl, durch vier Gutshöfe an den Ecken in ihren Ausmaßen definiert. Der erzbischöfliche Hof lag im Südosten, diagonal gegenüber markierte der Hof der Vögte von Merreche die Nordwestecke. Dieser Hof ist in späterer Zeit als Herselhof und Kempishof überliefert. Erschlossen über die heutige Kempishofstraße, nahm er etwa Dreiviertel des Häuserblocks an Wall-, Kempishof- und Pastoratstraße ein. Der südlich anschließende Teil blieb der Pastorei vorbehalten.

1285 wurde Brühl zur Stadt erhoben und befestigt. An der Nordseite neben dem Kölntor folgte die vermutlich nie ganz fertig gestellte Stadtmauer dem Verlauf der Kempishofstraße. Nach 1288 veranlasste der Erzbischof den Ausbau des Fronhofs zu einer festen, von Wasser umgebenen Burg, gleichzeitig den planmäßigen Ausbau der Stadt und ihrer Befestigung.

Nach Zerstörungen 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg und Schleifung der Stadtbefestigung ließ Kurfürst und Erzbischof Clemens August ab 1725 die Reste der Wasserburg nach Entwurf von Johann Conrad Schlaun, ab 1728 nach Plänen von Francois de Cuvilliés, zu einem prachtvollen Schloss ausbauen, das durch eine gestaltete Parkanlage weit in die umgebende Landschaft strahlte.

Abseits vom neuen Schloss, im Bereich der Kempishofstraße, wurden die Pferde der Höflinge, der Gäste und der Leibwache untergebracht. Hier entstanden Wohnhäuser des Stallaufsehers, des Hufschmieds, die Schmiede und an der Nordseite der Kempishofstraße ein lang gestreckter Fachwerkbau als Stallgebäude. An der Südseite schlossen Gärten an, die das Leveilly-Haus umgaben, ein repräsentatives Fachwerkgebäude von 1741. Der Bau war, vermutlich nach Plänen von Michel Leveilly, dem kurfürstlichen Oberhofbaumeister, 1744 fertig gestellt. Der Kempishof selbst war 1739 an die Kölner Johanniterkommende St. Johann und Cordula verkauft worden. Nach Tod des Kurfürsten 1760 verfielen die Ställe. 1763 zog der Malteserorden in den Hof ein. Weitere Stallungen und Kutschenremisen entstanden in den 1770er Jahren an der Wallstraße bis zum Uhltor.

Nach Auflösung des Kurfürstentums Köln 1794 wurde das Grundstück in französischer Zeit parzelliert und verpachtet, der Kempishof 1807 versteigert und die Hofbauten wurden abgebrochen. 1811 waren Tagelöhnerfamilien „an den Ställen“ einquartiert.

1826 wurde das Kölntor abgerissen.

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand die königliche Schmiede an der Südseite des Quartiers. Zahlreiche Häuser wurden bis zum 20. Jahrhundert auf zweieinhalb Geschosse aufgestockt. Um 1900 lag an der Nordseite eine Stellmacherei, die bis 1939 mit der gegenüber liegenden Schmiede zusammenarbeitete. 1898 erfolgte der Bau des Pastorats.

Bis heute bestimmt die Plananlage der Stadt aus dem 13. Jahrhundert die Grundstruktur des Stadtkerns durch das rechtwinklige Straßenmuster und die in der Mitte zum Marktplatz erweiterte Hauptachse.

Bedeutung und Erhaltungswert der gesamten Stadtanlage einschließlich Schloss Augustusburg, Schloss Falkenlust und Waldpark wurden 1998 gutachterlich festgestellt.

Der umgesetzte Denkmalbereich schützt innerhalb der Plananlage den ältesten Siedlungskern an St. Margaretha, an der Kempishofstraße und an der Pastoratsstraße, abseits der Geschäftswelt. Die erhaltene Substanz dokumentiert die bauliche Entwicklung vom 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts und gibt sowohl in ihrer kleinmaßstäblichen Gestalt als auch im Zusammenwirken der Bauten Auskunft über Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Bevölkerung seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die aufgehende Substanz insgesamt wird in ihrer Erscheinung bestimmt durch Gebäudehöhen und Bauvolumina, Trauf- und Giebelstellungen, Dachformen, Dachneigungen, Fensterformen, Baumaterialien sowie durch prägnante Sichtbezüge.

Schutzinhalte des Denkmalbereiches sind der Stadtgrundriss aus Straßenführung und historischer Parzellierung, Gebäudeumrisse, Freiflächen und die aufgehende Bausubstanz in der Gesamtheit aus Bauten, Straßen und Freiflächen und Freiräumen.

Der Denkmalbereich wird gestützt durch archäologische Werte, aus denen Aussagen über die Entstehung der Stadt und deren Geschichte getroffen werden können. Für die Erhaltung des Denkmalbereiches sprechen wissenschaftliche, ortsgeschichtliche, volkskundliche und städtebauliche Gründe.

Die entsprechende Satzung ist seit 2000 rechtskräftig.

(Elke Janßen-Schnabel und Kati Pataki, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 2009/2016)

Literatur

- Drösser, Wolfgang (2005)

- Brühl: Geschichte; Bilder, Fakten, Zusammenhänge. Bonn.

- Pufke, Andrea (Hrsg.) (2016)

- Denkmalbereiche im Rheinland. (Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege 83.) S. 94-95, Petersberg.

- Wündisch, Fritz (1993)

- Zur Geschichte der Kempishofstraße. In: Brühler Heimatblätter, Heft 4, o. O.

Denkmalbereich „Nordwestliche Altstadt Brühl“

- Schlagwörter

- Ort

- 50321 Brühl

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Denkmalbereich gem. § 5 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Denkmalpflege

- Erfassungsmaßstab

- Keine Angabe

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung, Archivauswertung, mündliche Hinweise Ortsansässiger, Ortskundiger

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1201 bis 1300

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Denkmalbereich „Nordwestliche Altstadt Brühl“”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-71091-20130802-4 (Abgerufen: 16. Februar 2026)