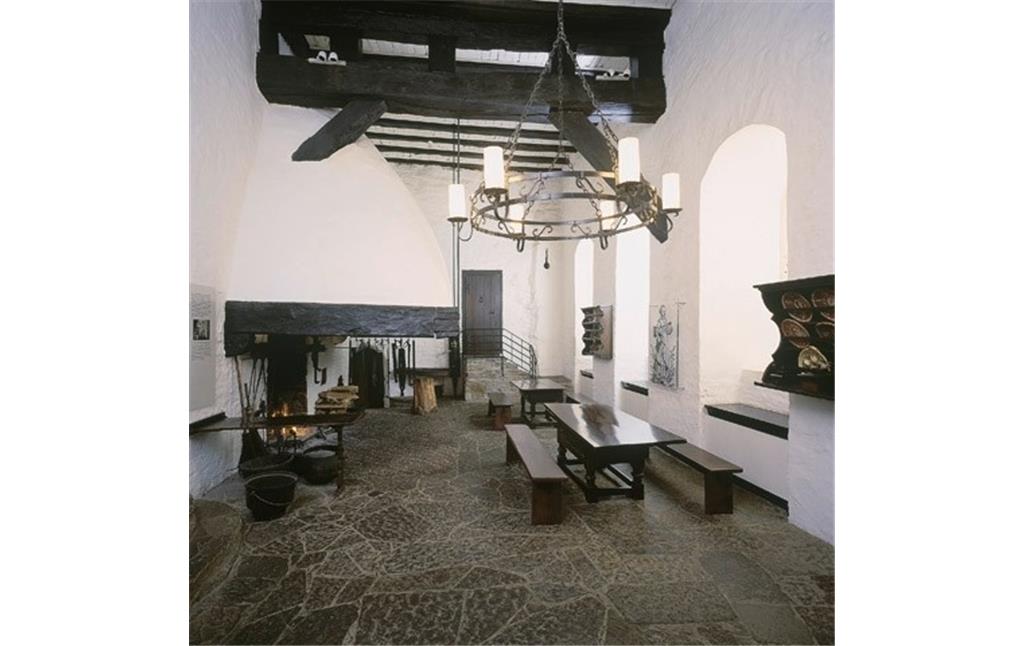

Bereits 1926 eröffnete das „Oberbergische Heimatmuseum“ auf Schloss Homburg seine Pforten. Das Museum hat sich im Laufe der Jahre zu einem modernen kulturhistorischen Museum entwickelt. Die Dauerausstellung im barocken Herrenhaus präsentiert neben der feudalen Landes- und Herrschaftsgeschichte, die historische Handwerkskultur der Region, bürgerliche Lebenswelten des 19. Jahrhunderts sowie ritterliche Kultur und Themen der höfischen Jagd. Im ehemaligen Forsthaus zeigt „Naturnutz – Naturschutz“ die ökologischen Veränderungen der oberbergischen Tier- und Pflanzenwelt. Am Fuße der Schlossanlage laden die Museumsbäckerei sowie eine historische Getreide- und Sägemühle (Gaderother Mühle) zum erweiterten Rundgang ein.

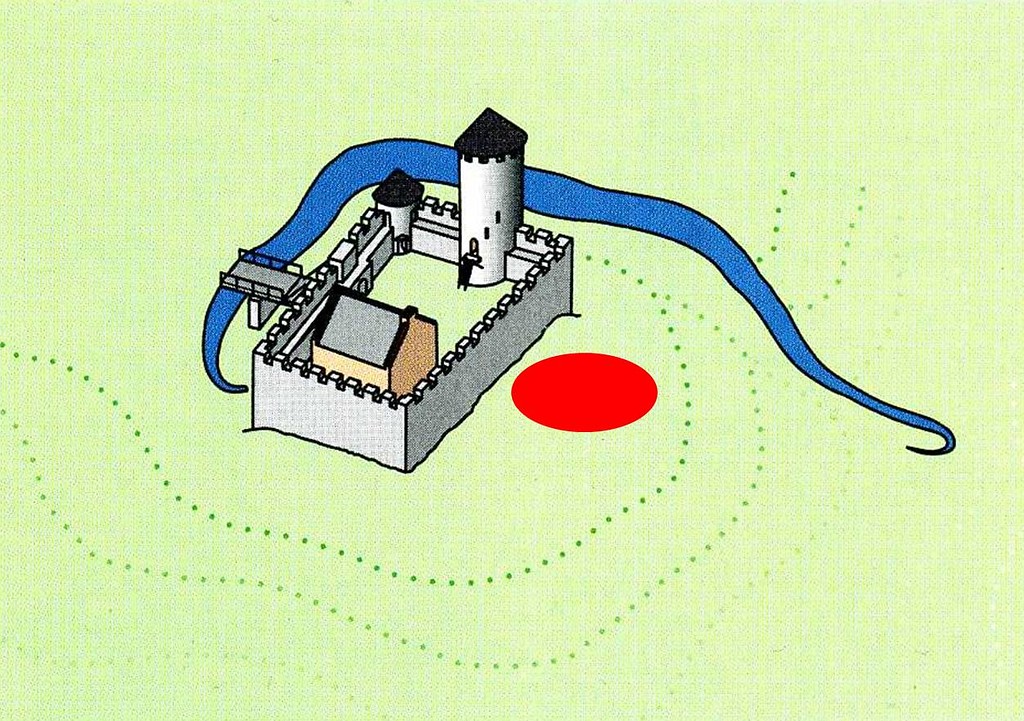

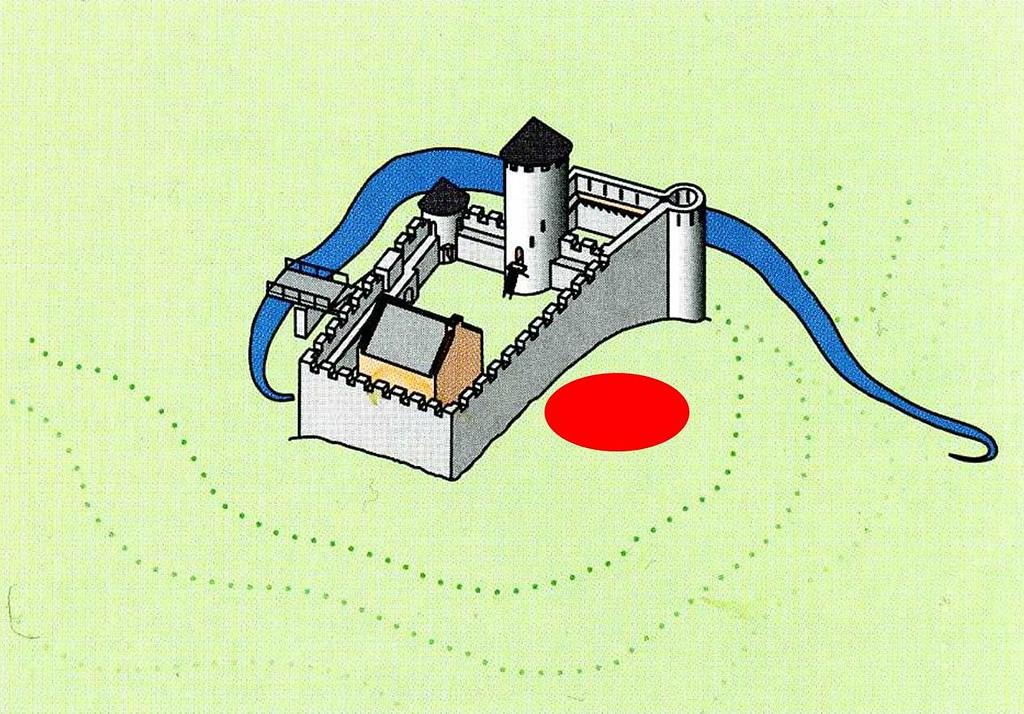

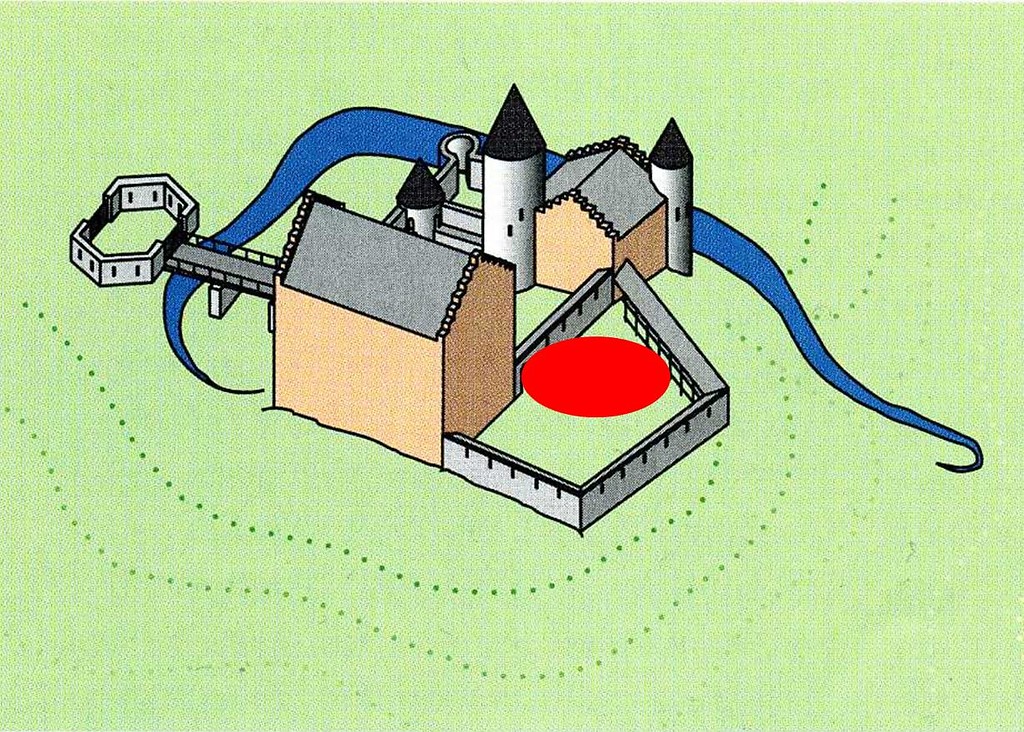

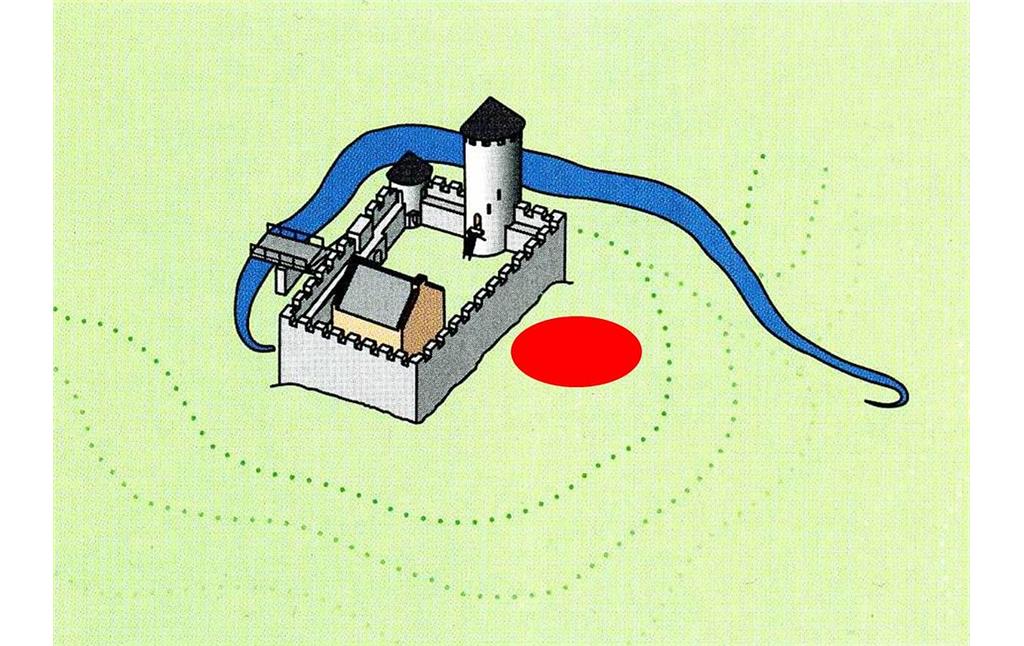

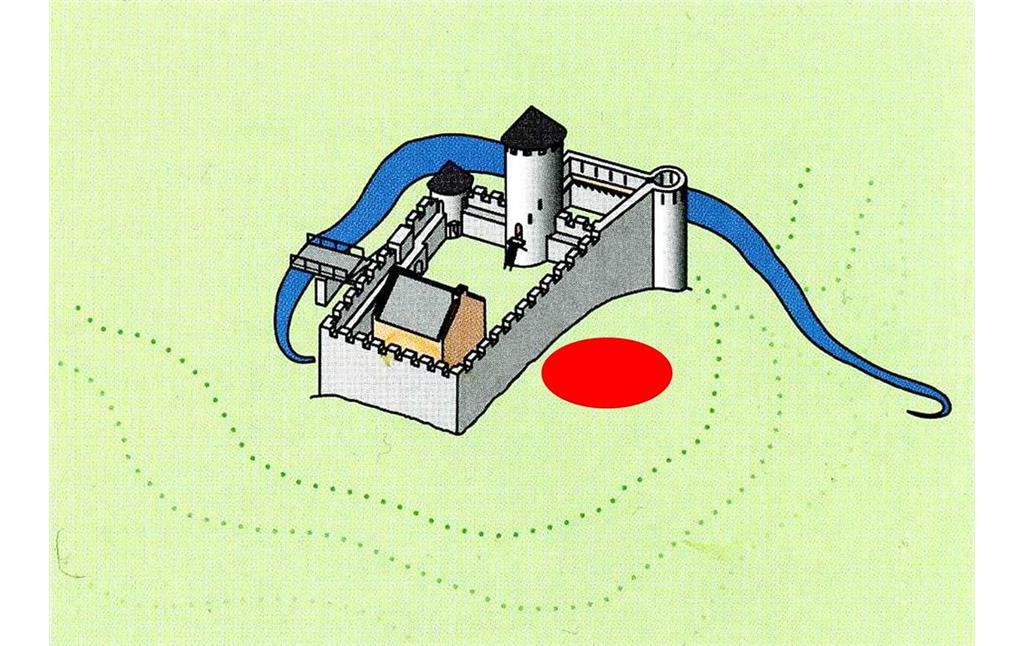

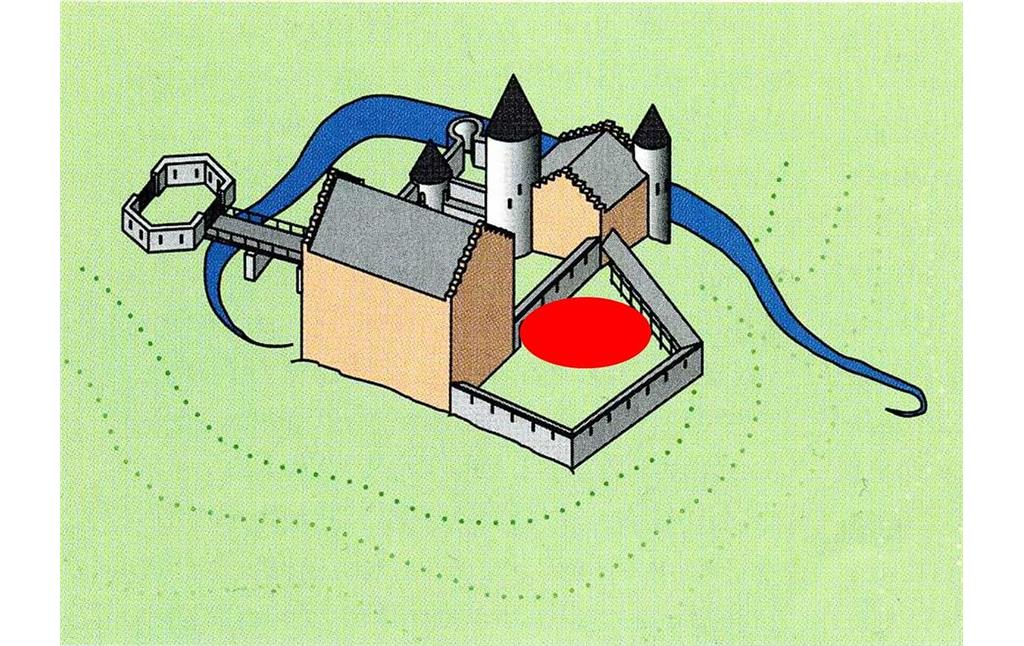

Im Zuge der im Sommer 2014 abgeschlossenen Erweiterung und Neupositionierung wurde das Schloss um ein weiteres Kapitel bereichert. Es erhielt einen Erweiterungsbau mit einem völlig neu gestalteten repräsentativen Foyer, neuen lichten Ausstellungsräumen und dem Forum als modernem Ort für „Kultur im Dialog“. Auch die Neugestaltung der Gärten und Außenanlagen trägt dazu bei, dass Schloss Homburg wieder als Wahrzeichen des Homburger Ländchens erfahrbar wird. Dabei macht das Konzept auf den Terrassen des Bergfrieds die Entwicklungsgeschichte des Schlosses ablesbar. So wird beispielsweise der Schlosshof, dem historischen Vorbild entsprechend, zweigliedrig gestaltet: auf der einen Seite der obere Schlosshof mit dem Eingangspavillon, auf der anderen der untere Schlosshof mit dem Wehrgang. Komplettiert wird die Anlage durch das an einen Irrgarten angelehnte Rasenlabyrinth vor dem Roten Haus und dem Landschaftshaus.

Hinweise

Das Objekt Schloss Homburg ist ein eingetragenes Baudenkmal (Denkmalliste der Gemeinde Nümbrecht, laufende Nr. 69, Wikipedia: Liste der Baudenkmäler in Nümbrecht) und wertgebendes Markmal des historischen Kulturlandschaftsbereiches Marienberghausen / Mittlere Homburger Bröl (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 462).

(Biologische Station Oberberg, 2013. Erstellt im Rahmen des Projektes „Hecke, Hohlweg, Heimat – Kulturlandschaftsvermittlung analog und digital“. Ein Projekt im Rahmen des LVR Netzwerks Umwelt.)

Internet

www.schloss-homburg.de (abgerufen 31.03.2017)

de.wikipedia.org: Liste der Baudenkmäler in Nümbrecht (abgerufen am 26.08.2025)