Neues Stadthaus am Berliner Platz

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Bonn

Kreis(e): Bonn

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 44′ 13,2″ N: 7° 05′ 40,07″ O 50,737°N: 7,09446°O

Koordinate UTM 32.365.539,77 m: 5.622.310,37 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.577.305,08 m: 5.622.960,73 m

-

Neues Stadthaus am Berliner Platz (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Neues Stadthaus am Berliner Platz, Blick vom Friedensplatz (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Neues Stadthaus am Berliner Platz, reflektierende Fassadenverglasung (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Fußgängerpassage des Neuen Stadthauses am Berliner Platz (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Neues Stadthaus am Berliner Platz, Eingangsbereich zu den Türmen (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Neues Stadthaus am Berliner Platz, Bodenbelag auf der Fußgängerpassage zur Stadtpartnerschaft Bonn / Oxford (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Neues Stadthaus am Berliner Platz, Hinweissäule im Eingangsbereich (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Neues Stadthaus am Berliner Platz, Blick vom Lichthof auf Turm (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

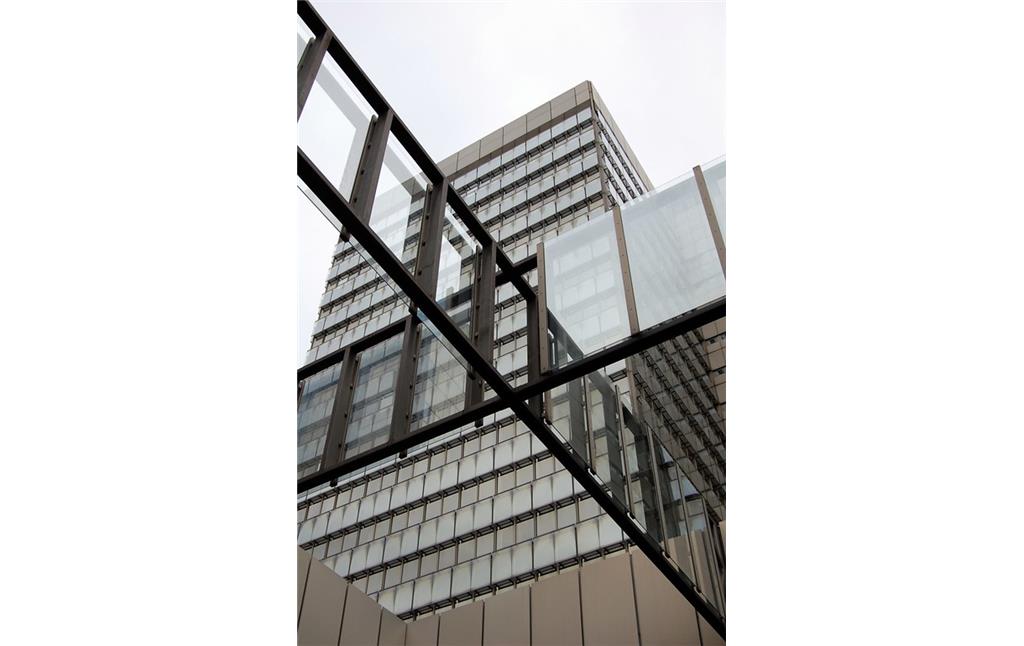

Neues Stadthaus am Berliner Platz, vorhängende Verglasung (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Neues Stadthaus und alte Bonner Post, Blick über den Münsterplatz (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Neues Stadthaus am Berliner Platz, Blick vom alten Bonner Rathaus (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

Café "Em Stadthüsje" im Lichthof des neuen Stadthaus Bonn (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

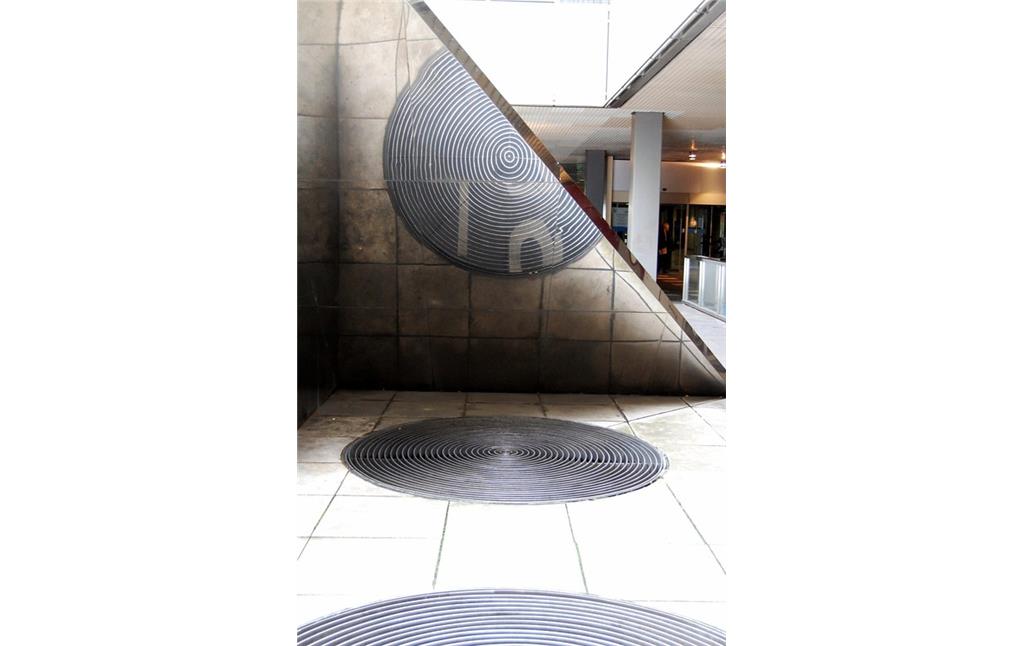

Neues Stadthaus Bonn, Kunstinstallation im Lichthof (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

-

U-Bahn-Haltestelle am neuen Stadthaus Bonn (2012)

- Copyright-Hinweis:

- Bolte, Anna-Maria

- Fotograf/Urheber:

- Bolte, Anna-Maria

- Medientyp:

- Bild

Platzmangel in der Bundeshauptstadt

1969 wurde das Bonn-Gesetz in Kraft gesetzt, das eine seit 1947 angestrebte kommunale Neugliederung des Bonner Raumes verwirklichte und unter anderem zur Bildung der kreisfreien Stadt Bonn führte. Hierfür wurden die Nachbargemeinden Beuel und Bad Godesberg in das Stadtgebiet aufgenommen. Die ansässige Verwaltung fand sich daraufhin vor neuen Aufgaben gestellt. Dienststellen, die im Stadtgebiet verteilt waren, mussten an einem Ort gebündelt werden um für alle Bürger Bonns optimal erreichbar zu sein.

Diese Maßnahmen Ende der 1960er-Jahre waren vor allem nötig, da sich das langjährige „Provisorium“ der Bundeshauptstadt Bonn zu dieser Zeit zunehmend verfestigte. Aus landespolitischen Gründen sah man eine Vergrößerung der Stadt Bonn vor und benötigte auch einen neuen Verwaltungssitz, der die Hauptstadt adäquat repräsentieren sollte. Die Räumlichkeiten des damals genutzten Alten Stadthauses am Bottlerplatz reichten für diese Aufgaben nicht mehr aus, so dass 1969 in einem bundesweiten Wettbewerb nach Architekten für die Verwirklichung des neuen Stadthauses gesucht wurde.

Die Stuttgarter Architekten Erwin Heinle (1917-2002), Robert Wischer (1930-2007) und Partner gingen als Gewinner hervor und ließen im südlichen Teil der Bonner Nordstadt (siehe dazu den Bebauungsplan in der Mediengalerie) zwischen November 1973 und September 1977 das neue Verwaltungszentrum in Bonn entstehen. Mit einer Höhe von circa 72 Metern, einer Planungs- und Bauzeit von fast zehn Jahren und Baukosten von 157 Millionen DM galt das Stadthaus als das größte und teuerste Verwaltungsgebäude seiner Zeit.

Das neue Stadthaus

Neben der Konzentration und guten Erreichbarkeit der Verwaltung – neben einer vierspurigen Hauptverkehrsachse befinden sich mehrere Bus-, U- und S-Bahnlinien direkt am Gebäude –, sollte das neue Stadthaus auch die junge und moderne Bundeshauptstadt Bonn repräsentieren. Ferner gehörte zu seinen Aufgaben die Symbolisierung der aufblühenden Demokratie in Deutschland und dem damit gleichgesetzten Fortschritt in Wissenschaft und Technik.

Ermöglicht sollte das vor allem durch das Aussehen und den Aufbau:

Der sechsstöckige Sockelbereich – Kellergeschoss, zwei überirdische Parkebenen, Fußgängerpassage und zweigeschossiger Flachbereich – trägt fünf Türme unterschiedlicher Höhe mit Flachdächern, die im Grundriss gegeneinander versetzt stehen. Die Verbindungselemente der Türme bestehen aus den Aufzugs-, Versorgungsschächte und Treppenhäusern. Fluchttreppenhäuser befinden sich an den Außenseiten der Türme. Die typische Vorhangfassade aus Leichtmetallplatten befindet sich an den Türmen, sowie am Flachbereich und bildet mit den Fensterfronten eine geschlossene Einheit, die das umliegende Stadtbild und die Witterung zu reflektieren scheint.

Die Verwendung vieler und großer Glasfronten an der Fassade und im Eingangsbereich stehen — so das Konzept der Architekten – charakteristisch für die das Konzept der „gläsernen Verwaltung“, die zusätzlich durch die Arbeit in Großraumbüros erkennbar werden wollte. Das neue Stadthaus verkörperte infolgedessen den Zeitgeist der ausgehenden 1960er und beginnenden 1970er-Jahre und sollte, die reformierte Stadtverwaltung suggerierend, eine Verbundenheit zwischen dem Bonner Bürger und der Stadtverwaltung ermöglichen.

Alte werden zu neuen Konflikten

Trotz des vielversprechenden Konzepts, wurde das neue Stadthaus seit Planungsbeginn an von der Mehrheit der Bonner Bevölkerung eher reserviert aufgenommen. Ausschlaggebend war hierfür der Abriss gründerzeitlicher Bebauung und der anfängliche Plan, die gesamte – heute denkmalgeschützte – Nordstadt im Stil des neuen Stadthauses zu gestalten. Auch die Größe und das Aussehen sorgten von Anfang an für öffentliche Diskussionen.

„Monstrum, unerträglich, katastrophal, Koloss, Gruselsilhouette“ oder auch „Elefant im Porzellanladen“ sind Bezeichnungen, die das neue Stadthaus im Laufe der Bauphase von verärgerten Bewohnern erhielt. Vom starken äußerlichen Kontrast zur restlichen Bebauung konnte – trotz der Vorteile, die der Bau für die städtische Verwaltung und für die Bevölkerung bot – bis heute nie vollkommen hinweggesehen werden.

Des Weiteren kommt aktuell erschwerend hinzu, dass im Laufe der Zeit erhebliche energetische, arbeitsmedizinische, sicherheitsrelevante und brandschutztechnische Mängel am Gebäude entstanden sind, die nicht länger toleriert werden können. Nach einer mehrjährigen Diskussion, ob ein Abriss oder Neubau des „Energiefressers Nummer Eins“ die optimale Lösung sei, sieht die Stadt Bonn im Frühjahr 2012 eine modifizierte Sanierung des neuen Stadthauses vor. Am 30. Mai 2012 teilte der Oberbürgermeister der Stadt Bonn mit, dass vorerst nur die nötigsten Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dazu soll auch die Entfernung der gläsernen Brüstungsplatten gehören. Die Generalsanierung wurde zunächst auf das Jahr 2017 verschoben.

Zuletzt wurden verschiedene Vorschläge zu einer Inwertsetzung des Stadthauses diskutiert, neben einer Komplettsanierung wird auch ein Abriss und ein Neubau an anderer Stelle in Erwägung gezogen.

(Anna-Maria Bolte, 2012 / Ergänzungen von Tim Klein, Geographisches Institut der Universität Bonn, 2013 und Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2022)

Quelle

Stadtarchiv Bonn: Erläuterungsberichte von HWP, Boll, Brandi und BMS zum Entwurf Stadthaus Neubau 1971, Signatur N 1986/0544.

Internet

de.wikipedia.org: Stadthaus Bonn (abgerufen 24.04.2012 und 27.04.2022)

www.bonn.de: Pressemitteilung vom 17.12.2009, „Bonn sucht neues Konzept für den Energiefresser Nummer Eins“ (abgerufen 24.04.2012, Inhalt nicht mehr verfügbar 27.04.2022)

stadtplan.bonn.de: Bebauungsplan Nr.7722-6 von 1971 (PDF-Dokument, abgerufen 24.04.2012, Inhalt nicht mehr verfügbar 27.04.2022)

stadtplan.bonn.de: Begründung zum Bebauungsplan ab 1971 (PDF-Dokument, abgerufen 24.04.2012, Inhalt nicht mehr verfügbar 27.04.2022)

www2.bonn.de – Bonner Rats- und Informationssystem: Drucksache 1210052 – Mitteilungsvorlage: Zukunft neues Stadthaus hier: modifizierte Sanierung (abgerufen 24.04.2012, Inhalt nicht mehr verfügbar 27.04.2022)

www2.bonn.de – Bonner Rats- und Informationssystem: Drucksache 1111295ED2 – Externes Dokument „Stadthaus“ (Powerpoint-Präsentation, abgerufen 24.04.2012, Inhalt nicht mehr verfügbar 27.04.2022)

Literatur

- Damus, Martin (1988)

- Das Rathaus. Architektur. und Sozialgeschichte von der Gründerzeit zur Postmoderne. Schwerpunkt: Rathausbau 1945-1986 in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin.

- Denk, Andreas; Flagge, Ingeborg (1997)

- Architekturführer Bonn. Berlin.

- Hecker, Michael; Krings, Ulrich (2011)

- Bauten und Anlagen der 1969er und 1970er Jahre – ein ungeliebtes Erbe?. Beiträge des Symposiums des Hauses der Architektur Köln vom 23./24.10.2009. Köln.

- Stadt Bonn, Baudezernat (Hrsg.) (1986)

- Die Stadt als Bauherr. Das Stadthaus - die städtebauliche Dominante. In: Architektur Journal No 26 (3. Jahrgang), S. 17-19. Bonn.

- Talbot, Franz-Josef (2012)

- Das Bonner Stadthaus - der unsichtbare Koloss. In: Klötze und Plätze - Wege zu einem neuen Bewusstsein für Großbauten der 1960er und 1970er Jahre (Dokumentation der Tagung am 4. und 5. Juni im Rathaus Reutlingen), S. 94-100. Bonn.

- Verband Rheinischer Museen (Hrsg.) (1976)

- Das neue Stadthaus in Bonn. Eine Tragödie mit fünf Bildern. In: Rheinische Heimatpflege 13, Heft 4, Köln.

- Wiederhold, Steffen (2004)

- Das neue Stadthaus: Von der Amtsstube zum Großraumbüro. (Stätten des Rechst in Bonn.) Bonn.

Neues Stadthaus am Berliner Platz

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Berliner Platz

- Ort

- 53115 Bonn

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- mündliche Hinweise Ortsansässiger, Ortskundiger, Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1973 bis 1978

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Neues Stadthaus am Berliner Platz”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-42869-20120314-2 (Abgerufen: 11. Februar 2026)