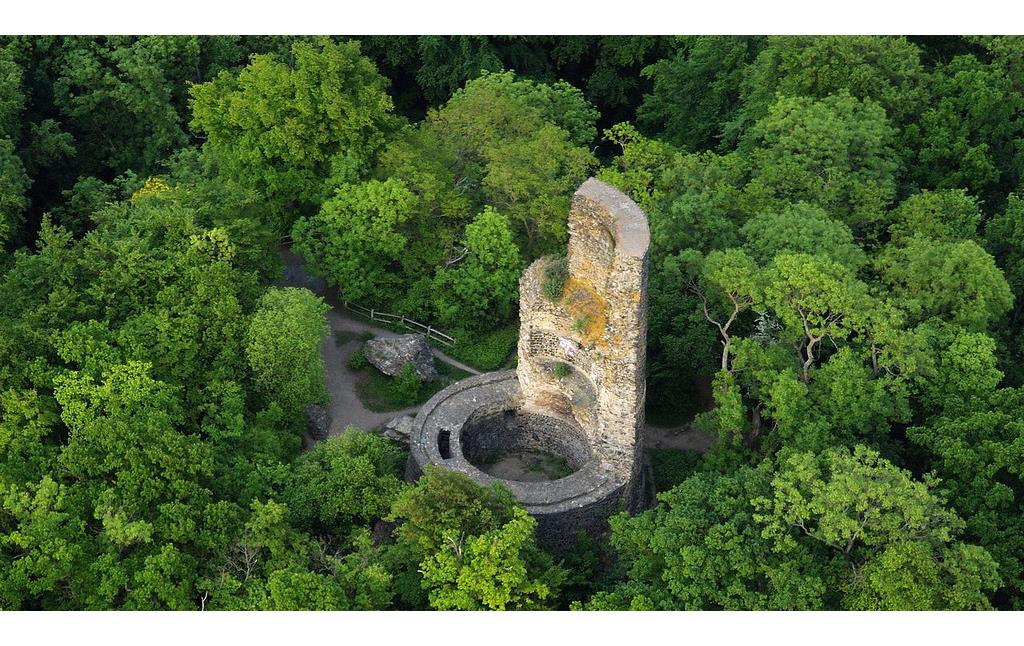

Bausubstanz: Erhalten ist ein Bergfried aus dem 12.–13. Jahrhundert; Grabungen erbrachten Fundamente eines rechteckigen Gebäudes; Wirtschaftsgebäude; Umfassungsmauer (13./14. Jahrhundert).

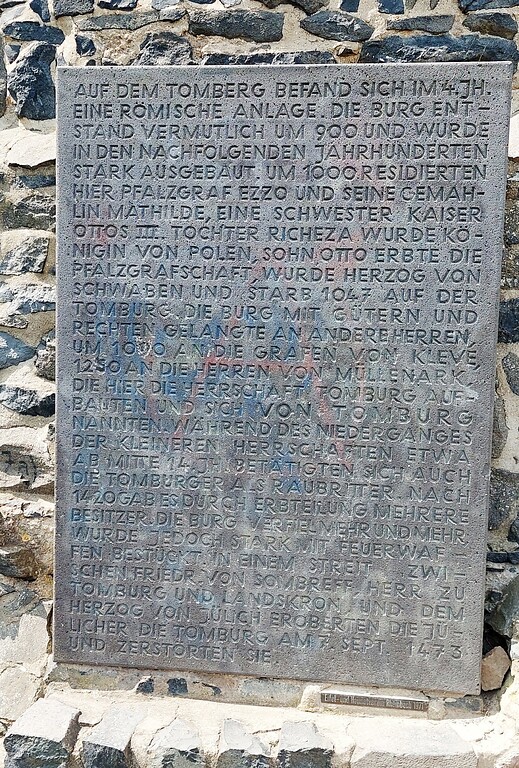

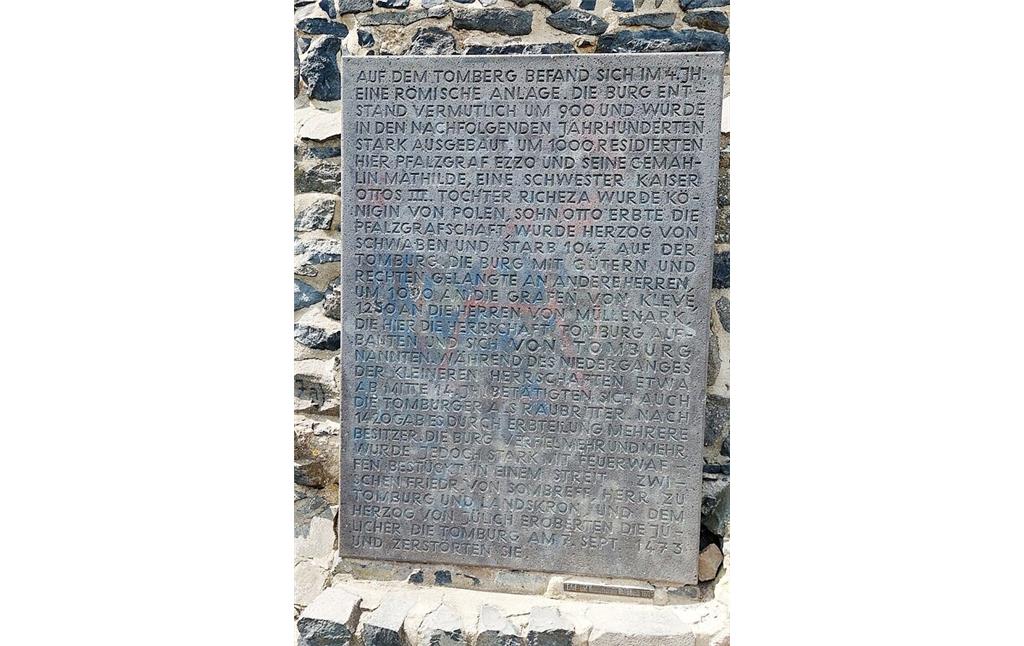

Historische Überlieferung: Amtsburg der rheinischen Pfalzgrafen, die seit der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts auf der Tomburg erwähnt sind; der Sohn des Pfalzgrafen Ezzo, Erzbischof Hermann von Köln, schenkte die Tomburg der Kölner Kirche (Bestätigung 1052); Hermanns Nachfolger Anno II. belehnte die Grafen von Kleve mit der Tomburg, 1096 ist Theiodericus de Toneburc bezeugt (Regesten der Erzbischöfe von Köln, REK 1, Nr. 1217). 1118 nennt sich Theoderich Graf von Tomburg (REK 2, Nr. 149). 1251 belagerte Erzbischof Konrad von Hochstaden die Burg (REK 3, Nr. 1641; NRUB 2, Nr. 376). 1259 für den Grafen von Kleve bestätigt (REK 3, Nr. 2069). 1262 belagerte Erzbischof Engelbert II. die Burg, die von Konrad von Müllenark als klevischem Burggraf gehalten wurde (REK 3, Nr. 2202). 1277 wurde die Tomburg jülichsches Offenhaus.

Archäologische Untersuchung: 1968 durch W. Janssen (Friedrich / Päffgen 2007).

Geschichte nach 1277

Nach 1277 blieben die Herren von Tomburg ungeachtet lehnsrechtlicher Bindungen und des Öffnungsrechts weitgehend unabhängig, erkannten aber die Oberlehnshoheit Kurkölns an (EBIDAT).

Nachdem die Burg bereits ab dem 14. Jahrhundert ihre militärische Bedeutung verloren hatte, fiel sie nach dem Tod Friedrichs von Tomburg als letztem der Molenarks / Müllenarks nach 1420 durch Erbteilung an mehrere Besitzer. Zu der Erbengemeinschaft gehörten Mitglieder mehrerer Familien, darunter Kraft von Saffenberg, Heinrich von Rheineck (bei Bad Breisig), Ruprecht von Virneburg und später auch die Frambach von Birgel im Herzogtum Jülich.

Für 1423 wird berichtet, dass sich die Burg in einem schlechtem baulichen Zustand befand, weswegen Reparaturen durchgeführt wurden.

Infolge eines bereits länger währenden Streits des Herrn zu Tomburg und Landskron, Friedrich von Sombreff, mit dem Herzog von Jülich wurde die Burganlage nach zweimonatiger Belagerung und ihrer Eroberung durch Wilhelm von Jülich am 7./8. September 1473 fast vollständig zerstört und die Herrschaft Tomburg in geteilter Herrschaft (Kondominium) zwischen dem Erzbischof von Köln und dem Herzog von Jülich verwaltet. Zum Zeitpunkt der Auflösung der Herrschaft 1789 gehörte diese zur freiherrlichen Familie von Dalwigk-Lichtenfels (Fabricius 1898 und Irsigler 1982).

Die 1473 zerstörte Burg wurde anschließend nicht wieder aufgebaut. Als Ruine erhalten blieben bis heute Teile des beherrschenden runden Hauptturms mit einem Durchmesser von ehemals 10 Meter. Dieser stammt aus dem 12. oder 13. Jahrhundert und diente wohl als Wohnturm (EBIDAT).

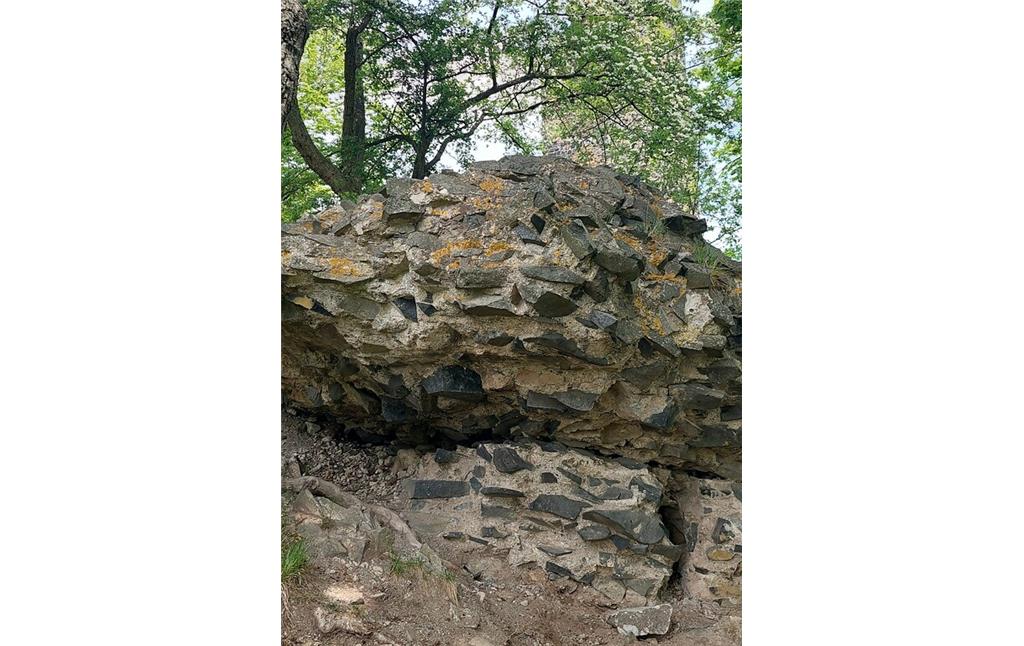

Die Burgruine und der umgebende Burgberg wurden im Besitz verschiedener Eigentümer bis weit in die Neuzeit als Basaltsteinbruch genutzt, was bis um 1920 eine unwiederbringliche Zerstörung historischer Bausubstanz zu Folge hatte. Heute sind ca. 70 % des Tombergs und Teile des Bergfrieds erhalten geblieben. Auch der 46 Meter tiefe Burgbrunnen ist noch vorhanden; dieser wurde 1883 vom örtlichen Heimatverein ausgeschachtet, wobei zahlreiche archäologische Funde gemacht wurden, darunter steinerne Kanonenkugeln.

Im Jahr 1868 gelangten das Burgplateau und Zugangsparzelle als Schenkung an die Stadt Rheinbach, die erst 1949 die letzten Parzellen am Tomberg erhielt. Seitdem gehören Burg und Berg vollständig der Stadt.

In den Jahren 2017 und 2018 wurde die Burgruine mit Unterstützung der Stiftung Denkmalschutz saniert. Zum 1. Dezember 2017 gründete sich der gemeinnützige Verein „Freundeskreis Tomburg“.

Die Tomburg liegt im Naturschutzgebiet Tomberg (SU-005) und grenzt an die benachtbarten Naturschutzgebiete Rheinbacher Wald (SU-061) und Eifelfuss (SU-029), angrenzend ist das Natura-2000-Schutzgebiet Wiesen bei Ruine Tomberg (5407-301) ausgewiesen.

Lange Zeit enthielt das Logo des im von der Burgruine rund 5 Kilometer entfernten Meckenheim ansässigen Unternehmens Grafschafter Krautfabrik („Grafschafter Goldsaft“) als Ausweis „für die regionale Verwurzelung der Grafschafter Krautfabrik und ihrer Produkte“ eine stilisierte Ansicht der Tomburg.

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2011/2022)

Internet

www.tomburg-forschung.de (abgerufen 19.07.2011)

de.wikipedia.org: Tomburg (abgerufen 19.07.2011 und 09.05.2022)

www.ms-visucom.de: Burgendatenbank EBIDAT, Tomburg (Text Jens Friedhoff, abgerufen 09.05.2022)

nsg.naturschutzinformationen.nrw.de: Naturschutzgebiet Tomberg (SU-005) (abgerufen 09.05.2022)

www.bfn.de: Wiesen bei Ruine Tomberg (abgerufen 09.05.2022)