Lage

Geschichte

Ausmaße

Jüngere Geschichte und heutige Situation

Kulturdenkmal

Internet

Lage

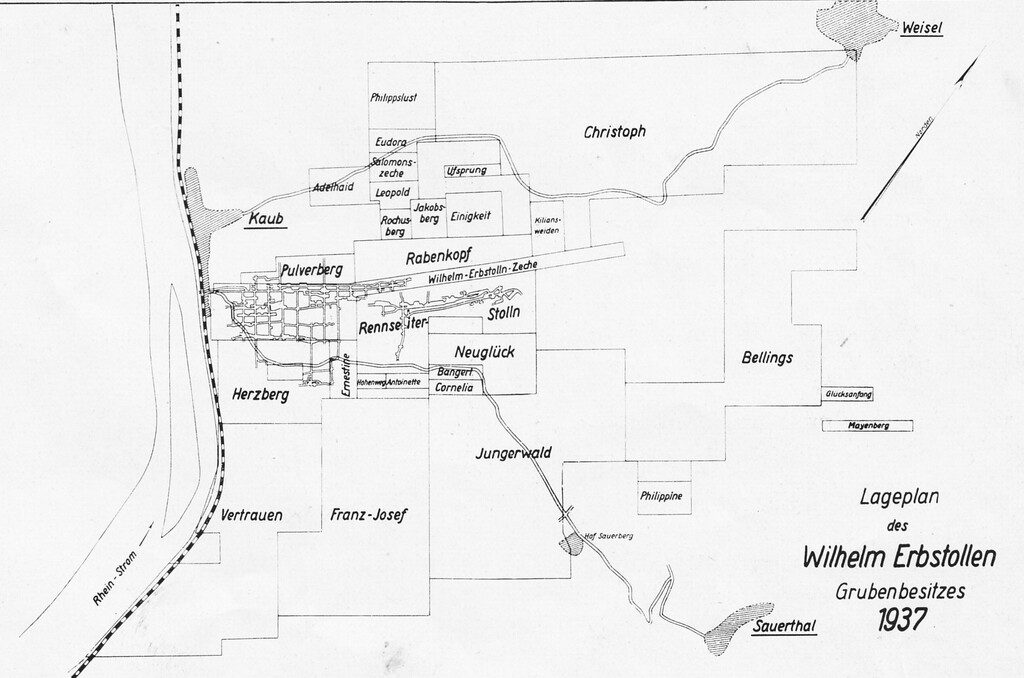

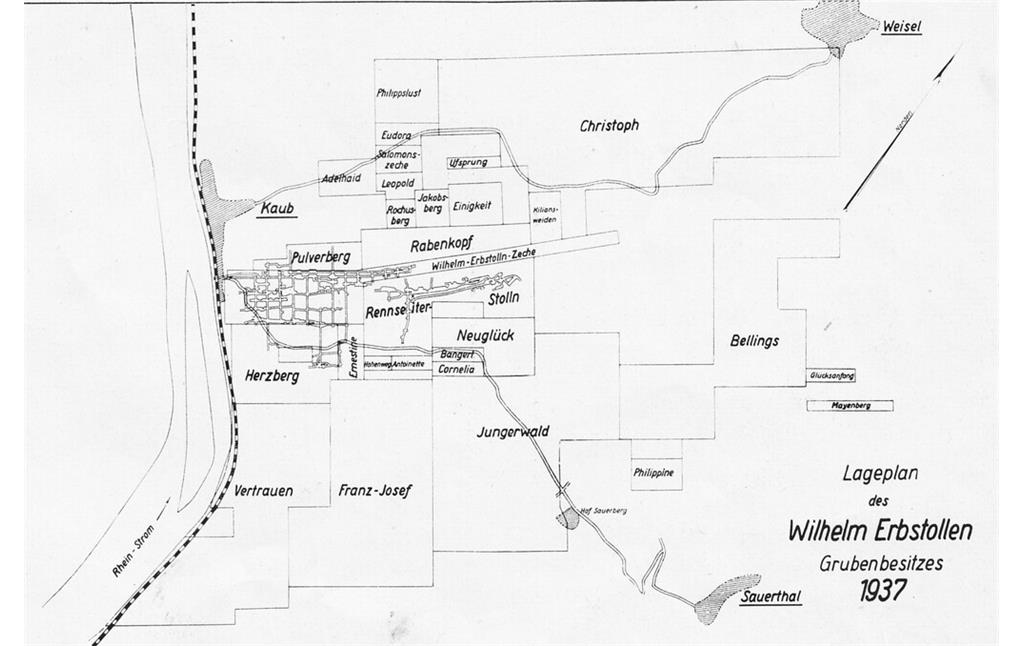

Die über Tage erhaltenen Gebäude des Wilhelm-Erbstollens befindet sich am nordöstlichen Ende des historischen Stadtkerns von Kaub, in der Adolfstraße 1. Unter Tage aber erstrecken sich die Stollen, Abbaue und Schächte auf einer Fläche von 600 m x 350 m (nur das eigentliche Grubenfeld der Hauptgrube Wilhelm-Erbstollen). Aus diesem Grund wird das Objekt in der Objektgeometrie auch nur symbolisch dargestellt, da sich ein Großteil des eigentlichen Bergwerks unter Tage befindet.

Geschichte

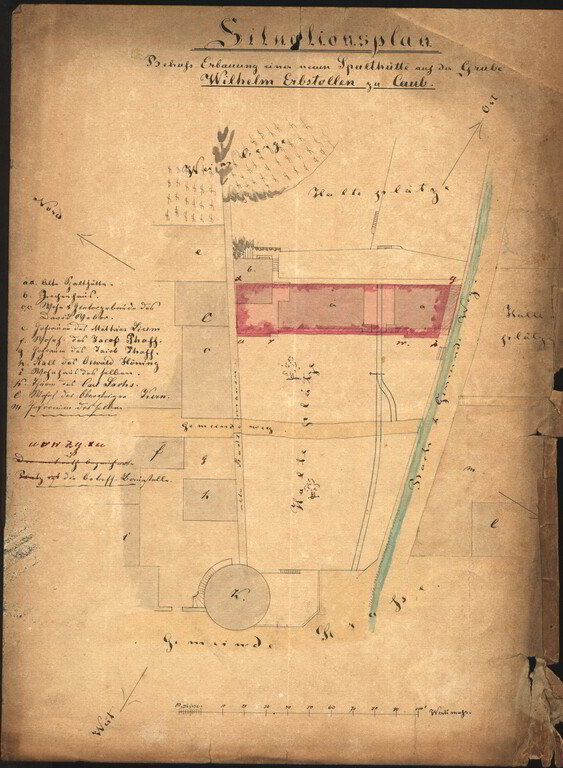

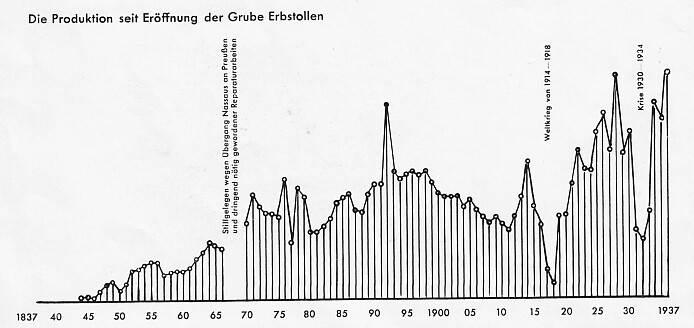

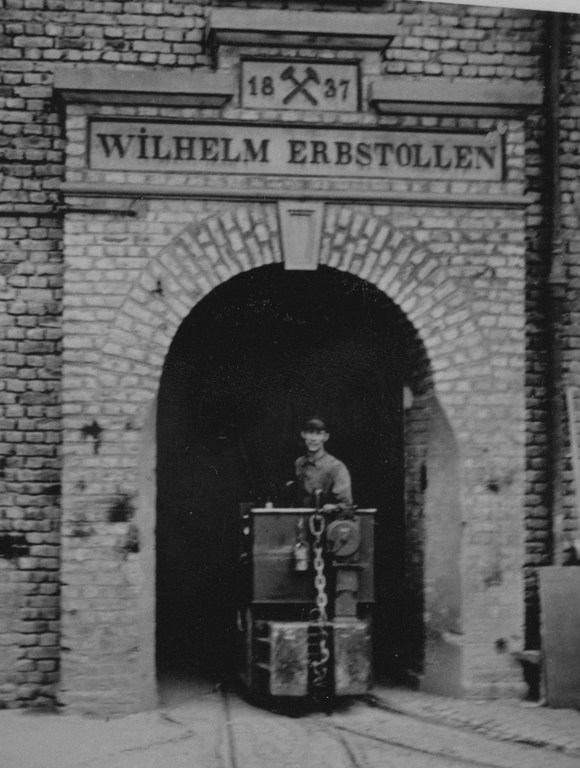

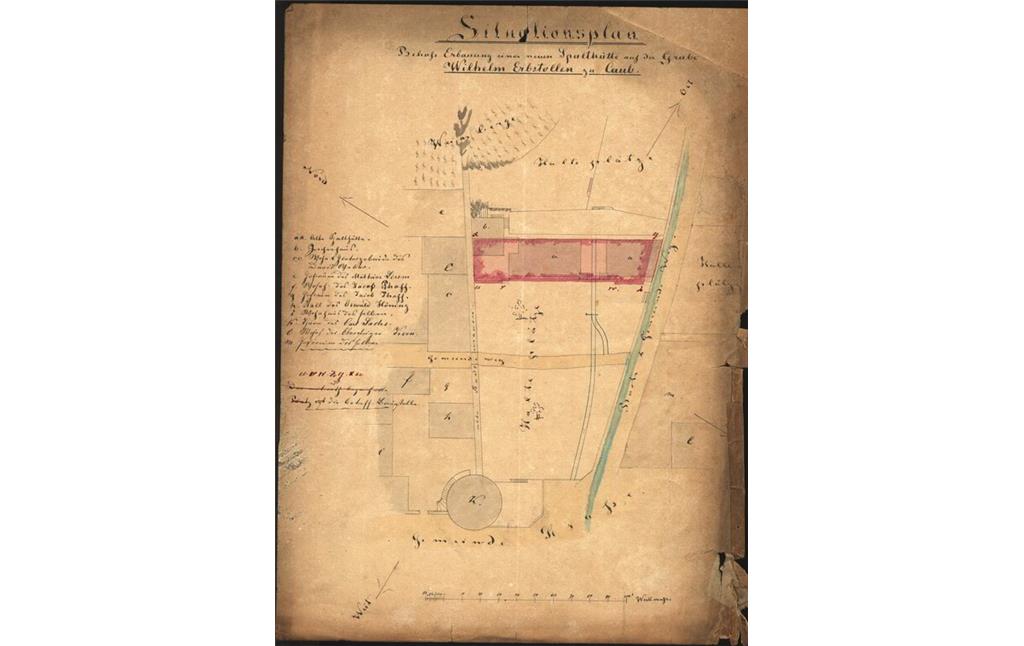

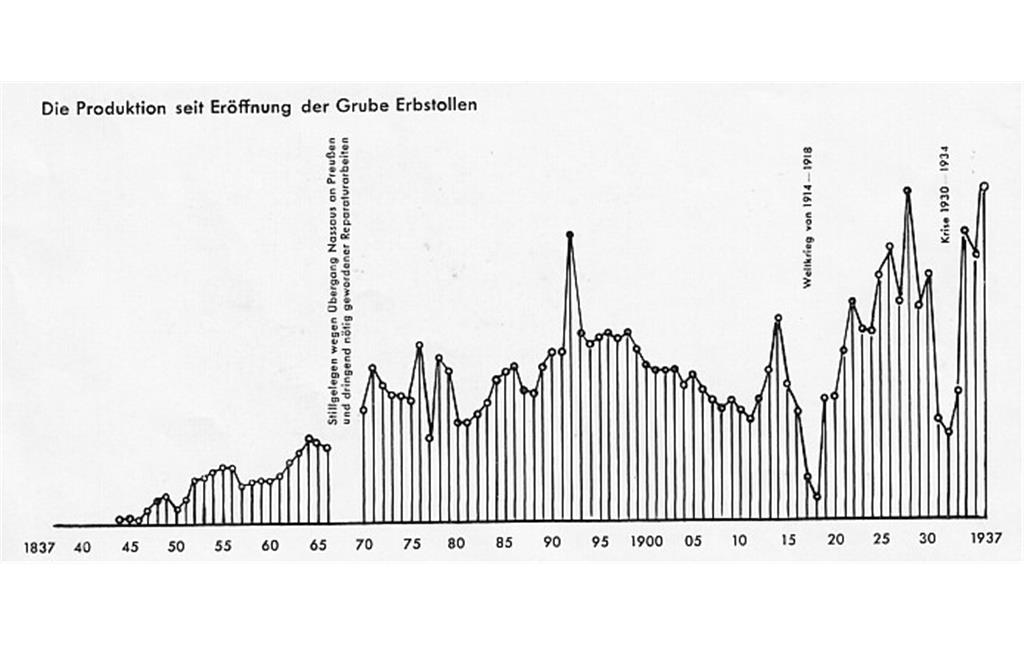

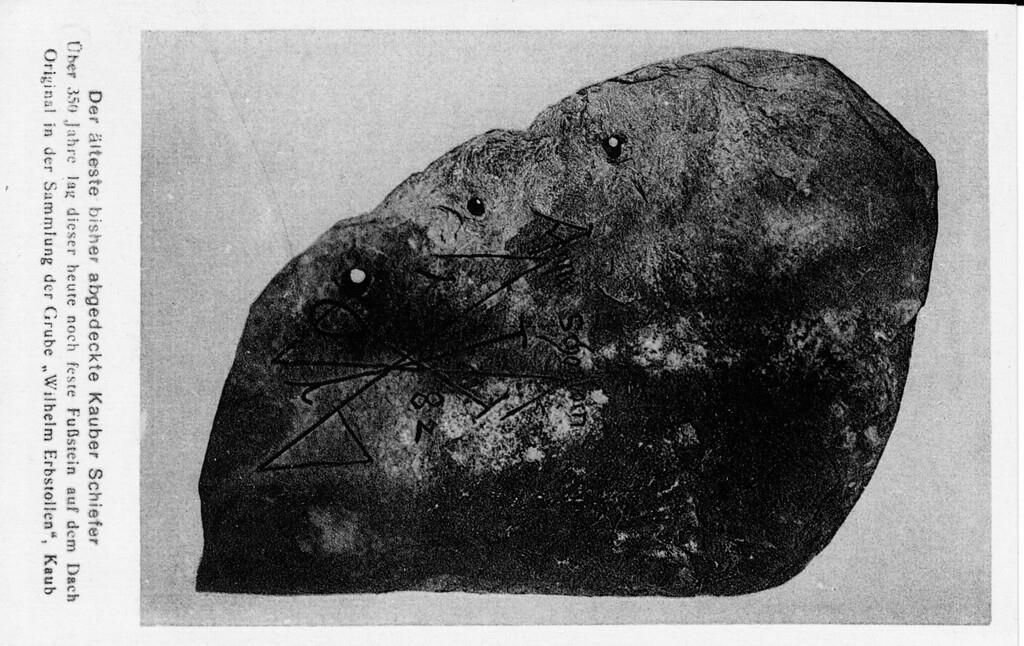

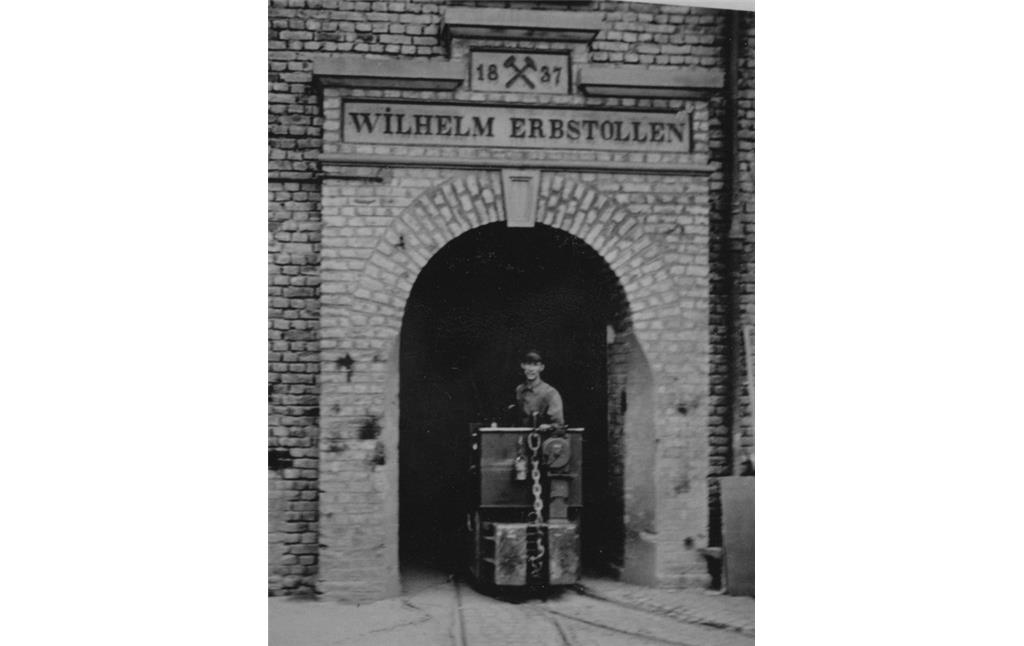

Der Wilhelm-Erbstollen wurde 1837 in Angriff genommen, nachdem man ein Grundstück - damals außerhalb der Stadtmauer und nahe am Dicken Turm gelegen - günstig von dem Mainzer Buchhalter Gerhard Bömper erworben hatte. Errichtet wurde der Erbstollen, um den Gruben, die sich oberhalb von ihm im Hang befanden, eine Wasser- und Wetterlösung bieten, d.h. sie zu entwässern und mit Frischluft zu versorgen. Er war quasi als Dienstleistungsstollen geplant. Benannt wurde er nach dem damaligen Herzog Adolf von Nassau (1817-1905). Der bergmännische Begriff „Erbstollen“ beschreibt die erwähnte Dienstleistung, andere Gruben mit Luft zu versorgen und Wasser abzuleiten. Die Erbstollengewerkschaft (Gewerkschaft (damals) = bergwerksbetreibende Gesellschaft) hatte ein Stammkapital von ca. 50.000 Reichsmark (umgerechnet) und umfasste 15 Gruben bzw. Grubenfelder mit 41 Konzessionen auf einer Fläche von insgesamt knapp über 5 Quadratkilometern. Neben der Erbstollen-Dienstleistung durfte man auch Dachschiefer abbauen, wenn man dann welchen fand. Man fand zunächst keinen, so dass es zu mehreren Besitzwechseln kam, bevor der Nassauische Staat 1858 die Grube als Staatsbetrieb bis zum Ende des Herzogtums 1867 führte und sehr erfolgreich in die Dachschieferproduktion einstieg. Erste Anlagen wie Zechenhaus mit Spaltraum, Schlafkammern, Materialmagazin und Büro wurden zu dieser Zeit angelegt.

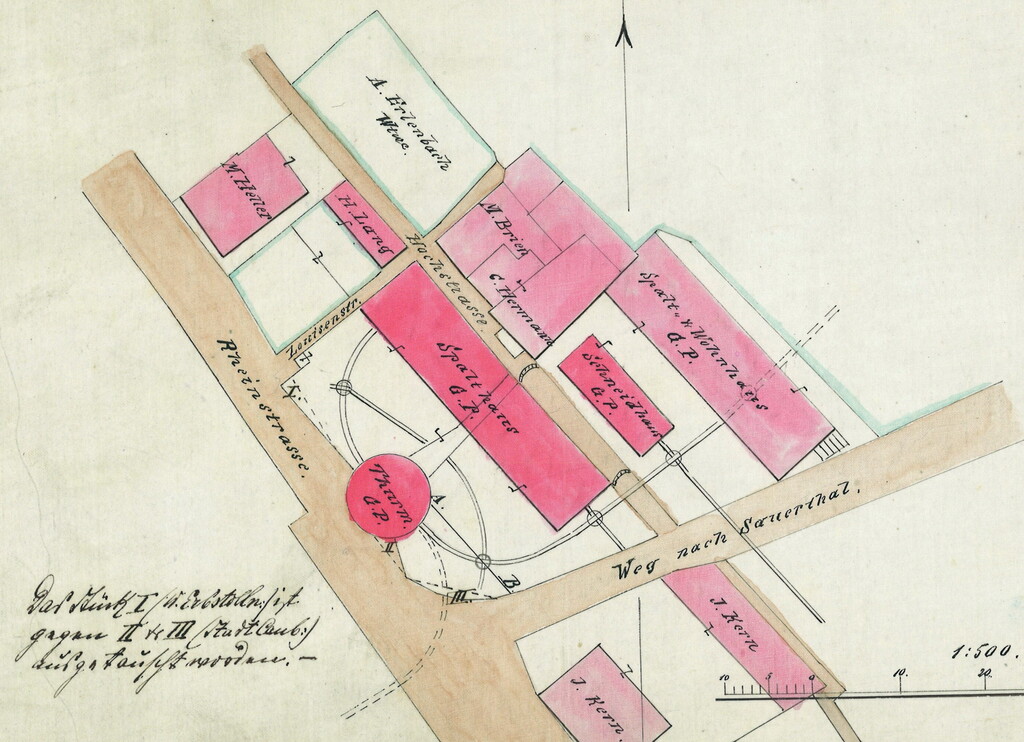

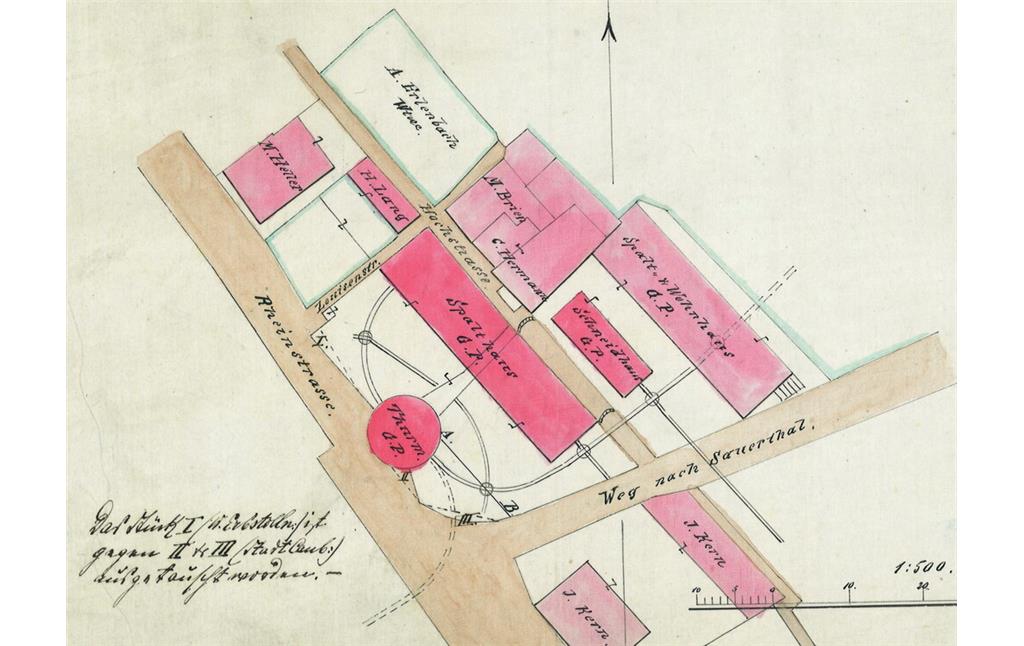

Am 12. März 1870 ersteigerte die Rheinböllerhütte „Gebrüder Puricelli“ für 363.750 Reichsmark vom preußischen Staat den Wilhelm-Erbstollen mit 18 weiteren Grubenfeldern und Anlagen. Die Gebrüder Puricelli investierten heftig und die Blütezeit des Kauber Schiefers begann. Die Anlagen entstanden, die heute noch zu sehen sind. Die Firma Puricelli blieb Eigentümerin bis zum „bitteren“ Ende im Jahr 1972, wenn sie auch in den letzten Jahrzehnten die Anlage verpachtet hatte. Beispielsweise war das Bergwerk ab 1953 an die Firma Schilling aus Goslar verpachtet. Im Juni 1972 wurde die Grube nach Konkurs endgültig stillgelegt.

Ausmaße

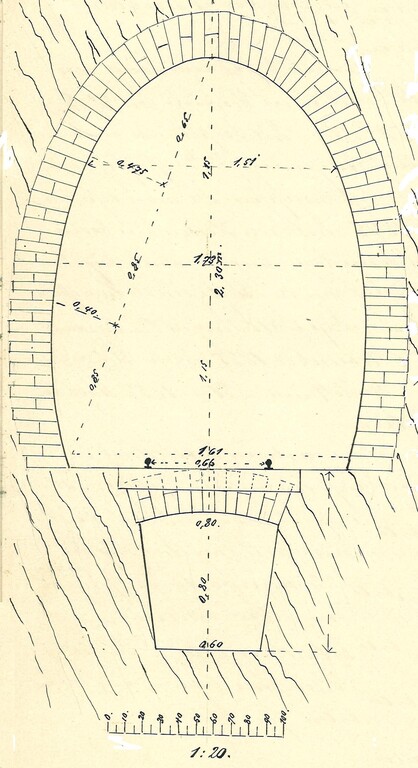

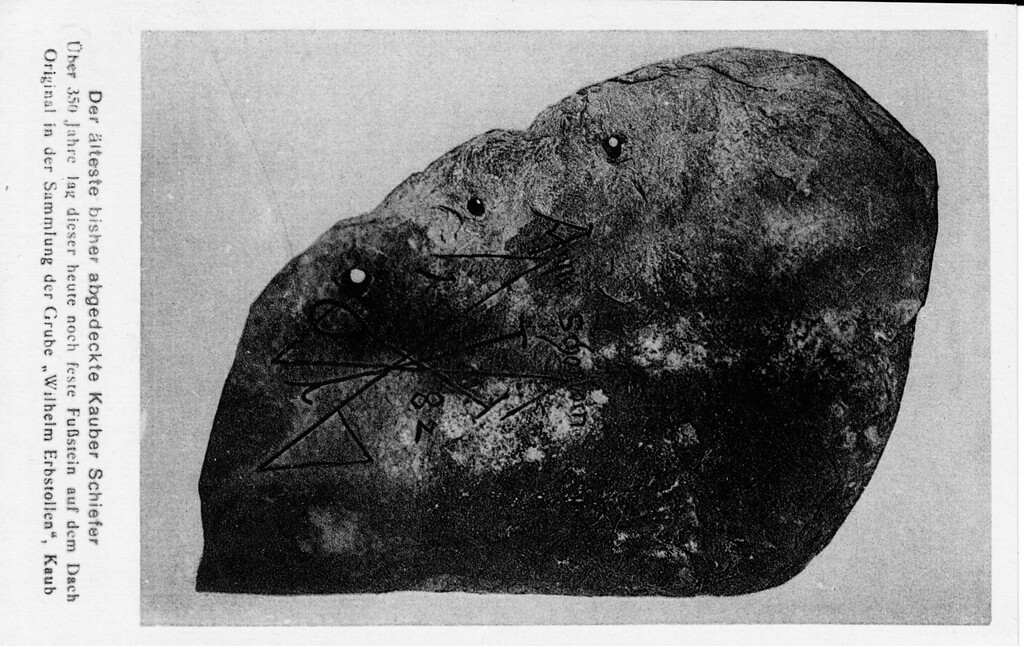

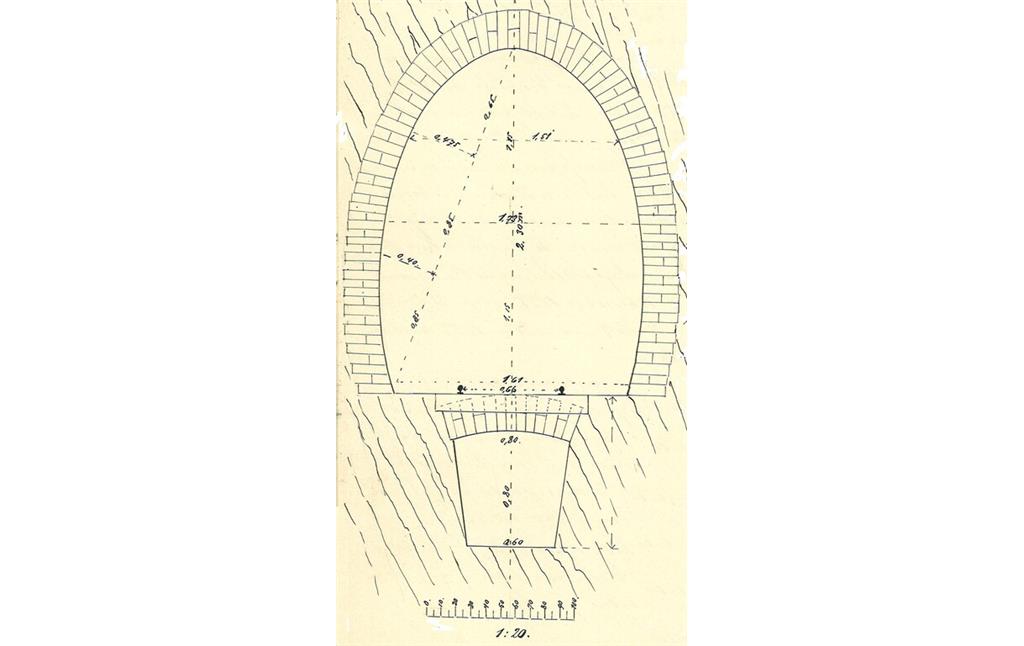

Insgesamt wurden 25 km Strecken und Abbaue aufgefahren, verteilt auf 4 Sohlen (im Höhenabstand von ca. 30 m). Die Hauptstecke geht ca. 1,7 km gerade in den Berg. Die Produktion wird nach der Länge der zugerichteten Schieferplatten, senkrecht aufgestellt und dicht aneinandergereiht, gemessen. Bis 1937 kam man dabei auf eine Länge von 2,2 km. Ab 1925 gewann die Verarbeitung des „Abfalls“ durch Zermahlen des Schiefers immer größere Bedeutung. So war das Schiefermahlwerk ein zweites, wirtschaftlich bedeutsames Standbein, welches den Niedergang der Dachschieferproduktion letztendlich aber nur verzögerten.

Jüngere Geschichte und heutige Situation

1972 wurde die Konkursmasse noch an eine Bergwerksfirma verkauft, die zumindest das Mahlwerk auf der anderen (rechten) Seite der Adolfstraße weiter betreiben wollte. Bei einem erneuten Verkauf im Jahr 1984 ging der gesamte Besitz (Gebäude und Grundstücke) an zwei Wiesbadener Privatpersonen. Die neuen Besitzer kümmerten sich nach dem Verkauf des „Tafelsilbers“ nicht weiter um die Anlage. Somit ist diese kulturhistorisch bedeutsame Stätte in den heutigen, ruinenhaften Zustand gekommen. Das Mahlwerk wurde von den Besitzern der Firma VIA (Zementmosaikplatten) übernommen und dient heute als Wohnhaus. Die Rheinsohle (ca. 30 m unterhalb der Eingangssohle) ist voll Grundwasser, so dass die unterirdischen Anlagen von der Verbandsgemeinde Loreley für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. Deshalb ist auch eine Befahrung (= Besichtigung) nicht möglich.

Kulturdenkmal

Das Schieferbergwerk Wilhelm-Erbstollen wird im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Rhein-Lahn-Kreis geführt (Stand 2023). Der Eintrag lautet:

„Adolfstraße/ Ecke Zollstraße, Schiefergrube Wilhelm-Erbstollen, Gesamtanlage; zehnachsiges Stollen- und Zechenhaus, Backstein, bez. 1837; Spalthalle, tlw. Backstein bzw. Beton (nach 1916), tlw. Fachwerk; Schiefermahlwerk, Bruchstein, nach 1916; auf dem Gelände der sog. Dicke Turm und weitere Stadtmauerreste.“

(Wilfried Radloff, Verein Kauber Schiefer e.V., 2023)

Internet

www.regionalgeschichte.net: Wilhelm-Erbstollen (abgerufen 16.11.2023)

de.wikipedia.org: Wilhelm-Erbstollen (abgerufen 16.11.2023)

www.deutsche-biographie.de: Adolf. Herzog von Nassau (1839–66) (abgerufen 16.11.2023)