Synagoge Heinsberg

Gedenkort an die ehemalige Heinsberger Synagoge

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Heinsberg

Kreis(e): Heinsberg

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 03′ 42,36″ N: 6° 05′ 41,69″ O 51,06177°N: 6,09491°O

Koordinate UTM 32.296.440,23 m: 5.660.709,12 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.506.697,73 m: 5.658.521,91 m

-

Hinweisschild am ehemaligen Standort der Synagoge in Heinsberg (2023)

- Copyright-Hinweis:

- Sophie Klems / LVR

- Fotograf/Urheber:

- Sophie Klems

- Medientyp:

- Bild

-

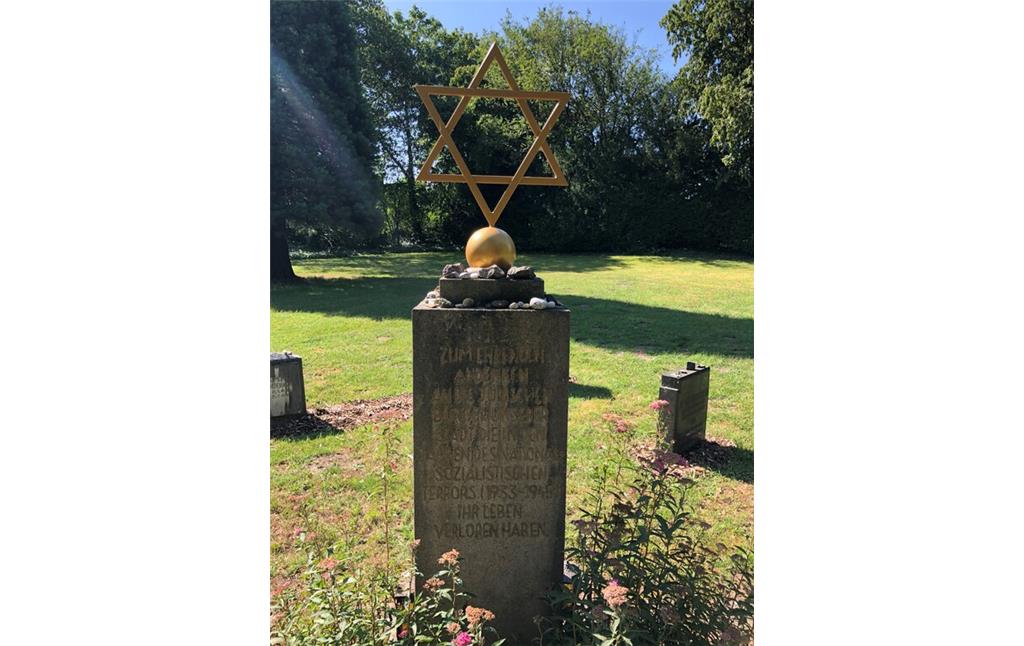

Gedenkstein des neuen jüdischen Friedhofs in Heinsberg (2023)

- Copyright-Hinweis:

- Sophie Klems / LVR

- Fotograf/Urheber:

- Sophie Klems

- Medientyp:

- Bild

-

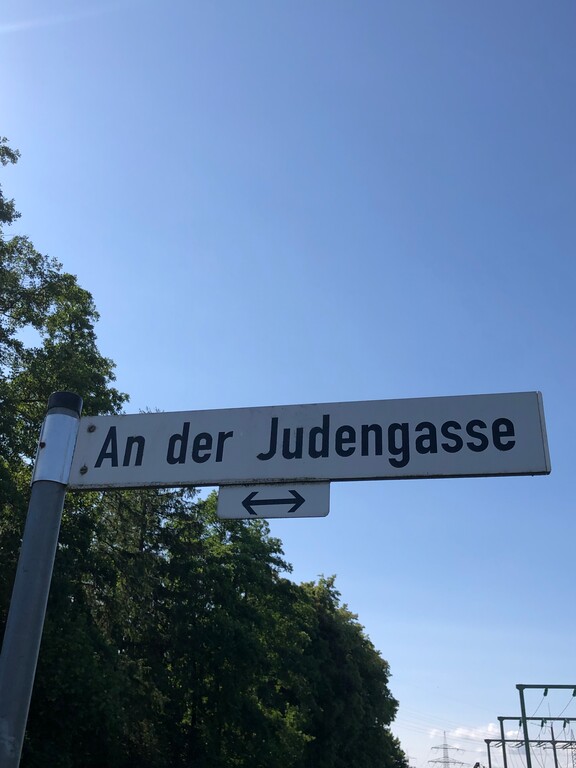

Straßenschild an der Judengasse (2023)

- Copyright-Hinweis:

- Sophie Klems / LVR

- Fotograf/Urheber:

- Sophie Klems

- Medientyp:

- Bild

Eine erste Synagoge entstand in Heinsberg im 18. Jahrhundert, die erstmalig 1771 erwähnt wurde. 1811 wurde durch die kleine Gemeinde ein schlichtes Synagogengebäude eingeweiht. In einem Hinterhof der heutigen Hausnummer Hochstraße 89 gelegen, stand das Gebäude innerhalb der dichtbebauten Altstadt und grenzte an ein Fabrikgelände. Es handelte sich um einen einfachen achteckigen Bau mit Kuppeldach. Die Synagoge stellte fortan das religiöse und kulturelle Zentrum der jüdischen Gemeinde Heinsbergs dar. Dieses wurde nicht nur für Gottesdienste genutzt, sondern diente auch als Gemeindehaus (www.heinsberg.de).

Die jüdische Gemeinde

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts lebten Juden in Heinsberg. Um 1640 lebten vier jüdische Familien innerhalb des Stadtgebietes. Zur Synagogengemeinde mit Sitz in Geilenkirchen gehörten auch die Ortschaften Waldenrath, Gangelt, Straeten und Dremmen. 1808 umfasste die Gemeinde mehr als 200 Angehörige (www.jüdische-gemeinden.de).

1927 zählte man innerhalb der Stadt Heinsberg 65 jüdische Bürgerinnen und Bürger. Viele der in Heinsberg lebenden Juden waren Einzelhändler mit kleinen und mittleren Geschäften sowie Viehhändler, Metzger und Makler.

Die nationalsozialistische Machtergreifung im Jahr 1933 bedeutete für die jüdische Bevölkerung Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung. In den Morgenstunden der Reichspogromnacht am 10. November 1938 wurde unter der Führung des NSDAP-Kreisleiters Konrad Volm das Synagogengebäude ausgeräumt, die Inneneinrichtung zertrümmert sowie die Kultgegenstände zerstört und auf die Straße geworfen. Feuerwehrleute sollten bei der geplanten Brandlegung die nahe stehenden Häuser schützen. Der Leiter der Heinsberger Feuerwehr weigerte sich jedoch, wodurch auf die Brandsetzung der Synagoge verzichtet wurde.

Im November 1944 wurde die Synagoge durch alliierte Luftangriffe zerstört (www.jüdische-gemeinden.de; Reuter 2007, S. 42).

Anlässlich des 60. Jahrestages der Reichspogromnacht wurde an dem ehemaligen Standort der Synagoge, am Wohnhaus Hochstraße 89, eine Gedenktafel angebracht. Sie erinnert daran, dass sich hier einst die Synagoge der jüdischen Gemeinde befand. Ihre in Versalien gehaltene Inschrift lautet:

Im Hinterhof dieses Hauses befand / sich die Synagoge der jüdischen / Gemeinde Heinsberg.

Sie wurde im Jahre 1818 eingeweiht / und am 10. November 1938 von / Nationalsozialisten verwüstet.

Durch den Luftangriff am 16. Novem- / ber 1944 wurde das Gebäude end- / gültig zerstört.

Die jüdische Gemeinde des Kreises Heinsbergs gehört heute zu denen der Gemeinde Mönchengladbach sowie der Kreise Viersen und Grevenbroich (juedischer-niederrhein.de).

(Sophie Klems, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2023)

Internet

www.heinsberg.de: Die Heinsberger Synagoge (abgerufen 22.08.2023)

de.wikipedia.org: Synagoge (Heinsberg) (abgerufen 22.08.2023)

www.jüdische-gemeinden.de: Heinsberg (abgerufen 22.08.2023)

juedischer-niederrhein.de: Jüdisches Leben am Niederrhein (abgerufen 19.09.2023)

Literatur

- Reuter, Ursula (2007)

- Jüdische Gemeinden vom frühen 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, VIII.8.) Bonn.

Synagoge Heinsberg

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Hochstraße 89

- Ort

- 52525 Heinsberg - Heinsberg / Deutschland

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kein

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Literaturauswertung, Vor Ort Dokumentation

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1811, Ende 1944

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Sophie Klems (2023): „Synagoge Heinsberg”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-345706 (Abgerufen: 9. Februar 2026)