Gemeindegröße um 1815: –, um 1880: 34 (1885), 1932: 31 (1933), 2006: – (vorstehende Angaben nach Reuter 2007).

Bethaus / Synagoge

Die Synagoge wurde um 1890 erbaut und 1938 schwer beschädigt. 1943 wurde das Gebäude verkauft und abgerissen (Reuter 2007.)

„Die zunächst nur wenigen Juden von Vettweiß (zwischen sieben und zehn Personen) besuchten, wie ihre Nachbarn in Froitzheim, Kelz, Nörvenich, Poll und Hochkirchen, in der Mitte des 19. Jahrhunderts das jüdische 'Betlokal' in Lüxheim. 1866 gehörte Vettweiß zur Filialgemeinde Lüxheim (mit 113 'Seelen'), die wiederum Teil der inzwischen staatlich anerkannten Synagogengemeinde Düren war.“ (Reuter 2015)

In Vettweiß war der vermehrte Zuzug jüdischer Familien der Anlass zu dem um 1890 erfolgten Neubau der Synagoge. Möglicherweise gab es aber auch Konflikte mit der Gemeinde in Lüxheim, die im Jahr 1893 ein eigenes Gotteshaus einweihte (ebd.).

In der deutschen Wikipedia wird berichtet, dass der Neubau der kleinen Vettweißer Landsynagoge auf dem Grundstück des wohlhabenden Immobilienhändlers Naftali Bruch (1828-1900) erfolgte, der selbst im Haus nebenan wohnte (Gereonstraße 85):

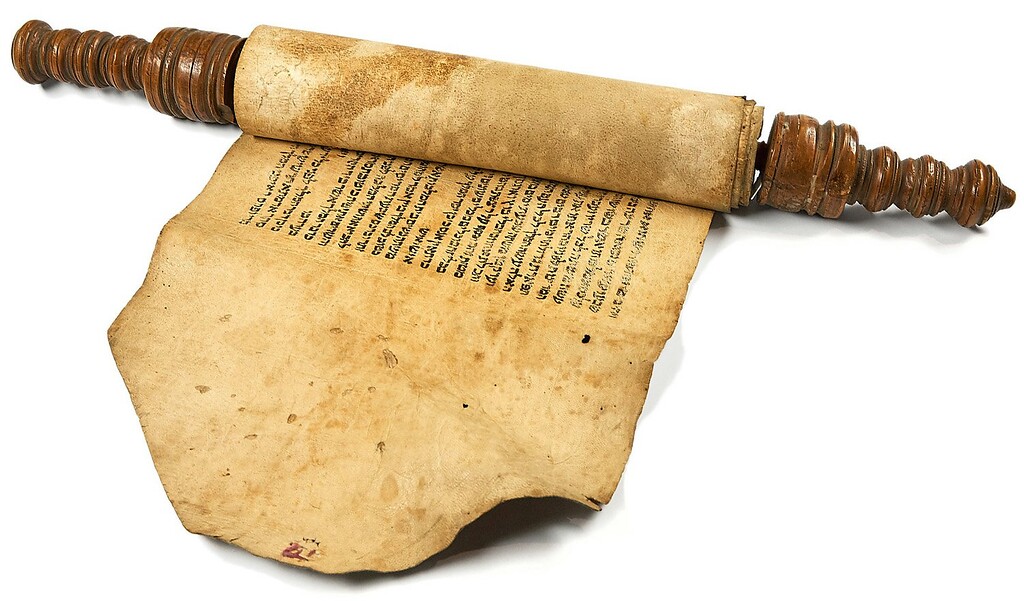

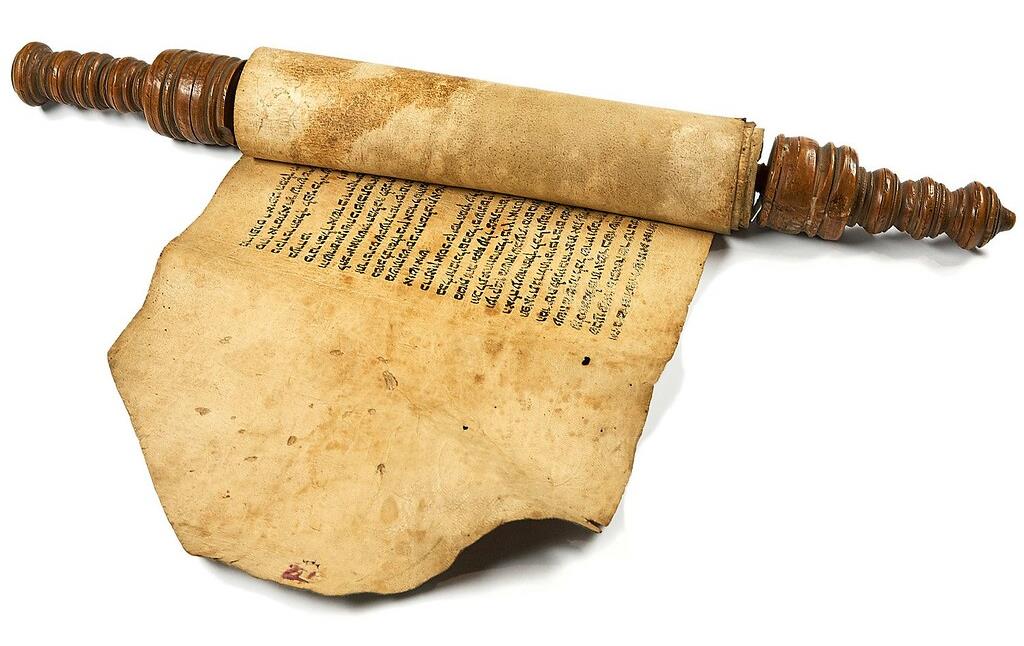

„Soweit bekannt gibt es keine Fotos von der Synagoge. Über die Inneneinrichtung wurden Aufzeichnungen bei der Aufarbeitung des Novemberpogroms 1938 in den 1950er Jahren gemacht. So gab es eine Frauenempore, Möbelstücke und Bänke, Pult, Vorhänge, einen siebenarmigen Leuchter und Torarollen.“

Zu der Zerstörung im Rahmen der nationalsozialistischen Novemberpogrome 1938 wird geschildert, dass am Morgen des 10. November ein Mob unter Führung des NSDAP-Ortsgruppenleiters und Direktors der örtlichen Molkerei in das Innere der Synagoge eindrang und das Inventar zerstörte. Wie auch andernorts wurde einzig wegen der Gefährdung der benachbarten Häuser auf ein Abbrennen des Gebäudes verzichtet.

„Reste der Einrichtungen wurden in die Molkerei transportiert, dort gelagert und später teilweise verbrannt. Nur der Leuchter wurde von einem Nachbarn in sein Haus geholt und so gerettet. In den 1960er Jahren kam er in den Besitz des Hausarztes August Bender (und ehemaligen KZ-Lagerarztes!), der von 1949 bis 1988 im Nachbarort Kelz praktizierte. Kurz vor seinem Tod übergab Bender die Menora dem Landschaftsverband Rheinland, der sie seit 2005 in der Synagoge Rödingen ausstellt.“ (de.wikipedia.org)

Die Menora - der siebenarmige Leuchter gilt wie auch der Davidstern als Symbol des Judentums - wurde erstmals am 3. Februar 2013 im LVR-Kulturhaus Landsynagoge Rödingen der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt (Reuter 2015).

Lage / Objektgeometrie

Auf den historischen Karten der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) wie auch in den topographischen Karten der TK 1936-1945 findet sich das Gebäude der Synagoge nicht gesondert ausgewiesen (vgl. Kartenansichten). Die Objektgeometrie ist daher hier lediglich symbolisch in der Gereonstraße eingezeichnet.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2023)

Internet

de.wikipedia.org: Synagoge Vettweiß (abgerufen 17.02.2023)

de.wikipedia.org: Jüdische Gemeinde Vettweiß (abgerufen 17.02.2023)