Geschichte 1916-1988

Entwicklung 1988-1999

Entwicklung ab 1999-2020

Betreiber

Nachnutzungen

Ausdehnung

Exkurs

Heutiger Zustand

Zugang

Einzelbefunde

Geschichte 1916-1988

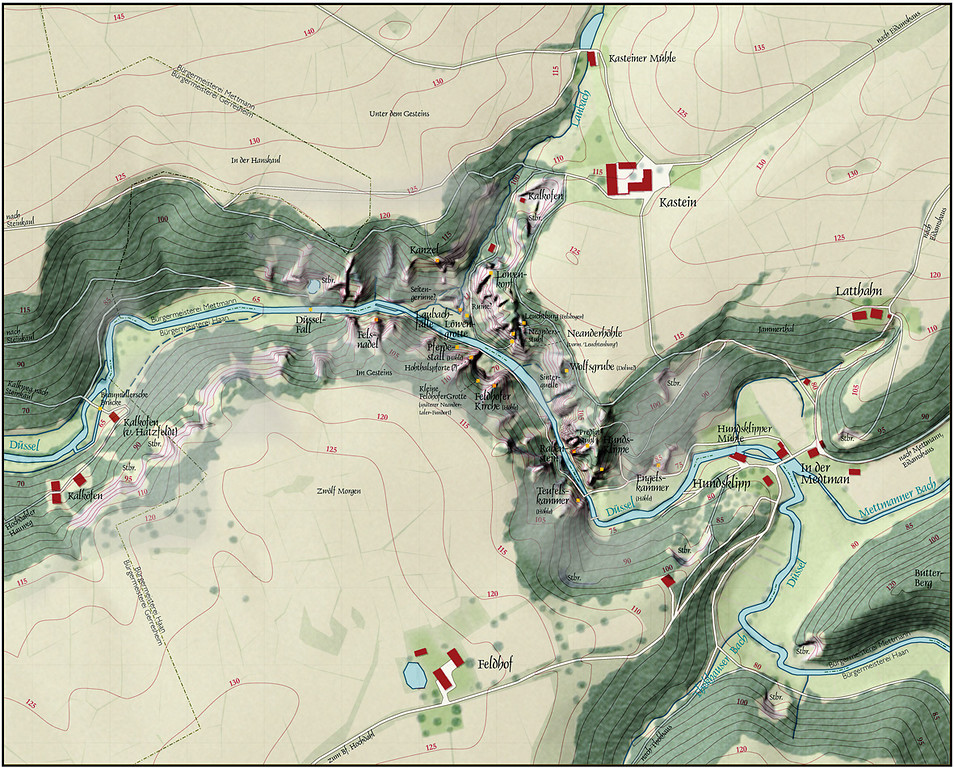

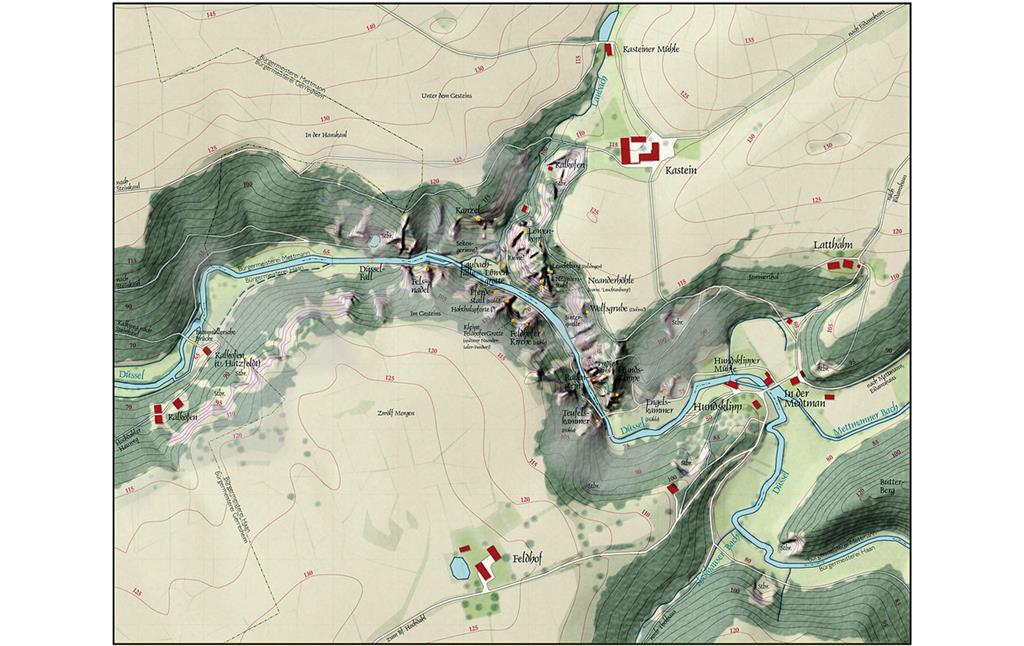

Der Steinbruch liegt nördlich des Neandertals auf der sich anschließenden Hochfläche. Der Abbau folgt der geologischen Formation des Neandertals, welche im sogenannten „Gesteins“ schon ab Mitte des 19. Jahrhunderts intensiv ausgebeutet wurde (s.a. Neandertal). Die dortigen Steinbrüche erreichten Berühmtheit durch die Knochenfunde des Neandertalers (s.a. Fundort des Neandertal-Fossils).

Im Vergleich zu den im „Gesteins“ des Neandertals liegenden Brüchen wird der Steinbruch relativ spät eröffnet. Die nachfolgenden historischen Informationen wurden dankenswerter Weise von Herrn Bank, Betriebsleiter des Werks Neandertal der CoMin GmbH & Co KG, zur Verfügung gestellt: Erst 1916 kaufen die Mannesmann-Hochofen-Thomaswerke aus Duisburg das Gut Kastein und 1928 Gut Gathen am Laubach, einem kleinen Seitental des Neandertals. Am Taleingang unterhalb des Hofes Kastein soll bereits ein älterer Bruch und Kalkofen gelegen haben. (Vgl. Panoramakarte des „Gesteins“ (Neandertal) von Wolfgang Wasser, 2012). Die Anlage des Bruchs steht wohl in Zusammenhang mit den Bestrebungen der Hochofenwerke, sich von den monopolistischen Strukturen der RKW Dornap zu befreien. Die dicke, über dem Kalkstein liegende Lehmdeckschicht, welche vor dem Abbau abgetragen werden muss, wird ebenfalls wirtschaftlich genutzt und eleganterweise ab 1924 in einem Ringofen zu Ziegeln und Klinkern weiterverarbeitet.

1925 geht der erste Kalkschachtofen des nun zur „Mannesmann AG“ gehörenden Bruchs in Betrieb, 1928 folgen drei weitere Kalkschachtöfen. Ein Backenbrecher bringt das Rohmaterial auf die zum Brennen benötigte Korngröße. In den 1930er und 1940er Jahren liegt die Betriebsstärke bei 130 Arbeitern. Nach dem kriegsbedingten Niedergang wird der Betrieb schnell wieder aufgenommen und 1957 geht zusätzlich eine Teermakadam-Anlage in Betrieb, die Material für Straßenbeläge liefert.

1964 wird die gesamte Anlage modernisiert, und es entstehen neue, leistungsfähige Brech- und Aufbereitungsanlagen. Diese bestehen aus einem Vor- und zwei Nachbrechern. Die Klassifizierung erfolgt über vier Siebmaschinen mit neun nachgeschalteten Bunkern. Das Brennen erfolgt mittels zweier moderner Drehöfen von 121,5 Meter Länge. Dazu gehört ein Kalksilogebäude für Fein- und Stückkalke mit 5.500 Tonnen Kapazität. Im Laufe der 1970er Jahre erfolgt der Abbruch der Schachtöfen und Siloanlagen am alten Werksstandort.

Zwei weitere Ringschachtöfen gehen 1981 in Betrieb.

Entwicklung 1988-1999

Nach dem Verkauf an die „Rheinischen Kalksteinwerke GmbH Wülfrath“ 1988 werden die Brennanlagen 1989 abgebrochen. Die stillgelegten Lagerplätze nutzt ab 1993 eine Recyclingfirma für Rohstoffrückgewinnung. Am Standort der Makadam-Anlage entsteht 1996 eine Asphaltmischanlage der „R & K Asphalt GmbH“.

Entwicklung ab 1999-2020

Nach Übernahme der RKW Wülfrath 1999 durch die „Lhoist-Gruppe“ wird der Betrieb 2003 verkauft.

Bis 2015 firmiert er als „Kalksteinwerk Neandertal GmbH“ und wird dann Teil der „CoMin-GmbH & Co KG“.

Im jetzigen Werk Neandertal werden ungebrannte Produkte aus Kalkstein hergestellt. Dazu gehören Kalkstein, Kalksteinschotter und Kalkgemische für den Straßenbau und die Asphaltindustrie. Außerdem werden Bruchsteine, Knäpper und Rasensteine für den Garten- und Landschaftsbau sowie Teichanlagen gewonnen.

Die ursprünglich bis 2015 reichende Betriebserlaubnis ist nach einer fünfjährigen Verlängerung im Jahr 2020 endgültig ausgelaufen. Grund für die Verlängerung war ein Hangrutsch im Jahr 2014, der eine Straße abrutschen ließ und zu einer zeitweiligen Stilllegung des Bruchs führte.

Betreiber

- 1916: Fa. Mannesmann-Hochofen-Thomaswerk in Duisburg-Huckingen, später umfirmiert in „Mannesmann AG“

- 1988: Verkauf an „RKW Wülfrath“

- 1999: Übernahme durch „Lhoist-Gruppe“

- 2000: Umbenennung in „Rheinkalk Neandertal GmbH“

- 2003: Verkauf an Sticker-Verbund und Umbenennung zu „Kalksteinwerk Neandertal GmbH“

- 2015: Umfirmierung in „CoMin GmbH & Co KG“, Mettmann

Nachnutzungen

Teilflächen werden von einer Recyclinganlage sowie einer Spedition genutzt. Ein langfristiges Nutzungskonzept wird noch diskutiert.

Seit einigen Jahren wird von Politik, Öffentlichkeit und Besitzer des Bruchs die weitere Nutzung des Areals diskutiert. Die Vorstellungen sind teils sehr kontrovers und reichen von Freizeitpark über Wohnen und Erholung bis zum strengen Naturschutz. Schon 2010 wurde im Auftrag von Stadt und Kreis Mettmann sowie der Stadt Erkrath ein Masterplan zu Zukunft und Entwicklung des Steinbruchareals sowie dessen Anbindung an das benachbarte Neandertal entworfen (Kreis Mettmann 2010). Bislang sind noch keine Entscheidungen gefallen (Stand 08/2021).

Ausdehnung

Bei Anlage des Bruchs 1916 nutzt man das Laubachtal, ein kleines Seitental des Neandertals, welches sich in die Hochfläche nördlich des Neandertals einschneidet. Um Platz für das Kalkwerk und die Ziegelei zu haben, wird am Taleingang, nördlich des Guts Kastein, die Ostflanke des Tals auf einer Länge von 300 Meter und einer Breite von ca. 80 Meter abgetragen. Die dort entstehenden Anlagen sowie die Ziegelei können so ohne Überwindung größerer Höhenunterschiede direkt an die parallel zum Neandertal verlaufende Bahnlinie Düsseldorf-Wuppertal angeschlossen werden. Die Anlagen werden sukzessive erweitert, das Gut Kastein dabei abgerissen.

Der langgestreckte, gegen den Osthang des Tals angelegte Kalksteinbruch wächst zunächst nur langsam. Erst ab den 1950er Jahren zeigen die Karten eine zügige Vergrößerung der Abbauflächen. 1937 beträgt die Größe nur 300 x 50 Meter, bis 1954 erreicht der Bruch dann eine Ausdehnung von 380 x 180 Meter. 1975 zeigen die Luftbilder eine Erweiterung auf bis zu 730 x 430 Meter Fläche. Nach dem Bau des neuen Kalkwerks 1964, an einem Standort etwa 300 Meter weiter westlich, werden die alten Betriebsanlagen um 1980 abgebrochen, um die darunter liegenden Kalkvorräte nutzen zu können. Dadurch erweitert sich der Bruch an seiner südlichen Hälfte um rund 300 Meter. Der bis dahin erhaltene Talabschnitt des Laubacher Bachs mit dem alten Mühlteich wird dabei abgetragen. Bis 1985 erlangt der Abbau seine endgültige Ausdehnung mit rund 500 x 800 Meter Fläche. Die Gewinnung geht nun in die Tiefe. Mit über sechs Sohlen (auch Bermen oder Scheiben) von 20 Meter Höhe erreicht der Steinbruch eine Tiefe von 120 Meter: Rekord im Niederbergischen Land. Er reicht bis knapp an den Meeresspiegel (14 Meter über NN) und damit weit unter das Talniveau des benachbarten Neandertals, welches bei 76 Meter über NN liegt. Der Abraum wird auf einer langgestreckten Halde westlich des Bruchs deponiert, unweit des Gut Gathen. Das 1928 erworbene Gut Gathen war bis vor wenigen Jahren auch Sitz der Geschäftsleitung.

Der Transport innerhalb des Bruchs wird in den 1950er Jahren von Feldbahnen auf gleislosen Betrieb umgestellt. Schwerlastkraftwagen übernehmen nun die Fahrt aus dem Bruch bis zu den Aufbereitungsanlagen. Die sogenannten „Dumper“ erreichen heute ein Fassungsvermögen von 40 Tonnen. Die Fördermenge lag in den 1990er Jahren bei rund 1 Million Tonne pro Jahr.

Exkurs

Auf dem Höhenrücken westlich des Kalkwerkes besteht ein größeres Vorkommen von feinkörnigen, oberoligozänen Meeressanden des Tertiärs. Diese hatten als Formsande in der Eisengießerei eine größere wirtschaftliche Bedeutung. Bereits vor Anlage des Kalksteinbruchs werden diese durch eine 380 Meter lange Seilbahntrasse direkt an die unterhalb verlaufende Eisenbahnlinie Wuppertal-Düsseldorf angeschlossen. Die Seilbahntrasse wird im weiteren Verlauf des Abbaus nach Norden verschwenkt [Anm.: In der geologischen Karte Mettmann mit Berichtigungsstand von 1919 (hrsg. 1930) sind Sandgrube und Seilbahn dargestellt. Die Steinbrüche hingegen noch nicht]. Die topographische Karte von 1930 zeigt, dass die Formsandgrube nun mit einer rund 1 Kilometer langen Gleisanlage an den Bahnhof Neandertal angeschlossen ist. Dabei quert sie den Zufahrtsbereich des Kalkwerks und ist mit einem Abzweig auch an dieses angebunden. Noch 1954 scheint die Trasse zu bestehen. Ab etwa 1960 werden die alten Sandgruben vom Kalkwerk als Schlammteich zur Klärung der Abwässer aus der Kalkwäsche genutzt und so in den Betriebsablauf eingebunden.

Heutiger Zustand

Kalköfen und Siloanlagen nicht erhalten, Bruchkessel großenteils geflutet, Randbereiche unterliegen spontaner Sukzession, vor allem mit Birken. Halde mit Laubwald aufgeforstet.

Zugang

Betriebsgelände, Zugang nur mit Einverständnis der „CoMin GmbH & Co KG“

Einzelbefunde

- Kantinengebäude

- Werkstattgebäude

- Pumpstation

- Trafostation

- Bahndurchlass

- Betonmauer der Siloanlagen

(Jörn Kling, 2021)

Quelle

Freundliche Auskünfte durch Herrn Bank, Betriebsleiter des Werks Neandertals der CoMin GmbH & Co KG.