Fundort des Neandertaler-Fossils „homo neanderthalensis“

Kleine Feldhofer Grotte

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Erkrath

Kreis(e): Mettmann

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 13′ 38,31″ N: 6° 56′ 44,25″ O 51,22731°N: 6,94562°O

Koordinate UTM 32.356.557,36 m: 5.677.108,19 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.566.098,37 m: 5.677.359,68 m

-

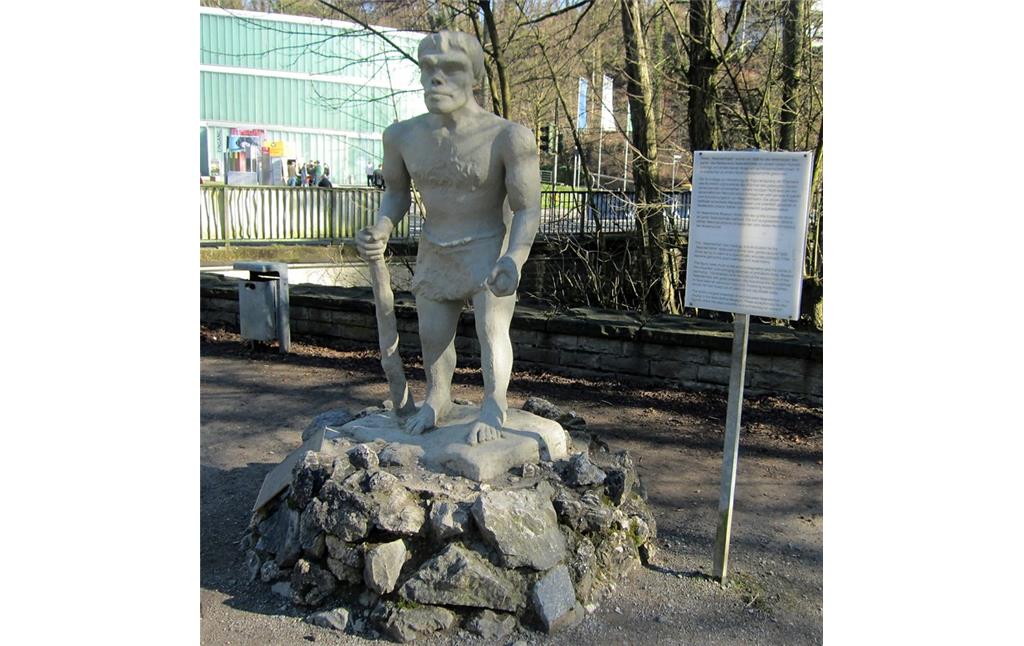

Der Fundort des Neandertaler-Fossils im Neandertal, hier das Grabungsareal der früheren Höhlen "Feldhofer Grotte" und "Feldhofer Kirche" (2015). Rechts im Bild der "Zeitstrahl", links eine künstlerische Darstellung des "homo neanderthalensis".

- Copyright-Hinweis:

- Montermann, Levin / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Levin Montermann

- Medientyp:

- Bild

-

Am Fundort des Neandertaler-Fossils im Neandertal (2015): Rot-weiße Fluchtstangen dokumentieren das Grabungsareal der früher hier befindlichen Höhlen "Feldhofer Grotte" und "Feldhofer Kirche", links im Bild der Weg des "Zeitstrahls" (2015)

- Copyright-Hinweis:

- Montermann, Levin / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Levin Montermann

- Medientyp:

- Bild

-

Rot-weiße Fluchtstangen dokumentieren das Grabungsareal der früher hier befindlichen Höhlen "Feldhofer Grotte" und "Feldhofer Kirche" am Fundort des Neandertaler-Fossils "homo neanderthalensis" im Neandertal (2015).

- Copyright-Hinweis:

- Montermann, Levin / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Levin Montermann

- Medientyp:

- Bild

-

Die Felsformation "Rabenstein" am Zugang zum Fundort des Neandertaler-Fossils homo neanderthalensis (2015).

- Copyright-Hinweis:

- Montermann, Levin / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Levin Montermann

- Medientyp:

- Bild

-

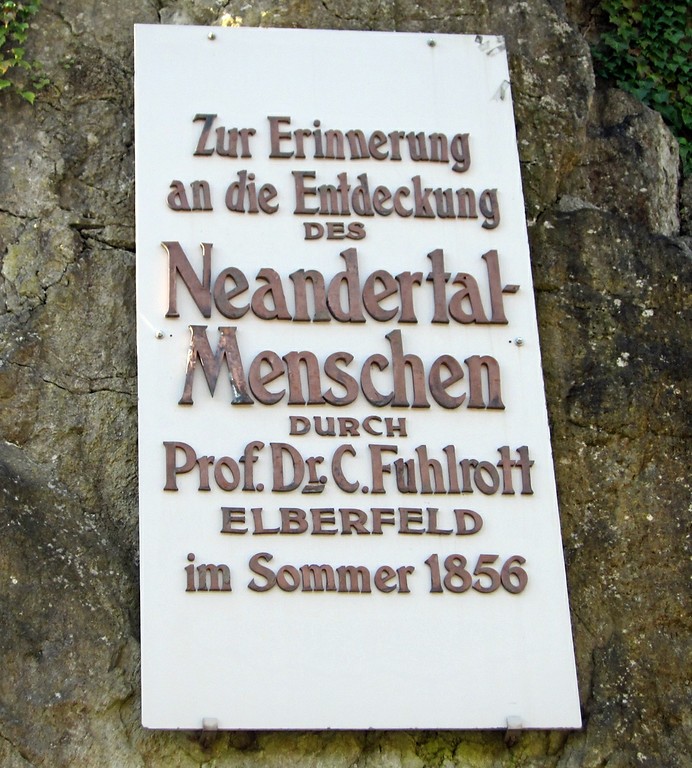

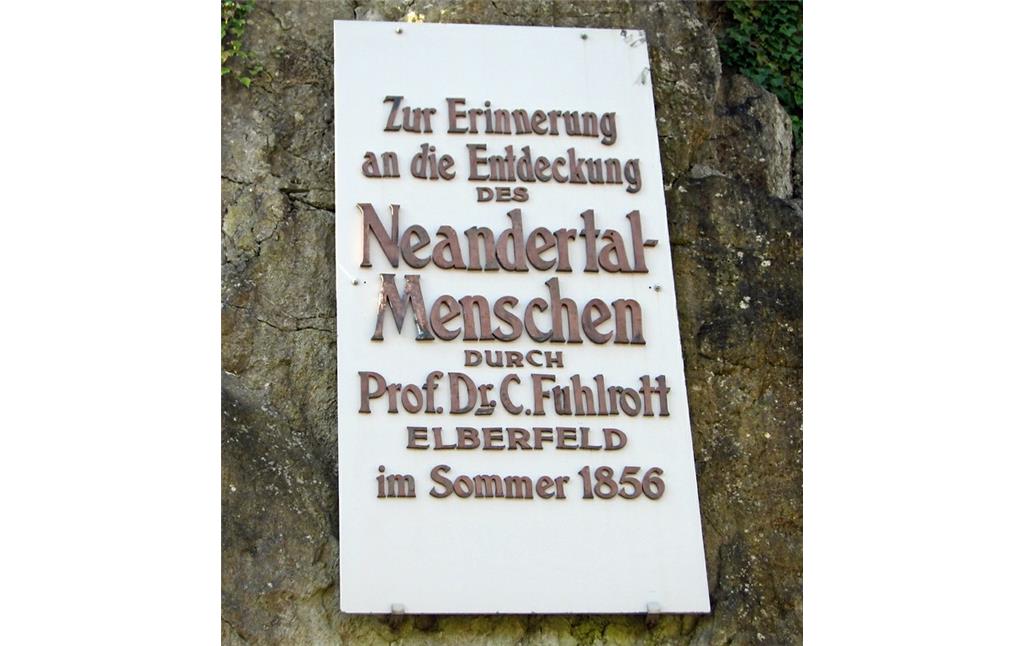

Erinnerungstafel zur Entdeckung des Neandertalers im Jahr 1856; an der Felsformation "Rabenstein" am Zugang zum Fundort des Neandertaler-Fossils (2015).

- Copyright-Hinweis:

- Montermann, Levin / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Levin Montermann

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf einen Teil der erneuten Grabungen im Neandertal im Jahr 2000.

- Copyright-Hinweis:

- Eggerath, Hanna

- Fotograf/Urheber:

- Eggerath, Hanna

- Medientyp:

- Bild

-

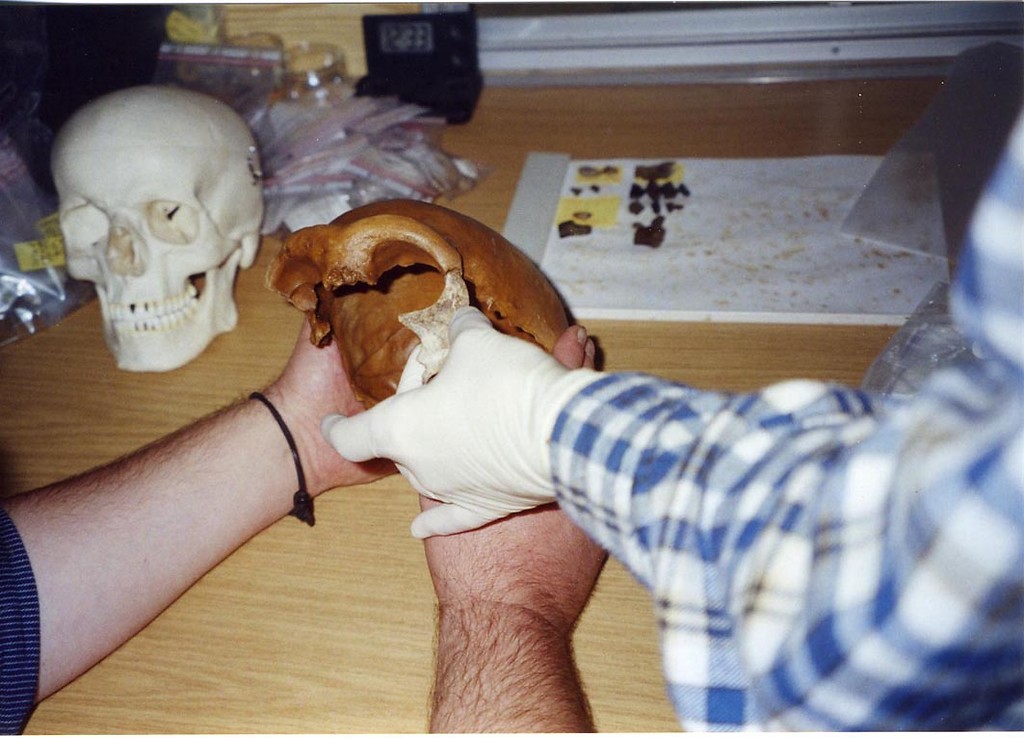

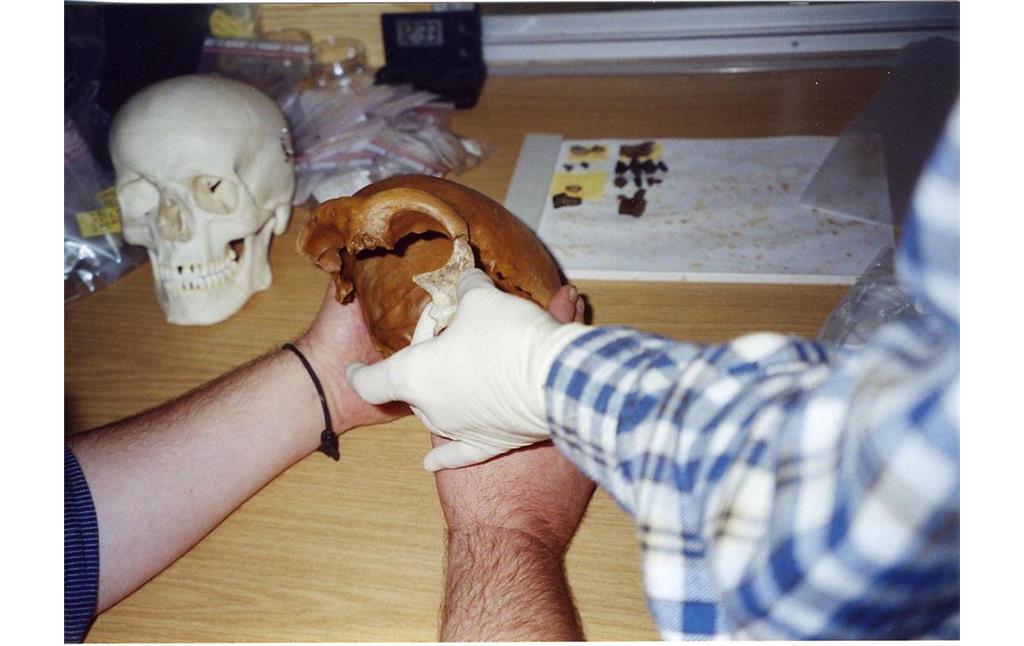

Jürgen Thissen hält am 31.07.2000 eine Kopie des 1856 gefundenen Schädels des Neandertalers fest, während Ralf Schmitz das im Jahre 2000 gefundene Jochbein anfügt.

- Copyright-Hinweis:

- Eggerath, Hanna

- Fotograf/Urheber:

- Eggerath, Hanna

- Medientyp:

- Bild

-

Das Ölgemälde "Rabenstein" von Eugen von Guérard (1841, Format 31,5 x 44,0 Zentimeter) zeigt den Felsen "Rabenstein" im Neandertal.

- Copyright-Hinweis:

- Privatbesitz Melbourne

- Fotograf/Urheber:

- von Guérard, Eugen

- Medientyp:

- Bild

-

Das Gelände mit dem durch rot-weiße Stangen markierten Fundplatz im Neandertal, wo das Jochbein des Neandertalers im Jahre 2000 gefunden (Aufnahme 2003).

- Copyright-Hinweis:

- Eggerath, Hanna

- Fotograf/Urheber:

- Eggerath, Hanna

- Medientyp:

- Bild

-

Fundort des Neandertaler-Fossils im Neandertal (2006).

- Copyright-Hinweis:

- Knieps, Elmar

- Fotograf/Urheber:

- Elmar Knieps

- Medientyp:

- Bild

-

Die lebensgroße Steinskulptur von 1928, die - entsprechend der damaligen Vorstellung - einen Neandertaler ("homo neanderthalensis") darstellt, stammt von Franz Moch. Die 2010 restaurierte Figur befindet sich gegenüber des Neanderthal Museums (Aufnahme 2015).

- Copyright-Hinweis:

- Montermann, Levin / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Levin Montermann

- Medientyp:

- Bild

-

Der Fundort des Neandertaler-Fossils "homo neanderthalensis" im Neandertal bei Mettmann / Erkrath (2015).

- Copyright-Hinweis:

- Montermann, Levin / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Levin Montermann

- Medientyp:

- Bild

Nur wenige 100 Meter von der Fundstelle entfernt befindet sich seit 1996 das Neanderthal Museum, welches das Thema Neandertaler und seine Zeit behandelt. Das originale Fossil des Neandertalers wird allerdings bereits seit 1877 im Rheinischen Landesmuseum in Bonn, inzwischen LVR-LandesMuseum Bonn, verwahrt.

Der Neandertaler-Fund 1856 und seine Bedeutung

Im August 1856 stießen im nach dem Pastor und Kirchenlieddichter Joachim Neander (1650-1680) benannten Tal Steinbrucharbeiter in der „kleinen Feldhofer Grotte“ auf insgesamt 16 Knochen, welche man zunächst einem Höhlenbären zuordnete und nicht weiter beachtete: „ein Schädeldach mit einem Bruchstück des linken Schläfenbeins, ein Bruchstück des rechten Schulterblatts, ein rechtes Schlüsselbein, beide Oberarmknochen (der rechte vollständig erhalten), eine komplette rechte Speiche, Bruchstücke einer rechten und linken Elle, fünf Rippen, eine fast vollständige linke Beckenhälfte sowie beide vollständig erhaltenen Oberschenkelknochen.“ (de.wikpedia.org, Neandertal 1)

Erst der Naturforscher und Gymnasiallehrer aus Elberfeld, Johann Carl Fuhlrott (1803-1877), erkannte die Bedeutung des Fundes, als ihm wenig später die Steinbruchbesitzer Friedrich Wilhelm Beckershoff (1806-1873) und Friedrich Wilhelm Pieper – beide waren Mitglieder in Fuhlrotts Naturwissenschaftlichem Verein – die Knochen zur Begutachtung vorlegten. Er erkannte in den Skelettteilen die Überreste eines Menschen, aber auch bereits die deutlichen Unterschiede zum modernen Menschen. Fuhlrott berichtete der Fachwelt von der Entdeckung, erhielt dafür aber zunächst „vor allem Kritik und wenig Anerkennung (…) die wissenschaftliche Anerkennung des Neandertalers – seines größten Fundes - hat er aber nicht mehr erleben dürfen“ (www.rheinische-geschichte.lvr.de).

Erst nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen unter den Gelehrten wurde die Bedeutung des Fundes als Typusexemplar „Neandertal 1“ der biologischen Art homo neanderthalensis anerkannt. Die aufgefundenen Knochenfossilien des vermutlich in der Grotte bestatteten Vormenschen, der etwa 40 Jahre alt wurde, konnten 1991 auf ein Alter von 39.900 ± 620 Jahren datiert werden.

Der Gelehrtenstreit um den Fund, an dem sich Archäologen, Biologen, Paläontologen, Anthropologen, Pathologen, Anatomen, Geologen und weitere Naturwissenschaftler beteiligten, ist natürlich vor dem zeitlichen Hintergrund des geradezu revolutionären Werks des britischen Naturforscher Charles Robert Darwin (1809-1882) zu sehen. Darwins 1859 erstmals publizierte Abhandlung „Über die Entstehung der Arten“ (englisch „On the Origin of Species“) gilt heute als das grundlegende Werk der Evolutionsbiologie, war aber seinerzeit nicht nur in den Naturwissenschaften höchst umstritten, sondern beschäftigte auch Philosophen und Theologen – stellte es doch den bisher als unveränderlich geltenden göttlichen Schöpfungsplan der Bibel in Frage.

Der zwischenzeitig verschollene Fundort

Der genaue Fundort des Neandertalers wurde zeitgenössisch nicht genauer dokumentiert und ging durch die weiteren Steinbrucharbeiten im Neandertal – vor allem Kalkabbau – in den Folgejahrzehnten verloren. Die Feldhofer Grotte, auch „Neanderhöhle“ genannt, wurde um 1890 gesprengt.

Nach vergeblichen Ausgrabungen am Felsfuß der kleinen Feldhofer Grotte in den Jahren 1983-1985 konnte die als verschollen geltende Fundstelle erst 1997/2000 durch Grabungen des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege (heute LVR-Amt für Bodendenkmalpflege) wiederentdeckt werden. Dabei wurde auch ein fossiles Jochbein gefunden, welches genau an die 1856 gefundene Augenwulst passte und ferner über einen aufgefundenen dritten Oberarmknochen ein zweites Fossil, das sicher als Neandertaler „Neandertal 2“ bestimmt werden konnte.

Das heutige Fundplatz-Gelände

Der im Rahmen der Europäischen Gartenschau „Euroga 2002plus“ neu gestaltete Fundplatz und seine Umgebung wurde am 10. Juli 2002 als archäologische Erinnerungslandschaft der Öffentlichkeit übergeben. Ein archäologischer Parcours führt entlang des Weges zwischen dem Neanderthal Museum und der Fundstelle.

Verschiedene architektonische Elemente und Informationsträger erläutern hier die Geschichte des Tals. Ein an der Felsformation „Rabenstein“ beginnender 200 Meter langer Plattenweg verdeutlicht dabei den langen Weg der menschlichen Evolution in den letzten zweieinhalb Millionen Jahren. An der inzwischen wieder verfüllten Ausgrabungsstätte kennzeichnen rot-weiß gestrichene Vermessungsstäbe den Fundort der früheren Feldhofer Grotte.

Im Dezember 2022 wurde hier der sogenannte Erlebnisturm „Höhlenblick“ eröffnet. Besuchende können darüber den Fundort und seine Geschichte barrierefrei erkunden

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2015)

Internet

www.rheinische-geschichte.lvr.de: Johann Carl Fuhlrott (1803-1877), Naturforscher (abgerufen 13.03.2015)

de.wikipedia.org: Neandertaler (abgerufen 16.03.2015)

de.wikipedia.org: Neandertal 1 (abgerufen 13.03.2015)

Literatur

- Groten, Manfred; Johanek, Peter; Reininghaus, Wilfried; Wensky, Margret / Landschaftsverband Rheinland; Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2006)

- Handbuch der Historischen Stätten Nordrhein-Westfalen. (3. völlig neu bearbeitete Auflage). (HbHistSt NRW, Kröners Taschenausgabe, Band 273.) S. 327, 734-735 u. 785-786, Stuttgart.

- Schmitz, Ralf W.; Thissen, Jürgen (2000)

- Neandertal:. Die Geschichte geht weiter. Heidelberg u. Berlin.

- Schmitz, Ralf W.; Weniger, Gerd-C. / Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (Hrsg.) (2003)

- Das Neandertal. Eine faszinierende Erinnerungslandschaft. (Rheinische Landschaften, Heft 52.) Neuss.

Fundort des Neandertaler-Fossils „homo neanderthalensis“

- Schlagwörter

- Ort

- 40699 Erkrath

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:25.000 (kleiner als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1856

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Fundort des Neandertaler-Fossils „homo neanderthalensis“”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-117909-20150313-3 (Abgerufen: 21. Februar 2026)