Geschichte ab1899

Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1960

Betreiber

Nachnutzungen

Heutiger Zustand

Zugang

Einzelbefunde

Internet

Geschichte ab1899

Bereits 1892 werden auf der topgraphischen Karte zwei kleine Brüche im Bereich des späteren Bruchs Schlupkothens dargestellt. Ersterer liegt auf der Höhe bei Kocherscheidt, der zweite, wahrscheinlich der ehemalige Bruch von Wilhelm Meiner, Tiefbauunternehmer aus Wülfrath, im Tal beim Weiler Schlupkothen. Der zwischen den beiden Brüchen liegende Höhenrücken wird landwirtschaftlich genutzt. 1896 erwirbt August Thyssen dann den dortigen Gutshof Kocherscheidt samt Ländereien mit der Absicht einen eigenen Kalksteinbruch anzulegen. Zugleich wird Antrag eines Bahnanschlusses an die Niederbergbahn gestellt. Schon 1899 erfolgen erste Lieferungen aus dem nun Schlupkothen genannten Bruch. Ziel ist es, wirtschaftliche Unabhängigkeit von den „Rheinisch-Westfälischen Kalksteinwerken Dornap“ (RWK) zu erlangen, welche um 1880 eine monopolartige Stellung erreicht hatten. Thyssen kann so den Bezug von Kalk über die RWK um die Hälfte reduzieren. Dieser erste Steinbruch August Thyssens ist Teil einer Gesamtstrategie, die zum Ziel hat, die Eigenversorgung der gesamten westrheinischen Hüttenstandorte zu übernehmen. Da dafür die erreichbaren Tonnagen im Bruch Schlupkothen alleine nicht genügten, wurden ab 1904 die Brüche Rohdenhaus und Prangenhaus bei Flandersbach gegründet.

Der Nordwest-Südost verlaufende Höhenrücken wird für den Abbau von Osten aus aufgeschlossen. Dort entsteht in einem kleinen Wiesental ein erstes Kalkwerk mit einem dreiflügeligen Ringofen. Dazu gehören ausgedehnte Gleis- und Verladeanlagen von bis zu 600 Meter Länge mit Anschluss an die Niederbergbahn sowie ein großer Werkstattbereich. Vom Kalkwerk aus führen Gleisanlagen durch einen tiefen Geländeeinschnitt zum Brechwerk am Bruchrand. Von Anfang an setzt August Thyssen auf einen hohen Mechanisierungsgrad und einen industriellen Maßstab der Kalkgewinnung. Bei Aufnahme des Betriebs gehört der Bruch zu den modernsten Betrieben im Kalksteinrevier des Niederbergischen Landes. Die Gewinnung von Hand wird durch Sprengungen abgelöst, die Bohrlöcher mit Pressluft angelegt.

Innerhalb des Bruchs wird der Transport durch ein ausgedehntes, mehrere Kilometer langes Gleisnetz sichergestellt. Mittels langer Rampen werden die verschiedenen Abbausohlen erschlossen sowie Brech- und Kalkwerk mit den verschiedenen Brennöfen beliefert. Eine leistungsfähige Verladeanlage an der Bahn war unabdingbar, um die hohen Tonnagen bewältigen zu können. Der Bruch war durch einen hohen Elektrifizierungsgrad gekennzeichnet. Es gab elektrisches Licht, Bohrgeräte und Lokomotiven.

Nach dem Ersten Weltkrieg werden die Besitzverhältnisse neu strukturiert und die „Vereinigten Stahlwerke“ (VSt) mit Anteilen von Krupp und der RKW übernehmen 1926 den Betrieb. Um den hohen Bedarf bei gleichzeitigem Mangel an Arbeitskräften sicherzustellen, werden der Abbau und die Veredelung umfassend modernisiert. Anstelle der Bohrloch- und Kesselsprengung tritt die Kammersprengung. Mit 2 Tonnen Sprengstoff können so bis zu 20.000 Tonnen Fels gelöst werden. Die Verladung dieser Mengen ist von Hand nicht mehr zu schaffen und erfolgt nun durch drei neue Großbagger (RKW 1953, S. 47). Auch die Leistungsfähigkeit der Transportanlagen und der Brecher muss erhöht werden. Über eine schiefe Ebene von 220 Meter Länge transportiert nun eine Kettenbahn den Kalk vom Brechwerk bis zu den Verladeanlagen an der Bahn bei Hammerstein. Ein Schrägaufzug dient dem Transport von Abraum und den benötigten Kalksteinen für die Öfen.

Kernstück der gesamten Anlage ist eine neue Brech- und Klassieranlage. Auch hier wird die bisher nötige Handarbeit durch maschinelle Sortier- und Waschanlagen abgelöst. Zur Klärung der Abwässer entsteht 1925 ein erster Klärteich im Tal vor dem Bruch am heutigen Sportplatz. Da die Fläche bald nicht mehr reicht, wird das Bachtal oberhalb des Kalkwerks durch einen Damm abgeriegelt und ein rund 10 Morgen großer Klärteich geschaffen.

Schon 1924 waren am Standort des Kalkwerks sechs neue Gasschachtöfen mit Gasgeneratoren errichtet worden. Die Feuerung erfolgte mit günstigen Braunkohlebriketts und Kleinkoks. Eine neue Kalkmahlanlage mit Silos dient dem Einstieg in den neuen Geschäftsbereich mit Düngekalk. Die Produktion steigert sich erheblich und liegt 1927 mit 1 Million Tonnen gefördertem Kalkstein erstmals über der Menge des Bruchs Flandersbach.

Die Arbeitsbedingungen verbessern sich durch die Modernisierungen erheblich und so gelingt es langsam, eine stabile lokale Arbeiterschaft aufzubauen. Die bis zum Ersten Weltkrieg tätigen Gastarbeiter vor allem aus Italien und Kroatien konnten zuvor kaum adäquat ersetzt werden.

Die Abraumhalden dehnen sich am Ostrand des Bruchs schnell aus und bedecken erhebliche Flächen. Praktischerweise konnten die beiden alten Schachtöfen (um 1910) direkt von den Halden aus beschickt werden.

Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1960

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Betrieb nochmals modernisiert und mit dem Bochumer Bruch zusammengeschlossen. Dafür wird 1947 ein 374 Meter langer Verbindungstunnel zwischen den beiden Brüchen gebaut, der unter der Landstraße hindurchführt. Der im Bochumer Bruch gewonnene Kalk wird nun durch den Tunnel mittels einer Kettenbahn zu den Brechanlagen des Schlupkothener Kalkwerks abgefahren von dort aus weiterverarbeitet. Eine neue Seilbahn führt vom Kalkwerk auf die weiter nördlich liegenden Halden um dort unbrauchbares Material deponieren zu können.

Mit Erschöpfung der Lagerstätte wird der Betrieb des Steinbruchs 1958 eingestellt. Das Kalkwerk schließt 1960. Seit Beginn des Betriebes bis zur Einstellung sind in dem Bruch über 60 Millionen Tonnen Gestein gefördert worden.

Betreiber

- „Thyssen & Comp.“ erwerben 1896 die nötigen Flächen, um 1899 den neuen Bruch Schlupkothen zu eröffnen: „Thyssen und Co., Abteilung Kalkwerke Wülfrath“.

- 1917 Fusionierung mit den von August Thyssen mit gegründeten „Rheinischen Kalksteinwerken Wülfrath, GmbH“, RKW.

- 1959 Betriebseinstellung.

Seit 1984 Naturschutzgebiet Schlupkothen, Erschließung durch Rundwanderweg.

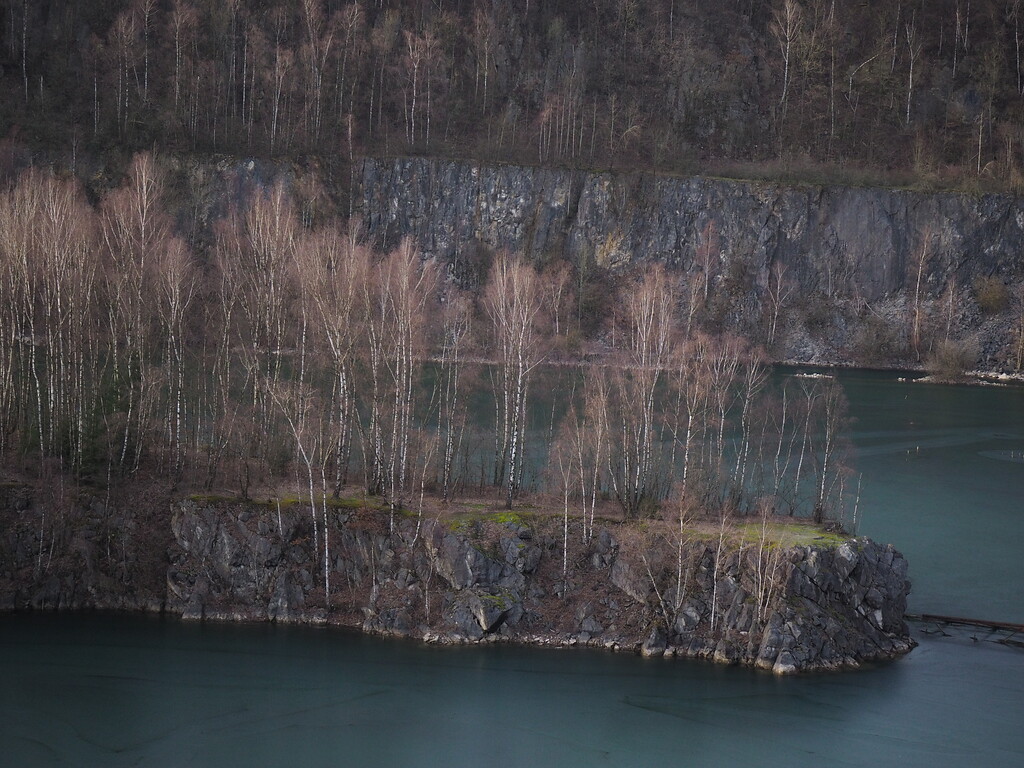

Heutiger Zustand

Die Bruchsohle wird durch einen See eingenommen. Die restlichen Flächen sind stark bewaldet.

Heute lassen sich insgesamt drei Abbausohlen mit einer Höhe bis zu 30 Meter feststellen. Insgesamt erreicht der mit Wasser vollgelaufene Bruchkessel eine Tiefe von rund 60 Meter und besitzt eine Ausdehnung von 430 x 700 Meter mit etwa 30 Hektar Fläche. Durch den dünnen Gesteinsriegel der Kettenbahntrasse wird der See in zwei Teile geteilt, die über einen Durchlass miteinander verbunden sind. Die Gitterbrücke, die vormals diese Engstelle passierte, ist eingestürzt und liegt heute im See. Unweit davon ist am Seeufer noch die Ladebühne des Schrägaufzugs sichtbar. Am Ostrand des Bruchs erstreckt sich ein ausgedehnter Haldenkomplex von rund 1 Kilometer Länge und bis zu 350 Metern Breite. Der ehemalige Klärteich ist verfüllt und wird von der 1990 fertiggestellten A 535 gequert. Auch die ehemaligen Standorte der Brennöfen liegen heute größtenteils unter der Autobahn.

Während die Halden und Bruchränder rekultiviert werden, bleibt die Natur im Bruchkessel sich weitestgehend selbst überlassen und bildet Lebensraum für hoch spezialisierte seltene Pflanzen und Tiere. 1984 stellt man den Bruch mit einer Fläche von 30 Hektar unter Naturschutz.

Zugang

Der eigentliche Bruchkessel mit einer Fläche von 30 Hektar ist eingezäunt und steht seit 1984 unter Naturschutz. Seit 2003 wird der Bruch durch einen Wanderweg entlang der Abbaukante mit zwei Aussichtspunkten erschlossen.

Einzelbefunde

- Trasse Schrägaufzug, ca. 90 Meter Länge (SAZ)

- Stahlgitterbrücke (eingestürzt)

- Verbindungstunnel zum Bochumer Bruch, 374 Meter, Bau 1947

- Betonbrücke über Einfahrtsrampe

- Ziegelgebäude an der Brucheinfahrt (privat)

- ehemalige Werkstattgebäude (heute Handwerk und Kultur)

- Mauerreste der Verladeanlagen bei Hammerstein

Befundbeschreibung

Trasse Schrägaufzug (SAZ)

Koordinaten (WGS84):) 7.06689,51.29149,786682.809,6673017.361 (Bergstation)

Datierung: um 1926

Beschreibung: Rund 90 Meter langer Schrägaufzug der eine Höhendifferenz von etwa 30 Meter bewältigte. Er diente zum Transport der beladenen Waggons von der untersten Abbausohle (173 Meter über NN) auf das Niveau der Abfuhrsohle (206 Meter über NN) zum Kalkwerk. Das heute stark verbuschte Bauwerk ist als einfache Rampe angelegt, über die eine ca. 4 Meter breite Gleisanlage für die Aufzugsplattform verläuft. Schienen und Schwellen befinden sich noch vor Ort. Die stählerne Aufzugsplattform ist auf Höhe des Seewasserspiegels verblieben. Das Maschinenhaus ist nicht erhalten.

Ehemalige Werkstattgebäude

Koordinaten (WGS84): 7.06968,51.28777,786992.950,6672355.120

Datierung: ab 1890

Beschreibung: Während die Anlagen des eigentlichen Kalkwerkes bald nach Ende des Betriebes abgerissen wurden, haben sich unterhalb der großen Halde am Ostrand des Bruches die zahlreichen Werkstattgebäude, Lokschuppen etc. erhalten. Nur die beiden Schachtöfen an der Halde sowie der vor den Werkstattgebäuden gelegene Ringofen sind abgebrochen worden. Die noch bestehenden Gebäude wurden in Ziegelbauweise errichtet und sind zum Teil erst kürzlich renoviert worden. Der vordere Teil der Gebäude wird heute vom dem „Kommunikations-Center“ Schlupkothen genutzt. In der sogenannten „Kathedrale“ finden regelmäßig Kulturveranstaltungen statt. Die hinteren Gebäudeteile nutzt eine Tischlerei.

Betonbrücke über Einfahrtsrampe

Koordinaten (WGS84): 786704.702, 6673092.160

Datierung: um 1920

Beschreibung: Eine bis zu etwa 8 Meter tief eingeschnittene, schluchtartige Rampe führt vom Höhenniveau der Brucheinfahrt bis zu den tiefer gelegenen Brech- und Sortieranlagen am Bruch. Die Betonbrücke erlaubte die Querung des Einschnitts mit Gleisanlagen etc. entlang der Bruchkante.

Ziegelgebäude

Koordinaten (WGS84): 786861.596,6672960.806

Datierung: um 1920

Beschreibung: Das langrechteckige, eingeschossige Ziegelgebäude stammt aus der Frühphase des Abbaus. Es befindet sich am Rande der Brucheinfahrt auf einer schmalen Haldenterrasse. Das Gebäude ist heute im Privatbesitz und nicht zugänglich.

(Jörn Kling, 2021)

Internet

nsg.naturschutzinformationen.nrw.de: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW): Naturschutzgebiete und Nationalpark Eifel in NRW (abgerufen am 23.02.2022)