Die Grafen von Solms-Braunfels nahmen Gebäude und Kirchenschatz in Besitz und verteilten die Kunstgegenstände an andere Orte ihrer weitläufigen Familie. So kam es dazu, dass Teile des Altenberger Nonnenaltars in Braunfels (Schreinaufsatz), Frankfurt (Flügeltafeln) und München (Madonnenskulptur) zu finden sind. Ein Armreliquiar der heiligen Elisabeth befindet sich in Bendorf, ein Kleidungsstück in Trier und die originalen Glasfenster in Erbach / Odenwald. Decken und Brüstungsgemälde aus Altenberg sind in der reformierten Kirche von Oberbiel zu sehen. Die verbliebenen Kunstschätze der Klosterkirche sind gleichwohl einen Besuch wert.

Der Hochaltar von 1734 wurde von Handwerkern der Hadamarer Kunstschule auf der frühgotischen Mensa aufgerichtet. Ein besonders schönes Fresko an der Südwand der Vierung stammt vermutlich aus der Zeit der Grablegung der Meisterin Gertrud um 1297. Es zeigt die Krönung Marias im Kreis der Apostel vor den Türmen des himmlischen Jerusalem. Gertruds Hochgrab vor dem barocken Altar ist eine vorzügliche Steinmetzarbeit aus dem 14. Jahrhundert und auch heute noch Ziel von Wallfahrten. Musikliebhabern ist Altenberg ein Begriff, denn die Orgel ist ein noch originales Werk von Johann Wilhelm Schöler von 1757. Sorgfältig restauriert, ist sie im Sommer Mittelpunkt von Konzerten.

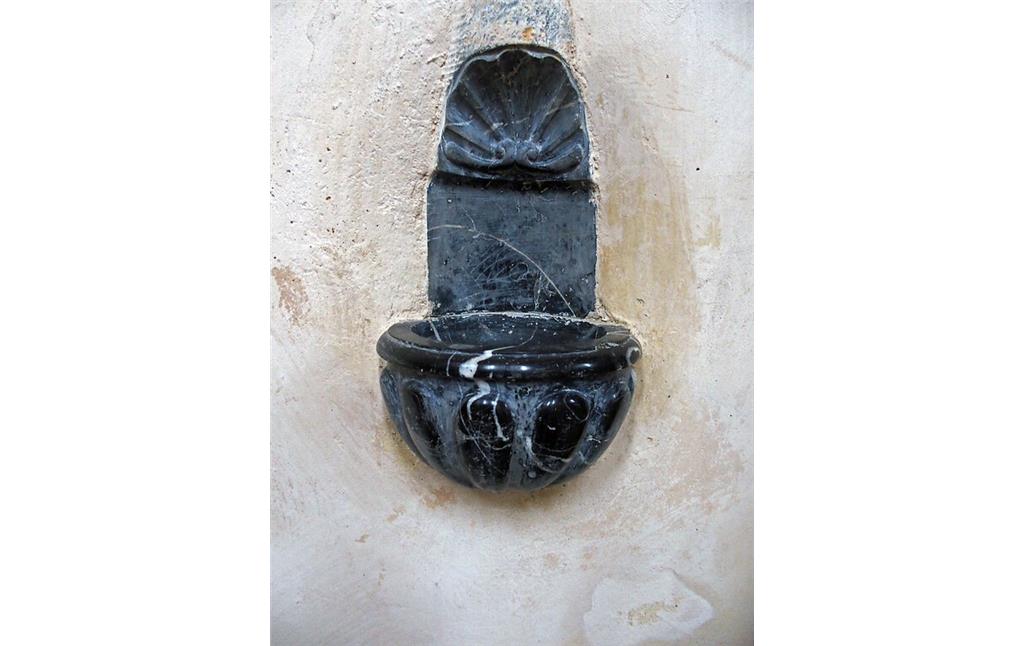

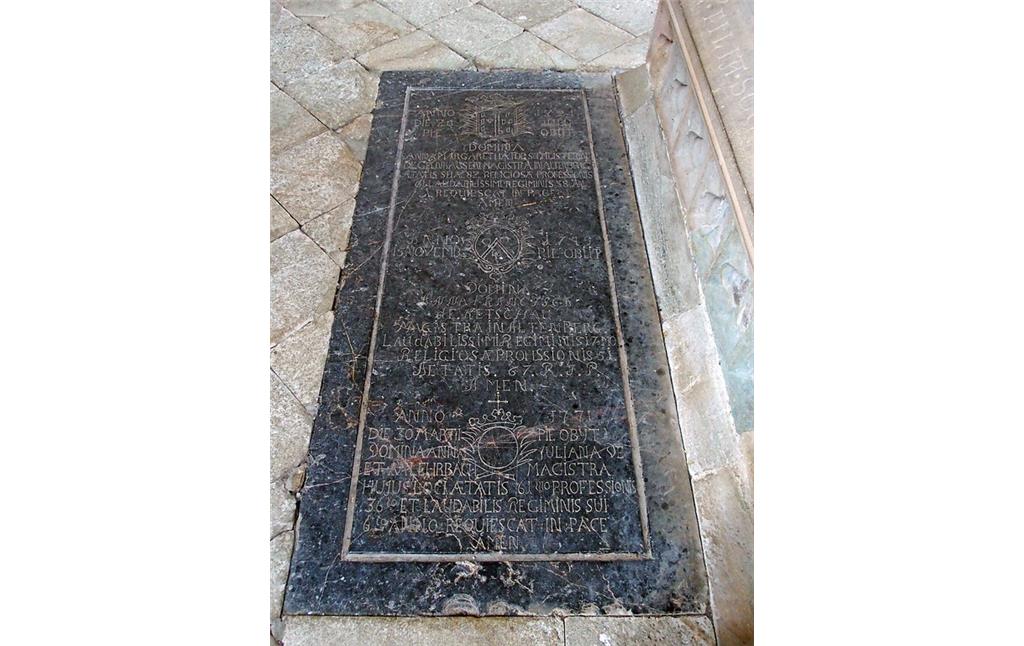

Grabplatten aus Lahnmarmor

Nahe Oberbiel befand sich im 18. Jahrhundert ein kleiner Kalksteinbruch. Vermutlich sind die 6 Grabplatten aus Lahnmarmor. Der dunkelgraue bis schwarze Stein wurde für Grabplatten im nördlichen Querhaus und seitlich der Gertrudtumba verwendet. An der Wand des nördlichen Querhauses aufgerichtet steht die Platte für Gräfin Katharina Eleonora zu Solms von 1675. Alle fünf anderen Marmor-Grabplatten sind in den Boden eingelassen:

- Schlichte Grabplatte für 3 Prioren: Johannes Georg Herstein 1697, Wilhelm Edelborn 1739, Heinrich Rhode 1762. Edelborn war Renovierer des Stifts, kümmerte sich um Ausstattung und Bereinigung der Mythen um das Kloster, nördliches Querhaus.

- Grabplatte für 4 Kanoniker: Ludwig Mentges 1703, Bertram Friderici 1716, Hubertus Granjean 1753, Isfrid Gundelohe 1801, nördliches Querhaus.

- Grabplatte für 3 Meisterinnen: Anna Margaretha Forstmeisterin 1721, Anna Franziska von Ketschau 1749, Juliana von Alehrbach 1771, südlich Gertrudgrab.

- Grabplatte für 3 Meisterinnen: Margaretha Catharina von Calenberg 1737, Catharina von Schleiffras 1765, Anna Franziska von Wevelt 1780, nördlich Gertrudgrab.

- Grabplatte für 4 Schwestern: Anna Eva 1701, Maria Antonetta 1691, Anna Ursula Forstmeister 1718, Helena von Ketschau 1747, Boden vor Aufgang Querhaus.

Nach Auflösung des Konvents nutzte die evangelische Gemeinde von Oberbiel die Klosterkirche. Im Jahr 1883 wurde das Erbbegräbnis des Hauses Solms erneuert und die verstorbenen Mitglieder des Fürstenhauses hier beigesetzt. In den Konventsgebäuden zog ein evangelisches Kinderheim ein. 1952 wurden die Klosterbauten bei einem katastophalen Brand bis auf die Grundmauern zerstört. Die Kirche und der Torbau blieben verschont. Ein Wiederaufbau begann schon im Jahr darauf, denn die Diakonissen des Mutterhauses Königsberg fanden hier nach ihrer Vertreibung aus Ostpreußen eine neue Bleibe. Bis 2010 verbrachten die Diakonissen ihren Lebensabend in den Pflegezimmern. Seither wurde noch keine endgültige Nutzung der großen Gebäude gefunden. Eine evangelische geistliche Gemeinschaft versucht es mit der Errichtung eines Zentrums. Ein Förderverein bemüht sich um den Erhalt und die Nutzung der Klosteranlage.

Lahn-Marmor-Route

Dieses Objekt ist Teil der Lahn-Marmor-Route von Wetzlar nach Balduinstein.

(Sibylle Kahnt, Lahn-Marmor-Museum Villmar, 2021)