Beschreibung

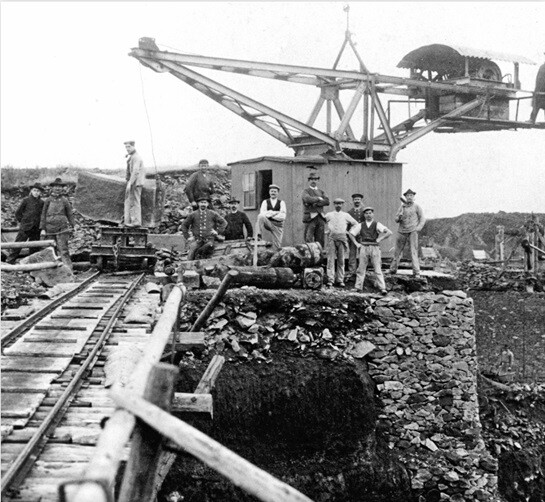

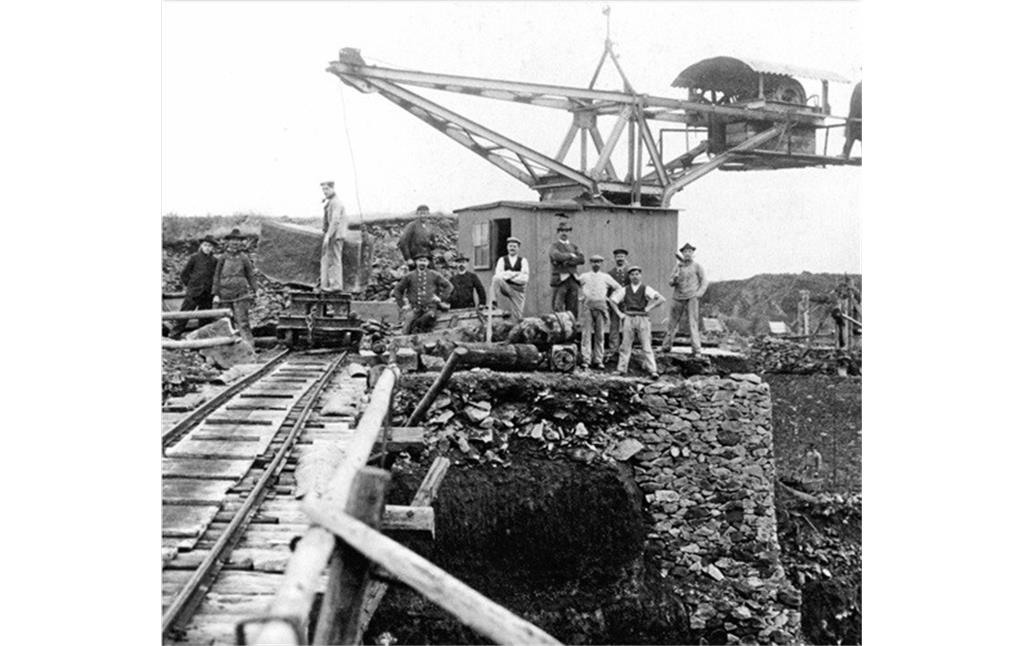

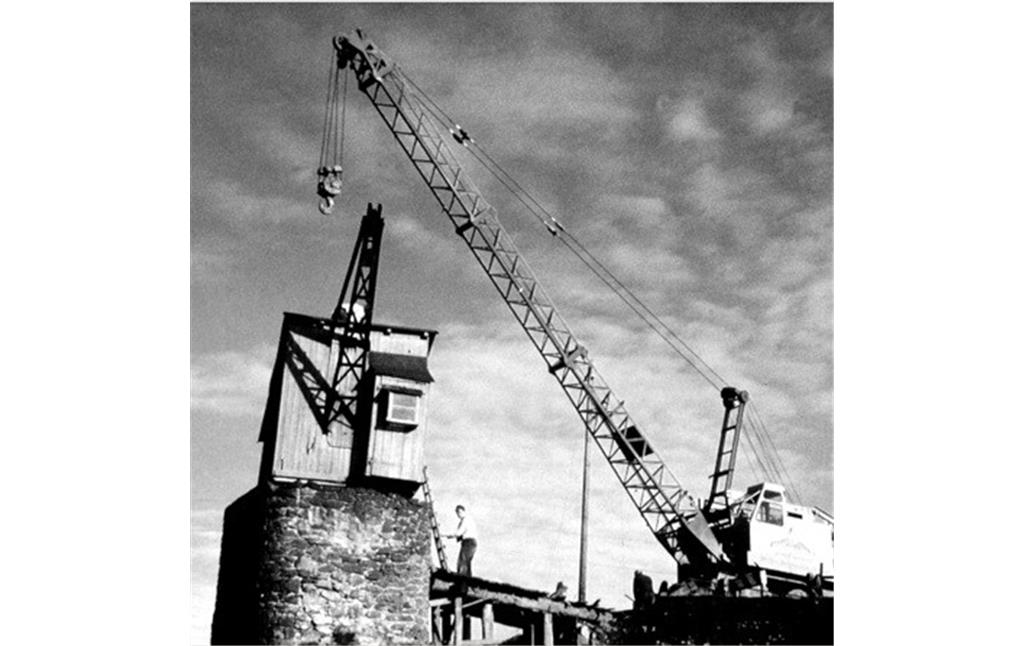

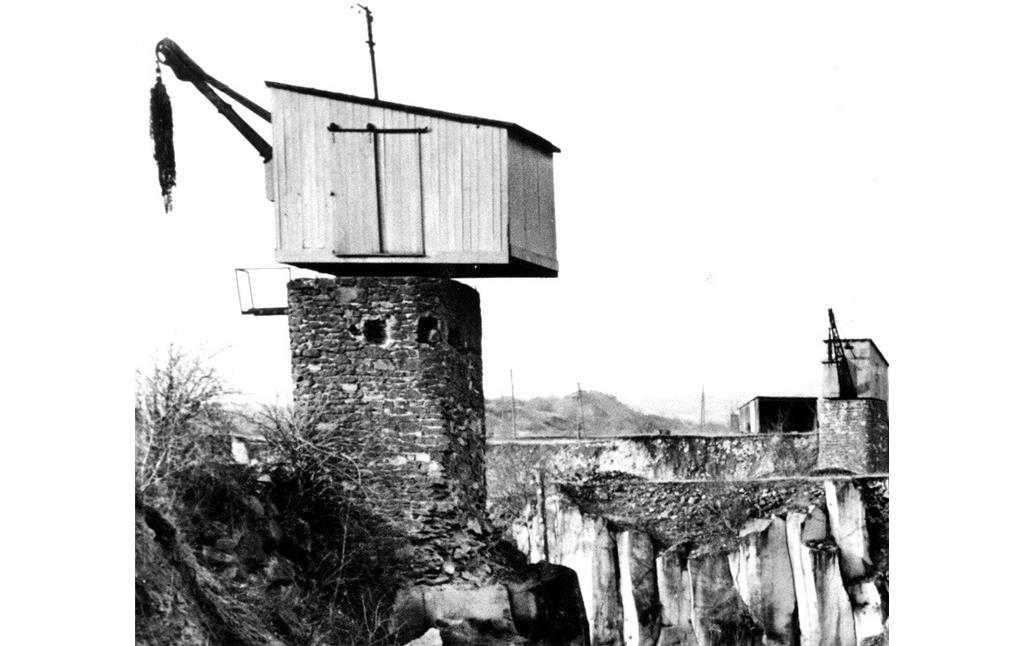

Typisch für diese frühen Grubenkräne war der gemauerte hohe Steinsockel. Der Steinsockel diente als Standfläche, in die eine starke, senkrechte Drehachse aus Stahl, der sogenannte König, eingelassen ist. Das drehbare Krangestell sitzt auf dieser Achse, die zusammen mit dem hohen Kransockel wie ein Kontergewicht wirkt. Der stählerne Tragarm des Krans (Ausleger) führt vom Stahlgestell aus dem hölzernen Führerhaus heraus und reicht über die Grube. Im Kranhaus befinden sich der Motor sowie die Kanzel des Kranführers mit dem Steuerpult. Das Gehäuse des Krans wurde ebenfalls originalgetreu an seinem alten Standort rekonstruiert. Im Rahmen der Rekonstruktion wurden auch Originalteile, so die Steuerung des Krans, verwendet. Der Grubenkran ist seitdem funktionstüchtig. Diese Art Kräne wurden mit einem Elektromotor betrieben. Lederscheiben am Motor ermöglichen eine elastische Kraftübertragung zum zweistufigen Getriebe. Der Motor ermöglichte fünf verschiedene Geschwindigkeiten.

Geschichte der Grubenkräne

Grubenkräne dieses Typs wurden in den Steinbrüchen der Region ab dem Jahr 1903 bis nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben. Tragkraft und Geschwindigkeit der Grubenkräne waren den alten Göpelwerken bei weitem überlegen. Weitere rekonstruierte Grubenkräne befinden sich im Grubenfeld, auf der Ettringer Lay, im Steinbruchgebiet Kottenheimer Winnfeld sowie auf dem Gelände der Museumslay in Mendig und können alle besichtigt werden.

(Florian Weber, Universität Koblenz-Landau / freundliche Hinweise von Herrn Hans Schüller vom Geschichts- und Altertumsverein Mayen, 2020)

Quelle

Vulkanpark Infotafel zum Mayener Grubenfeld.