Schlosskirche Schloss Braunfels

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Braunfels

Kreis(e): Lahn-Dill-Kreis

Bundesland: Hessen

Koordinate WGS84 50° 30′ 48,49″ N: 8° 23′ 16,97″ O 50,51347°N: 8,38805°O

Koordinate UTM 32.456.612,25 m: 5.595.901,99 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.456.669,55 m: 5.597.700,99 m

-

Altar in der Schlosskirche Braunfels (2020)

- Copyright-Hinweis:

- Sybille Kahnt / Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.

- Fotograf/Urheber:

- Sybille Kahnt

- Medientyp:

- Bild

-

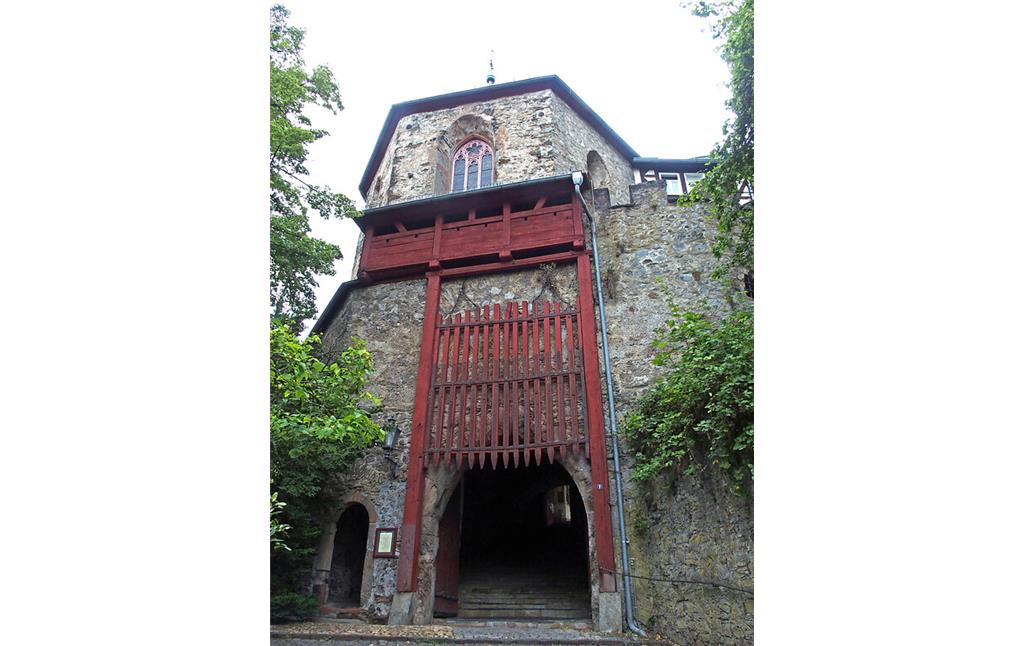

Das "Eiserne Tor" von Schloss Braunfels (2020)

- Copyright-Hinweis:

- Wiemer, Karl Peter / Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V.

- Fotograf/Urheber:

- Karl Peter Wiemer

- Medientyp:

- Bild

Die Hallenkirche wurde beim Bau in die damaligen Verteidigungsanlagen integriert: So wurde sie auf dem „Gewölbe der Auffahrt zwischen dem unteren Burgtor […] und dem Oberen Burgtor errichtet“ (Kulturdenkmäler in Hessen, „Schloss Braunfels - Schlosskirche“). An der Südseite sind zudem noch Schießscharten erkennbar. Das Äußere wird ansonsten durch Maßwerkfenster gegliedert.

Nach dem verheerenden Brand in Braunfels von 1679, von der auch die Schlosskirche nicht verschont blieb, erhielt der Bau einen Glockenturm, der allerdings Mitte des 18. Jahrhunderts wieder entfernt wurde. Das neugotische Kirchenportal wurde vermutlich 1845 während der Umbauarbeiten unter Friedrich Wilhelm Ferdinand zu Solms-Braunfels (1797-1873) errichtet. 1868 wurde die Kirche renoviert und das Kirchen- und Chorgestühl, die Emporen im nördlichen Seitenschiff sowie die Orgelempore ergänzt.

Innenraum

Im Inneren der Schlosskirche entfaltet „sich eine dreischiffige Halle mit drei Jochen auf Rundpfeilern sowie ein dreiseitig geschlossener Chor, der breiter ist als das Mittelschiff“ (Kulturdenkmäler in Hessen, „Schloss Braunfels - Schlosskirche“). Dabei werden „In hierarchischer Abstufung […] die Seitenschiffe von Kreuzgewölben, das Mittelschiff von Sterngewölben und der Chor von einem Netzgewölbe überfangen“ (ebd.).

Der ungewöhnliche Altar der Schlosskirche ist wie ein Sarkophag gestaltet. Er wurde 1786 von Fürst Wilhelm Christian zu Solms-Braunfels (1759-1837) und seinen beiden Schwestern Auguste Louise zu Solms-Braunfels (1765-1797) und Luise zu Solms-Braunfels (1766-1830) für ihre Eltern, Ferdinand Wilhelm Fürst zu Solms (1721-1783) und Sophie Christine Fürstin zu Solms (1741-1772), gestiftet. Sockel und Altarplatte sind aus hellgrauem, fossilreichem Lahnmarmor mit rötlichen Einschlüssen gearbeitet. Der sargähnliche Korpus mit schmückender und farblich abgesetzter Faltenverzierung besteht aus dunkelgrauem Lahnmarmor.

Neben dem Choraufgang ist eine Grabplatte aus schwarzem, hellgeädertem Lahnmarmor von 1639 aufgestellt. Sie erinnert an zwei früh verstorbene Kinder eines Wolfgang Ehrenreich von Borschittaw und seiner Frau Magdalena Catharina.

Die Schlosskirche ist heute Teil des fürstlichen Museums, in dem die Geschichte des Schlosses Braunfels dargestellt wird. Die Schlosskirche wird aber gelegentlich auch von den heimischen Kirchengemeinden genutzt.

Insgesamt stellt die Schlosskirche „eines der bedeutendsten Werke der Spätgotik im Altkreis Wetzlar“ dar und ist damit „von besonderer architektonischer Bedeutung“ (Kulturdenkmäler in Hessen, „Schloss Braunfels - Schlosskirche“).

Denkmalschutz

Die Schlosskirche ist als „Schlosskirche“ ein Kulturdenkmal gemäß § 9 DSchG Hessen (Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Objektnummer: 44409). Die Schlosskirche ist ebenfalls Teil der „Gesamtanlage Historischer Ortskern Braunfels“ sowie von „Schloss Braunfels“ ein Kulturdenkmal gemäß § 9 DSchG Hessen (Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Objektnummer: 64553 und 44408).

Lahn-Marmor-Route

Dieses Objekt ist Teil der Lahn-Marmor-Route von Wetzlar nach Balduinstein.

(Sibylle Kahnt, Verein Lahn-Marmor-Museum e.V. / Robert Gansen, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V., 2021)

Internet

www.denkxweb.denkmalpflege-hessen.de: Kulturdenkmäler in Hessen, „Schloss Braunfels - Schlosskirche“ (abgerufen 17.02.2021)

de.wikipedia.org: Schlosskirche Braunfels (abgerufen 17.02.2021)

schloss-braunfels.de: Schloss Braunfels in Hessen (abgerufen 08.03.2021)

Literatur

- Dehio, Georg (1982)

- Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Hessen. München, Berlin.

Schlosskirche Schloss Braunfels

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Schloss 1

- Ort

- 35619 Braunfels

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG Hessen

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1491 bis 1501

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Schlosskirche Schloss Braunfels”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-328375 (Abgerufen: 17. Februar 2026)