Östlich der Erzählstation sieht man einen natürlichen Anstieg (Abbildung 2), den der Rhein in der letzten Eiszeit durch Unterschneidung seiner älteren Ablagerungen (Jüngere Mittelterrassen = JMT) geschaffen hat. Den Terrassenhang zwischen dem Flussbett aus der letzten Eiszeit (Ende vor rund 11 600 Jahren), der sogenannten Niederterrasse (NT) und der Terrassenfläche der JMT aus der vorletzten Eiszeit (Ende vor rund 125 000 Jahren) sieht man auch im Norden von Pulheim (Abbildung 3). Der Anstieg zwischen den unterschiedlich alten ehemaligen Talsohlen beträgt etwas unter 10 Meter.

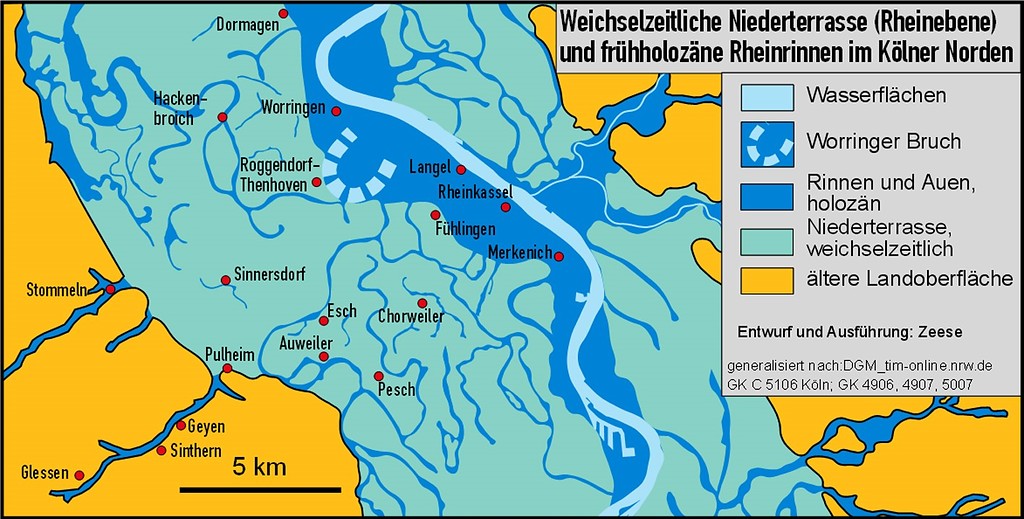

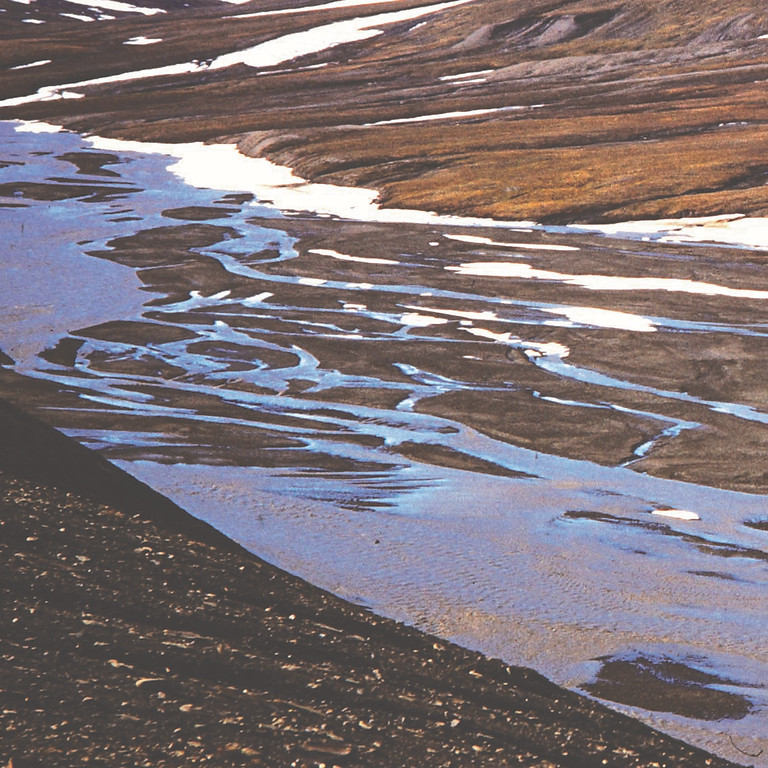

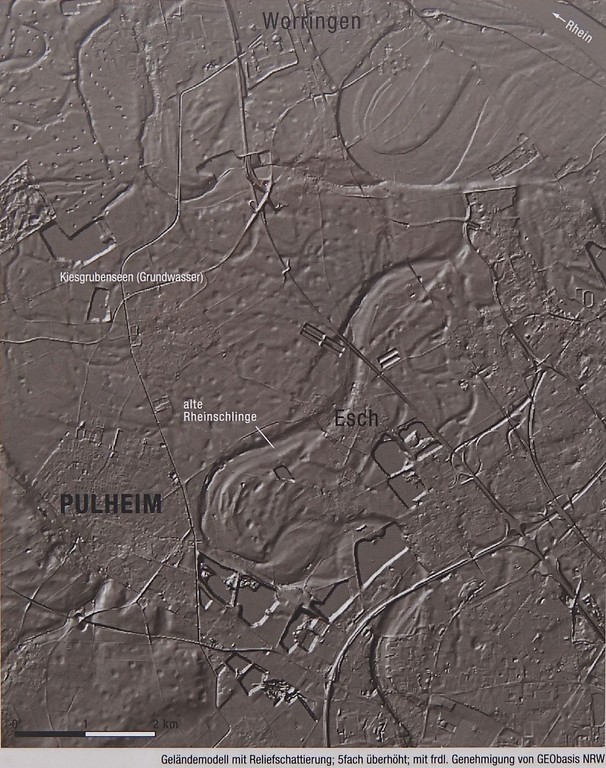

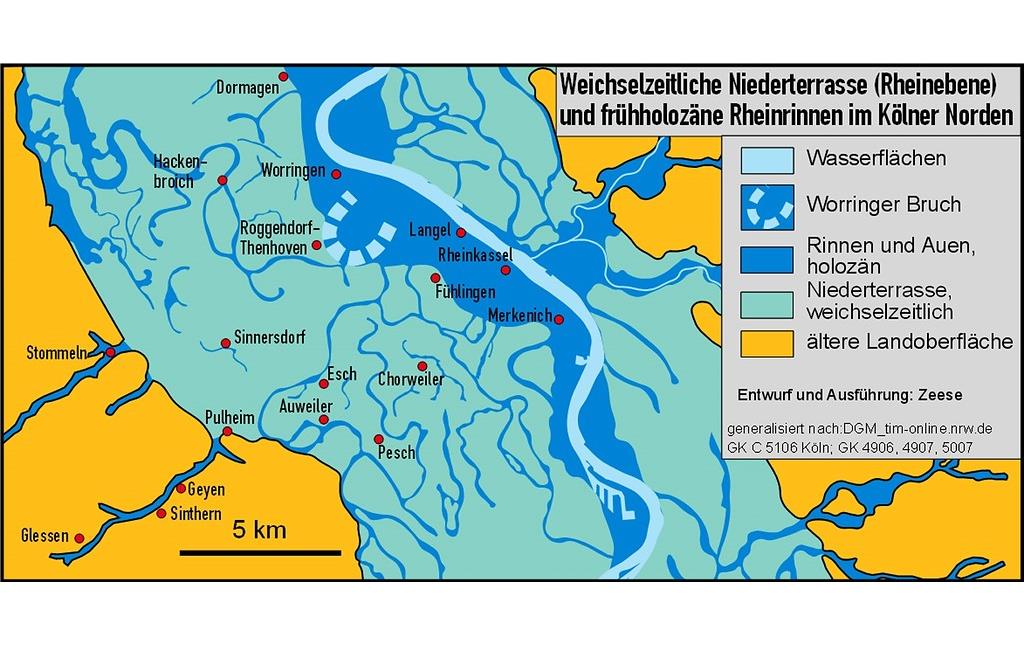

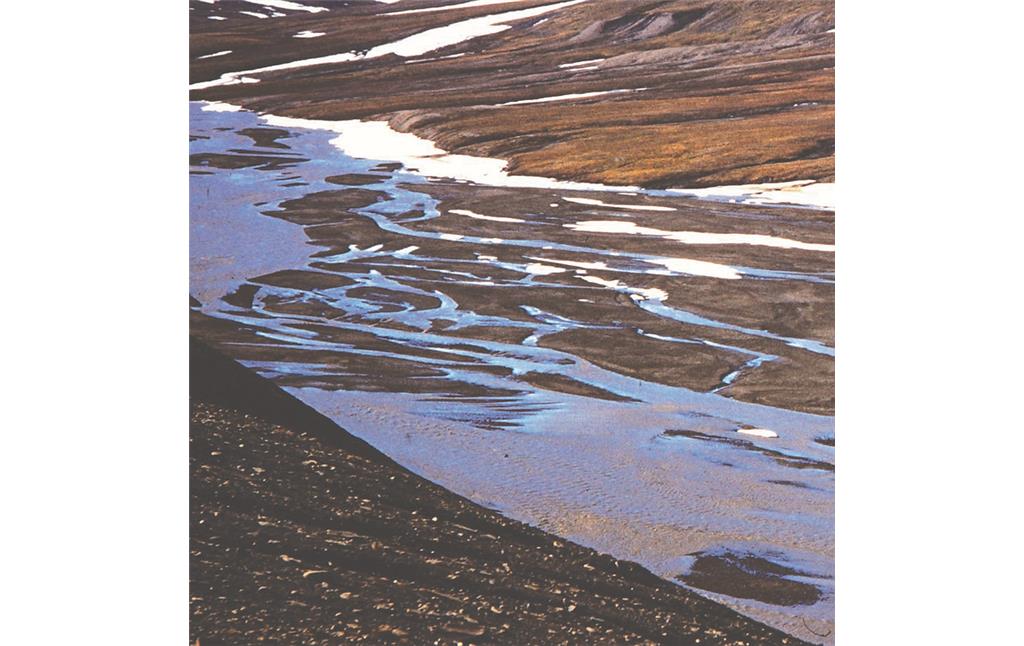

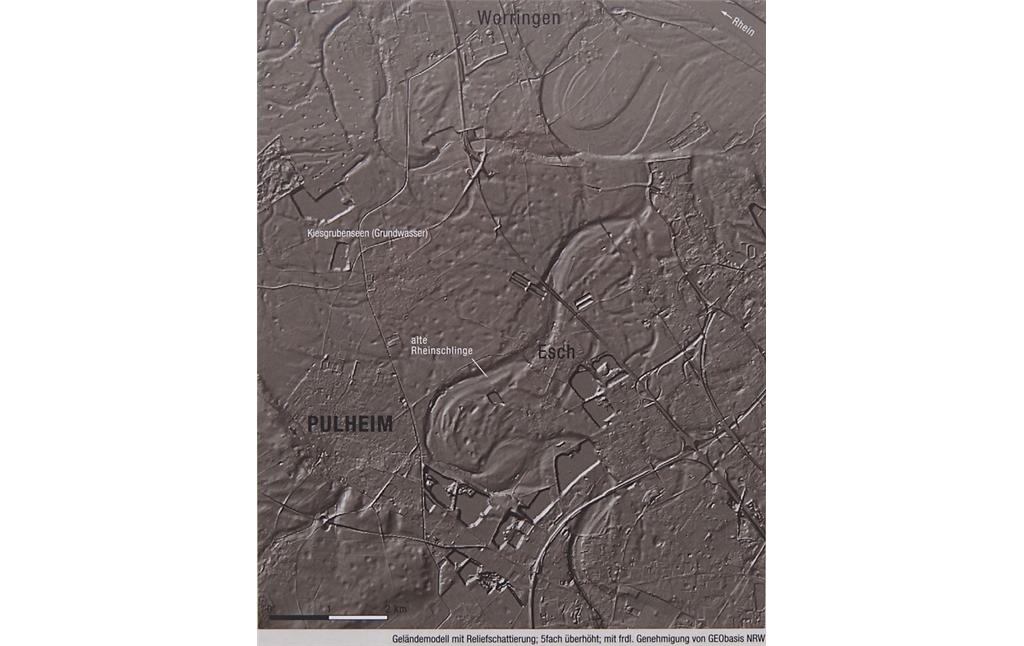

Die quartärgeologische Karte der Rheinebene (Abbildung 4) macht deutlich, dass Pulheim zum Höhepunkt der letzten Eiszeit vor etwa 20 000 Jahren, als die Sande und Kiese der Niederterrasse aufgeschüttet wurden, am Westrand eines rund 10 Kilometer breiten Überflutungsgebietes lag. Der Rhein war damals ein Wildwasserfluss und aufgegliedert in zahlreiche Rinnen wie heute die Flüsse im Permafrostgebiet (Abbildung 5). Die ehemaligen verflochtenen Gerinnebetten kann man bei günstigen Rahmenbedingungen von Bodenfeuchte und Bewuchs auf Luftbildern erkennen (Abbildung 6), weil sie einen etwas anderen Wasserhaushalt als die dazwischen liegenden ehemaligen Sand- und Kiesbänke haben.

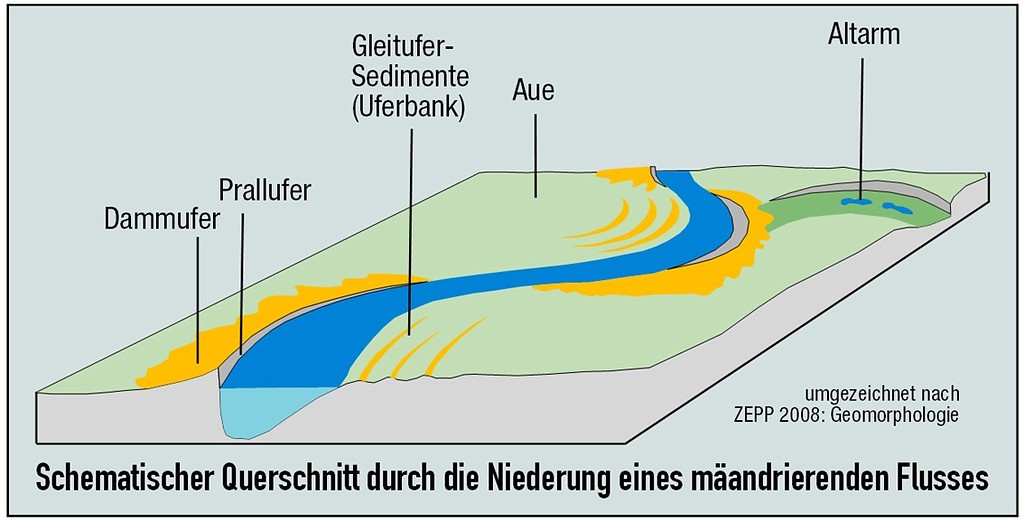

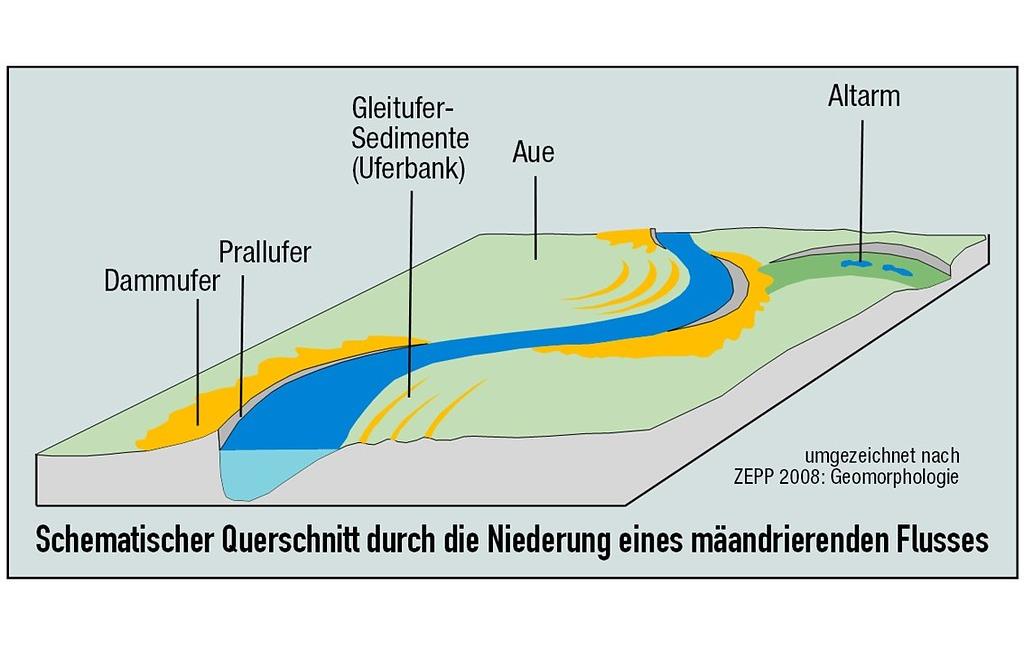

Am Übergang zur Warmzeit nutzte der Fluss nur noch einen Teil seiner Rinnen bei Hochwasser und tiefte diese um maximal 5 Meter in die eiszeitliche Schotterebene ein. Diese Rinnen sind noch in ihrer Form erkennbar (Abbildung 7, Erzählstation 30), in einer davon liegen die Pulheimer Laachen (Erzählstation 29). Diese sind Teil einer mäandrierende Rheinschlinge, die südlich des Ortskernes von Auweiler nach Esch und zum Worringer Bruch führt. Sie war zu Beginn des sogenannten Holozän, der Warmzeit, in der wir leben, noch durchflossen und bildete Gleitufer (Abbildung 8) und Prallufer (Abbildung 9).

Der Stromstrich, der Bereich mit der stärksten Strömung, schwingt bei einem Mäander (Abbildung 10) nach außen, prallt ans Ufer (Prallufer) und trägt dort Material ab (Tiefen- und Seitenerosion). Bei starkem Hochwasser ufert der Fluss aus. Mit Übertritt aus dem Flussbett verringern sich Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit so stark, dass der Fluss Material ablagert. Es bilden sich Dammufer. Am Innenbogen, dem Gleitufer, entstehen langgezogene schmale Uferbänke. Tieft sich der Fluss insgesamt etwas ein, dann entstehen Prallhänge, die nicht mehr überflutet werden und Gleithänge.

Am Südrand der Großen Laache arbeitete sich das Wasser bis an den Hang zur JMT vor und schuf einen bis 13 Meter hoch ansteigenden Prallhang (Abbildung 11), den man im Winterhalbjahr auch aus größerer Entfernung wahrnehmen kann (Abbildung 12). Wann der Rhein hier letztmalig von Süden geflossen kam, ist nicht bekannt. Flutungen des Altarmes bei starkem Hochwasser, das von Nordosten, von der Mäanderschlinge des Worringer Bruches her eindrang, sind überliefert (Erzählstation 29).

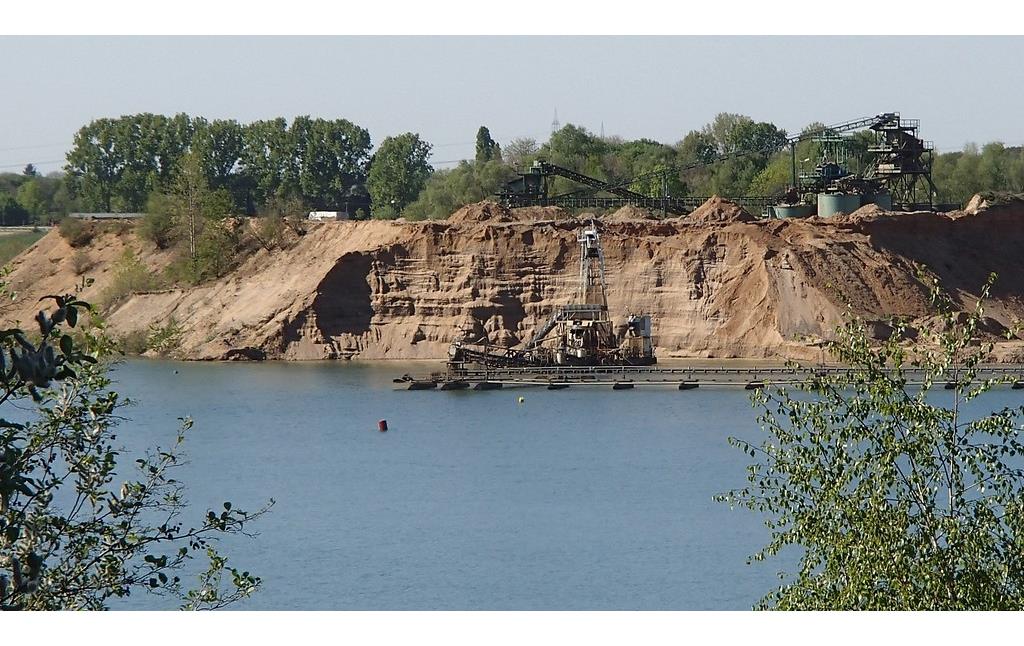

Die Ablagerungen des Rheines sind wichtige Rohstoffe. Auskiesungen in den Jüngeren Mittelterrassen reichen fast bis an die Terrassenkante zur Großen Laache heran (Abbildung 13). Entstanden ist dadurch der grundwassergespeiste Pulheimer See, der vom Pulheimer Segelclub bereits genutzt wird. Nach Beendigung des Sand- und Kiesabbaus wird zusätzlich ein Badestrand eingerichtet. Der See ist Teil des Erholungsgebietes Stöckheimer Hof.

(Reinhard Zeese, L.E.B. & Partner 2020)

Internet

www.erlebnispfad.de: Die Niederterasse (abgerufen am 13.12.2019)

www.erlebnispfad.de: Rheinrinnen (abgerufen am 13.12.2019)

www.erlebnispfad.de: Köln in der Tundra (abgerufen am 13.12.2019)