Seit dem 17. Jahrhundert lebten Juden kontinuierlich in Mayen. 1868 wurde die schnell anwachsende Gemeinde Mayen Sitz eines Synagogenbezirks.

Gemeindegröße um 1815: 56 (1808) / 61 (1815) / 70 (1822), um 1880: 307 (1885), 1932: Ca. 250, 2006: –.

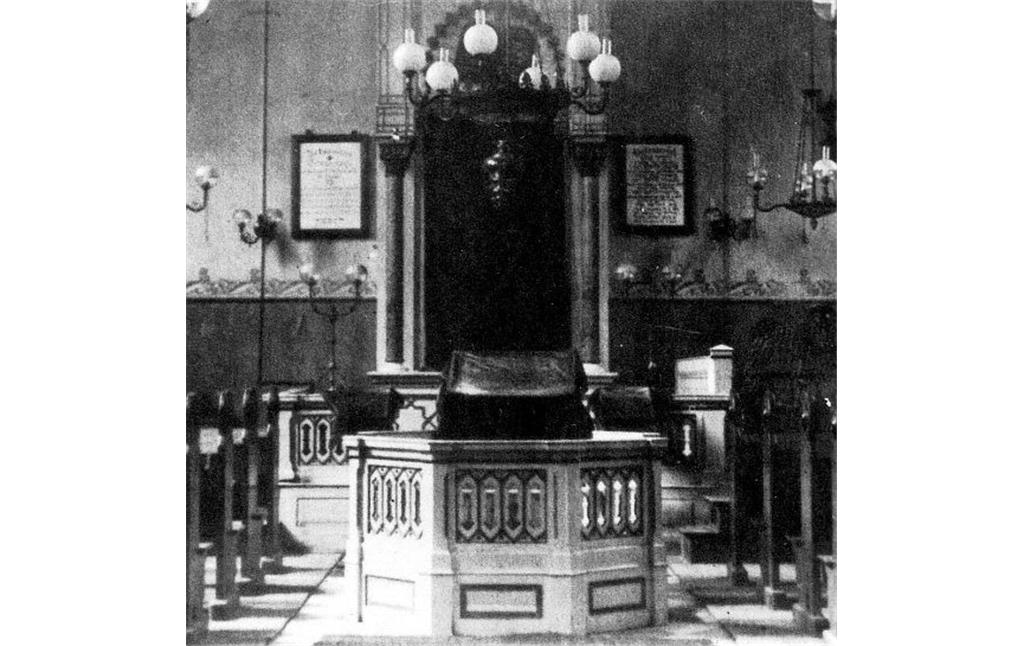

Bethaus / Synagoge: 1808 und 1843 sind Betstuben nachgewiesen. 1855 konnte ein Neubau eingeweiht werden, der 1938 der Brandstiftung zum Opfer fiel (vorstehende Angaben alle nach Reuter 2007).

Erstmals werden in Mayen im Jahr 1313 jüdische Bewohner als Geldverleiher urkundlich erwähnt; diese waren vermutlich aus dem benachbarten Frankreich zugewandert.

Eine Niederlassung von Juden in der Stadt wird mit Ausnahme des Zeitraums zwischen 1401 und 1450 von 1301 bis 1500 angenommen (Haverkamp 2002, Karten A 1.5 bis A 1.8). Zur kultisch-kulturellen Ausstattung werden bereits für die Zeit vor 1350 eine Synagoge und eine Judengasse angeführt (ebd., Karte B 2.1).

Nach Verfolgungen und Vertreibungen im 14. Jahrhundert (u.a. infolge der Pestpogrome von 1348/49, ebd. Karten C 1.4 , C 1.5 und C 1.7) bestand die Gemeinde nicht mehr, bis zur kontinuierlichen Wiederansiedlung im 17. Jahrhundert werden nur noch vereinzelt jüdische Familien in der Stadt genannt.

„1418 wurden die Juden aus dem Kurfürstentum Trier und damit auch aus Mayen vertrieben. Im 16. Jahrhundert wird 1547 und 1563 jeweils eine jüdische Familie in Mayen genannt.“ (alemannia-judaica.de)

Synagoge

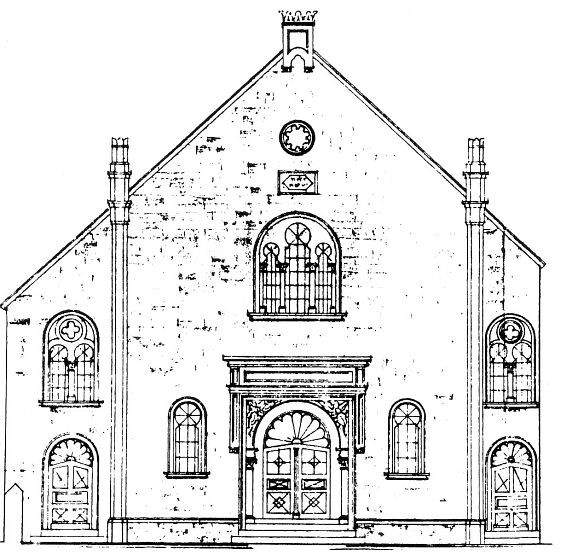

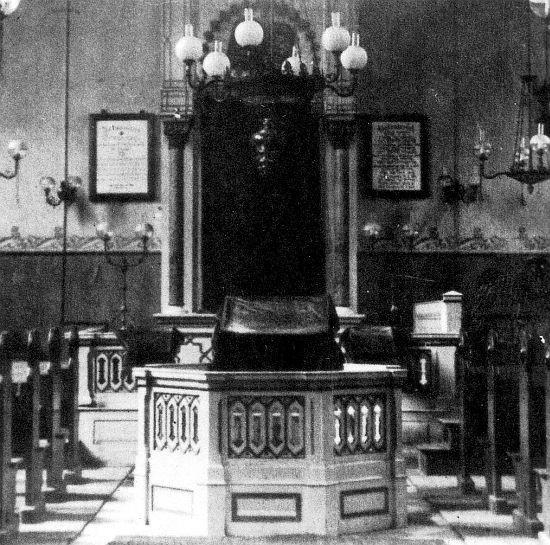

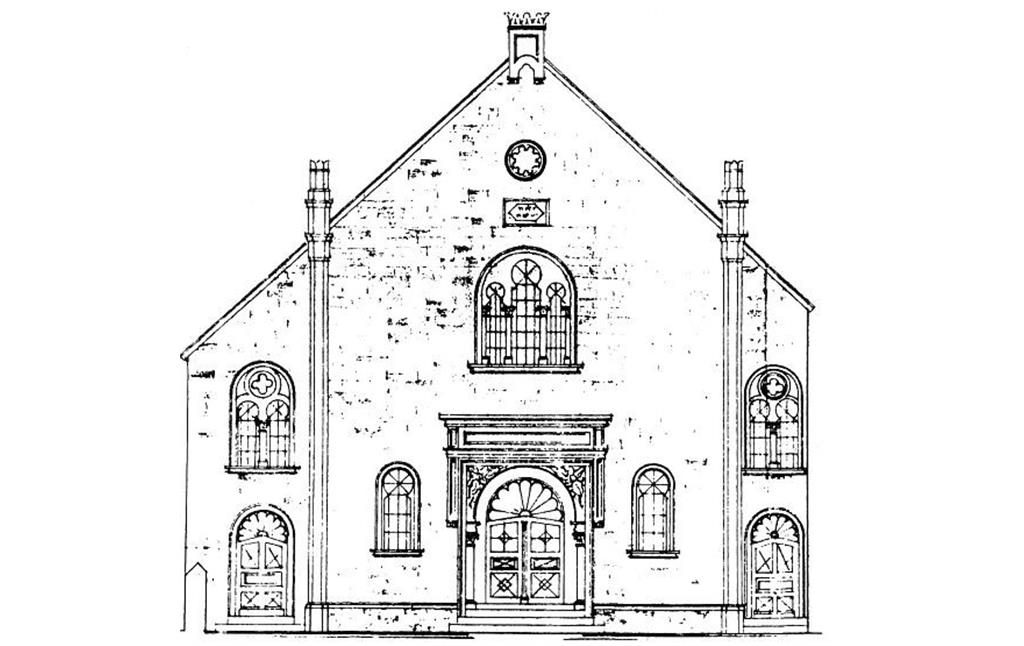

Die in der Mitte des 19. Jahrhundert rasch anwachsende jüdische Gemeinde richtete sich zunächst einen Betsaal in einem Gebäude in der Straße „Im Keutel“ ein. Nach dem 1854 erfolgten Erwerb eines Grundstücks „Im Entenpfuhl“ begann man vermutlich noch im selben Jahr mit dem Bau einer neuen Synagoge. Diese konnte nach einjähriger Bauzeit 1855 eingeweiht werden.

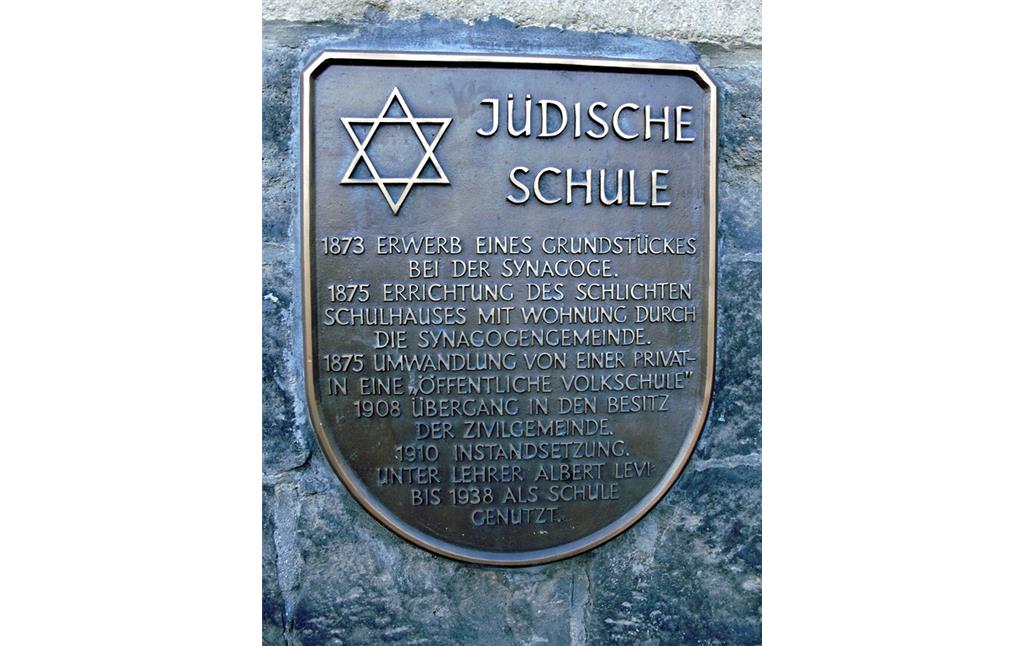

In unmittelbarer Nähe des Gotteshauses kaufte die jüdische Gemeinde 1873 ein weiteres Grundstück „Im Hombrich“, wo bis 1875 eine jüdische Schule mit Wohnungen entstand.

An der Synagoge selbst wurden in den folgenden Jahrzehnten „immer wieder bauliche Veränderungen oder Reparaturen vorgenommen. Dabei wurde u.a. 1902 die Frauenempore erweitert, wobei zwei Anbauten an beiden Längsseiten des Gebäudes erstellt worden sind.“ (ebd.)

Zerstörung 1938 und Gedenken vor Ort

Im Zuge des Novemberpogroms schändeten und zerstörten SA-Angehörige am Abend des 9.November 1938 die Mayener Synagoge: „die Inneneinrichtungen [wurden] zerschlagen, aufgestapelt und mit Benzin übergossen. Die Synagoge brannte völlig aus. Die herbeigerufene Feuerwehr beschränkte sich auf den Schutz der Nachbargebäude. Die Brandruine der Synagoge wurde wenig später abgebrochen. ... Mehrere jüdische Familien wurden überfallen, etliche Personen misshandelt. Am Tag nach dem Pogrom wurden alle jüdischen Einwohner nach Aufforderung des Bürgermeisters zur 'Vernehmung' in die alte Turnhalle gebracht.“ (ebd.)

Der in Mayen aufgewachsene Schauspieler Mario Adorf (*1930) wurde als Achtjähriger Zeuge des Geschehens, er erinnert sich:

„Die Synagoge brannte am Abend und in der Nacht. Ich war damals im Waisenhaus. Ich stand im Schlafsaal am Fenster, wir Kinder hätten diesen Brand natürlich gern gesehen. Wir waren neugierig.

Am nächsten Morgen gingen die anderen alle zur Schule. Die Saalschwester, die mich sehr mochte, kam zu mir, legte mir die Hand auf die Stirn und sagte: Du gehst mir heute nicht in die Schule, du hast Fieber. Dann habe ich mit der Schwester beobachtet, wie unten, aus dem Gefängnis gegenüber, die meist alten Leute auf Lastwagen geladen wurden. Die Schwester zog ein Taschentuch aus dem Ärmel und weinte. Ich habe gefragt: Was sind das für Leute? Sie sagte, das sind Juden. Und ich fragte: Was haben die denn verbrochen? Dass sie Juden sind, sagte sie.

Am Mittag kamen meine Kameraden aus der Schule zurück. Sie riefen: Guck mal hier, wir haben Kamellen und Schokolade aus den Judengeschäften. Wenn ich in die Schule gegangen wäre, wäre ich mitgegangen und hätte das gleiche gemacht.“ (Der Spiegel, 2019)

Am ehemaligen Standort der Synagoge wurde am 9. April 1981 eine Gedenktafel installiert. Die Inschrift neben einem siebenarmigen Leuchter (Menora) lautet:

„Hier stand von / 1855-1938 die / Synagoge / der jüdischen / Gemeinde / Mayen

Sie wurde am / 10. November 1938 zerstört / Die Stadt Mayen 1980“

Sie wurde am / 10. November 1938 zerstört / Die Stadt Mayen 1980“

Lage / Objektgeometrie

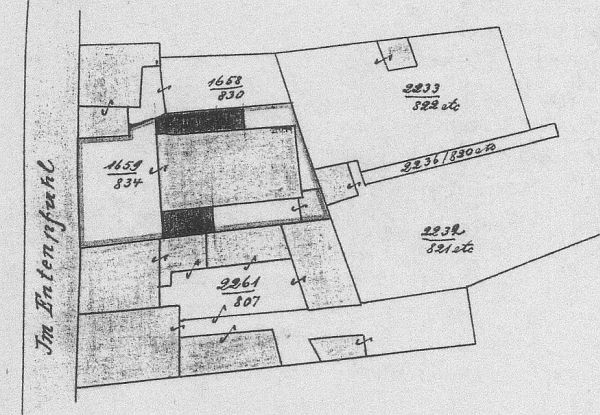

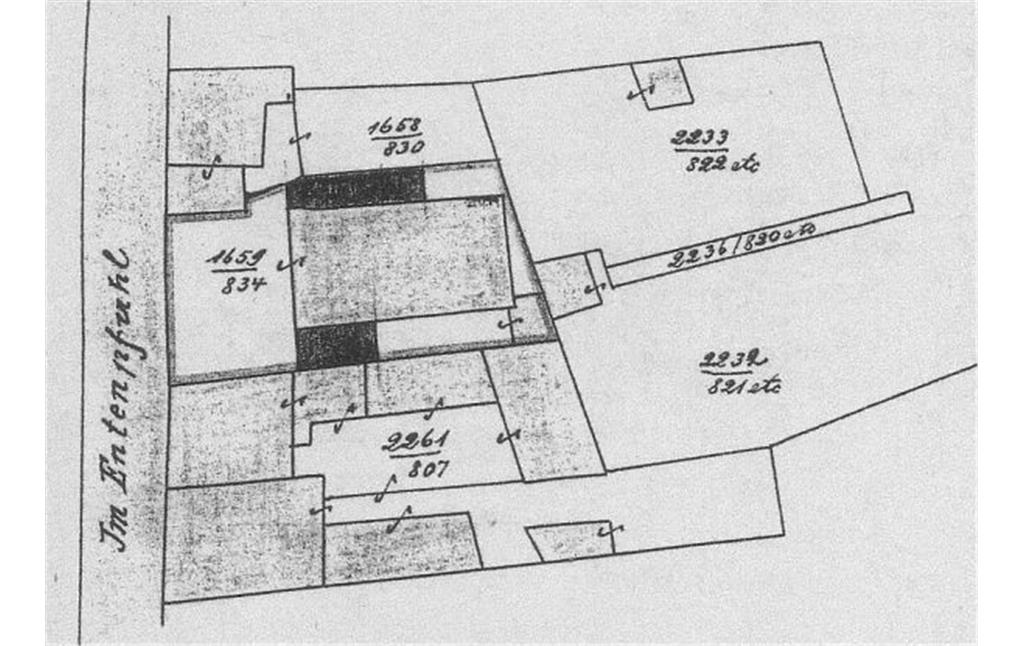

Die hier verzeichnete Lage des Gebäudes folgt der Abbildung „Standort der Synagoge an der Straße Im Entenpfuhl“ unter alemannia-judaica.de, die die Synagoge in einer Parzelle mit der Nr. 1659/834 ausweist.

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2019)

Quelle

„Man wird nicht weiser, man wird nicht gescheiter, man wird älter. Aus.“, Gespräch mit Mario Adorf, in: Der Spiegel Nr. 18 vom 27.04.2019, S. 40-44.

Internet

www.jüdische-gemeinden.de: Mayen/Eifel (Rheinland-Pfalz) (abgerufen 02.05.2019)

alemannia-judaica.de: Mayen (Kreis Mayen-Koblenz), Jüdische Geschichte / Synagoge (abgerufen 02.05.2019)

de.wikipedia.org: Synagoge Mayen (abgerufen 02.05.2019)