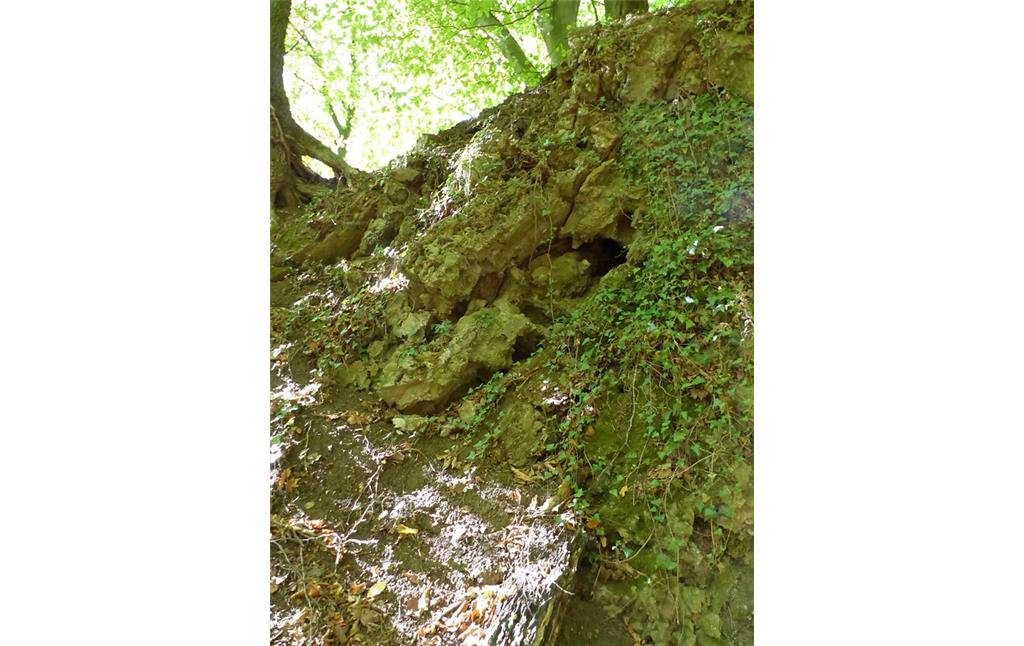

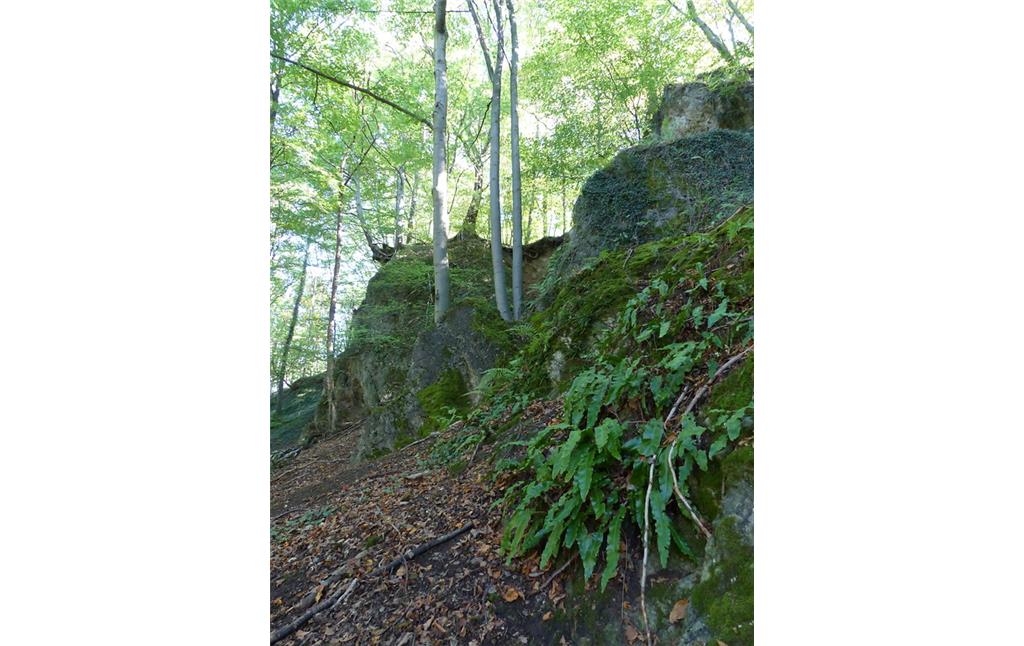

Schlade bedeutet „gerodetes Tal“. Als ein sogenanntes Trockental stellt die Schlade eine Rarität im Bergischen Land dar. Kein quellengespeister Bachlauf durchzieht das Gebiet, denn das oberirdische Wasser versickert im sogenannten Karst. Wo normalerweise im Bergischen Land saure Böden vorherrschen, verbirgt sich unter der obersten Bodenschicht der Schlade Kalkgestein. Im Bereich der Schlade sind vor allem die „Bücheler Schichten“, massige Kalkgesteine aus dem zentralen Bereich des devonischen Riffes, zu finden. Da die aus dem Boden mit dem Regenwasser gelöste Humussäure den Kalkstein angreift und nach und nach auflöst, bahnt sich das Regenwasser über ausdehnende Klüfte seinen Weg in den Untergrund. Hin und wieder entstehen dadurch sogenannte Dolinen (trichterförmige Vertiefungen), wenn der Boden in die neu entstandenen Löcher einsackt. In diesen haben sich andere Sedimente abgelagert, so dass z. B. kleinräumige Vorkommen von Ton und Braunkohle entstanden sind. Sämtliche Kalksteine der Schlade sind biogenen Ursprungs. Dies bedeutet, dass der Kalk größtenteils aus den Skeletten von riffbildenden, marinen Organismen besteht. Armfüßer, Stromatoporen, Schnecken und andere Meereslebewesen begründeten vor ca. 380 Millionen Jahren teils weitläufige Riffe im tropischen Meer, welches zu dieser Zeit das Bergische Land bedeckte. Ihre Überreste kann man heute auf dem Höhenrücken der Schlade finden.

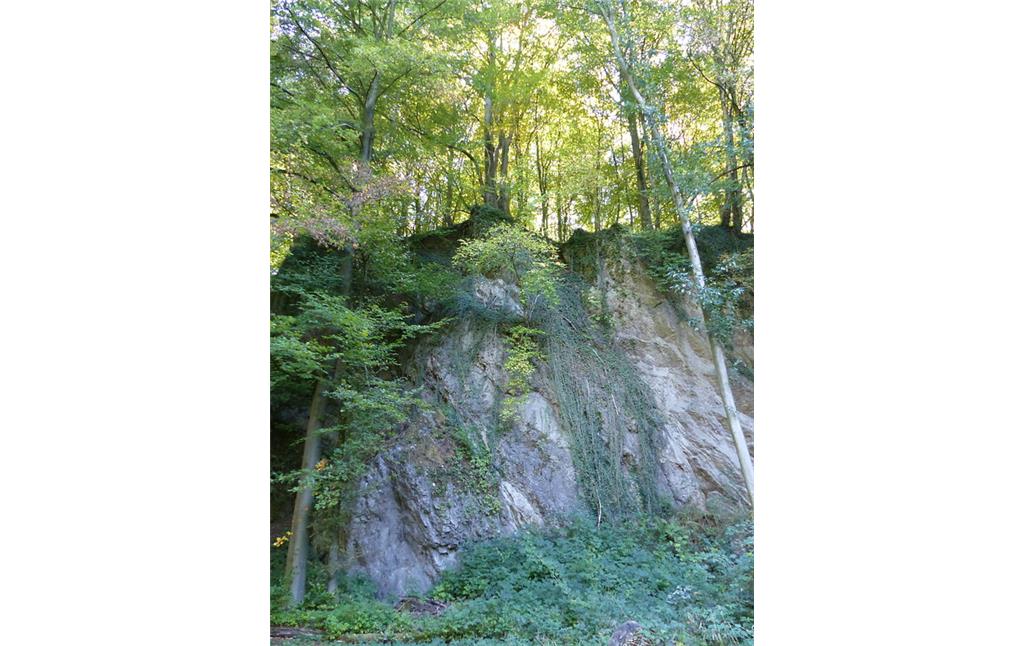

Zwei ehemalige Brüche (der tiefer im Tal gelegene Steinbruch „Grubenfeld“ und der höher gelegene Steinbruch „Am Kohlenbusch“) zeugen von vergangenen Abbauaktivitäten, welche zum Ziel hatten, den dortigen Kalkstein und Dolomit abzubauen und teils in den Kalköfen vor Ort zu Branntkalk weiterzuverarbeiten. Sie ermöglichen heute einen ebenso faszinierenden wie selten so gut erschlossenen Einblick in die geomorphologische Geschichte des Bergischen Landes. Seit 1980 führt daher der etwa sieben Kilometer lange „Geopfad“ durch das Gelände und stellt auf etlichen Informationstafeln viel Wissenswertes rund um Geologie, Natur und Industriegeschichte vor.

Durch die bis Mitte des 20. Jahrhunderts andauernden Aktivitäten wurden jedoch nicht nur geologisch interessante Aufschlüsse geschaffen, auch herausragende ökologische Sonderstandorte für Tier- und Pflanzenarten sind hier entstanden. Ursprünglich ist davon auszugehen, dass auch die Schlade von Wald bedeckt war. Doch aufgrund ihrer Oberflächenform eignete sie sich als eines der wenigen Bergischen Täler für die Landwirtschaft: ihre weiten, nur leicht geneigten Flächen und die muldenartige Ausbildung des Tals im oberen Bereich waren zur Schaffung von Ackerfläche gut geeignet, ganz im Gegensatz zu vielen übrigen Bereichen des Bergischen Landes, wo die Hangneigung zu stark ist und die Täler sich zu scharf in den Untergrund gegraben haben.

Das heutige Naturschutzgebiet stellt in seiner Gesamtheit ein abwechslungsreiches Gelände dar und bietet Rückzugsräume für eine Vielzahl an Arten. Der größte Teil der Schlade ist von Kalkbuchenwald bedeckt, der sich vor allem in der Krautschicht von dem sonst üblichen Silikatbuchenwald unterscheidet. Abseits des Bolzplatzes am Steinbruch „Kohlenbusch“, an den offenen Felswänden und in Spalten wächst beispielsweise der nach Bundesartenschutzverordnung besonders geschützte Hirschzungenfarn (Asplenium scplopendrium). Dieser ist eine an kalkhaltige Böden angepasste Farnart, die sich durch ihre ungefiederten, bzw. ganzrandigen Blattspreiten gut von anderen Farnpflanzen Deutschlands unterscheiden lässt. In unserer Region ist diese Art nur ziemlich selten anzutreffen. Das Naturschutzgebiet bietet jedoch nicht nur an Kalk angepassten Pflanzen wichtige Rückzugsmöglichkeiten, auch andere Arten wie beispielsweise die Nesselblättrige Glockenblume (Campanula trachelium) finden hier einen weitgehend ungestörten Lebensraum vor. Die obere Sohle des Steinbruchs „Grubenfeld“ wird regelmäßig freigeschnitten, wodurch unbeschattete, warme Lebensräume erhalten werden. So haben dort weitere kalk- und wärmeliebende Pflanzenarten wie der gemeine Dost (Origanum vulgare) ihr Vorkommen und auch Orchideen finden hier geeignete Standorte. Das europäische Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) – dessen leuchtend rot, orangene Kapselfrucht Ähnlichkeit mit der bekannten Kopfbedeckung katholischer Geistlicher aufweist – fühlt sich an Abhängen und Waldrändern der Schlade wohl.

(Anne Hentrich, LVR-Fachbereich Umwelt, 2011 / Biologische Station Rhein-Berg, erstellt im Rahmen des Projektes „Naturschutz trifft Kulturlandschaft: STEINland“. Ein Projekt im Rahmen des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege, 2018)

Internet

naturschutzinformationen-nrw.de: Naturschutzgebiet „Die Schlade“ (GL-002) im Fachinformationssystem des LANUV NRW (abgerufen am 17.12.2018)

rbk5.rbkdv.de: Landschaftsplan Südkreis (Bergisch Gladbach, Overath, Rösrath) (PDF-Datei, 74 KB, abgerufen am 17.12.2018)

rbk5.rbkdv.de: Landschaftsplan Südkreis (Bergisch Gladbach, Overath, Rösrath), Textteil, S. 62f. (PDF-Datei, 2,6 MB, abgerufen am 17.12.2018)

sgv-bergischesland.de: Flyer „Der Geopfad“ (PDF-Datei, abgerufen am 17.12.2018)