Südlich des Ofens lag das ehemalige Betriebsgelände mit dem Kalksteinbruch. Den Anschluss an die Bahnstrecke stellte eine kleine Werksbahn her.

Geschichte

Im Jahre 1886 wurde die Bahnstrecke von Wülfrath nach Aprath eröffnet. Wegen der günstigen Transportmöglichkeiten erfolgte schon bald danach die industrielle Erschließung der Kalklagerstätte Hammerstein. Der alte Steinbruch südlich der Bahnstrecke wurde vor einigen Jahren als „Kreisdeponie Hammerstein“ verfüllt.

Am 16. November 1891 suchte die Elberfelder Bauunternehmung Gebrüder Hein um die Konzession zur Errichtung eines Trichterofens zum Kalkbrennen nach. Dieser Ofen blieb bis 1921 in Betrieb. Auf einem „Übersichtsplan der Stadt Wülfrath“ aus der Zeit um 1900 ist neben dem Trichterofen schon ein Ringofen am Kalksteinbruch Hammerstein eingezeichnet. Es ist anzunehmen, dass beide Ofentypen seinerzeit nebeneinander in Betrieb waren. Auf einem Luftbild aus den 1930er Jahren ist allerdings dieser Ringofen schon im Zuge des Kalkabbaus wieder verschwunden. 1938 ging das Kalkgelände in Austausch gegen den ehemaligen Steinbruch Sandfeld an die Vereinigten Stahlwerke Düsseldorf und gelangte danach in die Hand der Rheinischen Kalksteinwerke Wülfrath. Später kam das Gelände in den Besitz der Stadt.

In der Stadt Wülfrath hat sich die heimische Kalkindustrie zu einem Industriezweig entwickelt, dessen Produkte inzwischen weit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus Beachtung erlangt haben.

Die Kunst der Herstellung von Kalkmörtel war seit der römischen Zeit im Rheinland bekannt. Die Methode ist von je her die gleiche: Den Kalkstein musste man entsprechender Hitze aussetzen, wobei als Brennmaterial Holz diente. So produzierten auch die Wülfrather Bauern den Bedarf an Dünge- und Mörtelkalk in eigenen Feld- und Trichteröfen. Diese einfachen Trichteröfen wurden von oben beschickt und entleert. Unten befand sich ein Mundloch, wodurch das Feuerungsgewölbe mit Holz beheizt ‒ gestocht ‒ wurde. Diese Öfen brannten zwei bis drei Tage, damit eine Temperatur von 900‒1200 Grad Celsius erreicht wurde. Dann spaltet sich vom Kalkstein Calciumkarbonat „Kohlendioxyd“ ab. Übrig bleibt Calciumoxyd, also gebrannter Kalk oder Brandkalk.

Mit Beginn des Industriezeitalters wurde der Bedarf an Kalk bei der Eisenverarbeitung immer größer. Kohle verdrängt das Holz als Brennmaterial und die technische Entwicklung ermöglichte leistungsfähige, massige Großtrichteröfen. Eines der erhaltenen Beispiele ist der Ofen in in Hammerstein. Im Gegensatz zu den bäuerlichen Trichterkalköfen konnte dieser Ofentyp kontinuierlich betrieben werden.

Den fertig gebrannten Kalk konnte man im Arbeitsgewölbe aus dem Trichter herausziehen. Nach kurzer Zeit rutschte das Material im Trichter nach. Von oben wurde Kalkstein und Kohle nachgefüllt. Beim Brennen musste darauf geachtet werden, dass die Brennzone immer in der Mitte des Trichters gehalten wurde. Ein solcher Ofen konnte mit 5 bis 6 Mann betrieben werden. Sie leisteten ihre Arbeit an sechs Tagen in der Woche mit ungeheurem körperlichen Einsatz. Sonntags wurde das Feuer gedrosselt.

Etliche Jahrzehnte taten diese Trichteröfen ihren Dienst, sie waren ein vertrautes Bild der hiesigen Landschaft. Tagsüber eine Rauchwolke und Hitzeflimmern, nachts ein weithin sichtbarer Feuerschein. Dann bekamen diese Öfen Konkurrenz, den „Hoffmann'schen Ringofen“. Auch diese Öfen sind inzwischen im Zuge der technischen Entwicklung verschwunden und heute finden wir in der Kalkindustrie Schacht- und Drehöfen.

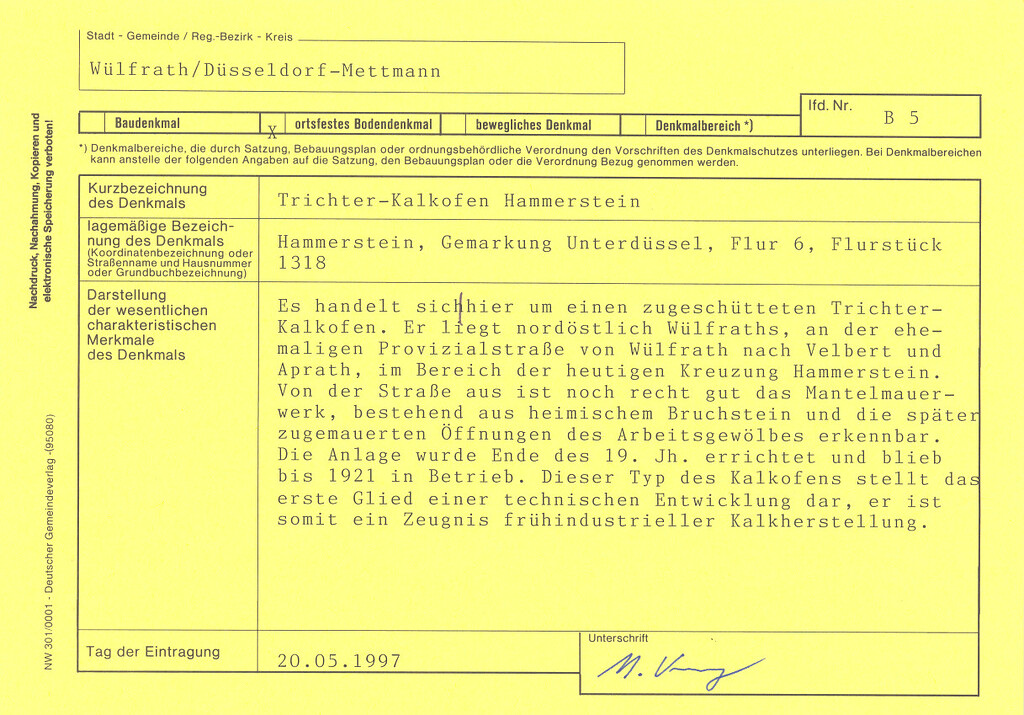

Der „Trichterkalkofen Hammerstein“ ist einer der letzten noch erhaltenden Öfen dieser Art im Niederbergischen Land. Dieser Typ des Kalkofens stellt das erste Glied einer technischen Entwicklung dar, er ist somit ein Zeugnis frühindustrieller Kalkherstellung.

(Untere Denkmalbehörde der Stadt Wülfrath / Claus Weber, LVR-Redaktion KuLaDig, 2017)

Hinweis

Der Kalkofen Hammerstein ist eingetragenes Bodendenkmal (Stadt Wülfrath, lfd. Nr. B 005; LVR-ABR Nr. ME 037, Eintragungstext vom 20.05.1997 siehe PDF-Dokument in der Mediangalerie).