Geschichte der Kleinbahnen in Belgien

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

-

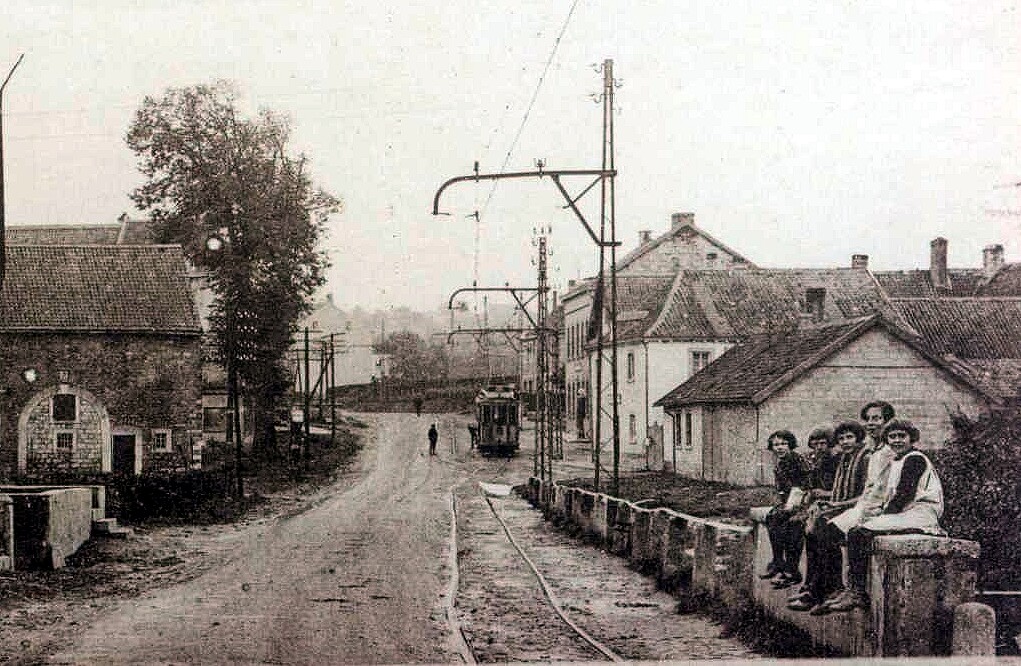

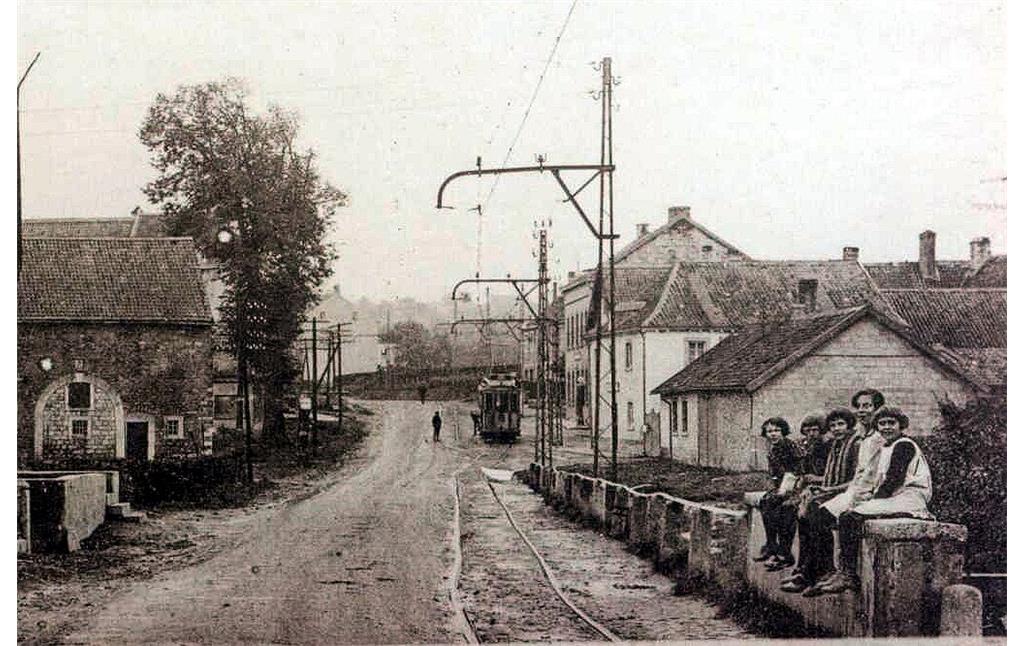

Straßenbahn in Raeren (Linie nach Eynatten) (1930)

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Ehemaliger Bahnhof an der Trasse nach Bastogne (2023)

- Copyright-Hinweis:

- Karl Peter Wiemer

- Fotograf/Urheber:

- Karl Peter Wiemer

- Medientyp:

- Bild

-

Ehemaliger Bahnhof Bastogne-Sud (2023)

- Copyright-Hinweis:

- Karl Peter Wiemer

- Fotograf/Urheber:

- Karl Peter Wiemer

- Medientyp:

- Bild

-

Historische Tram der Societé Général des Chemins de fer économiques (SNCB) im Tram-Museum Brüssel (2009)

- Copyright-Hinweis:

- Smiley.toerist

- Fotograf/Urheber:

- Smiley.toerist

- Medientyp:

- Bild

In ländlichen Regionen blieb die Schieneninfrastruktur lange Zeit unzureichend, da der Bedarf in der Personenbeförderung zu geringfügig war und ein Schienennetz in kleinere Städte und Dörfer hinein als nicht rentabel beurteilt wurde. Nachdem aber Belgien mit einer Änderung der Gesetzeslage 1875 die Voraussetzungen für den Bau einer vom Hauptnetz unabhängigen Bahn schuf, begann der private Sektor, in den Streckenausbau auf dem Land zu investieren, und zwar in deutlich kostengünstigere Kleinbahnen mit einer Spurbreite von 1.000 Millimetern (= 1 Meter). Diese in ländlichen Gebieten operierenden Schmalspurbahnen dienten weniger der Personenbeförderung als vielmehr dem Transport agrarischer Produkte in die Städte und wurde von der Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) bzw. Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV), der Nationalen Kleinbahngesellschaft, betrieben. Am 5. Juli 1885 eröffnete die erste Schmalspurbahnlinie von Nieuwpoort bzw. Middelkerke nach Ostende (Flandern). Schnell folgte eine innerstädtische Erweiterung des Netzes in Form von Straßenbahnen mit gleicher Spurbreite. So erreichte die Kleinbahn bereits nach einem Jahr eine Gesamtschienenlänge von fast 60 Kilometern, 1890 waren es bereits über 750 Kilometer, weitere fünf Jahre später 1.325 Kilometer und 1910 ganze 3.786 Kilometer.

Die Hungersnöte während des Ersten Weltkriegs erforderten einen fortlaufenden und reibungslosen Transport agrarischer Produkte, so dass es in kriegsfreien Regionen zwischen 1914 und 1918 zu einem Ausbau des Kleinbahnnetzes kam. In Kriegsgebieten hingegen wurden sie nicht selten von Deutschland zum Transport seiner Truppen genutzt. Nach dem Krieg kam es ab 1918 zur Einführung erster Autobusse in Belgien. Zunächst erhielten die NMVB/SNCV Konkurrenz von privaten Unternehmen, da sich die Flexibilitätsvorteile von Autobussen rasch gegenüber den Straßenbahnen durchsetzen. 1924 wurde allerdings die Gesetzeslage so geändert, dass auch Autobuslinien zukünftig nur noch von den NMVB/SNCV betrieben werden durften.

Zu Beginn wurden die Kleinbahnen noch per Dampfloks betrieben, was vor allem in den Städten zu den bekannten Rauch- und Rußbelastungen führte. Deswegen begann man bereits kurz vor 1900, die Kleinbahnen zu elektrifizieren, als erstes die Linie Brüssel – Ukkel/Uccle. Die Elektrifizierung sollte sich als großer Erfolg beweisen, so dass nach 15 Jahren der Großteil der städtischen Straßen- und wenige Schmalspurbahnen auf Strom umgestellt waren. In den 1930er Jahren hatten die NMVB/SNCV allerdings stark mit den hohen Kosten der hauptsächlich noch mit Dampfmaschinen betriebenen Schmalspurbahnen auf dem Land zu kämpfen - hier war eine Elektrifizierung, die Oberleitungen und weitere Um- und Ausbaumaßnehmen erforderte, schwer umzusetzen. Nachdem aber Dieselmotoren immer fortschrittlicher wurden, konnten einige Bahnen aber auf diese umgestellt werden, womit es nun möglich wurde, sie auch verstärkt zur Personenbeförderung einzusetzen.

Der Schaden am (Klein)Bahnnetz war nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich größer als nach 1918, es wurde aber aufgrund der der hohen Nachfrage im Zuge des gestiegenen Rohstoffbedarfs erstaunlich schnell wieder auf Normalbetrieb gebracht. Doch gerade die erhöhte Nachfrage konnte der Schienenverkehr allein nicht mehr bewältigen. Der motorisierte Individualverkehr erlebte einen bis heute anhaltenden Aufschwung und drängte den Schienenverkehr ins Abseits. In den 1950er Jahren wurde schließlich der Entschluss gefasst, das innerstädtische Kleinbahnnetz auf Autobusse umzustellen und das Schmalspurbahnnetz auf dem Land fast vollständig zurückzubauen. Von den über 4.000 Kilometern Gesamtschienenlänge, die das Kleinbahnnetz im Jahre 1950 hatte, blieben bis 1960 weniger als 1.000 Kilometer übrig. In den 1980er Jahren blieb ausschließlich die „Kusttram“ (niederländisch für Küstenstraßenbahn), die bis heute alle Orte der belgischen Nordseeüste miteinander verbindet, und die Straßenbahn in und um Charleroi bestehen.

Nach dem Rückbau wurden viele ehemalige Bahntrecken asphaltiert und zu Fahrradwegen umgebaut, die davon profitieren, dass die ursprüngliche Trassenführung keine enge Kurven und eine nur geringfügige Steigungen verlangte. In der Region Wallonien geschieht der Rückbau seit 1995 im Rahmen des Projektes RAVeL (Réseau Autonome de Voies Lentes = wörtlich „Autonomes Netz langsamer Wege“). Für die Umnutzung der ehemaligen Bahntrassen werden Erbpachtverträge mit den NMVB/SNCV geschlossen, da sie in der Regel in ihrem Besitz bleiben. Langfristig soll das Netz etwa 2.000 Kilometer umfassen, doch noch nicht vollständig umfunktionierte Abschnitte sind bereits provisorisch als Pré-RAVeL-Linien freigegeben.

(Sarina Eßling, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e. V., 2023)

Internet

www.kusee.nl: History (abgerufen: 19.09.2023)

www.kusee.nl: Today (abgerufen: 19.09.2023)

www.bahntrassenradeln.de: Bahntrassenradeln in Belgien (abgerufen: 19.09.2023)

ravel.wallonie.be: The RAVeL (abgerufen: 19.09.2023)

Geschichte der Kleinbahnen in Belgien

- Schlagwörter

- Fachsichten

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Sarina Eßling (2023), „Geschichte der Kleinbahnen in Belgien”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/SWB-345756 (Abgerufen: 11. Februar 2026)