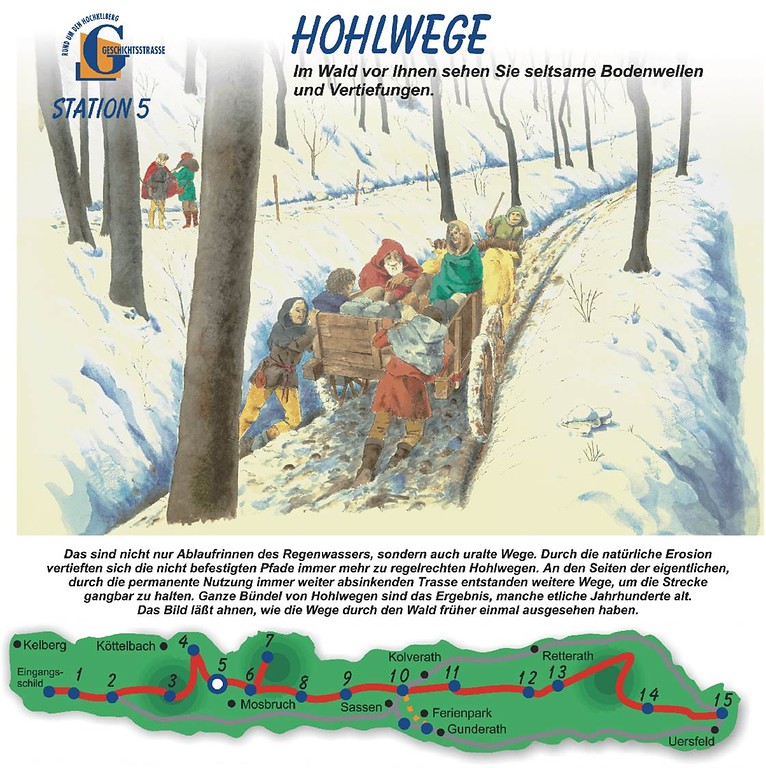

Hohlwege verbanden meistens auf direkter Strecke die Dörfer und Gehöfte. Die Fernwege dagegen führten entweder entlang der Höhenzüge (Wasserscheiden) oder mit weniger starken Steigungen. Sie waren dadurch in ihrem Verlauf in vor-, frühgeschichtlicher und frühmittelalterlicher Zeit überwiegend geländeorientiert und weniger siedlungsbezogen. Dies war notwendig, da es im Mittelalter im Gegensatz zur Römerzeit keine Straßenverwaltung gegeben hat und natürliche Hindernisse, wie Flüsse und Moore, nur an natürlich günstigen Stellen (Furten) überquert werden konnten. Erst nach dem 12. Jahrhundert ändert sich dies mit der Entstehung des Städtesystems und gezielten Förderungsmaßnahmen.

Der mittelalterliche Landverkehr vollzog sich überwiegend zu Fuß, mit Reit- und Tragtieren und Fuhrwerken. Hierdurch wurde der Untergrund verändert. Die Tagesleistung eines Ochsenfuhrwerkes betrug im Spätmittelalter je nach natürlicher Beschaffenheit um die 25 Kilometer. Der lokale Verkehr oder der zu Regionalmärkten war so ausgelegt, dass an langen Sommertagen die Entfernung zum Markt meistens in einem und höchstens in zwei Tagen zu Fuß oder mit Fuhrwerken bewältigt werden konnte.

Nach der Umstellung der Geschichtsstraße 2020 auf thematische Rundwanderwege gehört die zugehörige Infotafel zum Rundwanderweg „Geheimnis Natur und Leben“ (Geschichtsstraße der Verbandsgemeinde Kelberg, Abschnitt 1, Station 5).

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2014, 2021)