Aufgrund dieser Tatsache, dass die weitere Reise nicht möglich und ihre Situation aussichtslos war, suchten Vertreter dieser Gruppe bei der preußischen Verwaltung (Kriegs- und Domänenkammer) in Kleve nach, sich niederzulassen. Ihr Gesuch wurde positiv beantwortet. Die 19 Exulantenfamilien erhielten von der Kriegs- und Domänenkammer die Genehmigung, sich auf der Gocher Stadt Allmende (Gocher Heide) niederzulassen. Jede Familie erhielt etwa 10 Hektar Land der Gocher Stadtallmende zugewiesen.

Nachdem die Neusiedler mit staatlicher Unterstützung in Form von verbilligten Baumaterialien und befristeter Steuerfreiheit die großen Anfangsschwierigkeiten allmählich überwunden hatten, konnte die Kolonie sich in den nachfolgenden Jahren rasch entwickeln. Als Gegenleistung für gewährte Vergünstigungen mussten die Kolonisten von jedem zugewiesenen holländischen Morgen Land (etwa 0,89 Hektar) zwei Ruthen (etwa 28 Quadratmeter) für die Aufforstung des Pfalzdorfer Gemeindewaldes an die Gemeinde abtreten.

Zwischen 1742 und 1745 wurden weitere Pfälzer Familien von der preußischen Regierung zur Niederlassung in Pfalzdorf im Rahmen der sogenannten Peuplierungspolitik gezielt angeworben. Die stärkste Zuwanderung erfolgte in den Jahren 1747-1748, 1764-1765 und 1768-1771, nicht zuletzt wegen der Freistellung der Kolonisten vom Militärdienst. Aufgrund dieser Entwicklungen war um 1780 fast die gesamte Gocher Heide kultiviert worden. Bereits 1790 gab es bereits einen erheblichen Mangel an Kulturland. Dies wurde vor allem mitverursacht durch die Tatsache, dass das in Erbpacht ausgegebene Siedlungsland nicht unter den Nachkommen der Exulanten aufgeteilt werden durfte. Deshalb wich man zunächst in die Randgebiete der Pfalzdorfer Gemarkung aus.

Infolge des ständig wachsenden Bevölkerungsdrucks entstand seit 1770-1772 auf der Asperheide westlich von Goch eine zweite Pfälzersiedlung, die bereits 1782 insgesamt 178 Bewohner zählte. Deswegen nahm man nach dieser Zeit die Kultivierung von 240 Hektar des Reichswaldes südwestlich von Schneppenbaum und die Urbarmachung des Heidkamps südlich des Kalkarer Waldes in Angriff. Die weitere Bevölkerungszunahme führte 1821 und 1828 zur Gründung von Louisendorf bzw. Neulouisendorf.

Pfalzdorf hatte keinen richtigen Ortskern, weil innerhalb der Kolonie das Prinzip des Einzelbau mit Landbindung vorgeschrieben und realisiert worden ist. Allerdings entstand durch den Bau der reformierten Westkirche (1769) und der lutherischen Ostkirche (1771) - beide protestantischen Bekenntnisse waren durch die Niederlassung und nachfolgenden Zuzug vertreten -, die Errichtung einer Schule sowie die Niederlassung von Handwerkern eine dicht bebaute Siedlungsachse.

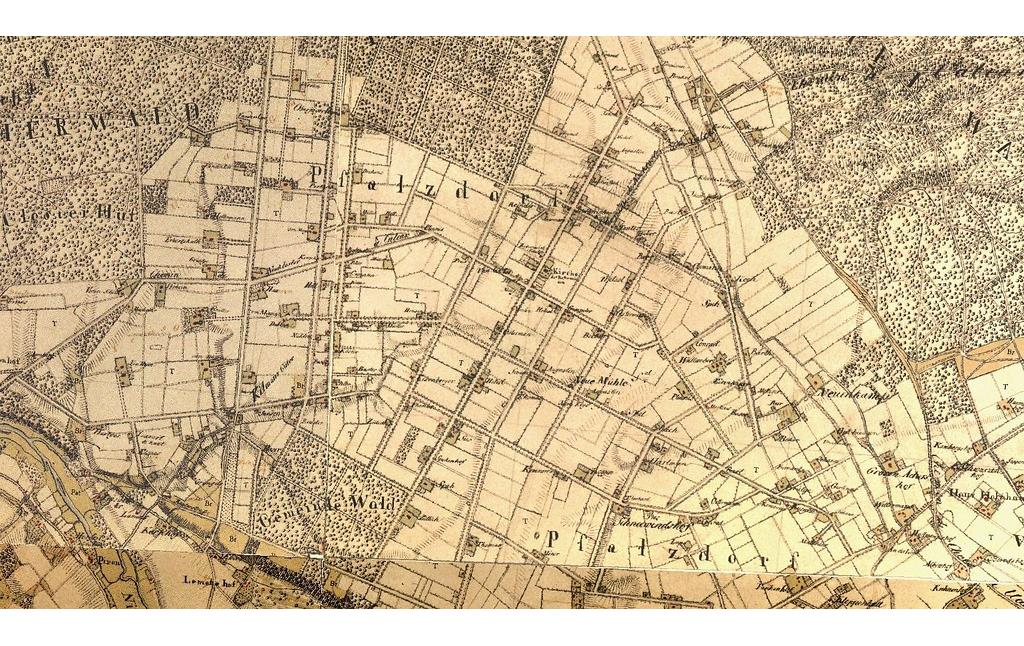

Pfalzdorf ist eine systematisch geplante und angelegte Kolonisationssiedlung, die von einem größtenteils rechtwinklig angelegten Straßennetz und von einer systematischen zeitgenössischen Parzellierung geprägt ist. Die Strukturen sind heute vor allem im nördlichen und nordöstlichen Teil der Siedlung noch gut erhalten. Dagegen ist die geplante systematische Anlage im jüngeren südöstlichen Teil der Siedlung heute nicht mehr so deutlich zu erkennen, weil die dortigen Kultivierungsmaßnahmen bereits über vorhandenen Strukturen durchgeführt wurden.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlagerte sich das dörfliche „Zentrum“ durch die zunehmende Zuwanderung von katholischen Siedlern aus benachbarten Regionen in südliche Richtung zu der 1811 eingeweihten katholischen Pfarrkirche St. Martin. Die Ansiedlung der katholischen Neubürger hatte u. a. auch zur Folge, dass der von den Protestanten während des absolutistisch gelenkten Landesausbaus unmittelbar nördlich von Goch aufgeforstete Gemeindewald bereits vor 1845 der Abholzung anheim fiel (Hilger Bd. 5, 1970, S. 58).

Im ausgehenden 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts verstärkte sich die Verlagerung des Ortskerns nach Süden und wuchs mit der Anlage von neubaugebieten allmählich mit Goch zusammen. Hiermit wurden die vorhandenen Strukturen überlagert. Dort zeugt nur das vorhandene Straßennetz von der Gründungsphase. 1969 wurde Pfalzdorf im Rahmen der nordrhein-westfälischen Kommunalreform Stadtteil von Goch.

Der Entwicklungsgang von Pfalzdorf lässt sich kartographisch sehr anschaulich über die historischen Karten der topographischen Aufnahme der Rheinlande von Tranchot 1801-1813), der preußischen Uraufnahme von 1845, sowie der preußischen Neuaufnahme von 1895 und spätere Ausgaben der topographischen Karte 1:25.000 verfolgen (TK25 history, Blatt 4203 Kalkar).

Heute bilden Pfalzdorf, Louisendorf und Neulouisendorf noch immer eine Sprachinsel und eine evangelische „Religionsinsel“ am unteren Niederrhein.

(Peter Burggraaff, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V., 2013, 2022)

Quellen

- Kartenaufnahme der Rheinlande durch Tranchot und von Müffling, mehrfarbige Nachdrucke im Maßstab 1:25.000. Blatt 9: Goch (1802-1804). Bonn Bad Godesberg 1968.

- Topographische Aufnahme 1:25.000 (Uraufnahme) des preußischen Topographischen Bureaus. Aufnahme Rheinprovinz 1842 1850. Blatt 4203 Kalkar. Bonn Bad Godesberg 1991/1995.

- Topographische Aufnahme 1:25.000 (Neuaufnahme) der Königlichen preußischen Landesaufnahme. Aufnahme 1895 1912. Blatt 4203 Kalkar. Bonn Bad Godesberg.

- Topographische Aufnahme 1:25.000 des Reichsamts für Landesaufnahme. Blatt 4203 Kalkar (1938). Bonn Bad Godesberg.

- Topographische Karte 1:25.000 (1952 2018). Blatt 4203 Kalkar. Bonn Bad Godesberg u. Köln.

- TK25 history: eine Geschichte über die Veränderung der Landschaft im Wandel der Zeiten. Blatt 4203. Köln u. Koblenz.

Internet

de.wikipedia.org: Pfälzische Sprachinsel am Niederrhein (abgerufen 25.03.2024)