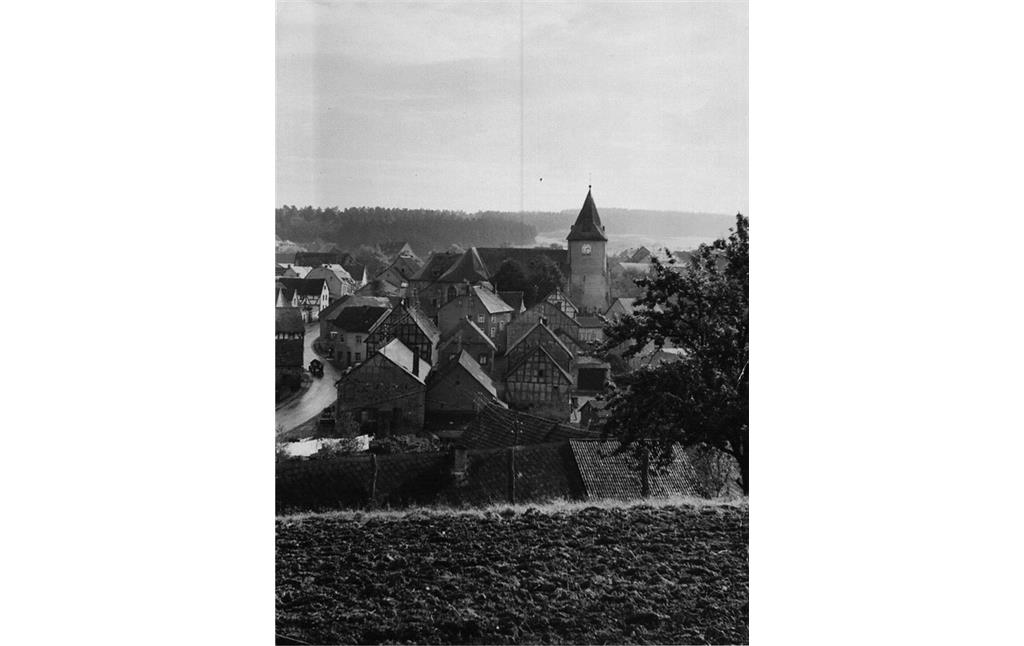

Die Pfarrkirche vereint Bausubstanz aus verschiedenen Epochen. Der Turm ist wohl vor 1200 in einem massiven Baustil erbaut, das Untergeschoss im romanischen Stil (römischer Wehrturm) und ähnelt der Kirchturm der Pfarrkirche von Uess (Pfarrkirche Uess). Außer dem Turm ist von der alten Pfarrkirche kaum etwas erhalten geblieben. Es ist belegt, dass an die alte Kirche 1662, 1708 und 1716 Bau- und Umbaumaßnahmen durchgeführt worden sind. 1770 erhielt die Kirche ein neues Dach. Bereits 1793 wird die Kirche als baufällig bezeichnet und wurde die Gottesdienste in der Kapelle auf dem Schwarzenberg verlegt (Molitor 2000, S113). 1834 überlegte man einen Neubau. 1844 wurde die Kirche mit dem Bau von Nebenschiffen am Langhaus erweitert. Letztendlich beschloss man 1910 einen Neubau. Da das alten langhaus beim Beginnen der Bauarbeiten einstürzte, entstand faktisch einen Neubau (Molitor 2000, S. 116).

Die drei Joche des Langhauses wurden 1912/1913 nach Plänen von Franz Huch und Grefges (Koblenz) im neugotischen Stil erbaut. Der Neubau wurde 1914 feierlich eingeweiht. Der Apsis (Chor) war am 16. Januar 1945 bei einem Luftangriff zerstört worden und wurde bald nach dem Krieg wieder hergestellt. Das neue Querhaus wurde 1972 vollendet. Am 24. Juni 1972 wurde die erweiterte Kirche, der außerdem mit einem neuen Volksaltar, der der neuen Liturgie des zweiten Vatikanischen Konzils angepasst worden ist, eingeweiht. Die letzte Renovierung erfolgte im Jahr 1996.

Kern und Mitte des Gotteshauses ist der Altar, den das Vierungsgewölbe wie ein Baldachin überspannt. Kreuz und Dornenkrone tragen die Mensa-Platte, auf der Tod und Auferstehung Jesu immer wieder dargestellt werden, bis er kommt in Herrlichkeit. Der Blick geht nach oben zur Darstellung der Wiederkunft des Herrn im Schlussstein des Vierungsgewölbes.

Der Sakramentsaltar im Chor ist ein wertvolles Stück echten Eifelbarocks aus der Himmeroder Schule. Der Ambo aus dem Jahr 1999 stellt im Lebensbaum sechs Szenen aus dem Neuen Testament dar, in denen Frauen eine wichtige Rolle spielen: Verkündigung an Maria, Maria und Marta, die Samariterin am Jakobsbrunnen, Maria Magdalena salbt Jesus die Füße, Heilung der blutflüssigen Frau, drei Frauen am leeren Grab.

Das Chorfenster und die Fenstergiebel des Querhauses haben zum Thema den Lobgesang der Jünglinge im Feuerofen, einer Erzählung aus dem Buch Daniel im Alten Testament: Das Chorfenster zeigt die Jünglinge, die durch den Engel beschützt werden. Linke Fensterwand: „Preiset den Herrn, ihr Engel des Herrn!“ (oben rechts) - „Ihr Himmel, Sonne, Mond und Sterne, preiset den Herrn!“ (oben links) - „Israel, preise den Herrn!“ (Mitte; siebenarmiger Leuchter als Symbol Israels). Rechte Fensterwand: „Ihr Vögel des Himmels (links), preiset den Herrn!“ - „Ihr Fische des Meeres (unten), preiset den Herrn!“ - „Ihr Menschenkinder (rechts oben), preiset den Herrn!“

Das spätgotische Kruzifix, der sogenannte „Kelberger Christus“ im rechten Querschiff ist die Arbeit eines unbekannten Künstlers aus dem 15. Jahrhundert. Das „Osterkreuz“ im linken Querschiff ist eine einmalige Kostbarkeit in der rheinischen Kunstgeschichte. Es zeigt drei Szenen von der Auferstehung Jesu. Geschnitzt wurde es 1696 vom damaligen Kelberger Pfarrer Peter Bongart.

In der Taufkapelle befindet sich das Taufbecken mit „lebendigem Wasser“, das unter der Darstellung von Jona im Walfisch hervorsprudelt. Das Fenster zeigt Johannes den Täufer, der Jesus tauft. Die Taufkapelle wird gleichzeitig als Beichtkapelle benutzt. Der Hahn auf dem Beichtstuhl erinnert an den Hahn, der Petrus seine Schuld wieder in Erinnerung rief, woraufhin er sie bereute.

Die Türen sind in den Jahren 1988/89 erneuert worden. Sie zeigen Szenen aus dem Leben der Apostel Petrus und Paulus.

Das offene „Tempelchen“ vor der Kirche stammt aus dem Jahr 1708 und wurde 1950 erneuert (Kleine Kirchenführer der Pfarrei Kelberg).

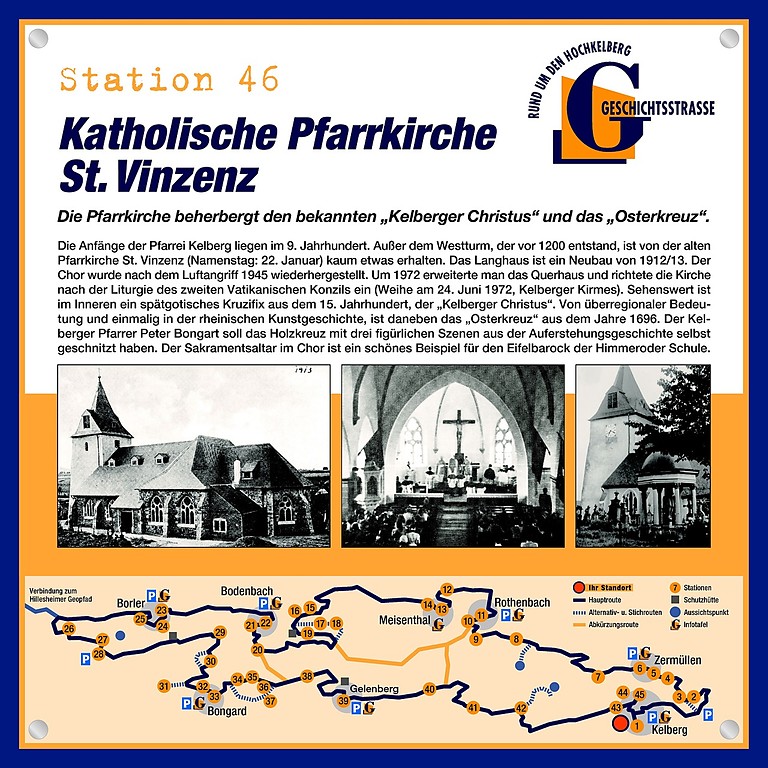

Nach der Umstellung der Geschichtsstraße 2020 auf thematische Rundwanderwege gehört die zugehörige Infotafel zu den Rundwanderwegen „Höfe, Häuse und Hütten“ und Sagenhafter Schwarzenberg„ (Geschichtsstraße der Verbandsgemeinde Kelberg, Abschnitt 2, Station 46).

(Peter Burggraaff, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. 2013, 2018, 2021)