Haus Mielenforst

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Köln

Kreis(e): Köln

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 57′ 41,81″ N: 7° 04′ 4,15″ O 50,96161°N: 7,06782°O

Koordinate UTM 32.364.313,10 m: 5.647.333,61 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.575.062,80 m: 5.647.919,50 m

-

Haupttor des Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

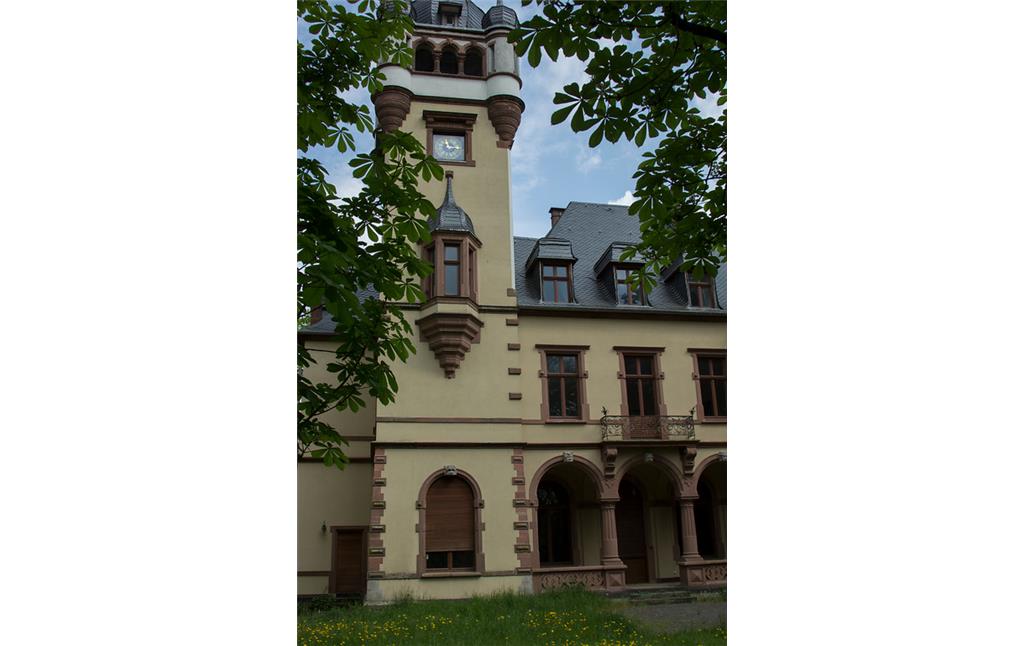

Parkfassade des Herrenhauses von Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

Herrenhaus Gut Mielenforst (2014)

- Copyright-Hinweis:

- Gelhar, Martina/ LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege

- Fotograf/Urheber:

- Gelhar, Martina

- Medientyp:

- Bild

-

Weideflächen am Gut Mielenforst (2014)

- Copyright-Hinweis:

- Gelhar, Martina/ LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege

- Fotograf/Urheber:

- Gelhar, Martina

- Medientyp:

- Bild

-

Eingang zum Haupthaus von Gut Mielenforst (2014)

- Copyright-Hinweis:

- Gelhar, Martina/ LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege

- Fotograf/Urheber:

- Gelhar, Martina

- Medientyp:

- Bild

-

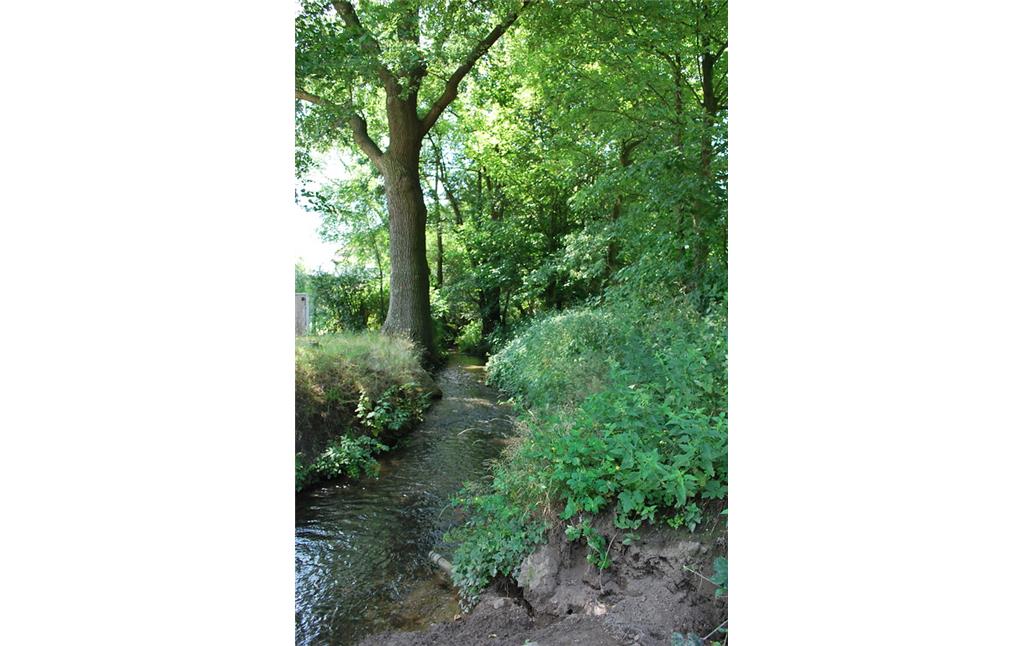

Eggerbach bei Gut Mielenforst (2014)

- Copyright-Hinweis:

- Gelhar, Martina/ LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege

- Fotograf/Urheber:

- Gelhar, Martina

- Medientyp:

- Bild

-

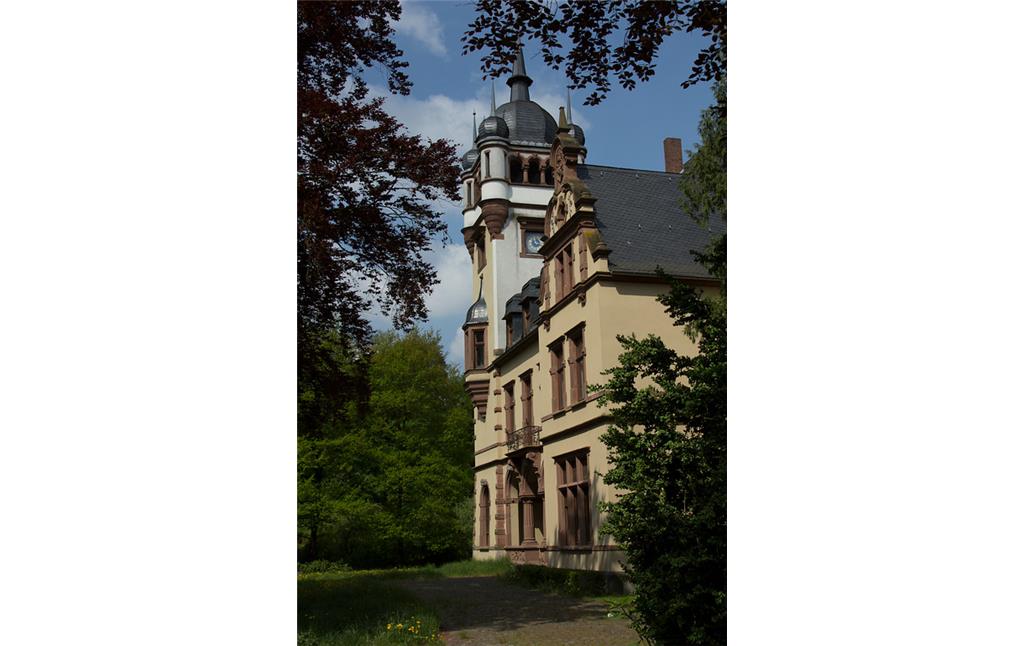

Parkfassade des Herrenhauses von Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

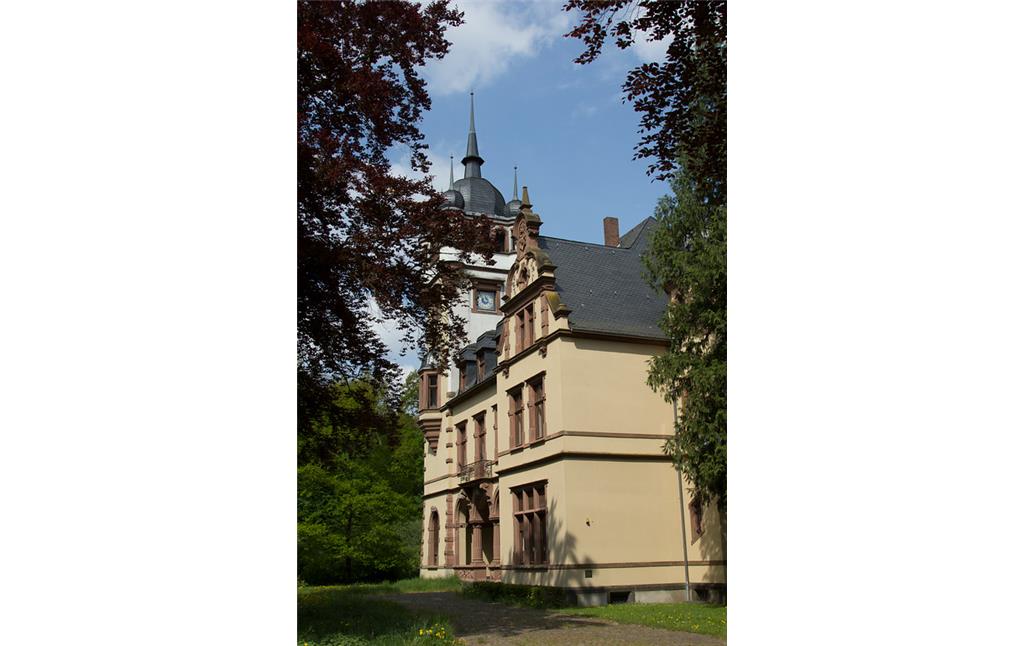

Parkfassade des Herrenhauses von Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

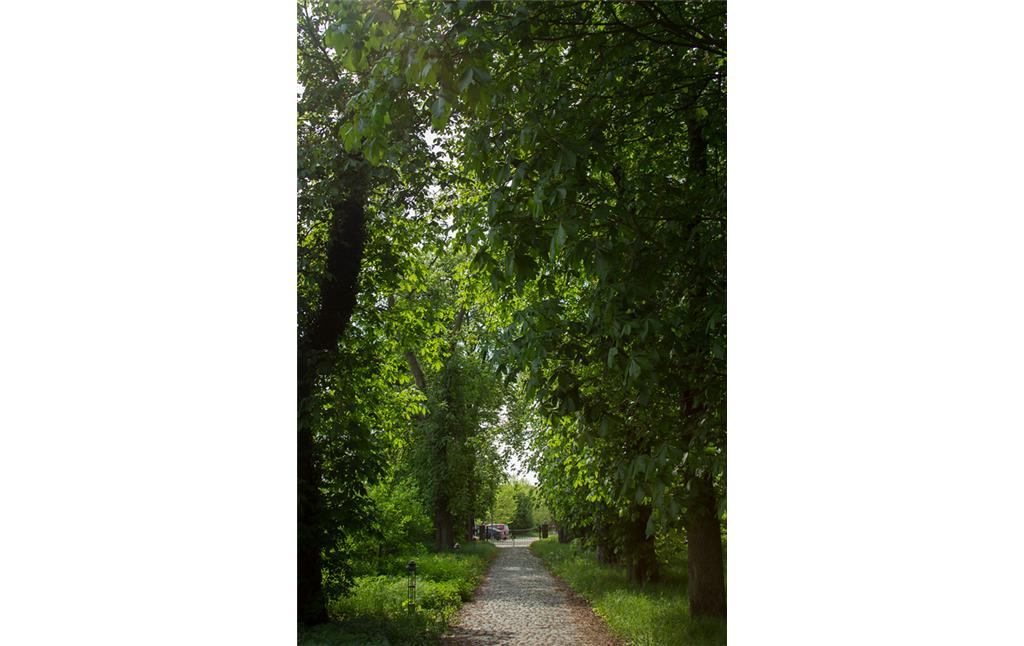

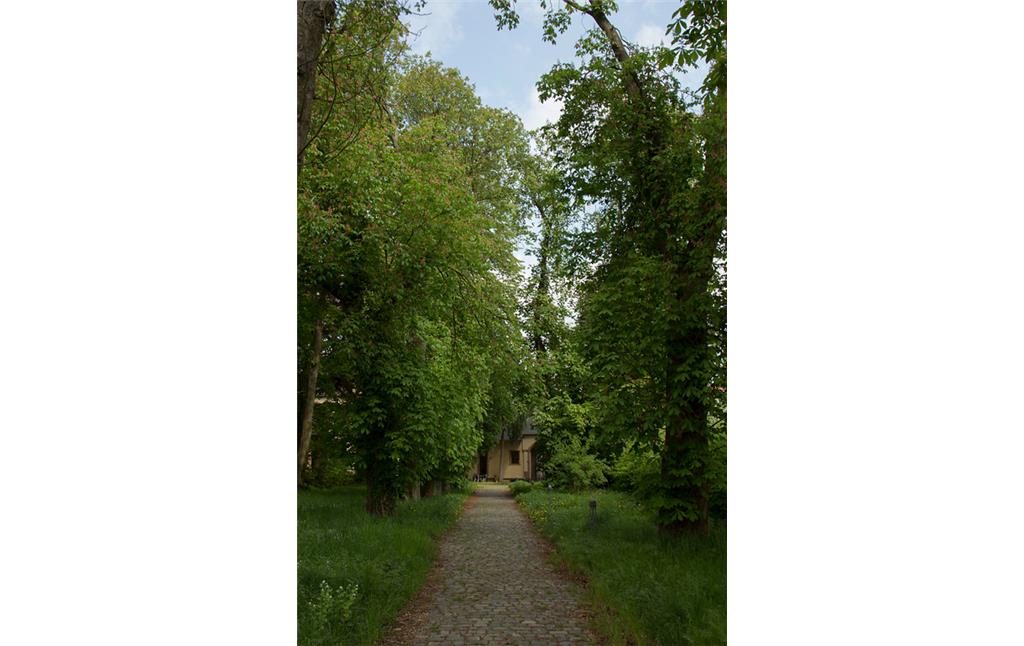

Weg zu Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

Parkfassade des Herrenhauses von Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

Alter Teich vor Gut Mielenforst

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

Parkfassade des Herrenhauses von Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

-

Weg zu Gut Mielenforst (2013)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Abteilung Landschaftliche Kulturpflege, Lagodny, Fabian

- Fotograf/Urheber:

- Lagodny, Fabian

- Medientyp:

- Bild

Das Geschlecht von „Mielenvorst“ ist bereits seit dem 13. Jahrhundert belegt. Bereits 1196 wurde ein Konrad de Milinvorst als „dapifer“ (Latein: „Aufträger von Speisen“ = Truchseß) des Grafen von Berg erwähnt. Im 15. Jahrhundert fiel der Besitz an die Grafen bzw. Herzöge von Berg zurück. Im Laufe des 15. Jahrhunderts fiel der Besitz an die Grafen von Berg zurück. Verschiedene Quellen belegen, dass 1596 der Besitz an einen Ritter von Heimbach, genannt Hoen, verpfändet war und vom Ende des 17. Jahrhunderts bis 1774 im Besitz der Familie von Steinen gewesen ist. Im Anschluss fiel es an das Heilige Römische Reich deutscher Nationen zurück, bis es 1822 von Friedrich Joseph Hohenschutz vom Preußischen Staaten erworben wurde. 1882 ging das Landgut in den Besitz der Textilhändlerfamilie von Paul Andreae über. Von wem er Haus Mielenforst jedoch erwarb, ist nicht belegt.

Das Gut im 18. Jahrhundert

Eine erste Abbildung von Haus Mielenforst stammt aus dem Jahre 1842. Das Aquarell aus dem Nachlass der Familie Andrea zeigt das alte, 1711 errichtete Herrenhaus von Mielenforst. Der schlichte weiße Bau mit zwei hohen Stockwerken und fünf Fenstern pro Achse weißt ein hohes Walmdach mit einer großen belvedereartigen Laterne als Krönung auf. Architektonisch lässt sich hier ein möglicher Zusammenhang zum zeitgleich errichteten Schloss Bensberg denken. Aus der frühen Grundkarte lässt sich rückschließen, dass die Wirtschaftsgebäude in einem unregelmäßigen Ring angeordnet waren, an dessen südwestlichen Ecke das Herrenhaus stand. Die Anlage war teilweise von Wassergräben umgeben.

Das Gut im 19. Jahrhundert

Im 19. Jahrhundert schienen die Wohnansprüche durch das alte barocke Anwesend nicht mehr erfüllt, so dass die Familie Andreae vom Berliner Architekten Hans Griesebach ein neues Herrenhaus entwerfen ließ. Das neue Herrenhaus wurde bis 1885 im Stil der Deutschen Renaissance erbaut. Die zweigeschossige Verbindung vom Herrenhaus aus nach Osten reiht das Torhaus und das Pächterhaus nahtlos in den Baukomplex ein. Mit dem Neubau wurde auch die direkte Umgebung verändert. So wurde der Mielenforster Kirchweg vom Haus weg nach Süden verlegt, was eine Anlage von großzügigen Parkflächen ermöglichte. Für die Gestaltung dieser Flächen wurden die alten Wassergräben zugeschüttet und zwei neue miteinander verbundene Teiche angelegt. Diese Teiche speiste der Eggerbach, der über Gräben angeschlossen wurde. Als Abschluss wurde eine Kastanienallee angelegt, die das Haupttor mit dem neuen Parktor am Mielenforster Kirchweg verband.

20. Jahrhundert und Weltkriege

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gut aufgrund des Reichsleistungsgesetzes von der Wehrmacht beschlagnahmt und nahm Stab und Befehlsstelle eines Flakartilleriebataillons auf. Bereits 1936 musste aus Sicherheitsgründen der Turmhelm am Herrenhaus abgebaut werden, da der zu hohe Turm ein Problem für den nahegelegenen Fliegerhorst in Ostheim darstellte. Aufgrund der zunehmenden Bombardierungen wurde in der Parkanlage westlich der Teiche eine Bunkeranlage von russischen Zwangsarbeitern für die Befehlsstelle errichtet. Das angrenzende Feld wurde ab Mai 1940 als Behelfsflugplatz benutzt, um Verwundete ins Lazarett im Bensberger Schloss zu transportieren. Aufgrund der Vielzahl an Personen, die auf und um das Gut verteilt lebten, konnten Brände rechtzeitig gelöscht werden, so dass Haus Mielenforst die Kriegsjahre abgesehen vom abgenommenen Turmhelm und Wandmalereien der Soldaten im Keller verlustfrei überstanden hat.

Nachkriegsjahre und heutiges Gut Mielenforst

In den Nachkriegsjahren wurden in den Gebäuden vor allem ausgebombte Menschen aus der Region untergebracht. Luftbilder aus den fünfziger Jahren zeigen die gesamte Dachlandschaft des Gutes in intaktem, wenn auch desolatem Zustand. In den Nachkriegsjahren wurden von den Erben Andreae eine umfassende Sanierung der Gebäude durchgeführt, die jedoch erhebliche Vereinfachungen an der Dacharchitektur und an der Außenfassade mit sich brachten. 1962 wurde wegen anhaltender Überflutungsgefahr die Verbindung zwischen Eggerbach und den Parkteichen trockengelegt. 1978 erwarb die Stadt Köln die Gebäude und das umgebende Land von den Erben der Familie Andreae. Die Stadt versuchte, die ab 1980 unter Denkmalschutz stehende Anlage in eine Eigentumswohnanlage umzuwandeln und wieder zu veräußern. 1997 gelang dieser Plan, die Gebäude für eine gewerblich Nutzung in 47 Eigentumswohnungen umzuwandeln. Die Bewirtschaftung des Gutes lief 1999 mit dem Ende des Pachtvertrages aus. Die Dachlandschaft und der Turmhelm wurden im Rahmen der Sanierungsarbeiten rekonstruiert. Heute ist das Gelände nicht öffentlich zugänglich.

(Fabian Lagodny, LVR-Fachbereich Umwelt, 2013)

Literatur

- Kierdorf, Alexander (1997)

- Haus Mielenforst im 19. und 20. Jahrhundert. In: Rechtsrheinisches Köln, Jahrbuch für Geschichte und Landeskunde 23, S. 45-71. Köln.

Haus Mielenforst

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Mielenforster Kirchweg 50

- Ort

- 51069 Köln - Dellbrück

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Geländebegehung/-kartierung, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1196

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Haus Mielenforst”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-65173-20130514-2 (Abgerufen: 19. Januar 2026)