Bei der Rottwirtschaft, die schon im Jahre 893 für das Kloster Prüm belegt ist, wurde Hochwald gerodet und zwischen den Wurzelresten zwei Jahre lang Getreide angebaut. Auf den später brach liegenden Flächen entstanden lichte Niederwälder.

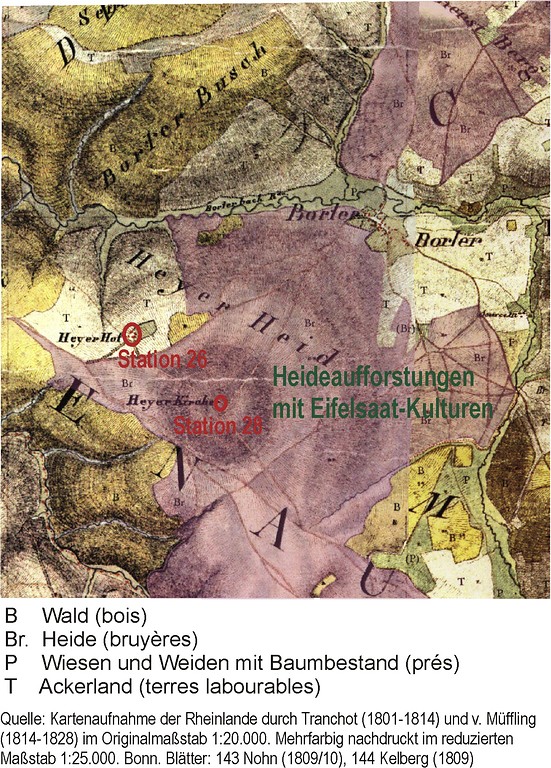

Durch die Schiffel- und Rottwirtschaft wurde der Wald ausgebeutet und die Heide- und Buschlandflächen rasch nahmen zu und hatten um 1840 in der Hocheifel einen Flächenanteil von ca. 45 %. Sie waren nur noch als Schafweide geeignet. Auf der französische Karte von 1809, der so genannten „Tranchotkarte“ (ein französischer Offizier war namengebend) ist im Bereich Bernbusch Heide- und Schiffelland dargestellt.

Gegen den anfänglichen Protest der Bauern, die den Verlust von Weideland fürchteten, setzten die Preußen ab 1815 die umfangreichen Aufforstungen mit anspruchslosen Kiefern, die frostbeständiger waren, und Fichten durch. Die Fichten wurden durch die Anpflanzung von Kiefern an den Rändern der Schonungen gegen Frostschäden geschützt. In einer ersten großen Aufforstungsaktion wurden ca. 3.750 Hektar Fläche in der Hocheifel in Angriff genommen.

Aus Sorge um einen Mangel an Weideland leisteten die Bauern zunächst Widerstand. So wurden Kulturarbeiter, die mit Nadelholzpflanzungen beschäftigt waren, von bewaffneten Bauern verjagt und die Pflanzen ausgerissen. Erst spätere Generationen erkannten den großen Nutzen der Wiederaufforstung, ohne die eine ertragreiche Wiederbewaldung der Heideflächen nicht möglich gewesen wäre.

Das heutige Landschaftsbild der Hocheifel ist von der Forstwirtschaft nach 1815 nachhaltig geprägt worden.

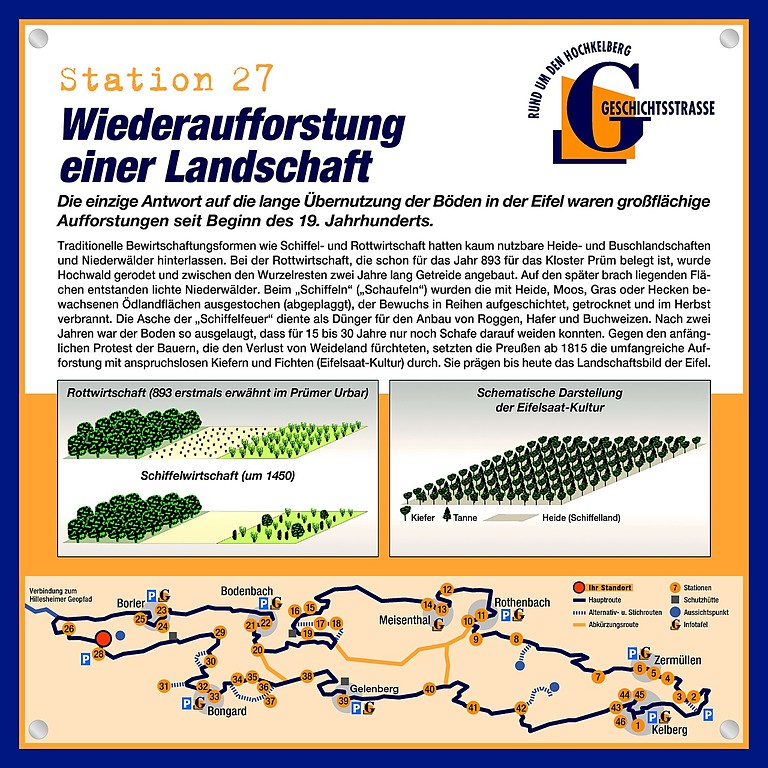

Nach der Umstellung der Geschichtsstraße 2020 auf thematische Rundwanderwege gehört die zugehörige Infotafel zum Rundwanderweg „Frieden, Wald und Kapelle“ (Geschichtsstraße der Verbandsgemeinde Kelberg, Abschnitt 2, Station 27).

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2013, 2021)