Befestigte Wohntürme in Trier

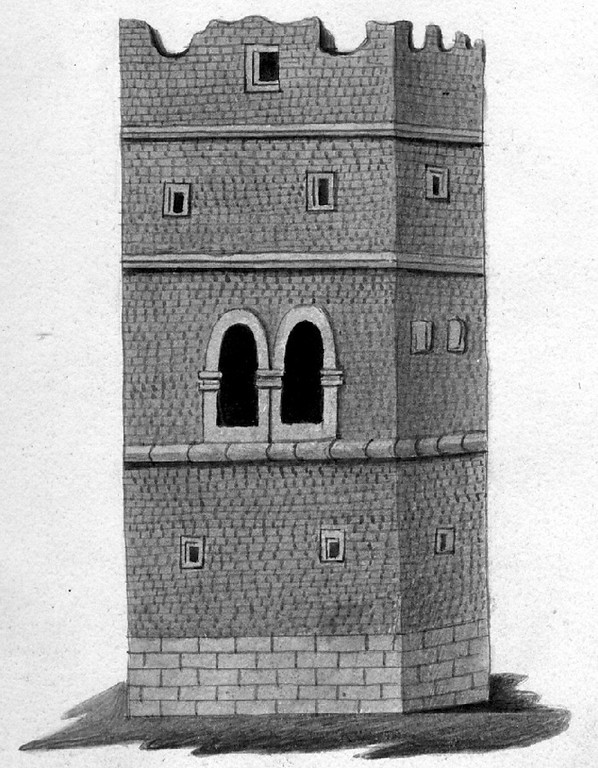

Typische Merkmale der städtischen Wohntürme

Der Trierer Frankenturm - Baubeschreibung und Name

Die römische Spoile am östlichen Eingang

Das Nachahmen antiker Bauweisen am mittelalterlichen Wohnturm

Der Frankenturm seit seiner Renovierung

Eingetragenes Kulturdenkmal

Quellen, Internet, Literatur

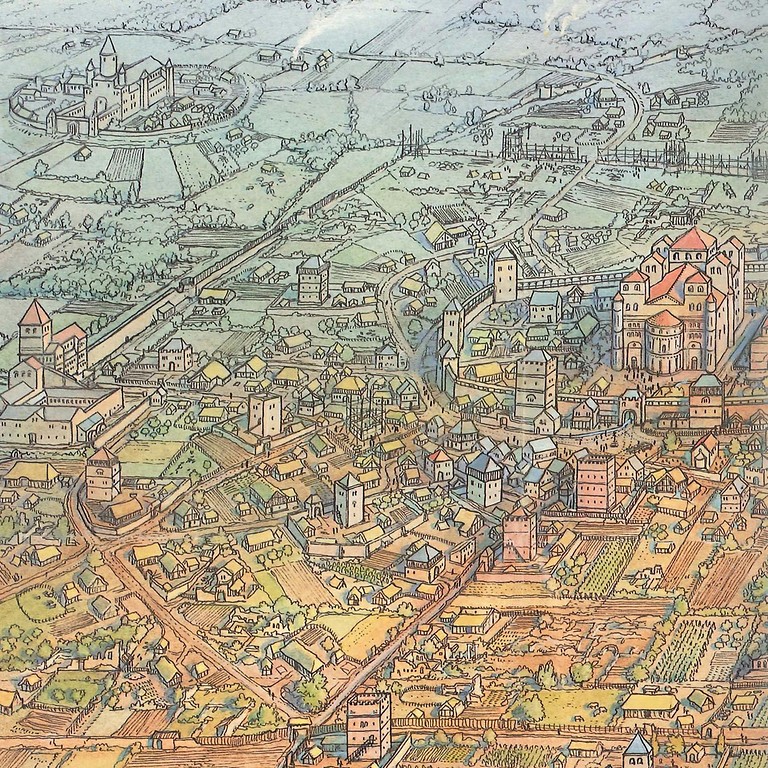

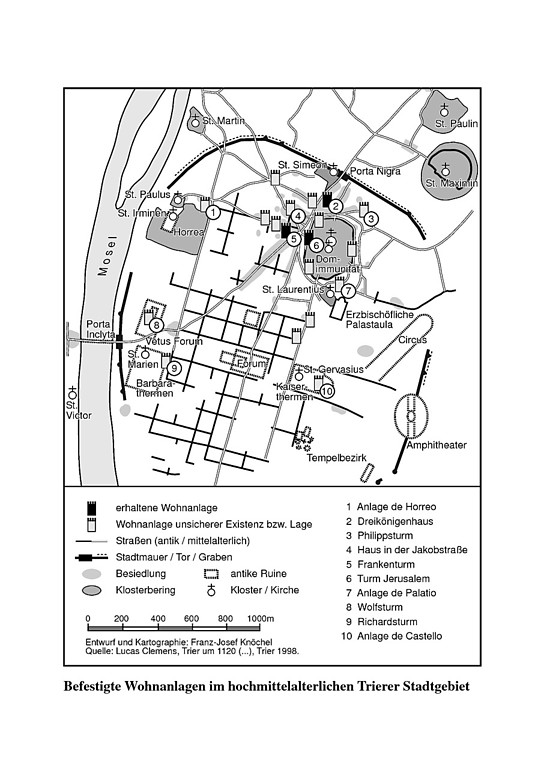

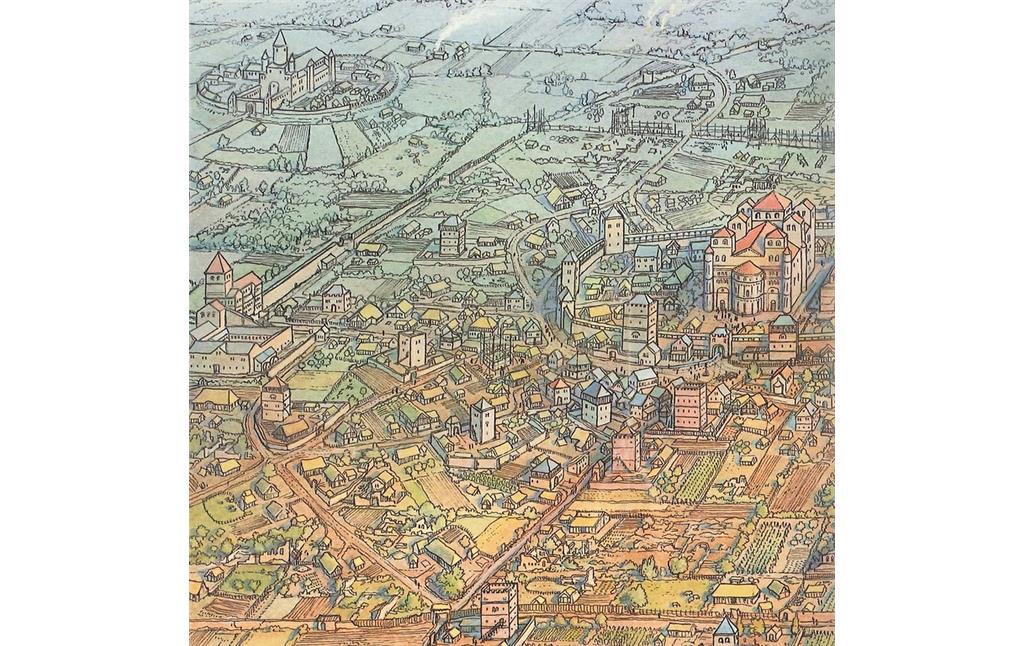

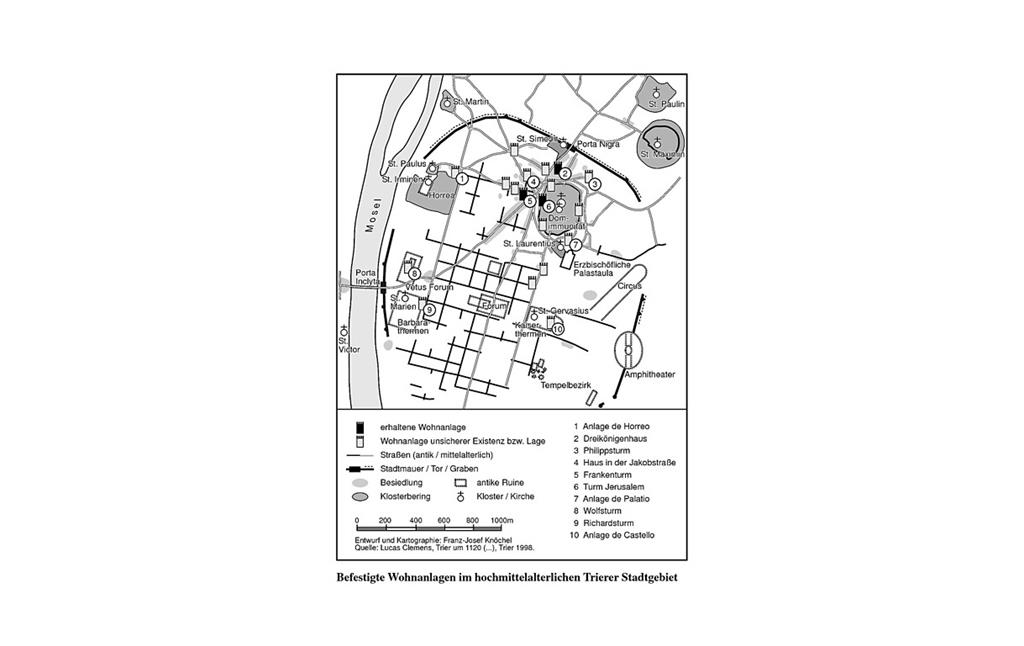

Befestigte Wohntürme in Trier

In Trier sind es nicht alleine die weltberühmten antiken Bauwerke, die von der Geschichte der ehemaligen Hauptstadt des römischen Westreiches künden; auch zahlreiche Bauten des Mittelalters prägen heute noch das Stadtbild und geben Nachweis über die Bedeutung dieser Epoche in der mittlerweile mehr als 2000-jährigen Stadtgeschichte.

Aus dieser Zeit sind neben den bekannten Kirchen und Klöstern auch Überreste von profanen Bauwerken erhalten geblieben: die meist als Turmhäuser oder Wohntürme, ferner, im Unterschied zu den antiken Gebäuden und Sakralbauten, als propugnacula (Wehrbauten) oder Geschlechtertürme bezeichneten ehemaligen „fortifikatorischen Zentren städtischer Familiensitze“ (Clemens 1998).

Typische Merkmale der städtischen Wohntürme

Zugleich auch Unterscheidungskriterien zu den nichtstädtischen Bergfrieden und Donjons:

- eine durch die steinerne Ausführung erfüllte Wehrfunktion in einem noch nicht durch Mauern gesicherten Stadtgebiet (was für Trier noch bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts galt),

- die Position innerhalb eines Hof- oder Eigentumringes (hier der curtis) und

- innerhalb dieses Ringes die Anlage weiterer gewöhnlicher Wohn- und Wirtschaftsgebäude, die in der Regel hölzern oder in Fachwerk ausgeführt wurden.

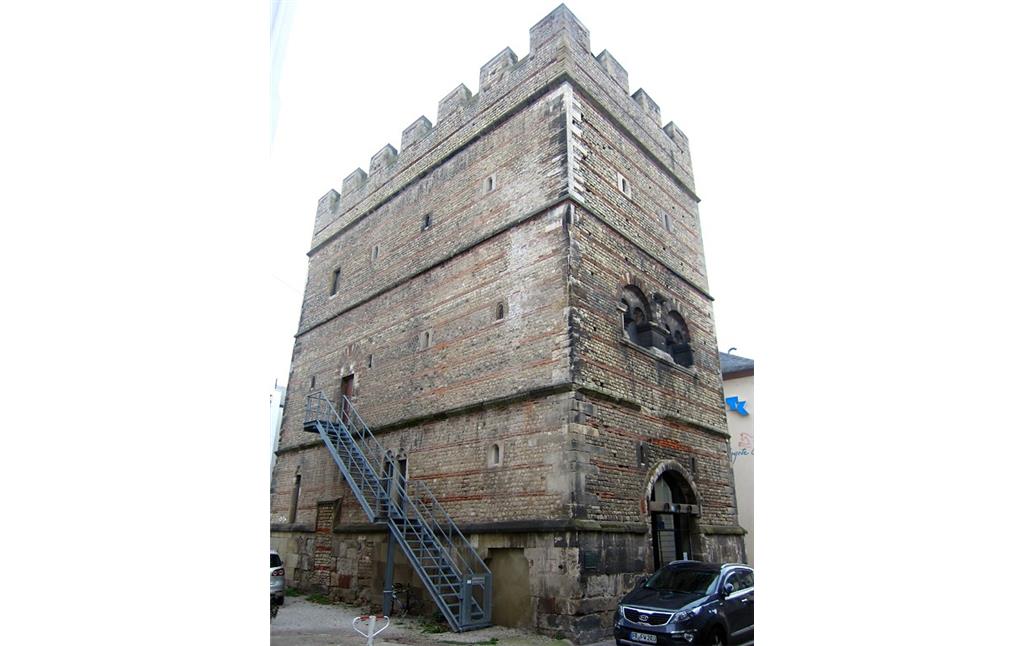

Der Trierer Frankenturm - Baubeschreibung und Name

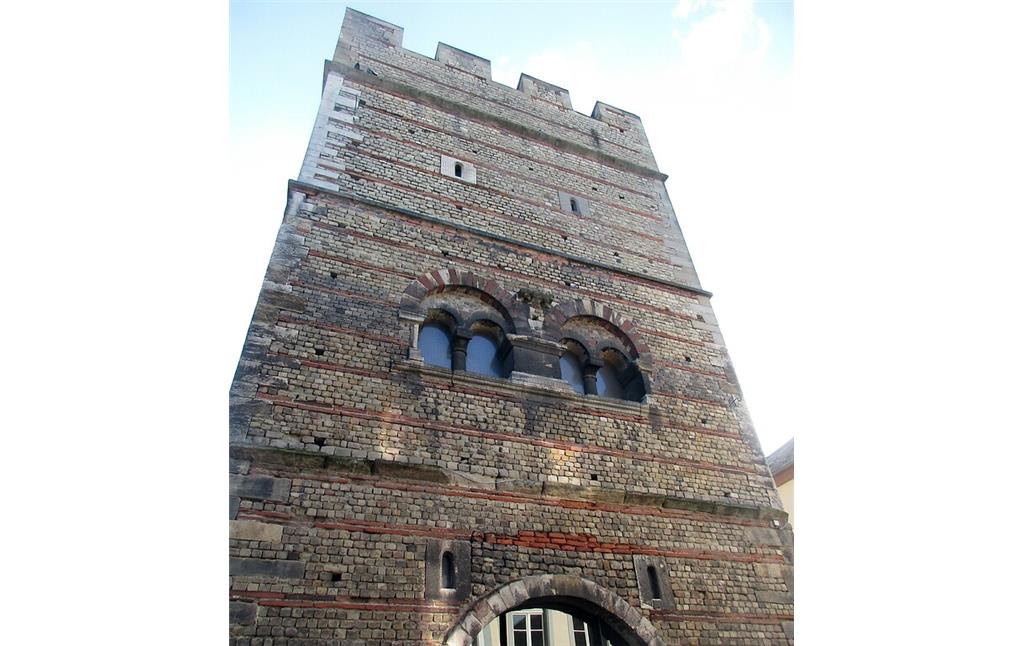

Der von seiner Bausubstanz her gut erhaltene Frankenturm ist wohl um das Jahr 1100 entstanden. Er wurde allerdings – wohl wegen der Verwendung antiken Materials und seiner Bauausführung – lange für römisch gehalten.

Das Gebäude liegt in der heutigen Dietrichstraße, deren Verlauf sich sowohl im antiken als auch im mittelalterlichen Straßennetz nachvollziehen lässt. Sein Name geht keineswegs auf eine Entstehung in fränkischer Zeit zurück, sondern stammt von seinem Besitzer Anfang des 14. Jahrhunderts, einem Franco von Senheim.

Ein Hof in Senheim (bei Cochem an der Mosel) war schon 1182 von Köln an Trier verpfändet worden (MrhUB 2, Nr. 55), und 1204 wird ein dortiges Gut als Erbe eines Kreuzfahrers Albero erwähnt (ebd., Nr. 229). Eine Urkunde aus dem Jahr 1233 nennt einen gleichnamigen dominus Franco de Sygenheim samt umfangreicher Verwandtschaft, deren Beziehungen schon damals weit über ihren Herkunftsort hinausreichten; gleichwohl wird eine Verbindung zu dem Trierer Gebäude für dieses Geschlecht aus den Urkundenquellen noch nicht ersichtlich (MrhUB 3, Nr. 487 und im Jahr 1245 noch in Urkunde Nr. 814 mit den Gebrüdern von Senheim Theoderich, Volkold und Bertolf: Theodericum, Volkoldum, et Bertolfum fratres dictos de Sygenheim).

Im Jahr 1329 sollen dann Franco und Aleydis von Senheim, deren Tochter Adelheid von Senheim Meisterin und Äbtissin im Kloster Stuben war, den Frankenturm aus Verbundenheit zum Konvent der Benediktinerabtei St. Matthias geschenkt haben (rpb.lbz-rlp.de und de.wikipedia.org, Senheim).

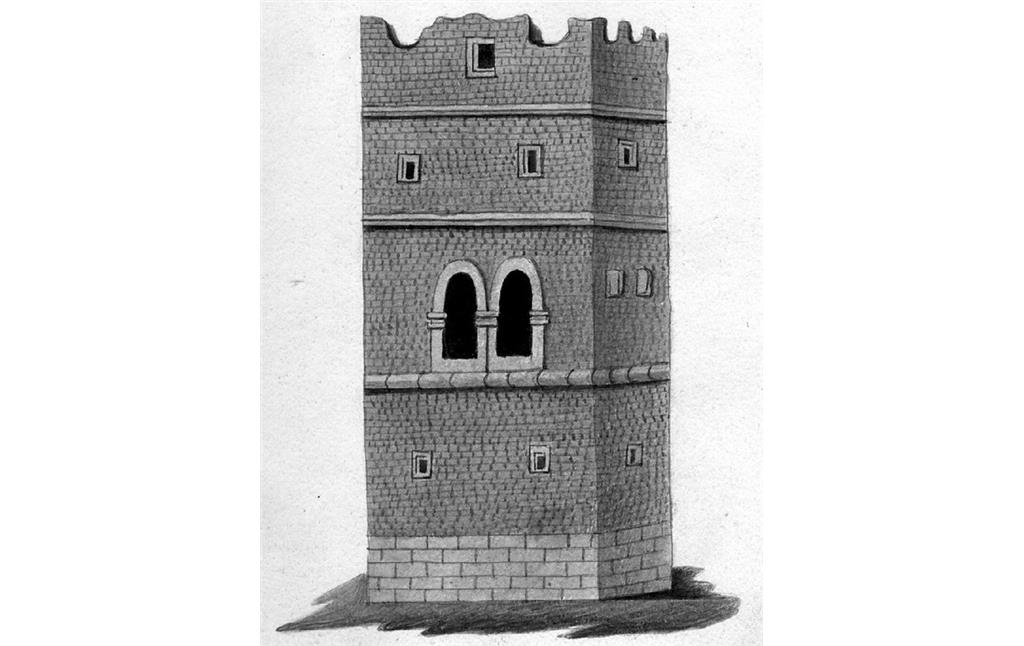

Der Frankenturm wurde ursprünglich fünfstöckig mit einem Grundrissverhältnis von knapp 1:2 (etwa 9 x 16,5 Meter) angelegt und vornehmlich aus antikem Sand- und Kalkstein erbaut. Die ursprünglich über dem Sockelgeschoss gelegenen vier Ebenen sind heute teilweise restauriert erhalten: Friedrich Kutzbach gab 1899 die „heutige Höhe“ mit 14 Meter an; erst im Jahr 1938 nahm man eine Rekonstruktion der bei einem früheren Umbau durch ein Pultdach ersetzten westliche Hälfte des oberen Stockwerks und des Zinnenkranzes vor (Kutzbach 1899, S. 54-56, Dehio 1985, S. 1077, vgl. auch die undatierte Abb. unter kulturdb.de).

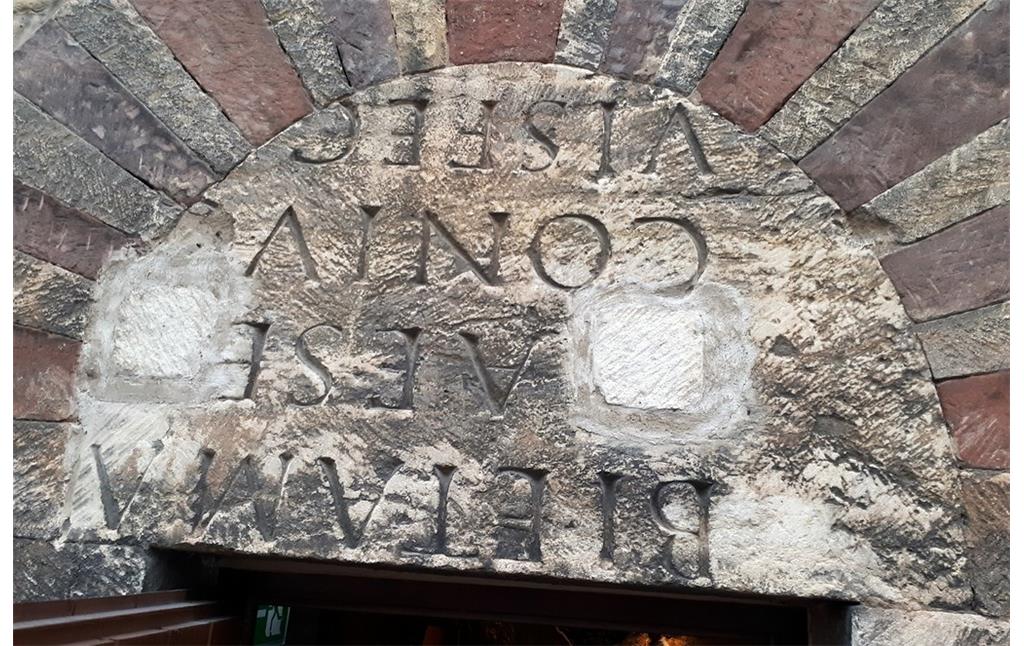

Die römische Spoile am östlichen Eingang

Während die heute im Erdgeschoss liegenden Eingänge, so auch das Tor zur Dietrichstraße hin, Umbauten des 19. Jahrhunderts entstammen, war der im ersten Obergeschoss an der Ostseite befindliche Eingang früher über eine Holztreppe erreichbar.

Als Türsturz über diesem Zugang ist ein antikes Inschriftenfragment eines römischen Grabsteins aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. verbaut, das erst bei Abrissarbeiten des vormals links am Frankenturm angebauten Wohnhauses im Jahr 1956 wiederentdeckt wurde.

Der fragmentarisch erhaltene Text der auf dem Kopf stehend eingemauerten Spolie lautet:

… BI ET AMA (n) … / … (di) AE SE (vae) … / … CONIUG (ivi) … / … VIS FEC (it)

Dies wird mit „… für sich und für Amandia Seva (Seura?), seine Ehefrau, zu beider Lebzeiten errichtet ...“ übersetzt (vgl. Abbildung in der Mediengalerie und Klose u. Ladewig 2009). Wenn auch etwas spekulativ, so wird dies damit gedeutet, dass „die Antike von den Menschen der damaligen Zeit bewundert wurde, die antiken Spolien vielen Zeitgenossen jedoch nicht ganz geheuer waren“ und die Erbauer des Wohnturms diesen Stein daher möglicherweise ganz bewusst falsch herum einsetzten, „weil man sich vor heidnischen Zauberkräften fürchtete, die von ihm ausgehen könnten“ (ebd.). Auch Clemens vermutete, dass diese Spolie bewusst zum Zwecke der Schadensabwehr eingefügt wurde (Clemens 1998, S. 186-187).

Das Nachahmen antiker Bauweisen am mittelalterlichen Wohnturm

Neben dieser römischen Spur lässt sich auch an der Gesamtheit des Gebäudeäußeren beispielhaft das – von Clemens mit Trierer Traditionsbewusstsein und Stolz auf die Vergangenheit interpretierte – Nachahmen der antiken Bauweise erkennen.

So wurden im Mauerwerk, ähnlich wie an den Ruinen der Kaiserthermen sichtbar, in regelmäßigen Abständen Ziegeldurchschüsse eingefügt. Im Vergleich zum römischen Thermenbau erfüllten diese hier jedoch keine statische Funktion als Ausgleichslage (ähnlich einem modernen Ringanker): Die Ziegel sind nur vorgeblendet und dienten lediglich der Zierde.

Während Friedrich Kutzbach auf die im Vergleich mit anderen propugnacula für den Frankenturm „vorzügliche und bewußt malhaft in der Farbauswahl“ gehaltene Bearbeitung und die „höchst sorgfältige Technik“ der Ausführung hinwies (Kutzbach 1898/99, S. 26 und 54), schrieb auch Georg Dehio der mit Rundbögen, Gesimsen und Säulchen ausgeführten Fenstergruppe im Hauptgeschoss ein „ausgeprägtes Kunstgefühl“ zu (Dehio 1985, S. 1077).

Die Ausschmückungen und deren akkurate Ausführung können somit als sichere Hinweise auf die auch repräsentative Funktion verstanden werden, die das Äußere des Gebäudes neben seiner vorrangigen Aufgabe als Befestigung für den Besitzer erfüllen sollte.

Der Frankenturm seit seiner Renovierung

Seit den Jahren 2005/06 erfolgten verschiedene Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen am Frankenturm. Am 14. April 2007 wurde das nun wieder begehbare Gebäude im Rahmen eines Bürgerfestes wiedereröffnet und dient seitdem als kultureller Veranstaltungsort. Im Inneren des Wohnturms illustriert eine umfassende Dokumentation die Geschichte des Bauwerks mit Abbildungen und Texten.

Eingetragenes Kulturdenkmal

Der Frankenturm ist ein eingetragenes Kulturdenkmal (Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, S. 12), der Eintrag lautet: „Dietrichstraße 6, sog. Frankenturm, romanischer Turmbau, Kalkstein- und Ziegelmauerwerk, Ecken durch Sandstein- und Kalksteinquader verstärkt, wohl um 1100, Quadersockel tlw. römisch“.

(Franz-Josef Knöchel, 2002/2022)

Quellen

- MrhUB = Mittelrheinisches Urkundenbuch, Band II, Urkunden Nrn. 55 und 219 sowie Band III, Urkunden Nrn. 487 und 814.

- Bild- und Textdokumentation im Inneren des Frankenturms, 2017.

Internet

www.trier-info.de: Frankenturm (abgerufen 10.10.2012)

de.wikipedia.org: Frankenturm Trier (abgerufen 10.10.2012)

de.wikipedia.org: Senheim (Adelsgeschlecht) (abgerufen 21.12.2022)

rpb.lbz-rlp.de: Rheinland-Pfälzische Personendatenbank, Adelheid von Senheim (1300-1361) (abgerufen 21.12.2022)

kulturdb.de: Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier, Frankenturm (abgerufen 04.11.2020)