Orden: Kollegiatstift (Männerkloster).

Geschichte (Gründung und Entwicklung bis um 1200):

Lange Zeit hat man die These vertreten, das Kollegiatstift habe sich aus der Hofkapelle Karls des Großen heraus im Laufe des 9. Jahrhunderts entwickelt, bis Ludwig Falkenstein nachgewiesen hat, dass das Stift gesondert vom Kaiser bewußt als eigene Rechtskörperschaft gegründet worden sein muß. Der Zeitpunkt ist nur mit Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Da die Hofkapelle und das Kanonikerstift gleichermaßen auf die Marienkirche hin orientiert waren, scheint die Gründung des Stifts mit der Vollendung des Kirchenbaues (798) zusammenzuhängen.

Die Kirchweihe angeblich am Dreikönigstag des Jahres 805 durch Papst Leo III. ist unglaubwürdig; die Nachricht stammt erst aus einer vor 1158 verfaßten Karlslegende. Durch Ausgrabungen der Jahre 1910-12 ist hingegen gesichert, dass die Marienkirche einen Vorgängerbau gehabt haben muß, der wahrscheinlich der Seelsorge des Fiskalbezirks gedient hat. Eine beabsichtigte Kontinuität kommt schon darin zum Ausdruck, dass sich der Altar der alten Kirche bereits an der Stelle des Hauptaltares in der neuen Kirche befunden hat. In der Tat zählte die Seelsorge des Aachener Fiskalbezirks zu den Aufgaben des Aachener Kanonikerstifts; dessen Besitzungen – um 1100 waren es etwas 25.000 Morgen – lagen überdies zum großen Teil im Bereich des Fiskalbezirkes.

Die Marienkirche hatte eine dreifache Funktion. Sie blieb die Pfarrkirche des alten Seelsorgebezirks; sie war die Kirche der Hofkapelle und entwickelte sich im Zuge der Aachener Königswahlen und -krönungen zur Königskirche des Reiches schlechthin, wenn man schon den oktogonalen Grundriß nach dem Vorbild der oströmischen Herrscherkirchen als gezielte Absicht nicht gelten lassen will. Es war schon Sitte der Merowinger, ihren Pfalzen meist einen Mönchskonvent zuzuordnen, der höchstens im Ausnahmefall der Benediktregel folgte. Karl der Große hingegen entschied sich für einen Kanonikerkonvent, wohl aus Gründen persönlicher Frömmigkeit: Der täglich gewährleistete Gottesdienst garantiere die Stabilität seiner Herrschaft und diene dem persönlichen Seelenheil. Da seiner Überzeugung nach korrekte liturgische Texte den Glauben sichern würden, entschied er sich für eine Übernahme der in Rom praktizierten Ordnung. Schon sein Vater Pippin der Jüngere hatte sich für die römische Liturgie interessiert; sein Sohn übernahm das Augenmerk seit seinem Herrschaftsantritt (768) mit dem Ziel einer Vereinheitlichung der Reichsliturgie gemäß der römischen Ordnung. Noch zu Karls Lebzeiten wurde der „ordo psallendi“, wie er in Aachen üblich war, von anderen Kirchen des Frankenreiches übernommen.

Angesichts der hoch eingeschätzten Aufgabe fragt man sich, wie viele Kanoniker der alte Konvent zählte, obwohl eine Antwort kaum zu ermitteln ist. Im Spätmittelalter zählte er 40 Kanonikate; es heißt, um die Jahrtausendwende habe Kaiser Otto III. ihre Anzahl verdoppelt, so dass Karl der Große 20 Kanonikate eingerichtet haben müßte. Hauptaufgaben der Kanoniker waren die Teilnahme am täglichen Kapitelsamt und Offizium sowie an den Prozessionen und den Kapitelssitzungen. Vergessen werden dürfen auch nicht die verschiedentlich zugewiesenen administrativen Aufgaben. Sie scheinen die Stiftsverfassung mit der Zeit ausgehöhlt zu haben. Bereits gegen Ende des 11. Jahrhunderts erfolgte eine Mensateilung zwischen Propst und Kapitel. Nicht das Amt des Propstes, wohl aber dessen Funktionen wurden Schritt für Schritt vom Stiftsdekan abgelöst. Wegen häufiger Abwesenheit wurde auch dieser im Kapitel vom Vizepropst vertreten. Was dem Propst allerdings vorbehalten blieb, war die Verantwortung für den Gottesdienst und die Pfarrseelsorge; wegen dieser Funktionen stand ausschließlich ihm die Zelebration am Kreuzaltar zu.

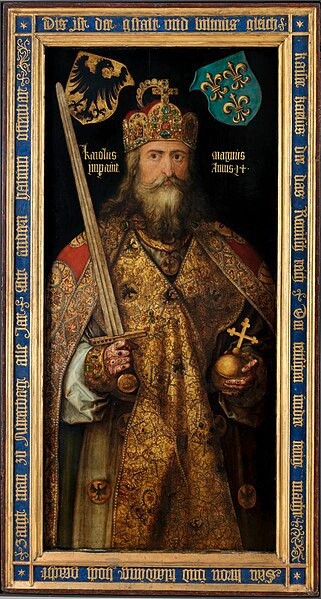

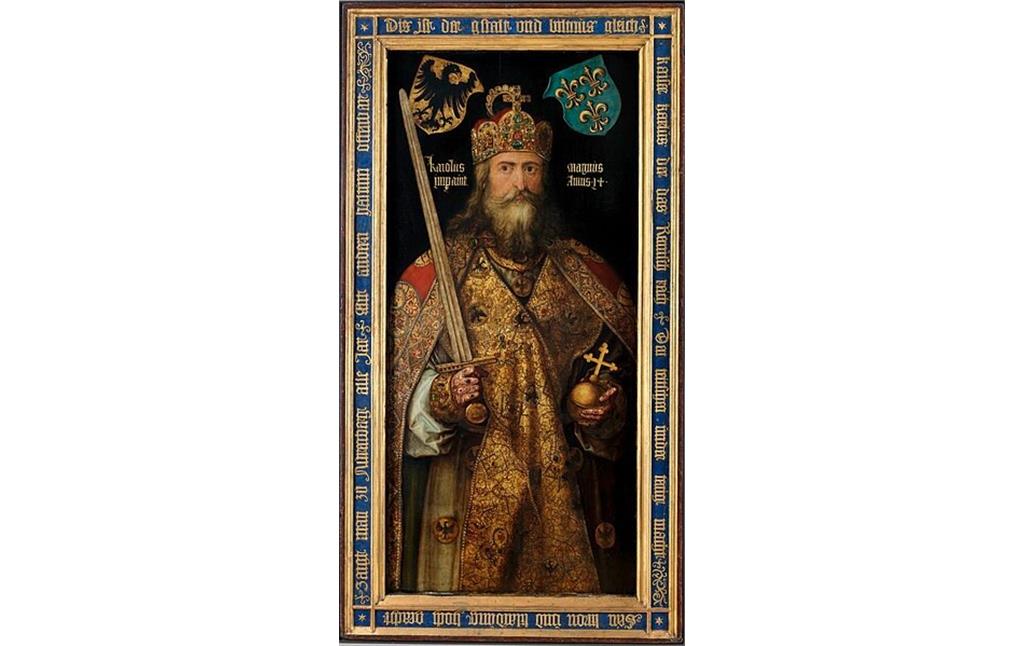

Für den Außenstehenden bestimmte nicht das Stiftskapitel das Bild der Marienkirche, sondern es waren die Zuwendungen der Herrscher für ihre Krönungskirche. 996 ließ Otto III. aus Rom Reliquien des hl. Leopardus und der hl. Corona nach Aachen verbringen, die dort sofort zu Mitpatronen aufstiegen. Im Jahre 1000 kehrte dieser Kaiser aus Gnesen mit Reliquien des hl. Adalbert, für den er ein eigenes Kanonikerstift in Aachen gründete, zurück. Schon 997 hatte er auf dem Salvatorberg (Lousberg) eine bereits bestehende Kirche mit einem neuen Frauenkloster ausgestattet, so dass, wenn man noch die Abtei Burtscheid hinzunimmt, der Eindruck eines wie in Rom wechselnden Stationsgottesdienstes entstehen mußte. Ob die Anordnung Gregors V. auf Bitten Ottos III., den Hauptaltar der Marienkirche ausschließlich sieben Kardinalpriestern und Kardinaldiakonen sowie dem Kölner Erzbischof und dem Lütticher Diözesanbischof zu reservieren, stets befolgt wurde, steht dahin; vermutlich war es eine vorübergehende Abwehr gegen Ambitionen des Mainzer Erzbischofs, das Recht der Königskrönung dem Inhaber seines Erzstuhls zuzuleiten. Einen zweifellos politischen Charakter hatte 1165 auch die Kanonisation Karls des Großen auf Betreiben Friedrich Barbarossas sowie dessen Stiftung des Radleuchters, der das himmlische Jerusalem symbolisieren sollte. Dem Ansehen der Krönungskirche diente 1238 die Nachricht Alberichs von Troisfontaines über die Auffindung des Kleides der Gottesmutter sowie der Windeln Jesu und seines Lendentuches, die zur Heiligtumswallfahrt führte (Engels 2006).

1802 aufgehoben, heute Domkirche (Bönnen / Hirschmann 2006).

Das Aachener Marienstift gehörte seit 1789 zum Bistum Lüttich, im Rahmen der Neugründung der (ersten) Bistums Aachen 1802 wurde es augelöst und sein Eigentum zu großen Teilen verkauft; es ging teilweise in das Domstift für die Bischofskirche über.

(LVR-Redaktion KuLaDig, 2011)