Die heutige Burg wurde an der gleichen Stelle um 1760 neu errichtet. Sie befindet sich seit 1820 im Privatbesitz der Freiherrenfamilie von Boeselager und ist seitdem nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der heutige Grundriss

Geschichte vom 14. Jahrhundert bis zur Zerstörung 1686

Geschichte vom 18. Jahrhundert bis heute

Baudenkmal / Denkmalzone

Internet / Literatur

Der heutige Grundriss

Die heutige Burganlage hat eine polygonale Form, so dass die Burganlage mit ihrem steil aufragenden und runden Burgfried an den Typus einer Frontturmburg erinnert. Lediglich Teile des Burgfrieds und auch Reste der Ringmauer sind noch Überbleibsel der ersten Burganlage.

Die Nordseite der heutigen Ringmauer wird fast ausschließlich von der zweigeschossigen Wohnanlage gebildet. Südlich des Burgfrieds befindet sich das Mauertor, von dem westlich abfallend die Zufahrtsrampe verläuft. Am südlichen Ende der Zufahrtsrampe befindet sich ein Schalenturm.

Geschichte vom 14. Jahrhundert bis zur Zerstörung 1686

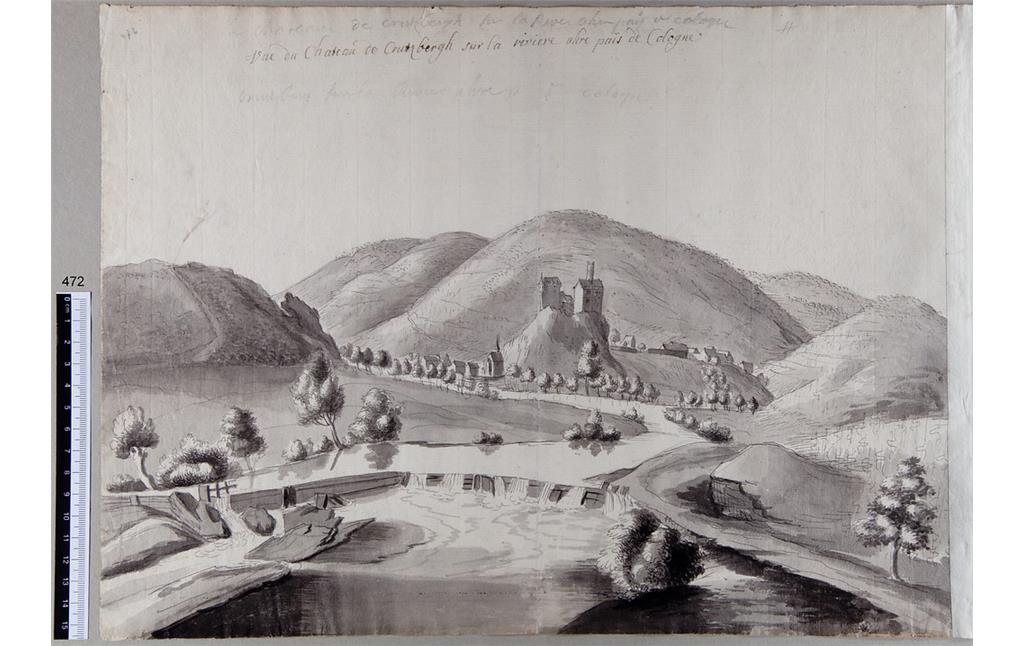

Die Burg hat eine lange und abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Erbaut wurde sie um 1343 vom Ritter Cuno von Vischenich (auch Cuno, Cono oder Conz, Ritter und Schenk des Kölner Erzstiftes), welcher sich die Baugenehmigung vom damaligen Kölner Erzbischof Walram von Jülich (1304-1349, 1332 bis 1349 Erzbischof von Köln) einholen musste, welcher seinerseits Herr auf der benachbarten Burg Are war.

Nur kurz nachdem Cuno die Anlage auf einem kleinen Felskegel oberhalb der Ahr errichtet hatte, starb er 1346 kinderlos, so dass die Burg in den Besitz seiner Witwe Guda überging. Anschließend heiratete sie mit Konrad von Schnöneck ihren zweiten Mann, welcher fortan Burgherr von Kreuzberg war.

Doch bereits im 15. Jahrhundert wechselten die Besitzverhältnisse ein weiteres Mal. Mit Nikolaus von Ahr und Johann von Bachem hatte die Burg erstmals zwei Besitzer und diente fortan als Ganerbenburg, die von zwei Familien zeitgleich bewohnt und verwaltet wurde.

Im Laufe der Zeit wechselten die Besitzer der jeweiligen Burghälften sehr häufig, so dass bis ins Jahr 1659 insgesamt acht Familien die Burg zeitweise bewohnten. 1659 schaffte es dann Johann Arnold Quadt von Wickrath beide Burghälften zu erwerben. So erlangte er eine Hälfte der Burg über die Erbschaft seiner Frau Anna von Flodorf und die andere Hälfte kaufte er Hugo Ernst von der Leyen für die stolze Summe von 4.444 Reichstalern ab. Jedoch endete auch seine Regentschaft auf der Burg relativ zeitig, da die Franzosen im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges Altenahr besetzten und 1686 die Burg fast vollständig zerstörten.

Geschichte vom 18. Jahrhundert bis heute

1699 gelangte die stark zerstörte Burg in den Besitz des kurkölnischen Amtmann von Brühl, Freiherr Wilhelm Wierich Dietrich von Bernsau zu Schweinheim, welcher seinerseits 1709 ohne männliche Nachkommen verstarb. Das Erzbistum Köln entschloss sich, der Witwe den Besitz zu entziehen, da es das Mannslehen als beendet betrachtete. Die Witwe klagte jedoch gegen die Entscheidung und bekam im Zuge einer Gerichtsverhandlung vor dem Reichskammergericht die Burg letztendlich zugesprochen. Über die älteste Tochter, Maria Anna, gelangte die Burg in den Besitz ihres Ehemanns Graf Carl Martin Ferdinand von Satzenhofen. Das Ehepaar spielt eine bedeutsame Rolle in der Geschichte der Burg, die sie 1760 neu errichtete. So waren die Erneuerung des Bergfrieds und die Errichtung der heutigen Wohnanlage von zentraler Bedeutung.

Auf Grund von finanziellen Nöten musste die Tochter des Ehepaares die Burgherrschaft 1780 aufgeben. Für 13.900 Reichstaler erwarb Graf Caspar Anton von der Heyden , genannt Belderbusch (1722-1784), die Burg und führte einige Renovierungsarbeiten durch. So zeigte er sich nicht nur für eine neue Bedachung des Bergfrieds verantwortlich, sondern auch für die spätbarocke Burgkapelle, die sich am Fuße des Berges befindet.

Die Tochter des Grafen war mit einem Freiherrn von Boeselager verheiratet, so dass sich die Burg seit 1820 im Familienbesitz derer von Boeselager befindet. Diese nutzten das Schloss vornehmlich als Jagdschloss. Auf Grund der fortwährenden stabilen Besitzverhältnisse veränderte sich nicht allzu viel auf der Burganlage.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Kellerräume der Burg den Einwohnern der umliegenden Region als Schutzbunker zur Verfügung gestellt. Glücklicherweise überstand die Burg den Krieg unbeschadet. 1949 übernahm Philipp Freiherr von Boeselager (1917-2008) die Burg. Er war entscheidend an dem am 20. Juli 1944 verübten Attentat auf Adolf Hitler beteiligt und ist bis heute der einzige Ehrenbürger des Kreises Ahrweiler. Er veranlasste 1951 auch den Bau eines Verbindungstraktes zwischen dem Wohnbau und dem Bergfried der Burganlage. Anschließend wurde der Bergfried saniert und zu Wohnzwecken umgestaltet. 1982 erfolgte eine Neuverputzung des Turmäußeren, was leider dazu führte, dass man eine genaue Datierung des Bergfriedes nicht mehr vornehmen kann. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Überreste des 1668 zerstörten Bergfrieds als Fundament für den 1780 neu gebauten Bergfrieds dienten.

2012 begannen extensive Reparaturarbeiten am Dach der Wohnanlage. Im Zusammenarbeit mit dem Bund und dem Landesamt für Denkmalschutz Rheinland-Pfalz wurde nicht nur das Dach in altdeutscher Weise neu gedeckt, sondern auch der Burgfried mit einer neuen Schieferdeckung ausgestattet. Die Reparaturkosten bewegten sich im hohen sechsstelligen Bereich, wobei Fördergelder im Wert von 120.000 Euro vom Bund und Land bewilligt wurden.

Die in Privatbesitz befindliche Burg ist mit Ausnahme der Burgkapelle nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Baudenkmal / Denkmalzone

Die Gemarkung „Burg Kreuzberg, Burgstraße 12, auf einem steil zur Ahr hin abfallenden Felsen (Denkmalzone)“ ist als Baudenkmal ausgewiesen (Denkmalverzeichnis Kreis Ahrweiler 2015, S. 5).

(Patrick Drexler, Universität Koblenz-Landau, 2015)

Internet

www.general-anzeiger-bonn.de: Dachsanierung: Burg Kreuzberg (abgerufen 13.03.2015)

de.wikipedia.org: Walram von Jülich (abgerufen 19.03.2015)

de.wikipedia.org: Caspar Anton von Belderbusch (abgerufen 19.03.2015)

de.wikipedia.org: Philipp Freiherr von Boeselager (abgerufen 19.03.2015)