Der Bau des Schlossparks

Als Fürst Ludwig Adolf Friedrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (1799-1866) das Herrenhaus des Koblenzer Landrats Graf Clemens Boos von Waldeck (1797-1865) kaufte und umbauen ließ, entstand in den Jahren 1840-1850 auch ein Schlosspark. Der Fürst beauftragte den Architekten Carl Friedrich Thelemann (1811-1889) mit der Planung des Schlossparks. Thelemann war seit 1839 Leiter des Botanischen Gartens in Petersburg gewesen und stand später dann in den Diensten des Herzogs von Nassau.

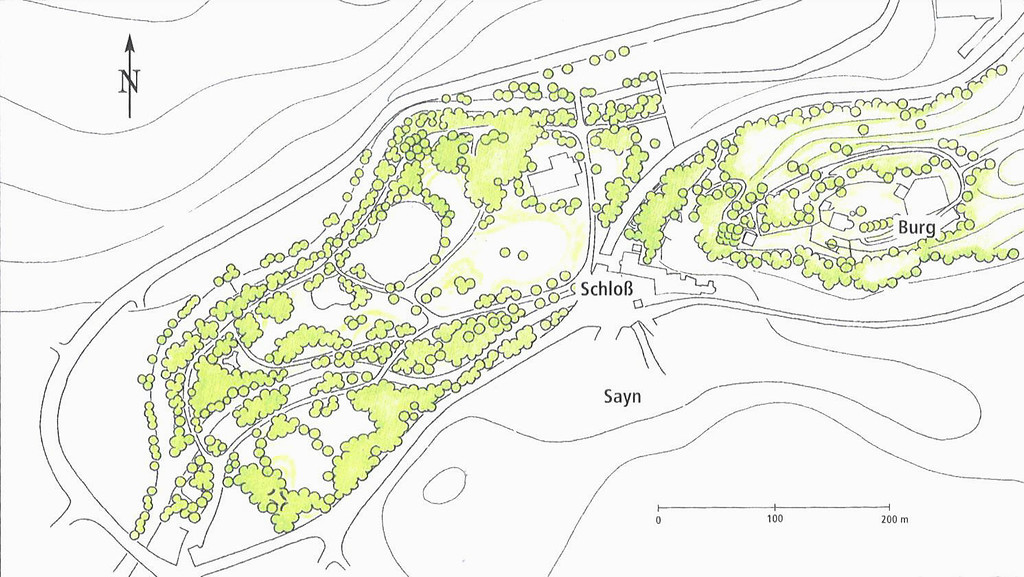

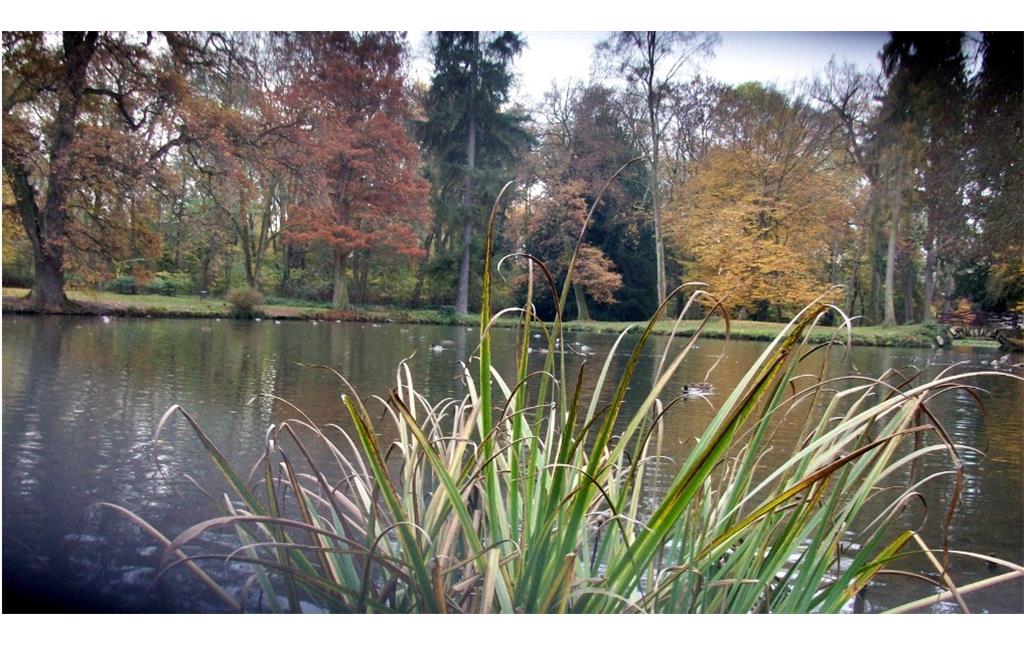

Circa 30 Morgen Land zwischen dem Saynbach und dem Brexbach wurden mit Brücken, Wegen, Ruhebänken, zwei Teichen, einem Pavillon und einer Grotte gestaltet. Die Wasserflächen wurden so geplant, dass sich in ihnen die Architektur spiegelte. Die Weiherbrücke besitzt als Besonderheit ein sogenanntes Knüppelholzgeländer. Das Knüppelholzgeländer wurde 2011 von dem Künstler Jan Schröder (*1948) rekonstruiert. Das Geländer der sogenannnten „Roten Brücke“ über dem Brexbach erhielt im Jahr 2013, anlässlich des 70. Geburtstags von Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (* 1943), metallene Elemente. Die metallenen Elemente sind den Adern von Schmetterlingsflügeln nachempfunden und wurden von dem Architekten Thomas Steinhardt (* 1965) entworfen. Die Ausführung der Parkarbeiten lag in den Händen der Frankfurter Brüder Franz Heinrich Siesmayer (1817-1900) und Nikolaus Siesmayer (1815-1898). Die Kosten lagen bei 6000 Talern und das Projekt erforderte die Kraft von 150 Arbeitern aus der Region sowie die Kraft von bis zu 25 Pferden. Der Bau des Parks schuf, ebenso wie der Umbau des Herrenhauses, Arbeitsplätze in Krisenzeiten.

Das Besondere in Sayn war, dass geschichtliche Aspekte nicht – wie im Englischen Landschaftsgarten üblich – künstlich integriert wurden, sondern dass die Umgebung des Parks bereits das geschichtsträchtige Ambiente besaß. Des weiteren wurden der Park, das Schloss und der Burgberg sonntags und donnerstags für Besucher geöffnet. Die Grenzen des Parks waren ursprünglich so gestaltet, dass seine Grenzen sich nahtlos in die umliegende Landschaft integrierten.

Während des Zweiten Weltkriegs baute die fürstliche Familie aufgrund der vorherrschenden Nahrungsmittelknappheit im Schlosspark Nahrungsmittel an. Dadurch kam sich die Fürstenfamilie generationenübergreifend näher, denn vor dem Krieg hatten die gesellschaftlich vorbestimmten Konventionen noch einen stärkeren Einfluss auf das Familienleben.

Vegetation und Tierwelt

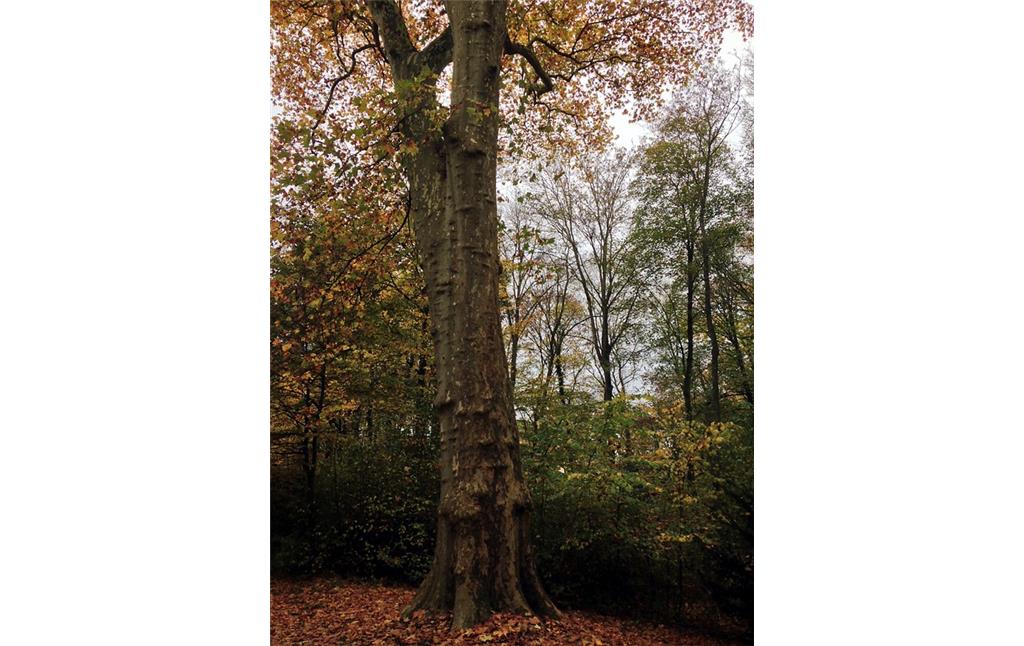

Von der Rosskastanienallee sind nur vereinzelte ca. 200 Jahre alte Bäume erhalten geblieben. Man findet einheimische und selten gewordene Ulmenarten und ausländische Bäume wie die Sumpfzypresse. Der Schlosspark bietet vielen Tieren und Pflanzen einen wichtigen Lebensraum, unter anderem mehreren Fledermaus-, Specht- und Meisenarten sowie Eisvögeln. In den Bächen siedeln sich Forellen und Lachse an und im Frühjahr blühen die Lerchensporne und Buschwindröschen.

Die „englische Parkanlage“ und das „spätbarocke Gartenhaus“ sind als Kulturdenkmäler des Kreises Mayen-Koblenz nach § 8 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) ausgewiesen (Verzeichnis der Kulturdenkmäler des Kreises Mayen-Koblenz 2015, S. 12).

(Karolina Paus, Universität Koblenz-Landau, 2015)

Quellen

Gespräche und freundliche Hinweise von Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Frau Dipl.-Ing. Carola Schnug-Börgerding (Landespflege / Landschaftsarchitektur BDLA), Herrn Peter Siebenmorgen (Privates Heimatarchiv Sayn), 2015.

Internet

www.sayn.de/garten-der-schmetterlinge: Schmetterlinggarten (abgerufen 22.03.2015)

www.sayn.de/kulturpark-sayn: Kulturpark Sayn (abgerufen 21.03.2015)

www.sayn.de/schlosspark: Schlosspark Sayn (abgerufen 22.03.2015)