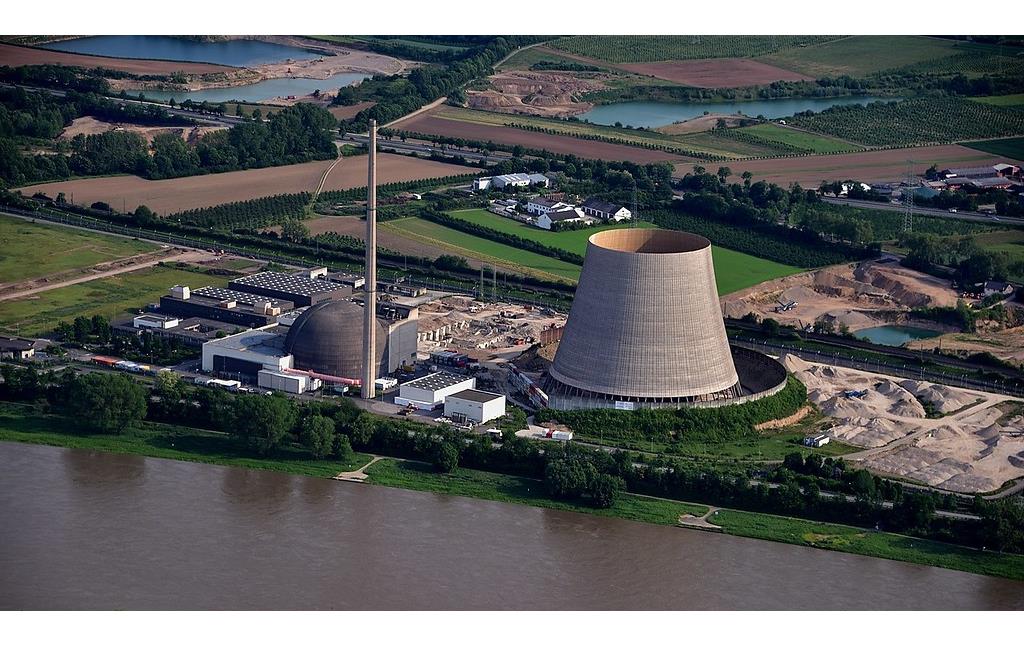

Seit 2004 erfolgen die Rückbau- und Abrissarbeiten an den Kraftwerksgebäuden. Der mit seinen 162 Metern Höhe weit über das Neuwieder Becken hinaus sichtbare Kühlturm wurde ab Juni 2018 zurückgebaut, seine Reste wurden am 9. August 2019 kontrolliert zum Einsturz gebracht.

Planung und Baugeschichte

Technische Daten des AKW

„Mülheim-Kläglich“: Widerstand, Klagen und Gerichtsprozesse vor der Inbetriebnahme 1986

Der Betrieb vom 1. März 1986 bis zur „vorübergehenden“ Abschaltung am 9. September 1988

Von der endgültigen Stilllegung 2001 bis zum Atomausstieg 2011

Der Rückbau der Atomruine

Aktueller Ausblick und kulturlandschaftliche Bedeutung

Quellen, Internet, Literatur

Planung und Baugeschichte

Bereits ausgangs der 1960er Jahre begann man mit den Planungen für ein Kernkraftwerk im Koblenzer Raum. Politisches Ziel von Rheinland-Pfalz – einem Bundesland ohne fossile Energien – war es, „mehr Energie im eigenen Land zu erzeugen“ (Hennig 2011, S. 528). Diskutiert wurden dabei auch die Standorte Bad Breisig und Neuwied, die aber zunächst aus Platzgründen (Bad Breisig) bzw. aufgrund mangelnden Hochwasserschutzes (Neuwied) verworfen wurden.

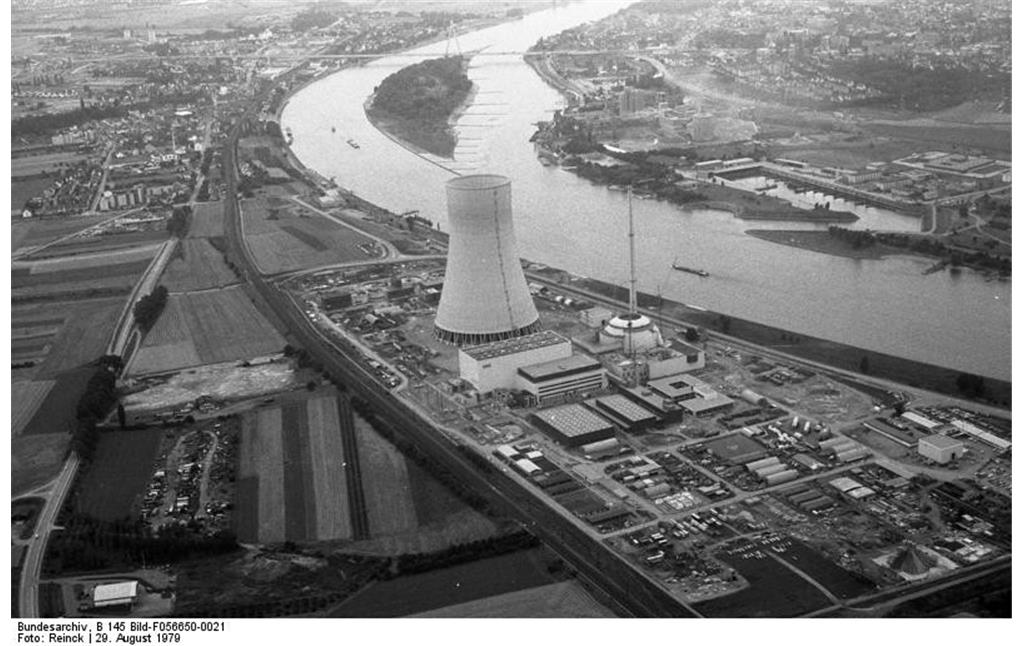

Trotz der Lage im bekanntermaßen erdbebengefährdeten Neuwieder Becken fiel die Standortentscheidung zugunsten Mülheim-Kärlichs - auf der linken Rheinseite bei Stromkilometer 605 „am guten Mann“ zwischen den Flussinseln Weißenthurmer Werth und Urmitzer Werth. Den Antrag auf den Bau und den Betrieb eines Atomkraftwerks stellte der Essener Energiekonzern RWE AG (bis 1990 Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG, heute RWE Generation SE bzw. RWE Power AG) zum 22. Dezember 1972.

Im Januar 1973 erteilte die RWE AG den Auftrag für die schlüsselfertige Lieferung des Kraftwerks mit Druckwasserreaktor an ein Konsortium aus den Firmen Babcock-Brown Boveri Reaktor GmbH (BBR), Brown Boveri & Cie AG (BBC) und dem Baukonzern Hochtief AG. Die BBR war eine Tochtergesellschaft der BBC, einem Schweizer Elektrotechnikkonzern mit Sitz in Baden und einem Konzernstandort in Mannheim-Käfertal, und dem amerikanischen Anlagenbaukonzern Babcock & Wilcox (B&W) mit dem Ableger Deutsche Babcock AG. Das Reaktorsystem stammt von Babcock & Wilcox (Hinweis Herr Uptmoor).

Die erste Teilgenehmigung für den Bau des AKW wurde am 9. Januar 1975 erteilt und noch im gleichen Monat begannen die bis 1986 andauernden Bauarbeiten. Die Baukosten beliefen sich auf rund 7 Milliarden Deutsche Mark (ca. 3,6 Milliarden Euro). Die RWE AG plante zunächst sogar den Bau eines weiteren Kraftwerksblocks in Mülheim-Kärlich, um den stets steigenden Energiebedarf zu bedienen.

Technische Daten des AKW

Typ: Druckwasserreaktor der Anlage von Mülheim-Kärlich hatte zwei Dampferzeuger (Geradrohr-Dampferzeuger) und eine Lagerkapazität von 362 Brennelementen (Hinweis Herr Uptmoor).

Kraftwerkleistung: Brutto 1.302 Megawatt (elektrische Nennleistung), Netto 1.219 Megawatt (für die Einspeisung elektrischer Energie ins Stromnetz zur Verfügung stehende Leistung ohne Eigenverbrauch der Neben- und Hilfsanlagen).

Betriebsgelände von insgesamt 33,5 Hektar auf einer Höhe von 66 Metern über Normalnull, Hochwasserschutz durch eine Geländeaufschüttung in der Region um das AKW.

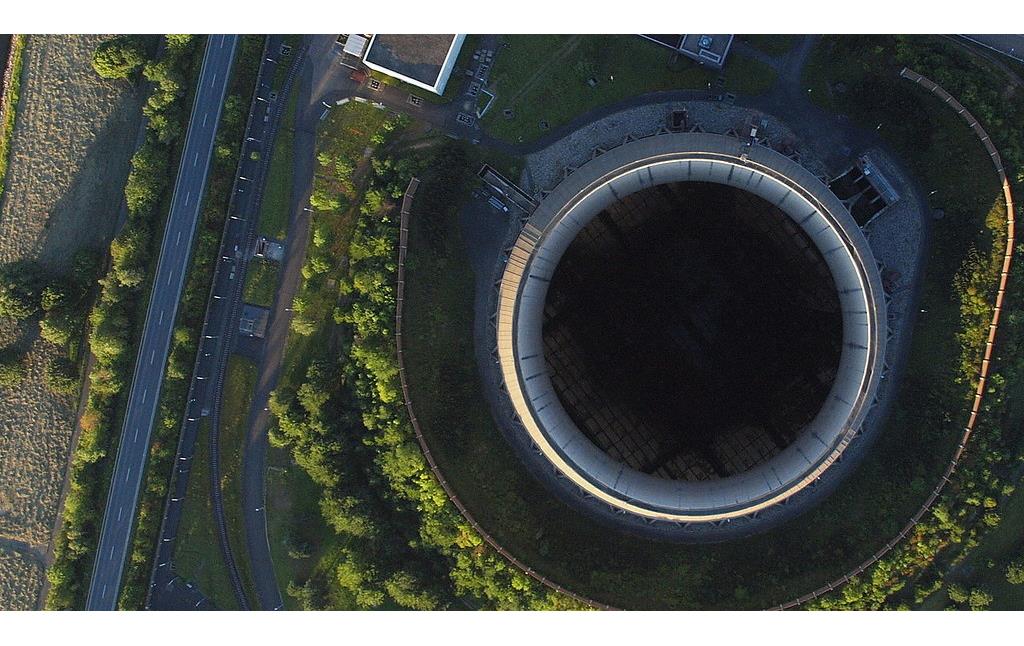

Höhe des Kühlturms 162 Meter, Durchmesser des Kühlturms am Boden 120 Meter, Inhalt des Kühlbeckens 16.000 Kubikmeter, Höhe des Abluftkamins 161,5 Meter, Höhe der Reaktorkuppel 44 Meter.

„Mülheim-Kläglich“: Widerstand, Klagen und Gerichtsprozesse vor der Inbetriebnahme 1986

Schon während der Bauzeit kam es zu verschiedenen Verzögerungen, da sowohl Kommunen als auch Privatpersonen gegen das Vorhaben klagten. Nicht zuletzt auch durch umstrittene politische Entscheidungen und dem Verdacht der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe durch die RWE (Der Spiegel 20/1989) wurde das rheinland-pfälzische AKW allmählich zum von seinen Gegnern als „Mülheim-Kläglich“ verspotteten Zankapfel auf Landes- und Bundesebene.

Einen ersten empfindlichen Rückschlag für die Inbetriebnahme des AKW erreichte bereits Anfang 1977 die Koblenzer Oberstudienrätin Helga Vowinckel, eine Mitbegründerin der „Bürgeraktion Atomschutz Mittelrhein“ von 1972. Sie erwirkte nach einem Jahre andauernden Rechtsstreit am 4. Februar 1977 über einen Eilantrag einen Beschluss vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht gegen die „rechtswidrig erfolgte“ atomrechtliche Baufreigabe: Beim Bau wurden das Reaktorgebäude und weitere Anlagen aufgrund der Erdbebengefährdung um 76 Meter nordwestlich von ihrem ursprünglich genehmigten Standort errichtet und darüber hinaus die Gebäudeanordnung verändert, u.a. mit der später so genannten 14 Meter breiten „Vowinckel-Spalte“. Dies alles geschah allerdings – und im Ministerium lediglich „kursorisch zur Kenntnis genommen“ (Hennig 2011, S. 539) – ohne neue Baugenehmigung und die Bauplanung war damit „in wesentlichen sicherheitstechnisch relevanten Punkten geändert“ worden. Das Kernkraftwerk durfte damit zunächst solange nicht weitergebaut werden bis die entsprechenden Genehmigungen nachträglich (!) eingebracht wurden.

In einer Grundsatzentscheidung zu einer Verfassungsbeschwerde zum Mülheim-Kärlicher Genehmigungsverfahren stellte das Bundesverfassungsgericht dann am 6. Februar 1980 fest, „dass die friedliche Nutzung der Kernenergie mit dem Grundgesetz vereinbar“ sei.

Anzuführen sind für diese Zeit natürlich auch die umfangreichen und teils über Jahrzehnte andauernden Proteste der Anti-Atomkraft-Bewegung in großen Demonstrationen, etwa im Bonner Hofgarten sowie an bestehenden oder geplanten Atomanlagen-Standorten – exemplarisch zu nennen etwa am Kernkraftwerk Brokdorf (Schleswig-Holstein) seit 1976, am Atommülllager Gorleben (Niedersachsen) seit 1977 oder an der geplanten Atommüll-Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf (Bayern) von 1981 bis 1989, für die um 1981/82 auch ein Standort nicht weit von Mülheim-Kärlich entfernt zwischen den Eifeldörfern Hambuch und Illerich im Kreis Cochem-Zell geprüft wurde (Hennig 2011, S. 589).

Nicht zuletzt aus diesem „größten und gedankenreichsten öffentlichen Diskurs der Bundesrepublik“ (so der Historiker Joachim Radkau) und der gleichzeitig und teils überschneidend agierenden Friedensbewegung resultierte 1980 die Gründung der Partei „Die Grünen“ (heute „Bündnis 90/Die Grünen“).

Der Betrieb vom 1. März 1986 bis zur „vorübergehenden“ Abschaltung am 9. September 1988

Die nach wie vor umstrittene Inbetriebnahme des AKW Mülheim-Kärlich erfolgte schließlich am 1. März 1986 mit der Aufnahme des – keinesfalls pannenfrei verlaufenden – nuklearen Probebetriebs:

„Anfang März 1986 fuhr man das AKW mit sog. Nullleistung, (…) um im Sommer den vollen Betrieb zu erreichen. Der Reaktor wurde zum ersten Mal kritisch und der Generator ging ans Netz“ (Hennig 2011, S. 593 u. 595).

Nur wenige Wochen nach dem Reaktorstart am Rhein, am 26. April 1986, ereignete sich die verheerende Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine (seinerzeit UdSSR). Der dortige Super-GAU (der „größte anzunehmende Unfall“), war nicht nur Wasser auf die Mühlen der Atomkraftgegner, sondern auch ein entscheidender Wendepunkt für viele bisherige Befürworter und – zumindest längerfristig – auch für die Politik.

Am 9. September 1986 erreichte der Probebetrieb des AKW Mülheim-Kärlich erstmals 100 Prozent Leistung. Jedoch musste die Anlage bereits am 9. Oktober 1986 nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts wegen fehlender immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen für den Kühlturm für längere Zeit abgeschaltet werden.

Zwischen der genehmigten Aufnahme des kommerziellen Betriebs zum 1. August 1987 bis zur Abschaltung des AKW am 9. September des Folgejahres wurden in Mühlheim-Kärlich in 100 Tagen Regelbetrieb insgesamt 10.291 Gigawattstunden (GWh) Energie in das Stromnetz eingespeist.

Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. September 1988 wurde das AKW Mülheim-Kärlich noch am gleichen Tag wieder vom Netz genommen (Hennig 2011, S. 596-598). Im Baugenehmigungsverfahren hatte das Gericht zahlreiche formelle Mängel und Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Deutlich gerügt wurde dabei auch die Mainzer CDU-Landesregierung unter Helmut Kohl (1930-2017, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 1969-1976, Bundeskanzler 1982-1998), die der RWE den Bau des Kraftwerks durch zu geringe Auflagen und geduldete Verstöße gegen das Atomgesetz ermöglicht hatten. In der Summe sei das Genehmigungsverfahren ein „Lehrstück für eine Verfahrensgestaltung, die zwar eine reibungslose Durchführung des behördlichen Verfahrens erleichtert, die aber die Mitwirkungsrechte betroffener Bürger überspielt und deren ohnehin vorhandene Ohnmachtserfahrungen gegenüber Staatsapparat und einflussreichen Interessenten bestätigt“ (Der Spiegel 12/1989 und Hennig 2011, S. 576f.).

Der auf die Abschaltung folgende mehrjährige Rechtsstreit zeigte dann – so zumindest die Auffassung von RWE –, dass „weder technische noch sicherheitstechnische Mängel“, sondern einzig „formale Mängel“ zum Stillstand der Anlage führten (www.rwe.com) – während es gleichzeitig eine Reihe von meldepflichtigen Ereignissen gab. Das Bundesamt für Strahlenschutz bewertete diese allerdings sämtlich mit der niedrigsten Stufe 0 der INES-Skala (englisch: International Nuclear and Radiological Event Scale, eine internationale Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse).

Auch in den Jahren bis zur endgültigen Stilllegung wurde das Kraftwerk seitens des Betreibers RWE stets betriebsbereit gehalten, die Kosten hierfür wurden im Zuge von Schadensersatzforderungen auf rund eine Million DM täglich beziffert.

Eine 1990/91 von der rheinland-pfälzischen Landesregierung erteilte veränderte Baugenehmigung wurde zunächst mit Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz vom 19. April 1995 und schließlich mit Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz vom 21. November 1995 erneut aufgehoben (Hennig 2011, S. 605-606). Diese Entscheidung wurde am 14. Januar 1998 in letzter Instanz durch das Berliner Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Nach Auffassung des Gerichts wäre aufgrund der Erkenntnisse über die Erdbebengefährdung ein vollständig neues Genehmigungsverfahren erforderlich gewesen.

Von der endgültigen Stilllegung 2001 bis zum Atomausstieg 2011

Die seit Oktober 1998 regierende rot-grüne Bundesregierung von SPD und Bündnis 90/Die Grünen hatte – quasi gleichzeitig mit dem letzen Ringen um den Betrieb des Mülheim-Kärlicher AKW – den Atomausstieg in Deutschland zu einem ihrer zentralen politischen Anliegen gemacht und die „Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 14. Juni 2000“ mit den Kernkraftwerksbetreibern geschlossen. Dieser so genannte 'Atomkonsens' beinhaltete auch eine Vorgabe zur Stilllegung und zum Rückbau des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich, welches dann auch 2001 endgültig stillgelegt wurde.

Nachdem unter der seit 2009 regierenden schwarz-gelben Koalition von CDU/CSU und FDP zunächst noch am 28. Oktober 2010 Laufzeitverlängerungen für die deutsche Kernkraftwerke von bis zu 14 Jahren beschlossen wurden, erfolgte unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe von Fukushima (Japan) am 11. März 2011 eine radikale Umkehr der deutschen Atompolitik mit der so genannten „Energiewende“. In der Bewertung des von 1978-1981 als Berichterstatter am Koblenzer Verwaltungsgericht tätigen Joachim Hennig eine „Zeitenwende“ und „atemberaubende politische Kehrtwende“, in deren Folge sich „Politiker überboten (…) in den Vorschlägen für einen schnellen und noch schnelleren Atomausstieg“ (Hennig 2011, S. 526).

Am 30. Juni 2011 beschloss der Deutsche Bundestag schließlich mit großer Mehrheit das „13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes“, mit dem acht deutsche Kernreaktoren ihre Betriebserlaubnis unmittelbar bis zum 6. August 2011 verloren und die übrigen neun AKW jeweils zum 31. Dezember der Jahre 2015, 2017, 2019 und jeweils drei Reaktoren 2021 und 2022 vom Netz gehen sollen (dipbt.bundestag.de).

Der Rückbau der Atomruine

Am 16. Juli 2004 wurde durch das Ministerium für Umwelt und Forsten in Rheinland-Pfalz die Genehmigung für die Stilllegung und den Beginn der ersten Abbauphase des Kraftwerks erteilt. Mülheim-Kärlich ist damit das bisher größte Kernkraftwerk seiner Art in Deutschland, das zurückgebaut wird. Der Rückbau am ebenfalls zwischen 1985 und 1991 stillgelegten Schnellen Brüter in Kalkar ist, da dieser nie „am Netz“ (d.h. im atomaren Betrieb) war, mit der Aufgabe in Mülheim-Kärlich nicht vergleichbar.

In den Jahren 2001/2002 wurde der Kernbrennstoff (insgesamt 209 Uran-Brennstäbe) aus dem Reaktor entfernt und in die französische Wiederaufbereitungsanlage La Hague in der Normandie abtransportiert, womit laut RWE vor Ort bereits „99% der Radioaktivität“ beseitigt wurden. Die verbliebene radioaktive Abfallmenge von immerhin rund 3.000 Tonnen überwiegend schwach- und mittelradioaktivem Material soll ab 2019 ohne ein weiteres Zwischenlager vor Ort in ein Endlager im ehemaligen Eisenerzbergwerk Konrad bei Salzgitter (Niedersachsen) eingelagert werden (www.rwe.com).

Der eigentliche Rückbau begann 2004. Der mit 29 Hektar größte Teil des Kraftwerksgeländes wurde zwischenzeitig an die Firma Zimmermann Recycling & Transporte GmbH in Lahnstein verkauft, die übrigen 6 Hektar des RWE standen 2019 nach wie vor unter atomrechtlicher Aufsicht.

In den Jahren 2010-2012 erfolgte die Entkernung des Maschinenhauses, die letzten Gebäude sollten bis 2016 abgerissen werden. Der Rückbau soll bis um 2025 vollständig abgeschlossen werden; kalkuliert wird mit Gesamtkosten von rund 750 Millionen Euro.

Aktueller Ausblick und kulturlandschaftliche Bedeutung

Im Herbst 2014 hat der Stadtrat von Mülheim-Kärlich beschlossen, auf dem früheren AKW-Gelände einen Industriepark „Am guten Mann“ einzurichten.

Der Abriss des – nicht nuklearen – Kühlturms aus geschätzten 25.000 Tonnen Beton war zunächst für Mai 2015 geplant, da im April jedoch noch kein entsprechender Antrag vorlag, wurde zunächst vom „dritten Quartal“ 2015 ausgegangen (Rhein-Zeitung vom 07.02.2015). Im Januar 2016 trat das Unternehmen, welches das Grundstück kaufen wollte, vom Kaufvertrag zurück. Seitdem war wieder völlig offen, wann der Kühlturm und die verbliebenen Gebäude abgerissen werden (de.wikipedia.org, 09.05.2016).

Kurz vor Jahresende 2016 stellte der Alteigentümer RWE den Antrag zum Abriss des Kühlturms sowie zum Rückbau von Lärmschutzwall und -wand und ging zunächst davon aus, dass die Arbeiten im zweiten Quartal 2017 beginnen könnten (Rhein-Zeitung vom 20.12.2016). Der Start des Abbruchverfahrens wurde dann wiederum auf das Frühjahr 2018 verschoben, damit der speziell dafür angefertigte Abbruchroboter wind- und wettergeschützt im Inneren des Turms seine Arbeit verrichten kann. „Plan ist, Ende 2018 fertig zu sein.“, so eine Sprecherin von RWE (Rhein-Zeitung vom 23.11.2017).

Am 5. Juni 2018 wurde schließlich mit dem Abriss begonnen. Eigentlich sollte der Kühlturm bis Weihnachten 2018 vollständig abgetragen sein (www.swr.de), im Februar 2019 hatten die Maschinen allerdings erst weniger Meter Höhe abgeknabbert.

„Ab einer Höhe von 80 Metern war es nicht mehr möglich den Abrissbagger einzusetzen, da die Neigung der Kühlturmwand zu hoch war und somit ein Abrutschen des Baggers drohte. Der Rest des Kühlturms soll bis Ende 2019 auf konventionelle Weise vom Boden aus abgerissen werden.“ (de.wikipedia.org, 02/2019)

Nachdem die Turmhöhe mit dieser Methode „von oben her“ auf 80 Meter reduziert worden war, wurde der Rest des Kühlturms am Nachmittag des 9. August 2019 kontrolliert zum Einsturz gebracht. Eine Sprengung kam wegen der unmittelbaren Nähe des Turms zum Reaktorgebäude aus Sicherheitsgründen nicht infrage, daher kam eine andere Technik zum Einsatz: Zur gezielten baulichen Schwächung des Kühlturms wurden zunächst 11 riesige Schlitze in dessen Wand geschnitten, die von 72 speziellen Stützkonstruktionen gesichert wurden. Diese Stützen wurden dann von zwei ferngesteuerten Baggern entfernt, was den Einsturz des Bauwerks bewirkte (vgl. youtube.com).

Bis zum Beginn der Abrissarbeiten war der gigantische Kühlturm mit seiner Höhe von 162 Metern (zum Vergleich: die beiden Turmspitzen des Kölner Doms sind rund 157 Meter hoch) je nach Sicht und Wetter aus Entfernungen von mehr als 50 Kilometern zu sehen. Damit hatte dieser über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren auch eine gewisse Bedeutung als Sicht- und Landschaftsmarke, die räumlich weit über das Neuwieder Becken hinausreichte.

Inwieweit sich das Gelände nach dem vollständigen Rückbau der Atomruine wieder in die Landschaft des Mittelrheins und des Koblenz-Neuwieder Beckens integriert, bleibt abzuwarten.

(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2015/2024)

Quellen

- Freundliche Hinweise von Herrn Heinrich Uptmoor, ehemals Sachbearbeiter der Firma Babcock Brown Boveri Reaktor GmbH (BBR) und an der Errichtung des Kraftwerks beteiligt, 2024.

- Auschnitt aus „Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich, Abschluss der Errichtungsarbeiten, Druckschrift Nr. D BBR 1363 87 B“ (Broschüre der BBR 1987, Sammlung Uptmoor).

- Zeitungsartikel:

- „Kernkraft: Schönes Geschenk“, Der Spiegel 09/1977 vom 21.02.1977, S. 34.

- „Eine Menge getrickst, Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich: Ein Modellfall der CDU-Atompolitik“, Der Spiegel 12/1989 vom 20.03.1989, S. 65-74.

- „Fahnder im Meiler“, Der Spiegel 20/1989 vom 15.05.1989, S. 17.

- „Mülheim-Kärlich: Kühlturm fällt noch 2015“, Rhein-Zeitung vom 07.02.2015.

- „Kühlturm: Noch kein Antrag auf Abriss gestellt“, Rhein-Zeitung vom 15.04.2015.

- „RWE beantragt Genehmigung für Kühlturm-Abriss“, Rhein-Zeitung vom 20.12.2016.

- „Kühlturm: Abriss rückt in die Ferne“, Rhein-Zeitung vom 23.11.2017.

- „Morgen fällt eine Landmarke“, Rhein-Zeitung vom 08.08.2019.

- „Der letzte Blick auf das Mahnmal der Unvernunft“, Rhein-Zeitung vom 09.08.2019.

Internet

dipbt.bundestag.de: Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes, Drucksache 17/6246 vom 22.06.2011 (PDF-Datei, abgerufen 11.02.2015)

www.welt.de: „Mülheim-Kärlich: So lässt man ein Atomkraftwerk verschwinden“ (Die Welt vom 11.06.2014, abgerufen 10.02.2015)

de.wikipedia.org: Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich (abgerufen 10.02.2015, 09.05.2016, 14.02.2017, 15.02.2019, 05.07.2019 und 12.08.2019)

www.youtube.com: AKW Mülheim-Kärlich, Abriss Kühlturm komplett (abgerufen 23.06.2020)

www.rwe.com: Anlage Mülheim-Kärlich (abgerufen 10.02.2015, Inhalt nicht mehr verfügbar 23.06.2020)

www.swn-neuwied.de: Stadtwerke Neuwied, Webcam zum Rückbau des AKW Mülheim-Kärlich (abgerufen 06.06.2018 und 15.02.2019, Inhalt nicht mehr verfügbar 23.06.2020)

www.swr.de: AKW Mülheim-Kärlich: Die Chronik eines gescheiterten Kraftwerks (Stand 04.06.2018, abgerufen 06.06.2018, Inhalt nicht mehr verfügbar 16.10.2024)

www.swr.de: AKW-Kühlturm - Abriss hat begonnen (mit einer Videodokumentation zum Abriss, abgerufen 06.06.2018, Inhalt nicht mehr verfügbar 12.08.2019)