Rollmann von Geisbusch erkannte 1432 die Kirchengift als kurkölnisches Lehen an. Ein Drittel dieses Lehens übertrug sein gleichnamiger Sohn im Jahr 1485 Dietrich Wolf von Mollendorf. Später waren gewöhnlich die Besitzer des Hauses Kray mit der Kirchengift belehnt.

Neubau

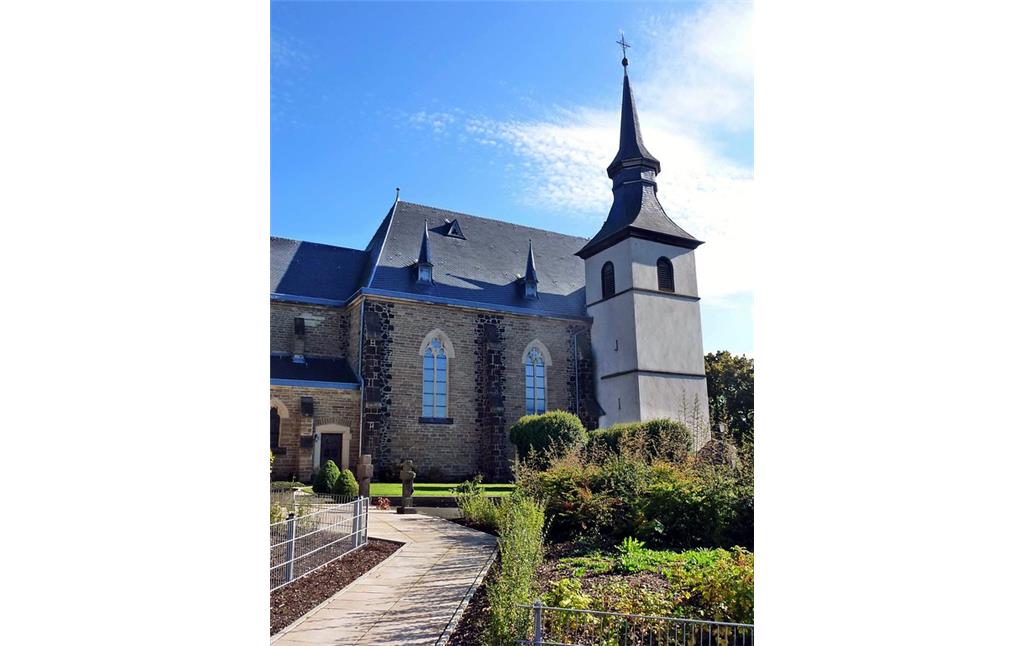

Eine neue Kirche, im Stil des Barock, wurde in den Jahren 1744/45 gebaut, dessen geringe Größe aber bereits einige Jahre später kritisiert wurde. Von dem romanischen Turm blieb lediglich der Unterbau erhalten.

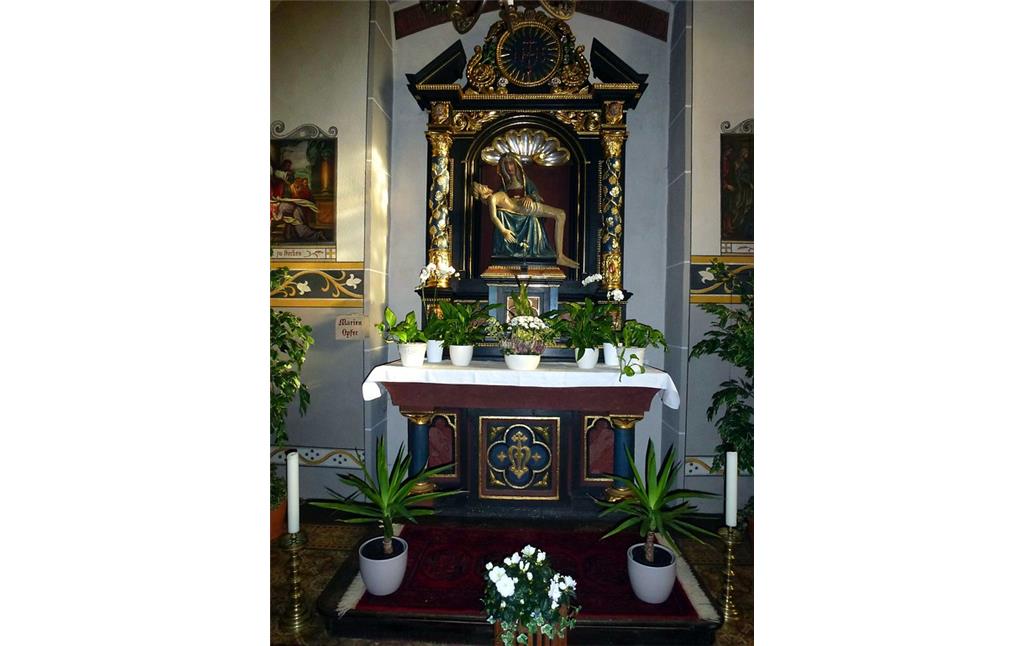

Seit 1802 war die neue Kirche Maria als Mater Dolorosa (der schmerzhaften Mutter Gottes) geweiht, was auf die Übernahme des Gnadenbildes (Pietà) aus dem ehemaligen Karmeliterkloster St. Antonius in Tönisstein zurückzuführen ist. Die Pietà wurde ein beliebtes Ziel von Pilgern, die nun nicht mehr nach Tönisstein, sondern nach Kell kamen. Hierdurch entwickelte sich die Kirche zu einem wichtigen Wirtschaftszweig, da die zahlreichen Besucher zum einen Unterkünfte und zum anderen Verpflegung beanspruchten.

Ausbau

Die weiter ansteigende Zahl der Pilger und die Entwicklung Kells zu einem Wallfahrtsort führten zu einer dauerhaften Überlastung, weshalb 1868 sogar das Bistum Trier die Dorfbewohner bat, die Kirche zu erweitern. Aufgrund der schlechten finanziellen Lage begannen die Bauarbeiten erst im Jahre 1902.

Die neugotische Kirche wurde, nach den Plänen des Architekten Lubesn Mandt, im rechten Winkel zum barocken Vorgängerbau erbaut, wobei der alte romanische Turm und die Chorapsis des Barockbaus von 1744 erhalten blieben. Von der ehemaligen reichen kirchlichen Ausstattung, größtenteils aus dem benachbarten Kloster Tönisstein stammend, ist nur noch ein Teil erhalten. Die fertiggestellte Kirche wurde am 12.06.1905 von Bischof Michael Felix Korum eingeweiht. Der Hauptaltar bildet Motive aus dem „Glorreichen Rosenkranz“ bzw. dem Marienleben ab. Die Seitenaltäre zeigen Ausschnitte aus dem Marienleben, u.a. Mutter Anna Selbdritt, und aus dem Leben des heiligen Josef.

20. Jahrhundert

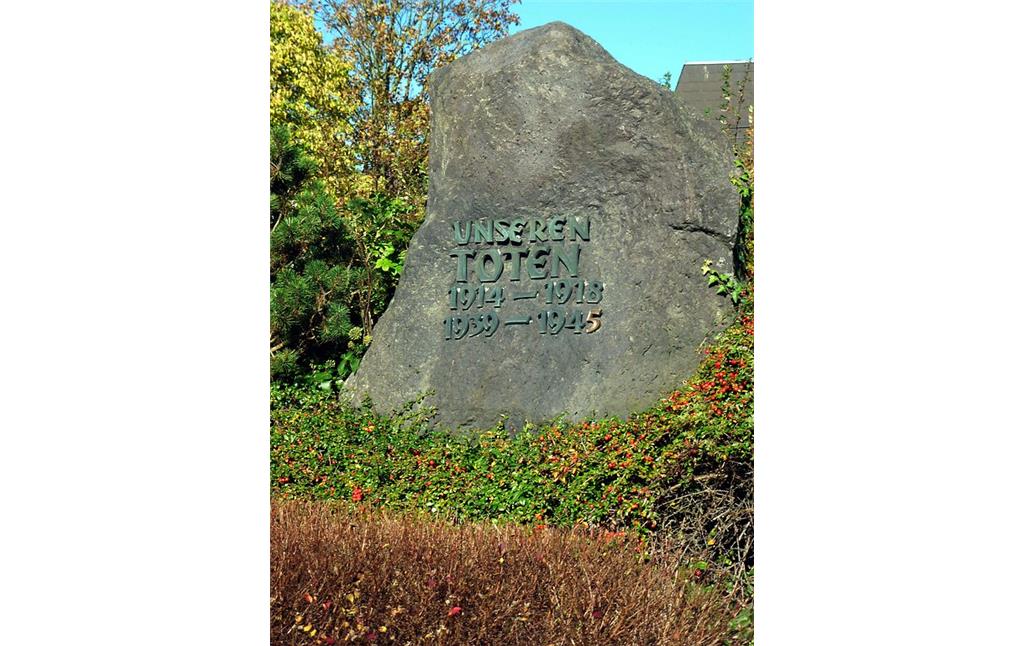

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine vor der Kirche stehende Pietà restauriert. An die Wände dieser Gedächtniskapelle wurden die 68 Namen der Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges geschrieben. Darüber hinaus befindet sich vor dem Pfarrhaus ein Gedenkstein mit der Aufschrift: „Unseren Toten 1914-1918 / 1939-1945“.

Die einmanualige Orgel wurde 1785 für die Kirche in Ehrenbreitstein (Koblenz) von dem Orgelbauer Johann Wilhelm Schöler erbaut und kam 1921 nach Kell. Durch die Restaurierung im Jahre 1990 erhielt sie ihr ursprüngliches Klangbild zurück.

Das Objekt „Kath. Pfarrkirche St. Lubentius Lubentiusgasse“ ist ein eingetragenes Kulturdenkmal (Denkmalverzeichnis für den Kreis Mayen-Koblenz 2015, S. 11).

(Christian Maier und Simon Künzel, Universität Koblenz-Landau, 2015)