Im Falle eines atomar geführten Dritten Weltkrieges, der zu dieser Zeit befürchtet wurde, sollte der Bau es im Rahmen der Verteidigungsstrategie der NATO bis zu 3.000 Menschen ermöglichen, einen Atomschlag 30 Tage lang in ihm zu überleben. Heute beherbergt der von 1962 bis 1971 erbaute frühere Regierungsbunker eine Dokumentationsstätte mit Museum.

Bau des Regierungsbunkers

Ausstattung

Kosten der Bunkeranlage

Geheimhaltung

Ende des AdVB und Rückbau der Bunkeranlage

Die heutige Dokumentationsstätte

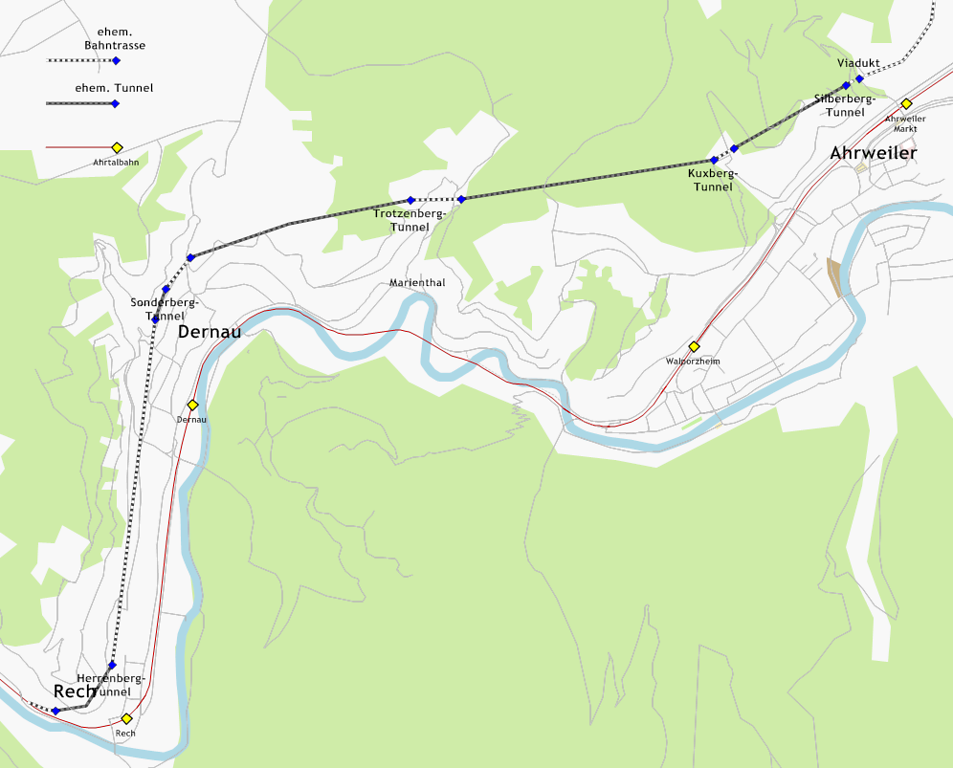

Anmerkung zur Geometrie im Kartenbild

Kulturdenkmal

Quelle, Internet, Literatur

Bau des Regierungsbunkers

Die seit 1962 entstandene Bunkeranlage firmierte in den Akten unter dem Decknamen „Rosengarten, (Dienststelle Marienthal)“, während der Bauzeit lautete der Codename „Anlagen des Technischen Hilfswerks (THW 1 und 2)“ für die beiden Bauteile im Ahrtal und „THW 3“ für die abgesetzte Funkstelle in Kirspenich.

Das Grundgerüst für den Bau bildeten zwei noch aus der Kaiserzeit stammende Eisenbahntunnel der Reichsbahn: Zum einen der Kuxberg-Tunnel (Länge 1.100 Meter) und zum anderen der Trotzenbergtunnel (1.200 Meter), die jeweils einen Durchmesser von 7 bis 8 Meter hatten.

Am 19. Januar 1962 wurde mit den Arbeiten am Regierungsbunker in Ahrweiler begonnen, dieser war fest in die Verteidigungsstrategien des westlichen Nordatlantik-Paktes NATO (englisch North Atlantic Treaty Organization) eingebunden. Neun Jahre später (1971) war der Bau der fünf Sektionen, in die sich der Regierungsbunker damals aufteilte, abgeschlossen. An dem Bau waren etwa 17.500 Menschen beteiligt (so die Zahlenangabe zu den sicherheitsüberprüften Arbeitern in den Akten des Bundesarchivs). Viele von ihnen arbeiteten nur für eine kurze Zeit dort, der Kenntnisstand jedes Einzelnen sollte möglichst unvollständig sein.

Der Bunker erstreckte sich schließlich auf einer Länge von 17,336 Kilometer und wies eine unterirdische Fläche von 83.000 Quadratmeter beziehungsweise 367.000 Kubikmeter umbauten Raumes auf. Für dieses Projekt musste die Bundesregierung damals 188.023 Quadratmeter Grundstücksfläche aufkaufen.

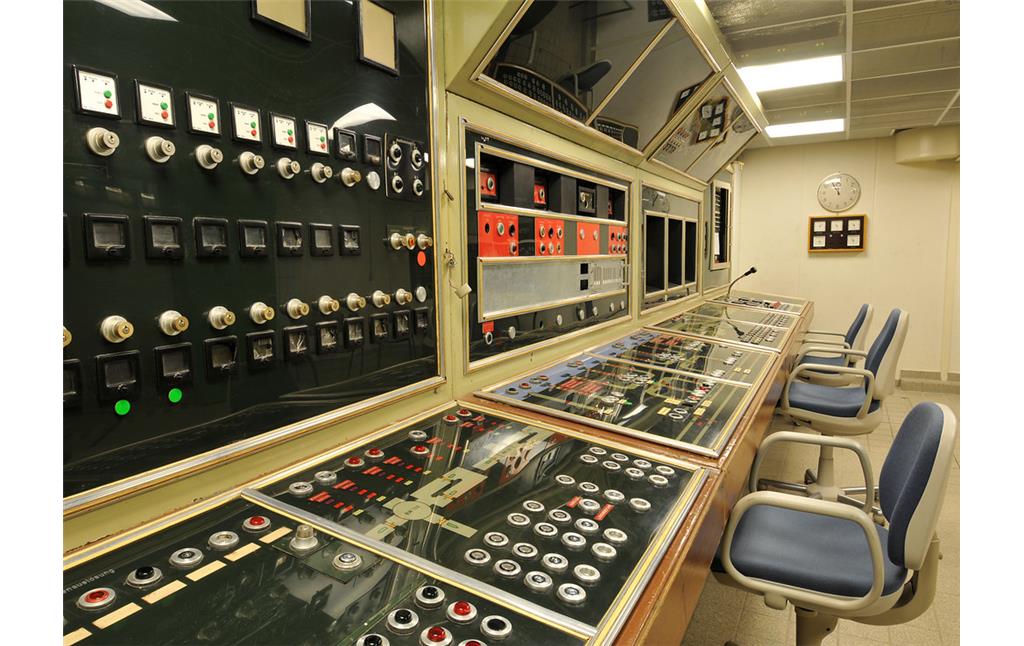

Ausstattung

Der Regierungsbunker zählte damals 38 Ausgänge und die fünf Abschnitte konnten separat mit Strom, Wasser (aus Tiefbrunnen) und innerhalb der Anlage wiederaufbereiteter Luft versorgt werden. Die Untergrundstadt beherbergte 897 Büros, 936 Schlafräume – wobei nur dem Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten ein Einzelzimmer zustanden, alles andere waren Mehrbettzimmer. Ein Ausharren der insgesamt maximal 3.000 Bewohner sollte für maximal 30 Tage gewährlistet werden.

Dazu gab es fünf Großkantinen, die jede täglich für rund 600 Personen drei Mahlzeiten zubereiten konnten. Der Bunker hatte eine Krankenstation, fünf Kommandozentralen und sogar zwei gelbe Telefonzellen mit Münzfernsprechern sowie einen Friseursalon.

Zum ständigen Betrieb der Bunkeranlage waren 144 feste Mitarbeiter angestellt, die in einem Dreischichtbetrieb arbeiteten. Diese wurden überwiegend in der Region angeworben und waren zur strengsten Geheimhaltung verpflichtet.

Zur Kommunikation mit anderen Bundeseinrichtungen und den NATO-Partnern stand der AdVB in ständiger Verbindung mit einer eigenen Sendestelle in der Hardtburgstraße in Kirspenich (Stadtteil von Bad Münstereifel) sowie mit einem von einem separaten „Postbunker“ aus betriebenen Sender in Staffel (im Ortsteil von Kesseling, Landkreis Ahrweiler), mit dem der Regierungsbunker unterirdisch per Kabel verbunden ist.

Der Bunker war darauf ausgelegt, dass ein Einschlag einer 20 Kilotonnen-Atombombe in etwa 800 Metern Entfernung von allen Bewohnern überlebt werden sollte. Bereits 1962 rechnete man jedoch mit dem Einsatz wesentlich stärkerer Waffen im Kriegsfall. Nimmt man für die 1945 eingesetzte Hiroshima-Atombombe etwa 13 Kilotonnen Sprengkraft an, so verfügten z.B. die 1976 eingeführten und im Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses von 1983 berüchtigten sowjetischen SS 20-Mittelstreckenraketen bereits über drei Nukleargefechtsköpfe mit jeweils 150 Kilotonnen Sprengkraft. Das Projekt „Regierungsbunker“ wurde jedoch aus politischen Gründen weiter betrieben.

Kosten der Bunkeranlage

Die Gesamtkosten des Regierungsbunkers vom Tag der Trümmerräumung der Eisenbahntunnel 1959 bis hin zur Aufgabe des Bunkers 1997 belaufen sich auf ca. 7,2 Milliarden Euro wenn man die Kosten progressiv hoch rechnet (alle Zahlen sind mit dem Indexschlüssel der Deutschen Bundesbank ermittelt, nach einem konservativen Rechenmodell kommt man auf 4,72 Milliarden Euro).

Darin enthalten sind die Baukosten, Kosten für Umbau und Erweiterungen, Grunderwerbskosten, Betriebskosten, Personalkosten, die Architektenhonorare (10 Millionen DM) sowie die technische Einrichtung der Funk- und Fernmeldetechnik (1970 auf 50 Millionen DM geschätzt, einschließlich der Funkstelle in Kirpenich).

Nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten für den Postbunker in Staffel und die etwa zeitgleiche Einrichtung des Notlandesplatzes auf der Bundesautobahn A 61.

Die laufenden Kosten sind ab 1972 mit 20 Millionen DM berechnet; heute weiß man, dass die jährlichen Betriebskosten bis zu 40 Millionen DM betragen haben (Zahlenangaben vorab nach Dokumentationsstätte Regierungsbunker).

Auch wenn die Berechnungen der Gesamtkosten je nach Ansatz variieren – unter de.wikipedia.org werden etwa geschätzte Gesamtkosten von nur „rund 3 Milliarden DM“ genannt –, so stellt der AdVB im Ahrtal doch nach übereinstimmender Meinung die teuerste und größte Einzelinvestition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dar.

Geheimhaltung

Die Existenz des AdVB wurde von offizieller Seite aus konsequent verleugnet und der Bau wie auch der Betrieb als Staatsgeheimnis behandelt. Die Beschäftigten wurden nur in der Region angeworben und auf strenge Geheimhaltung verpflichtet. Dennoch hielten sich vor allem im Ahrtal über Jahrzehnte hin hartnäckig Gerüchte um die Anlage, so war „von einem unterirdischen Luxuskaufhaus oder gar … Bordell die Rede“ (de.wikipedia.org) und auch davon, dass der Bunker über einen Tunnel mit dem Regierungssitz Bonn bzw. dem Verteidigungsministerium auf der Bonner Hardthöhe verbunden sei – bauliche Spuren dazu fanden sich (bisher) allerdings keine.

Über die Entfernung von nur rund 30 Kilometern nach Bonn war der Ausweichsitz aber auch auf „normalen“ Wegen relativ rasch zu erreichen. Ferner gab es in der Nähe einen Behelfsflugplatz auf der Autobahn 61: ein schnurgerades Stück zwischen dem Autobahnkreuz Meckenheim und der Anschlussstelle Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler, welches in relativ kurzer Zeit in einen Flugplatz umgewandelt werden konnte.

Erst die 1984 als Buch und vorab im Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichten Recherchen des Journalisten Michael Preute (1936-2022, als Eifel-Krimiautor unter dem Pseudonym Jaques Berndorf bekannt) machten die Existenz des Bunkers tief in den Weinbergen an der Ahr öffentlich und enttarnten „eines der bestgehüteten Geheimnisse der Republik“ als „vollkommen reales und doch unvorstellbar absurdes“ Bauwerk und „perfektionierten Unsinn“ (magazin.spiegel.de und jacques-berndorf.de).

Die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) des Staatssicherheitsdienstes der DDR war durch den von 1964 bis 1969 im Bunker als Handwerker beschäftigten Spion Lorenz Betzing (1930-2004) indes schon weit früher „bestens über die Bunkeranlage informiert“ (de.wikipedia.org).

Ende des AdVB und Rückbau der Bunkeranlage

Noch bis 1989 nutzte die NATO die Anlage für Übungen, die etwa im zwei-Jahres-Takt stattfanden. Zu nennen sind vor allem die großen Stabsrahmenübungen FALLEX der 1960er-Jahre und die Gesamtverteidigungsübungen WINTEX in den Jahren bis 1971-1989.

Nur knapp acht Jahre nach der letzten Großübung im Ahrweiler Bunker beschloss das Kabinett Kohl dann am 9. Dezember 1997, den „Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes im Krisen- und Verteidigungsfall zur Wahrung von deren Funktionstüchtigkeit“ aufzugeben. Die Betriebskosten von 20 Millionen DM pro Jahr ließen sich nicht mehr rechtfertigen. Im folgenden Sommer 1998 schrieb das Bundesvermögensamt Koblenz die nie wirklich genutzte Anlage zum Verkauf aus. Letztendlich meldeten sich etwa 90 Interessenten, wovon 16 bis zum 15. September 1998 ein konkretes Angebot abgaben. Diskutiert wurden für die Folgenutzung u.a. ein Bunker-Erlebnispark, ein Themen-Hotel oder die Einrichtung einer Champignon-Zucht.

Da sich letztlich aber kein Investor mit einem tragfähigen Finanzierungsvorschlag für den Betrieb der weiträumigen Anlage finden ließ, entschloss sich der Bund dazu, die Anlage zu entkernen beziehungsweise „zurückzubauen“ und dann ganz zu schließen. Dies war aus Gründen des Umweltschutzes unumgänglich, da mit Wassereinbrüchen in die Tunnelanlagen zu rechnen war.

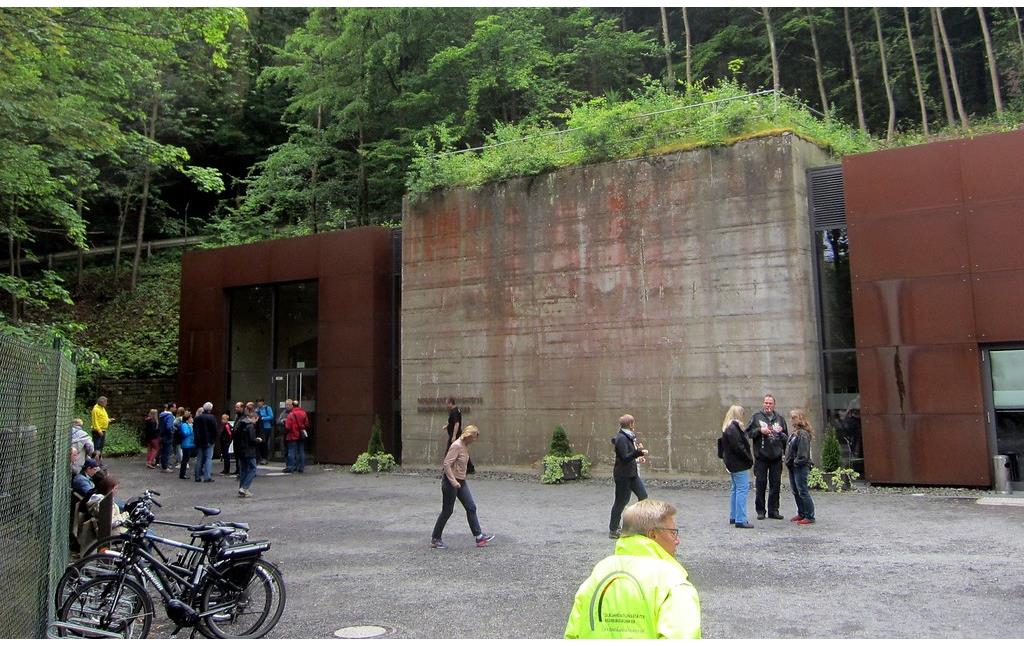

„Mit Hilfe des Landkreises Ahrweiler wurde der Bunkerabschnitt als Symbol des Kalten Krieges zu einem Museum ausgebaut. … Nach dem Ersten Spatenstich am 22. November 2006 wurde die Museumseinrichtung am 29. Februar 2008 eröffnet. Eigentümer ist weiterhin der Bund, der in das Museum 2,5 Millionen Euro investiert hat. Grund für die Beteiligung des Bundes ist auch, dass die für den Rückbau ursprünglich veranschlagten Kosten von 30 Millionen Euro mit 16 Millionen Euro deutlich unterschritten wurden.“ (de.wikipedia.org)

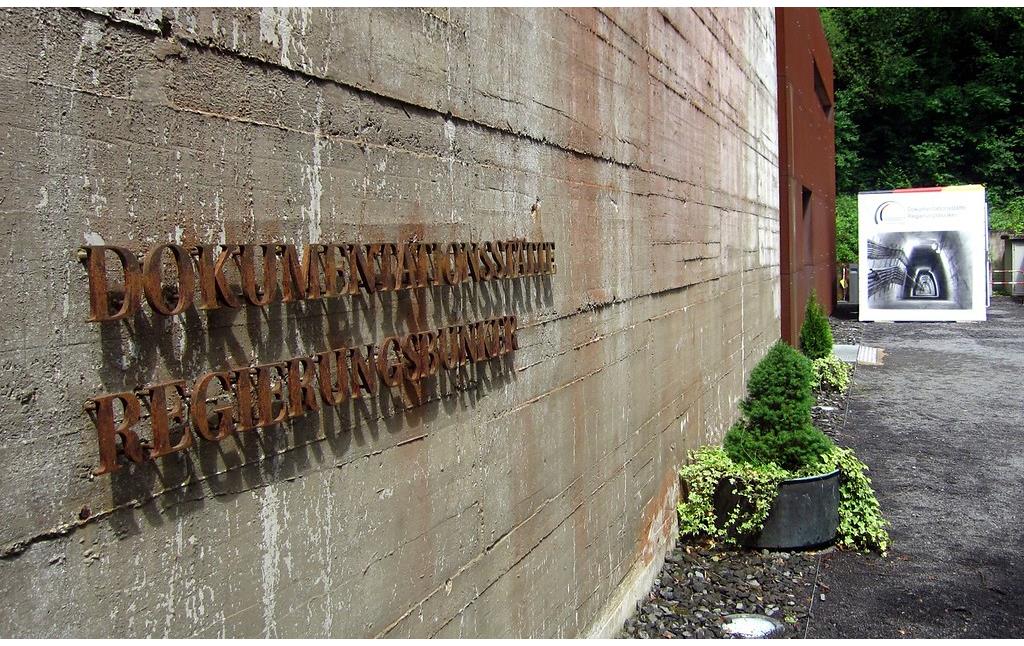

Die heutige Dokumentationsstätte

Seit März 2008 bekommen Besucher der Dokumentationsstätte mit zugehörigem Museum Einblick in das Relikt des Kalten Krieges auf einer Fläche von nun noch 5.838 Quadratmetern auf 203 Metern Länge des früheren Bunkers (der weitaus größte Teil wurde ja rückgebaut). Die Einrichtung wird von dem gemeinnützigen Heimatverein Alt-Ahrweiler e. V. betrieben.

Vertreter des Bundes rechneten noch 2008 bei der Übergabe des Bauwerks an den Heimatverein mit maximal 30 Besuchern pro Woche – es werde sich vielleicht lohnen, die geplante Dokumentationsstätte einmal wöchentlich zu öffnen.

Gerade einmal 15 Monate nach der Eröffnung konnte bereits im Juni 2009 der 100.000. Besucher der Anlage begrüßt werden, im September 2014 die 500.000. Besucherin und zum 3. Oktober 2015 der 600.000. Besucher (regbu.de).

Die Dokumentationsstätte legt von November bis März eine Winterpause ein, während der einzig angemeldete Gruppenbesichtigungen möglich sind – gleichwohl werden jährlich inzwischen rund 80.000 Gäste gezählt und an Spitzentagen bis zu 1.200 Besucher täglich verzeichnet.

Der Dokumentationsstätte Regierungsbunker wurde 2009 der angesehene Europa-Nostra-Preis zuerkannt, eine europäische Auszeichnung, mit der herausragende Leistungen im Bereich der Erhaltung von Kulturerbe prämiert werden (europanostra.de).

Im gleichen Jahr erklärte die Europäische Kommission den Regierungsbunker zum Europäischen Kulturerbe.

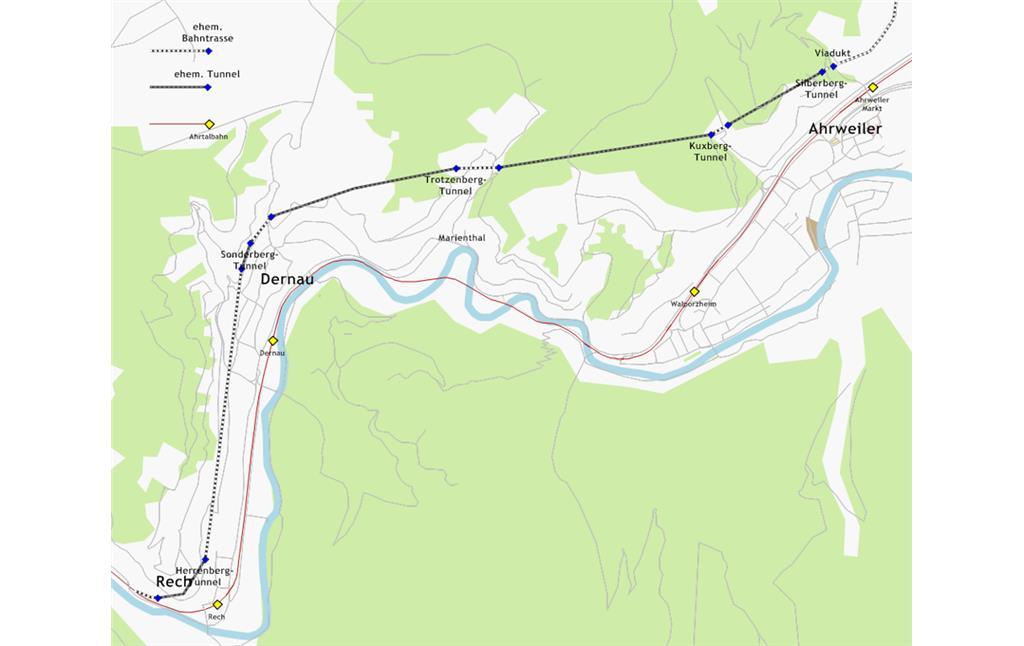

Anmerkung zur Geometrie im Kartenbild

Die hier eingezeichnete Objektgeometrie kann der Komplexität des unterirdischen Bauwerks und seines weitverzweigten und mehrstöckigen Gängesystems naturgemäß nicht gerecht werden. Sie zeigt im Westen die früheren Zugangsbereiche in Dernau (Bachstraße) und in Marienthal (Klosterstraße) sowie im Osten den ehemaligen Bunkerzugang oberhalb von Walporzheim (Am Silberberg). Dieser entspricht dem Eingangsbereich des heutigen Dokumentationszentrums.

Verbunden sind diese Bereiche über die beiden alten Tunnel der strategischen Bahnstrecke von der Ahrtalbahn zum strategischen Bahndamm bei Neuss: Der 1.340 Meter lange Trotzenbergtunnel als Basis für die drei westlich gelegenen Bauteile BT3 (West-Ost), BT4 (West-Mitte) und BT5 (West-West) und der 1.285 Meter lange Kuxbergtunnel mit den östlichen Bauteilen BT1 (Ost-Ost) und BT2 (Ost-West).

Kulturdenkmal

Das Objekt „Sog. Regierungsbunker Am Silberberg, Reste des ehem. Ausweichsitzes der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland“ ist ein eingetragenes Kulturdenkmal (Denkmalverzeichnis für den Kreis Ahrweiler 2018, S. 28).

(Vanessa Bindarra, Universität Koblenz-Landau, 2014 / Ergänzungen von Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2015/2022)

Der Regierungsbunker im Ahrtal war KuLaDig-Objekt des Monats im Oktober 2015.

Quelle

Freundliche Hinweise von Frau Heike Hollunder, Museumsleiterin der Dokumentationsstätte Regierungsbunker, 2015.

Internet

www.regbu.de: Dokumentationsstätte Regierungsbunker (abgerufen 20.08.2014, 23.06.2015 und 13.10.2022)

www.alt-ahrweiler.de: Heimatverein Alt-Ahrweiler (abgerufen 20.08.2014)

de.wikipedia.org: Regierungsbunker (Deutschland) (abgerufen 28.04.2015 und 25.10.2016)

www.europanostra.de: Europa Nostra Award (abgerufen 23.06.2015)

bunker-doku.de: Sendestelle Regierungsbunker Kirspenich (abgerufen 23.06.2015, Inhalt nicht mehr verfügbar 11.07.2018)

magazin.spiegel.de: „Regierungsbunker – Sieben Eide“ (Der Spiegel 16/1984 vom 16.04.1984, PDF 691 kB, abgerufen 25.10.2016)

www.jacques-berndorf.de: Homepage des Autors Jaques Berndorf alias Michael Preute (abgerufen 25.10.2016, Inhalt nicht mehr verfügbar 27.06.2023)