Gründung und frühe Jahre

Unter Ludwig Kopp und Carl Waltz

Pioniere der deutschen Schuhindustrie

Kommerzienrat Karl Kopp an der Branchenspitze

Werner Kopp: von der „Lung uff die Zung“ und vorbildlich sozial

Zusammenarbeit mit dem Modeschöpfer Heinz Oestergaard

Vierte Generation im globalen Wettstreit

Kulturdenkmal

Internet

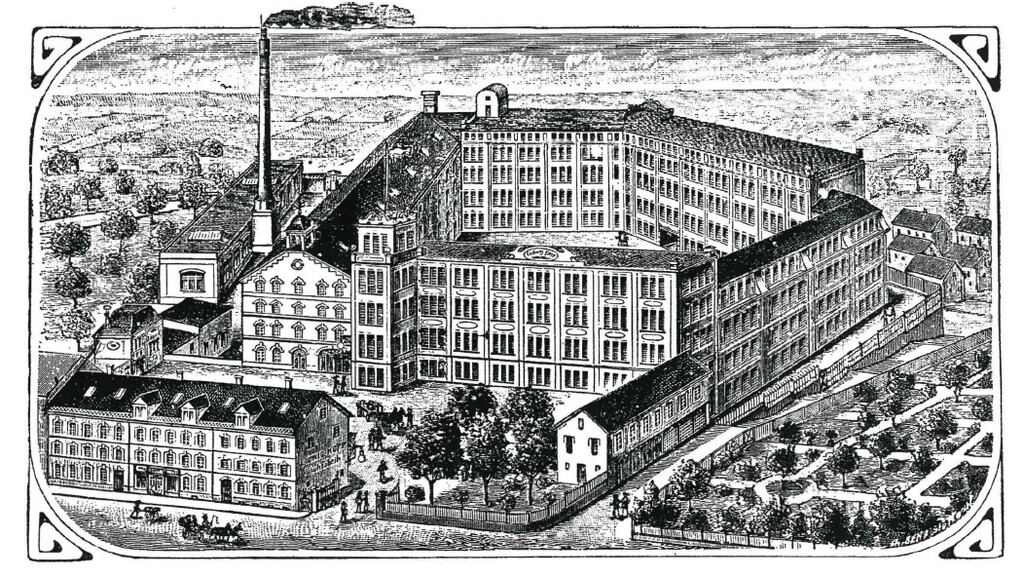

Gründung und frühe Jahre

Monsieur Verdeil, ein Pariser Exporteur, beabsichtigte selbst produzierte Schuhe in Südamerika und im Orient zu verkaufen. Für dieses Projekt gewann er den kaufmännisch versierten Kompagnon Hermann Schmidt aus Mannheim, der in der Schuhmacherstadt für die Fabrikation zuständig wurde. Ihm selbst oblag die Leitung der Verkaufsfiliale Paris. Aufgrund zunehmender Auslandskontakte konnte der Betrieb in Pirmasens 1860 erweitert werden. Verdeil jedoch erlitt in Ägypten schwere finanzielle Verluste und schied aus der Firma aus. Hermann Schmidt, seit 1862 Alleininhaber, führte den Betrieb mit unverminderter Energie weiter. Als er bei einem Ritt von Zweibrücken nach Pirmasens durch einen Sturz zu Tode kam, traten seine fähigsten Mitarbeiter Ludwig Kopp und Carl Waltz die Nachfolge an.

Unter Ludwig Kopp und Carl Waltz

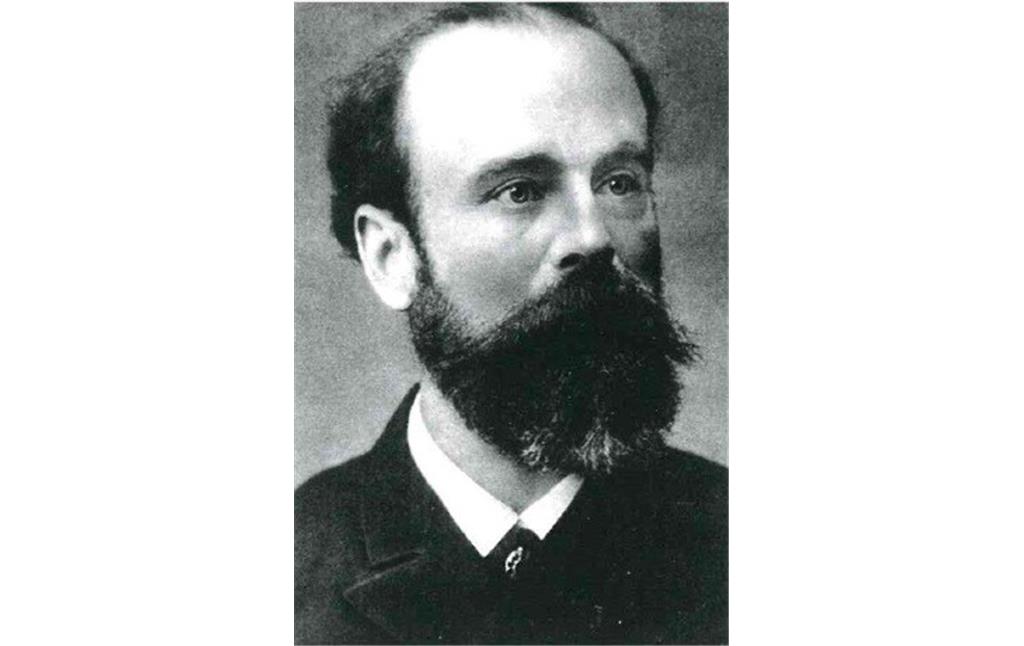

Kopp und Waltz spezialisierten sich auf die Herstellung „nur guter Waren“ für den heimischen Markt. Ab 1879 nach dem Ausscheiden von Carl Waltz leitete Ludwig Kopp die Schuhfabrik, die von da an im Familienbesitz blieb, in alleiniger Verantwortung. Seine Vorfahren - er kam ursprünglich als Reisender aus dem Alemannischen nach Pirmasens - lebten im Raum Böblingen, wo sich ihre bäuerliche Herkunft bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. Im 18. Jahrhundert ließen sich die Kopps nachweislich als Bierbrauer und Gastwirte im Schwarzwald nieder. 1866 heiratete Ludwig Kopp, der seinem dortigen Geburtsort Wildberg endgültig den Rücken kehrte, die Pirmasenserin Henriette Meyer, die als junges Mädchen im Alter von 17 Jahren in die Firma eingetreten war. Sie hatte wesentlichen Anteil am Aufschwung der Firma.

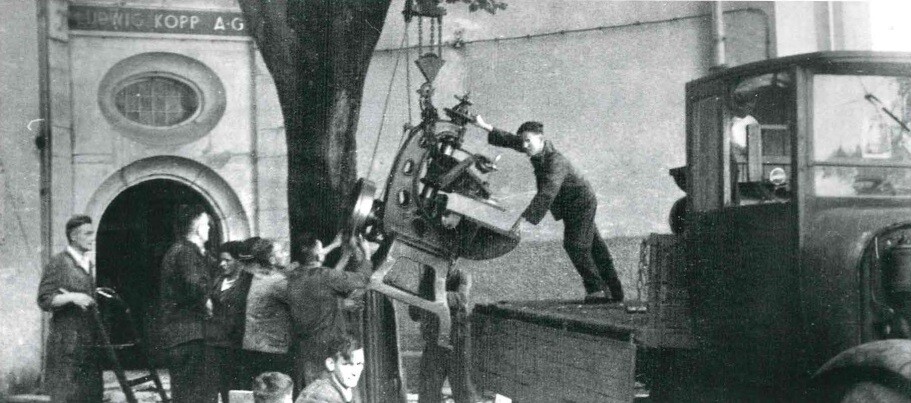

Pioniere der deutschen Schuhindustrie

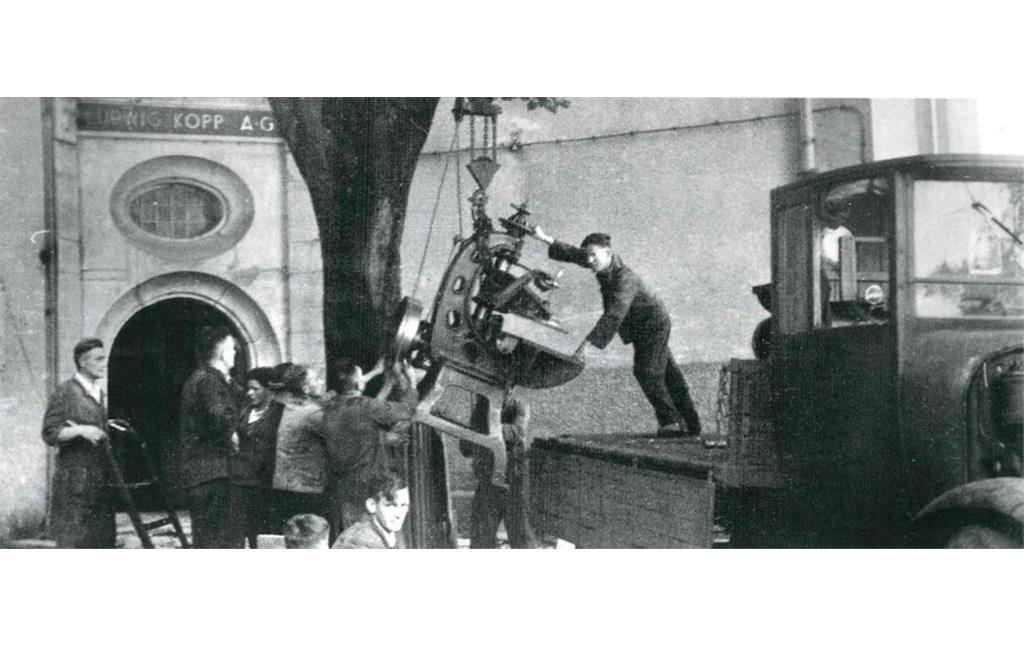

Als Ludwig Kopp von Herrenberg nach Pirmasens wechselte, war noch nicht abzusehen, dass er und seine Nachkommen als Pioniere der deutschen Schuhindustrie in die Annalen eingehen würden. Aus dem 1879 übernommenen Betrieb entwickelte sich ein maßvoll expandierendes, innovativ geführtes Unternehmen. Dabei setzte Ludwig Kopp, wie seine beiden Söhne Karl und Otto (zweite Generation) auf die fortschrittlichsten Fertigungsmethoden seiner Zeit. 1890 führte dann Otto Kopp erstmals das in Amerika erprobte GoodyearWelt-System ein und ermöglichte dadurch die Herstellung feiner Schuhe in großer Stückzahl. Die damalige deutsche Schuhindustrie orientierte sich am Kopp'schen Vorbild, was zu einer generellen Umrüstung ihrer Technologie führte. Durch den Einsatz der von Otto Kopp propagierten Rahmenmaschine aus den USA konnten fortan Steppungen ausgeführt werden, die zuvor nur der Maßschuhmacher in teurer Handarbeit bewerkstelligte. Die erste Pionierleistung auf diesem Gebiet erfolgte bereits in den Anfängen der Kopp-Ära, als in der Fabrik Waltz und Kopp die erste, von den „Schlabbemachern“ bestaunte Durchnähmaschine aufgestellt wurde, deren munteres Rasseln eine neue, vielversprechende Periode der aufstrebenden Schuhstadt einleitete.

Kommerzienrat Karl Kopp an der Branchenspitze

Wie sein jüngerer Bruder Otto machte auch Karl Kopp einschlägige Erfahrungen im Ausland. Seine hervorragenden Branchenkenntnisse führten den Pirmasenser, der nach dem frühzeitigen Tod des Bruders die alleinige Leitung der Schuhfabrik übernommen hatte, die mittlerweile zu den größten Deutschlands zählte, über verschiedene ehrenvolle Ämter bis an die Spitze der Branche. Er erhielt den Titel Kommerzienrat und setzte sich zunächst für die Belange der heimischen Industrie ein. Doch sein guter Ruf reichte weiter. Im Sommer 1927 wurde Kommerzienrat Karl Kopp einstimmig zum Vorsitzenden des Reichsverbandes der Deutschen Schuhindustrie gewählt. In diesem Amt erwarb er sich hohe Verdienste. Bei aller Entschiedenheit in der Sache, die er schon als langjähriger Vorsitzender des Fabrikantenvereins Pirmasens bewiesen hatte, bescheinigte ihm die Fabrikantenzeitung anlässlich seines 60. Geburtstages „ein konziliantes, stets liebenswürdiges Wesen, das alle unnötigen Schärfen von vornherein ausschloss“. So war er nach dem erbitterten Kampf zwischen Unternehmertum und Arbeiterschaft 1903 maßgeblich an der Wiederherstellung des Arbeitsfriedens beteiligt. Die Interessen der Pfälzischen Wirtschaft vertrat er mit Vehemenz und diplomatischem Geschick. Vor allem die linksrheinische Schuhindustrie verdankte ihm Ende des Ersten Weltkrieges ein gesondertes Zollabkommen mit der interalliierten Rheinlandkommission, das die Ausfuhr von Schuhen in andere deutsche Gebiete erlaubte. Die gesamte deutsche Schuhbranche ehrte Kommerzienrat Karl Kopp bis zum seinem Tod 1936 als „Industrieführer großen Formats“.

Werner Kopp: von der „Lung uff die Zung“ und vorbildlich sozial

Ein Original mit Ecken und Kanten, aber einem goldenen Herzen für seine Arbeiter war Werner Kopp (dritte Generation), der die durch Bomben in Schutt und Asche gelegte Fabrik 1945 wiederaufbaute. Trotz erheblicher Sanktionen der französischen Besatzer gelang es ihm, eines der renommiertesten Schuhunternehmen der Nachkriegszeit aus den Trümmern erstehen zu lassen. Dabei verzichtete er zeitlebens auf die Allüren seines Standes. Wenn der Direktor, wie üblich in der „Kutt“ (hochdeutsch: Arbeitskittel) durch Betrieb oder Hof ging, konnte es einem Ortsfremden passieren, dass er von ihm auf die Frage „wie komme ich zum Chef?“ in die oberste Etage geschickt wurde, wo ihn der Verdutzte hinter dem Schreibtisch wiedertraf, ohne zu ahnen, dass dieser über eine Hintertreppe vor ihm dorthin gelangt war. Insider berichteten auch, dass er die Hände stets in den Kitteltaschen vergrub, weil er rechts ein paar mitgeführte Zigarren zerbröselte, mit denen er dann blitzschnell seine links verstaute Pfeife stopfte und entzündete. In der gleichen Aufmachung, ohne Schlips und Kragen, aber immer mit „soim Klowe“ schockte er die feinen Herren von der Einkaufsvereinigung.

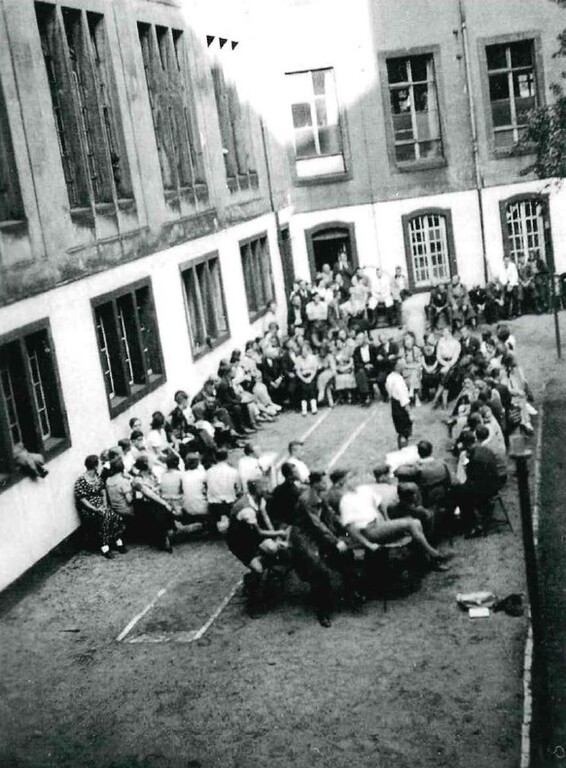

Dennoch genoss der „Werner-Chef“, wie er von der Belegschaft vertraulich genannt wurde, ein Höchstmaß an Respekt. Für seine soziale Gesinnung spricht, dass er den Arbeitern nach dem Krieg Notwohnungen in der Fabrik einrichten ließ, die noch heute erkennbar sind. Vor der Währungsreform, als die Not am größten war, tuckerte er mit seinem Holzvergaser hinüber ins Rechtsrheinische, um Schuhe gegen Essbares für seine Belegschaft zu tauschen. Damit wurde die wieder in Betrieb genommene Kantine versorgt. Gleich hinter diesem Raum befanden sich eigens errichtete Schweineställe, ein Stockwerk tiefer riesige Zuber, die als Wurstkessel genutzt wurden. Man erzählte sich, dass er oft mit einer riesigen Gabel auf die in der Brühe siedenden Würste einstach, damit eine kräftigende „Worschtsupp“ daraus wurde. Er verhalf auch vielen Arbeitern zu einem eigenen Häuschen oder unterstützte sie finanziell bei der Renovierung. Wenn die Sommerhitze im Betrieb zu unerträglich wurde, durften sie ihre Füße in einer „Bränk“ (Bottich) mit Wasser kühlen. Mitarbeiterinnen erhielten zur Hochzeit die Brautschuhe geschenkt. Die alljährlichen Betriebsfeiern in ausgesprochen familiärer Atmosphäre erfreuten sich größter Beliebtheit. Obwohl er bei niemandem ein Blatt vor den Mund nahm und sich bisweilen sogar recht drastisch auszudrücken pflegte, war Werner Kopp ein sehr belesener Mann. Dies entsprach offensichtlich der Familientradition. Wie Gustav Rheinberger in einem Gratulationsschreiben zum 100-jährigen Bestehen der Schuhfabrik Kopp anmerkte, hatte sich schon sein Vorfahre Eduard Rheinberger häufig in der stattlichen Bibliothek des Ludwig Kopp bedient, um seinen Wissensdurst zu stillen. Die beiden namhaften Fabrikanten verband später eine tiefe Freundschaft.

Zusammenarbeit mit dem Modeschöpfer Heinz Oestergaard

Nach der erheblichen Zerstörung und Teildemontage konnte das vom Krieg heimgesuchte Modeunternehmen zunächst nur die Produktion von Konsumschuhwerk in kleinem Umfang weiterführen. Bis Februar 1949 wurde den Pirmasenser Schuhmachern und damit auch dem Unternehmen Kopp zwingend vorgeschrieben, was und wie viel an Schuhen im Einheitsformat hergestellt werden durften. Erst 1951 - man firmierte mittlerweile als Elka-Schuhfabrik - erfolgte der Umschwung zum hochpreisigen Individualschuh. Eleganz war in Deutschland wieder gefragt, entsprechend die Nachfrage bei betont modisch gestylten Schuhen und Stiefeln. Das Produkt Elka-Schuh, von eigenen Modelleuren für den gehobenen Anspruch entwickelt, wurde zum Verkaufsrenner. Der Berliner Modeschöpfer Heinz Oestergaard, dem die exquisiten Modelle auf Anhieb gefielen, erklärt sich zur Zusammenarbeit mit der Schuhherstellerfirma unter der Ägide von Werner Kopp sen. bereit. Dessen gleichnamiger Sohn, früh in den väterlichen Betrieb involviert, vertrieb die Luxuslinie „Oestergaard“ zusammen mit seinem Onkel Fritz Diehl (seit 1932 Vorstandsmitglied) in ganz Deutschland. Ausschließlich gut sortierte Nach der erheblichen Zerstörung und Teildemontage Fachgeschäfte führten den begehrten Modeartikel. Der Modemacher selbst war häufig Gast im Hause Kopp, wo er die Ehefrau des Unternehmers als exzellente Gastgeberin schätzen lernte. Zu Ehren des boomenden Unternehmens in der Bahnhofstraße erhielt eine dort befindliche, zum Betrieb gehörende Ladenkette den Namen „Elka-Kolonnade“.

Vierte Generation im globalen Wettstreit

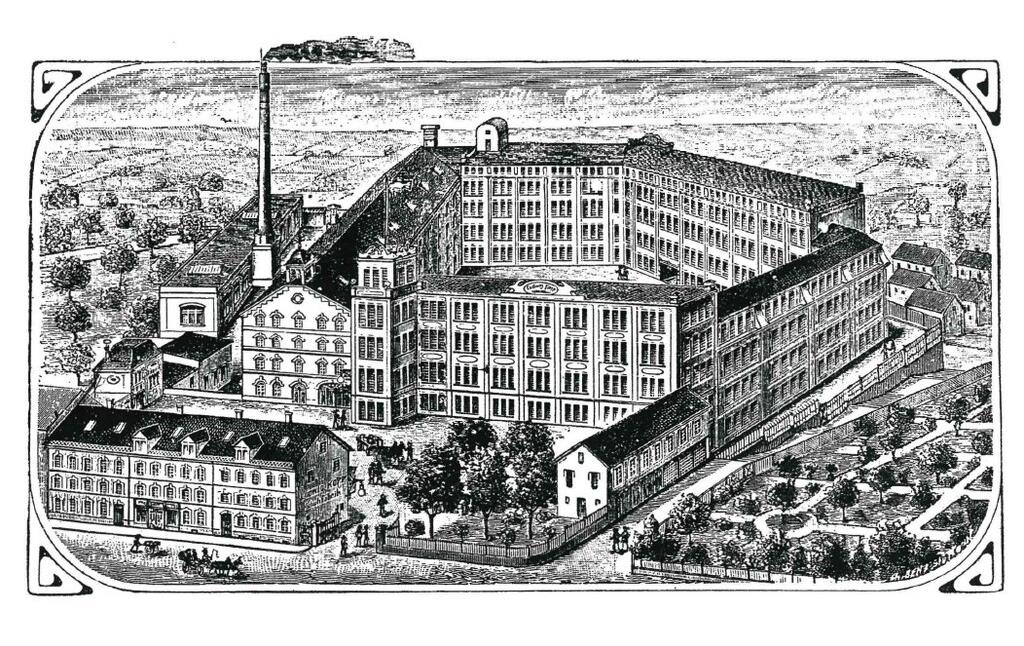

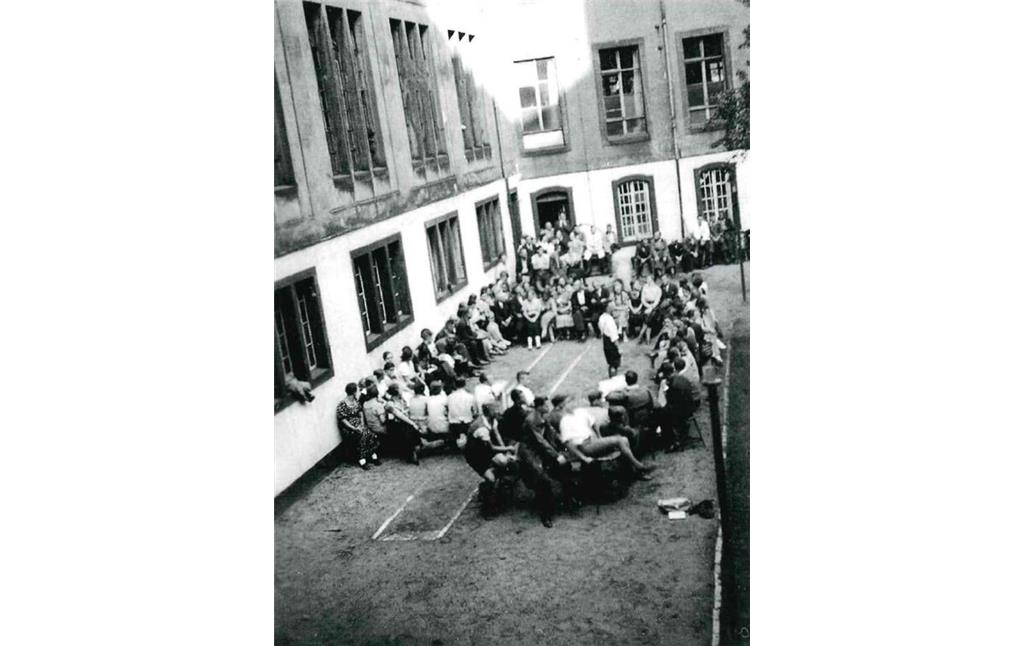

Die moderne Elka-Schuhfabrik, aus deren Toren zu Spitzenzeiten an die 1000 Werktätige strömten, hielt das arbeitnehmerfreundliche Konzept bei. Die Arbeitsbedingungen wurden ständig verbessert. Durch das Atrium profitierten alle Werkhallen vom beidseitigen Tageslicht. Otto Kopp, der nach einem Doppelstudium nicht mehr promovieren konnte, weil ihn sein schwer erkrankter Vater in die Firma holte, führte nach dessen Tod 1965 den Betrieb gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Werner weiter. Während dieser nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann und Schuhtechniker an der Deutschen Schuhfachschule Pirmasens ein einjähriges Betriebsstudium in Amerika absolvierte, ehe er 1963 die Prokura erlangt, löste sein Bruder Otto den in den Ruhestand getretenen Fritz Diehl als Vorstandmitglied ab. Der dritte Bruder Ludwig, tendierte nach dem Studium zum Maschinenbau und zur Luftfahrttechnik. Otto und Werner Kopp, brachten das nötige Rüstzeug für eine erfolgreiche Unternehmensführung mit, wussten aber auch rechtzeitig die Hinweise auf eine kommende Absatzkrise in der Schuhindustrie zu deuten. Erst waren die deutschen Hersteller gegenüber den italienischen durch nachteilige Konditionen betroffen. Dann kam es zu einem verschärften globalen Wettstreit, der viele Traditionsunternehmen zum Aufgeben zwang. Die Vorausschaubarkeit der Marktentwicklung veranlasste die Gebrüder Kopp, ihre Produktion einzustellen, ehe die Agonie der deutschen Schuhindustrie einsetzte. Ein humaner Sozialplan bewahrte die 130 verbliebenen Arbeitnehmer vor dem Schlimmsten. Eine Verlagerung des alteingesessenen Betriebs an kostengünstigere Standorte kam aus Loyalität gegenüber den Pirmasenser Mitarbeitern nicht in Frage. Die einstigen Fabrikräume sind heute teilweise vermietet, immer noch weitgehend intakt und optimal lichtdurchflutet.

Kulturdenkmal

Die Schuhfabrik Kopp wird im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler in der Kreisfreien Stadt Pirmasens geführt (Stand 2023). Der Eintrag lautet:

„Bahnhofstraße 11, ehem. Schuhfabrik L. Kopp; unregelmäßige Anlage aus fünf überwiegend dreigeschossigen Flügeln, 1907-11.“

(Jutta Brückner, Pirmasens, 2023)

Internet

www.westpfalz.wiki: Ehemalige Schuhfabrik Kopp in Pirmasens (abgerufen 09.01.2024)