Die Glocke von 1391 (Johann von Frunde)

Die Glocke von 1462 (Johann von Cöllen)

Die Glocke von 1545 (Dederich Wolf van Trier)

Die Glocke von 1962 (Johann Mark, Brockscheid)

Wetter- oder Gewitterläuten

Disharmonie: Ärger um das Trauergeläut

Turmsanierung 2002/2023

Turmuhr

Die Glocke von 1391 (Johann von Frunde)

Die älteste Berglichter Glocke hat einen Durchmesser von 72 cm, wiegt ca. 480 kg und klingt im Ton h. Zwischen tauartig gedrehten Reifen steht in gotischen Minuskeln:

Ave maria - mich - macht -johann - von - frunde- anno - dm MCCCLXXXXI.

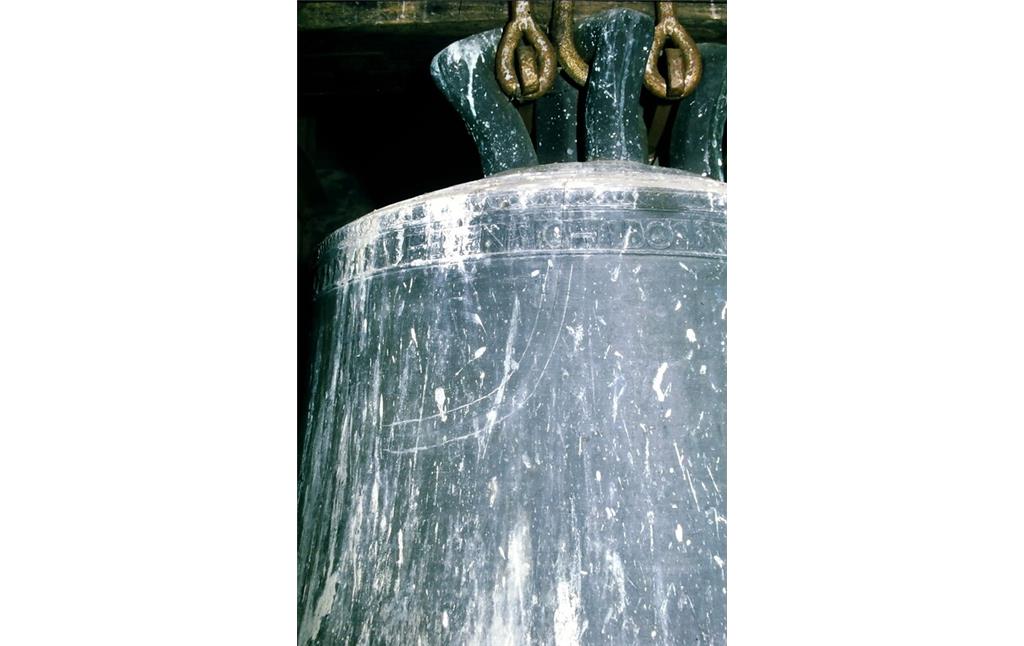

Die Glocke von 1462 (Johann von Cöllen)

Die Glocke von 1462 klingt im Ton fis. Sie hat einen Durchmesser von 104 cm und wiegt ca. 760 kg. Höhe bis zur Kronenplatte 90 cm, Höhe bis zur Krone 110 cm; abgesetzte, schlecht ausgegossene Kronenplatte, sechsfache Kronenbügel; Rillen im Schlagring. In gedrängt geschriebenen gotischen Minuskeln liest man:

Maria - heisen - ich - meister - johann - von - collen - gois - mich -

all - ongeweder - verdriben - ich - ihesus - lucas - marcus - mattheis -

johannes - im jar - MCCCCLXII.

Die Inschrift ist durch ein Siegel mehrfach unterbrochen. Dieses Siegel mit 24 mm im Durchmesser stellt ein Pfarrer- oder ein Stiftersiegel dar. Zwei flache, nicht mehr klar erkennbare eingegossene Münzen (32 mm Durchmesser) am Schlagring, zwei Verkündigungsreliefs an der Schulter.

Wie es zu den Inschriften der beiden ältesten Glocken gekommen ist, hat die Glockenkunde zu klären versucht. Die Schutzpatronin der Kirche in Berglicht war die Jungfrau Maria. Deshalb tragen die Inschriften der beiden Glocken den Namen Maria. Es stellt sich dennoch die Frage, weshalb beide Glocken den Namen ein und derselben Patronin erhielten. Oft geschah es, einer weiteren Glocke den Namen des zweiten Patrons der Kirche oder den eines Schutzheiligen zu geben, dessen Hilfe bei häufig auftretenden oder in besonderen Notfällen angerufen wurde.

Die Glocke von 1545 (Dederich Wolf van Trier)

Die Glocke von 1545 ist auf den Ton e gestimmt. Sie hat einen Durchmesser von 133 cm und wiegt ca. 1500 kg. Die Antiqua-Kapitalis-Schrift lautet:

in godes eren luden ich maria heisen ich boes weder vertrieben ich dietrich wolf von trier gos mich 1545.

Der aufgetretene Riss wurde 2002 geschweißt, die Glocke ist wieder voll funktionsfähig; Besonderheit: die Registernummer 15/317182.

Im Jahre 1958 wurden die drei alten Glocken durch die Eifeler Glockengießerei Mark/Brockscheid zum Preis von 1.500 DM umgehängt, mit neuen Klöppeln versehen und neu gelagert. An Zuschüssen zu dieser Erhaltungsmaßnahme erhielt die Pfarrgemeinde 1956 von der staatlichen Denkmalpflege 200 DM. Aus dem Glockenfond des Bistums Trier kam am 28. März 1958 ein Förderbetrag von 350 DM dazu.

Die Glocke von 1962 (Johann Mark, Brockscheid)

Die Glocke von 1962 hat einen Durchmesser von 94 cm, wiegt 550 kg und ist auf den Ton gis gegossen. Sie wurde 1962 in der Glockengießerei Mark in Brockscheid/Eifel gegossen. Die Inschrift lautet:

Friedensglocke läute jahrhundertelang. Halte fern von uns des Krieges Not und Todesangst. 1962. St. Matthias und St. Nikolaus, hochverehrt im Trierer Land! St. Matthias halt uns den Glauben rein. Mark Brockscheid. (Angaben zu den Berglichter Glocken zusammengestellt nach Leduc 1995, S. 24 und 25; Okfen 1976, S. 97 und 98 und Schwer 2006, S. 14-22)

Wetter- oder Gewitterläuten

In Berglicht aber war es der übereinstimmende Wille der Gemeinde und der Geistlichkeit, mit den beiden ältesten Glocken (1391 und 1461) die Schutzheilige der Kirche anzurufen. Es war selbstverständlich auch den Namen der Glockengießer in der Inschrift für die Nachwelt festzuhalten. Sein Name stellte das Ursprungszeugnis und die Qualitätsgewähr zugleich dar. Der Name des Glockengießers in der Glockeninschrift unterstreicht auch den hohen, der Glocke zugemessenen Wert.

Neben den schon erwähnten Funktionen der Glocken-Inschriften haben sie eine weitere Aufgabe (Leduc 1995, S. 25 ff): Nämlich das „Ongeweder“ (Unwetter) oder - auf der jüngeren Glocke - das „boes Wedder“ (böse Wetter) zu vertreiben. Beide Begriffe umfassten alle damals dem Menschen schädlichen Wettererscheinungen: das Gewitter, den Sturm und den Hagel. So wurde es üblich, bei aufkommendem Gewitter die Glocken zu läuten. Es bürgerten sich für dieses Wetter- oder Gewitterläuten feste Regeln ein, die dafür die Gewähr boten, das Läuten nicht zu vergessen oder zu unterlassen. Durch die kirchliche Glockenweihe wurde der Glaube an die Kräfte des Glockenklangs noch gestärkt. Sie sah im Gewitterläuten einen wirksamen Schutz für den Hof und die Früchte des Feldes. Daran änderte sich auch wenig, als Clemens Wenzeslaus von Sachsen, Erzbischof von Trier, das Läuten gegen das Gewitter im Jahre 1783 mit folgender Begründung verbot:

„Bei der durch die Naturkunde und Erfahrung bewährten Tatsache, daß das in den erzstiftischen Kirchen übliche Glocken-Geläute während eines Gewitters eine anziehende Kraft auf die elektrische Materie ausübt und das Einschlagen des Blitzstrahls fördert, wird dergleichen Zusammenläuten der Glocken bei willkürlicher Strafe verboten, und dürfen ferner bei entstehenden Gewittern nur drei Zeichen mit einer kleinen Glocke als Aufforderung zum Gebete gegeben werden.“ (Kyll 1958, S. 145)

Trotz dieser und auch später von preußischen Behörden erlassener Verbote wurde das Gewitterläuten noch lange ausgeübt. Mancherorts soll noch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegen heraufziehendes Gewitter geläutet worden sein. Heute wird dieser Volksbrauch nicht mehr praktiziert.

Disharmonie: Ärger um das Trauergeläut

Ursprünglich konnten die Glocken nur auf dem Stockwerk bei der Uhr (siehe unten) geläutet werden. Im Jahre 1824 wurden dann für zwei Taler Löcher gebrochen und die Glockenseile bis zur ebenen Erde durchgeführt.

Weil die kleine Glocke (1391) im Ton und in der Gangbewegung nicht zu den beiden anderen passte, durfte sie nur allein geläutet werden. Das führte im Jahre 1888, anlässlich des Trauergeläuts für Kaiser Wilhelm I., zu einer Differenz zwischen Pfarrer Johann Esselen und der Behörde.

Anfangs wurde das Trauergeläut mit zwei Glocken geläutet; später läutete auch jemand die kleine Glocke. Esselen verbot das und der Zurechtgewiesene beklagte sich darüber beim Bürgermeisteramt. Landrat Binteln, der sich inzwischen eingeschaltet hatte, ordnete an, dass bei einem Trauergeläut alle Glocken ertönen sollen. Geschähe dies nicht, solle der Bürgermeister den Turm erbrechen lassen. Pfarrer Esselen wendete sich Klage führend an den Regierungspräsidenten, der ihm erst nach Zeugenvernehmungen wohlmeinende Absichten bestätigte. Als im Juni des Jahres 1888 Kaiser Friedrich III. starb, wurde nur mit den beiden großen Glocken geläutet, ohne dass Beschwerde erhoben wurde. (Okfen 1976, S. 98)

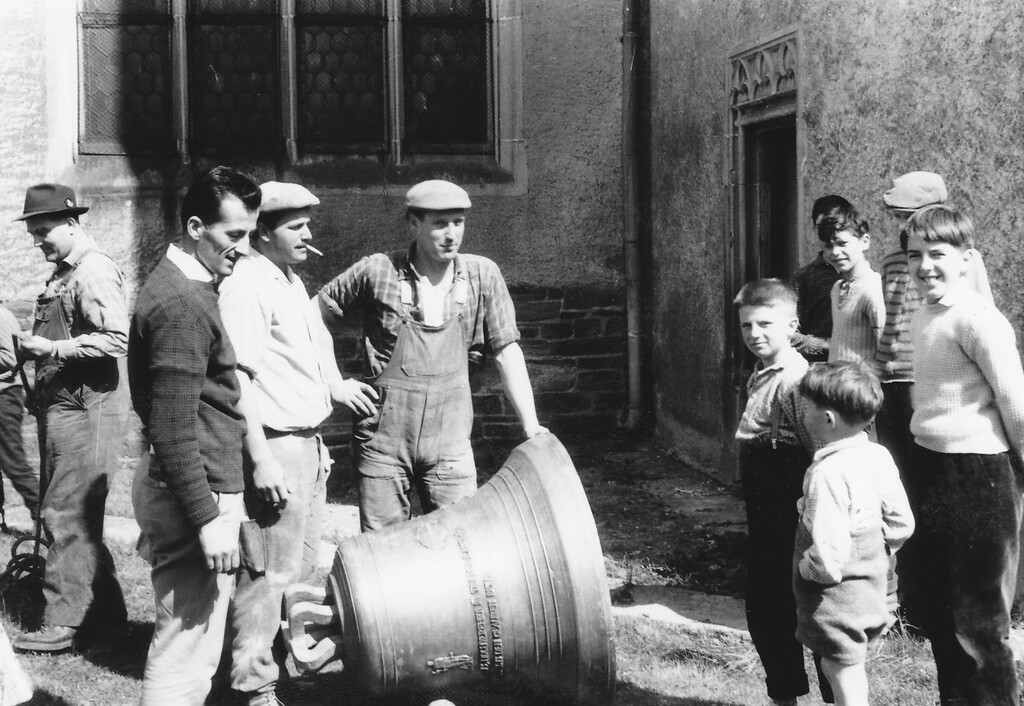

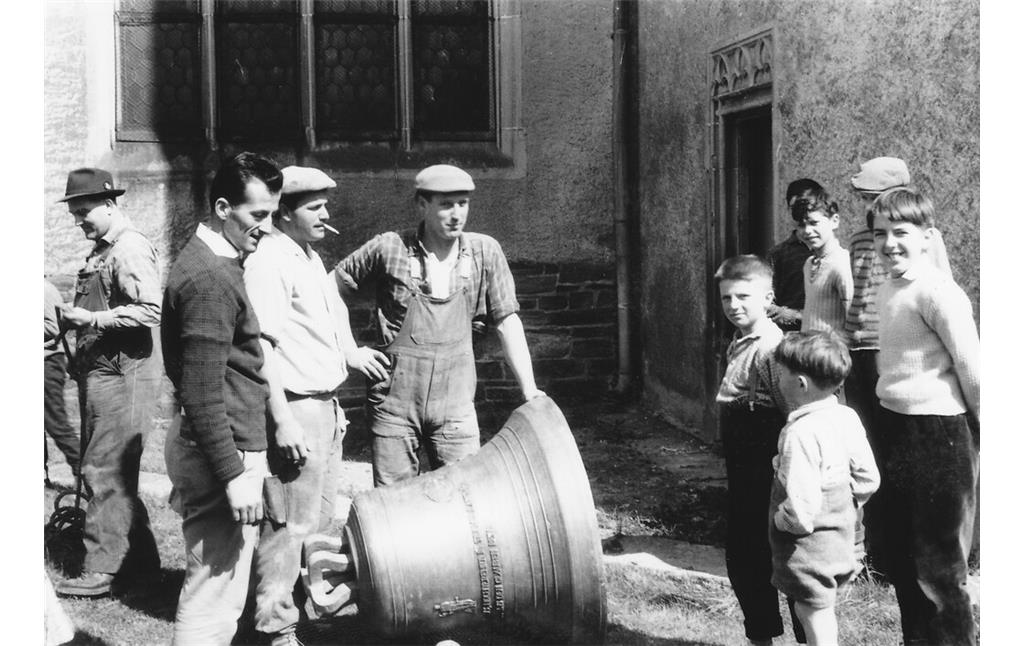

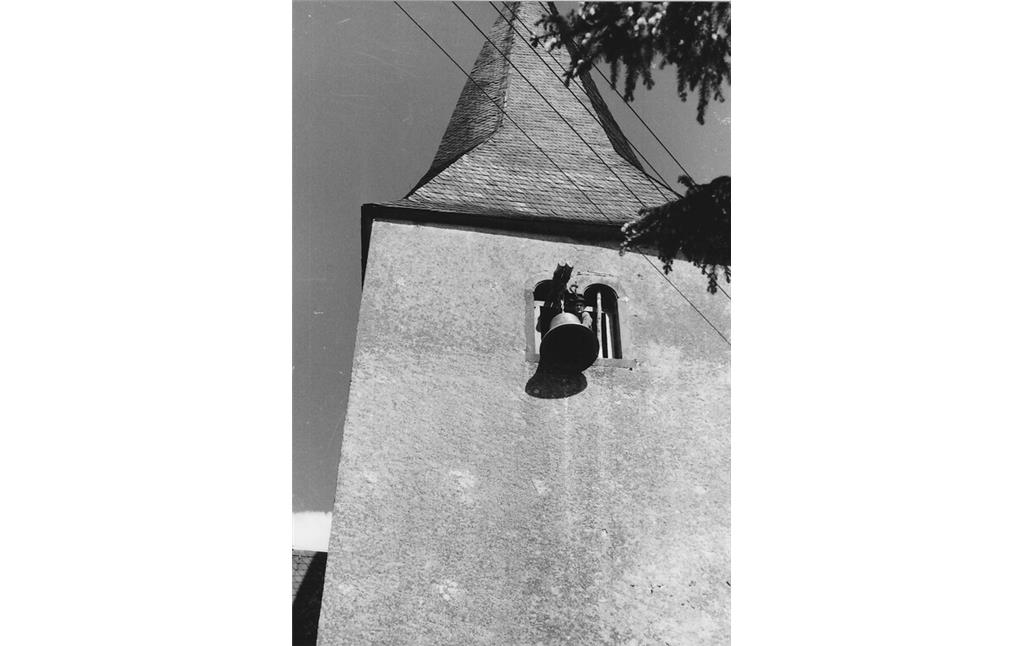

Turmsanierung 2002/2023

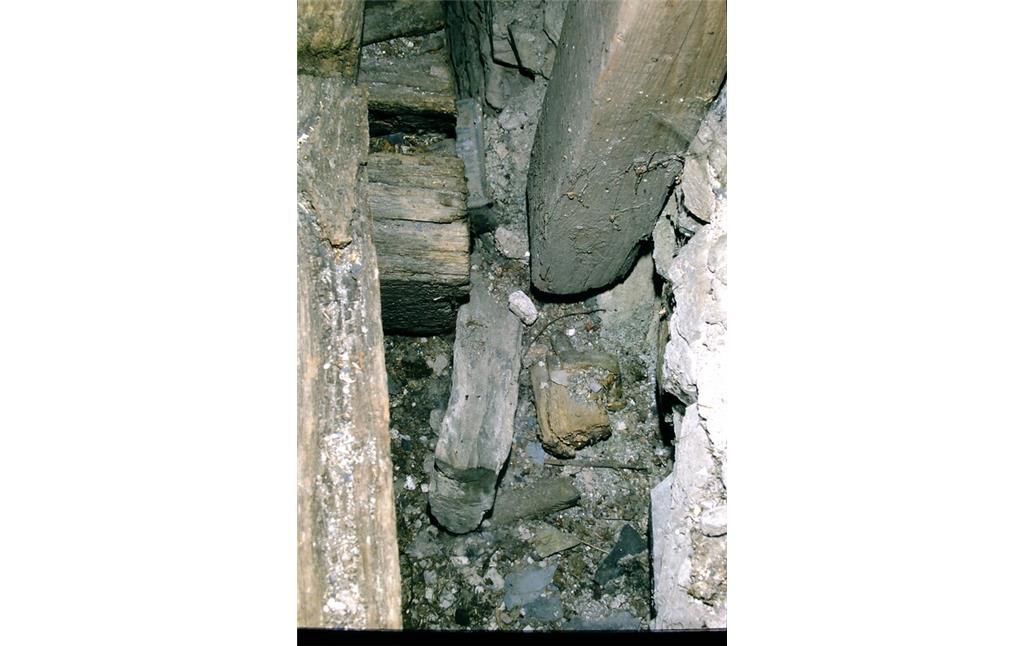

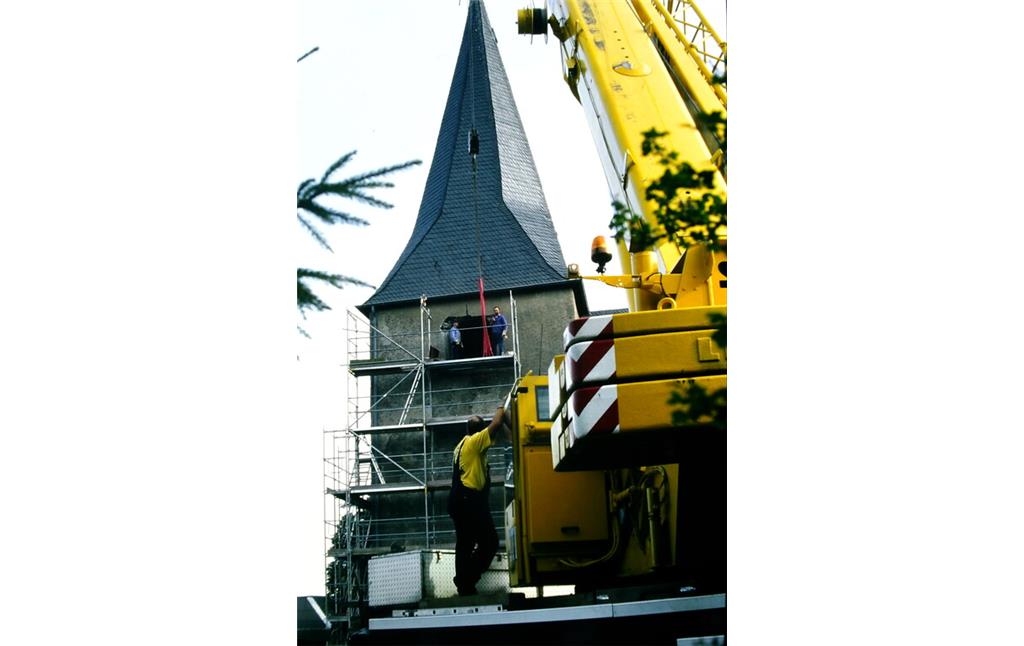

Nach einer Bestandsaufnahme im Jahre 2002 wurden erhebliche Schäden am Bruchsteinmauerwerk des Glockenturms, an einer Glocke, am Glocken- und Dachstuhl sowie der Dachdeckung festgestellt. Umfangreiche Sanierungen waren zur Beseitigung der Schäden notwendig (Reles 2002). Die Schäden an der Glocke wurden durch die Saarburger Glockengießerei Mabilon ausgeführt. Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:

- Die Risse im Bruchsteinmauerwerk des Glockenturms wurden beseitigt, um wieder eine ausreichende Standfestigkeit zu erreichen.

- Alle Glocken wurden aus dem Turm entnommen, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Glockenstuhl durchzuführen. Ein 65 cm langer Riss der großen historische Glocke aus dem Jahre 1545 wurde im Glockenschweißwerk Lachmayer in Nördlingen geschweißt.

- Der Glockenstuhl wurde wieder ohne Berührung zum Turmmauerwerk aufgestellt, die Lage des Stuhls neu in lotrechte Lage einjustiert.

- Der Boden der Glockenstube wurde komplett erneuert, über den Glocken eine Schalldeckel eingebracht, um einen guten Resonanzraum zu erhalten.

- Die verfaulten Balken des Glockenstuhlunterbaus wurden ausgebaut und durch neue Auflager aus Stahlträgern ersetzt.

- Die teilweise fast vollkommen zerstörten horizontalen Balkenkränze wurden komplett in Eichenholz erneuert.

- In der Höhe der Traufe wurde ein innenliegender Stahlbetonringanker eingezogen, erneuerte Holzzangen Hölzer tragen den historischen Dachstuhl. Die unterste horizontale Ebene aus Eichenhölzern konnte dadurch vollkommen entlastet werden und in der originalen historischen Form im Turm verbleiben.

- Schieferdachdeckung und Holzschalung wurden komplett erneuert, die Schieferdeckung wurde mit Edelstahlstiften befestigt.

Turmuhr

Das frühe Vorhandensein einer Turmuhr bestätigen Rechnungen im Pfarrarchiv von 1821 für eine neue Feder und von 1829 „fohr ein neies Ziferblat“. (B. Okfen, 1976, S. 99) Die Instandhaltung der Uhr war im 19. Jahrhundert mit der Nutznießung eines Feldes „unter dem Lehrer seinem Schulstück bei den Bergwacken“ verbunden. (Ebd.)

(Edgar Manz, Ortsgemeinde Berglicht, 2022)