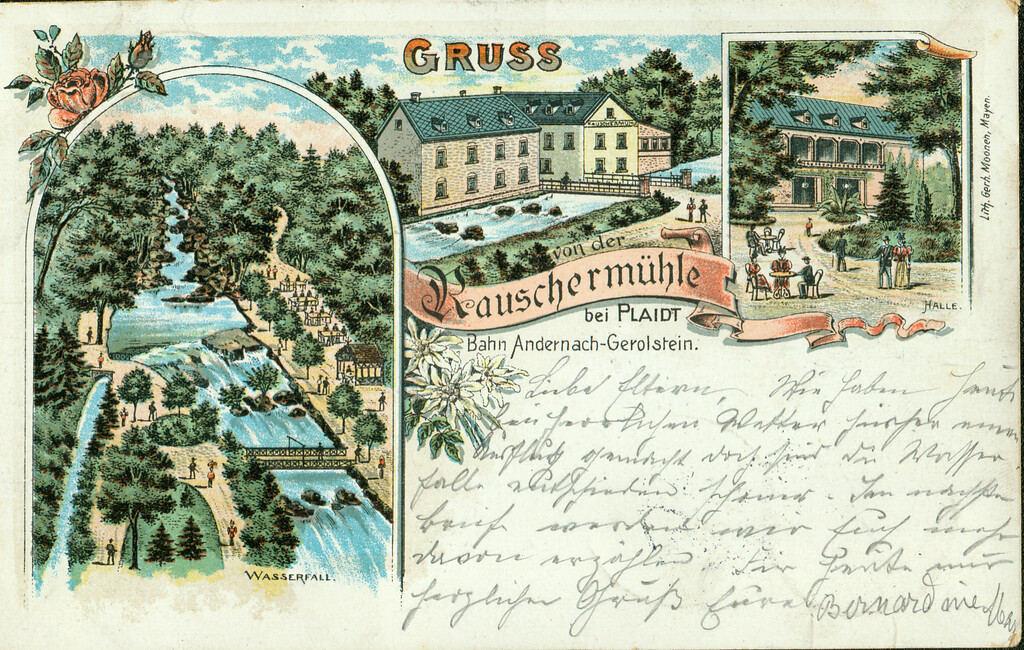

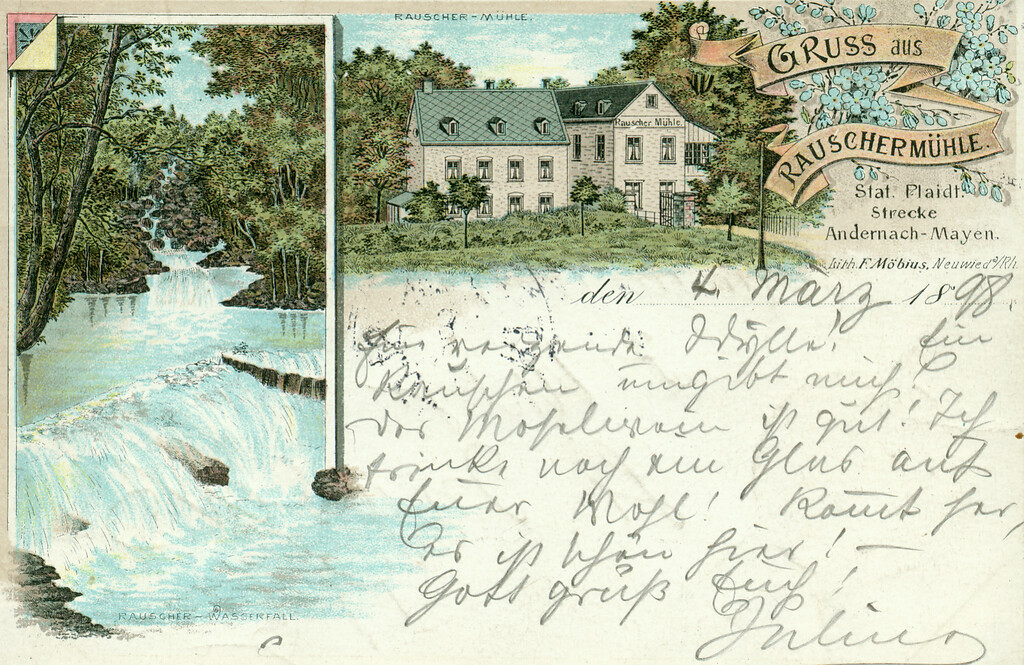

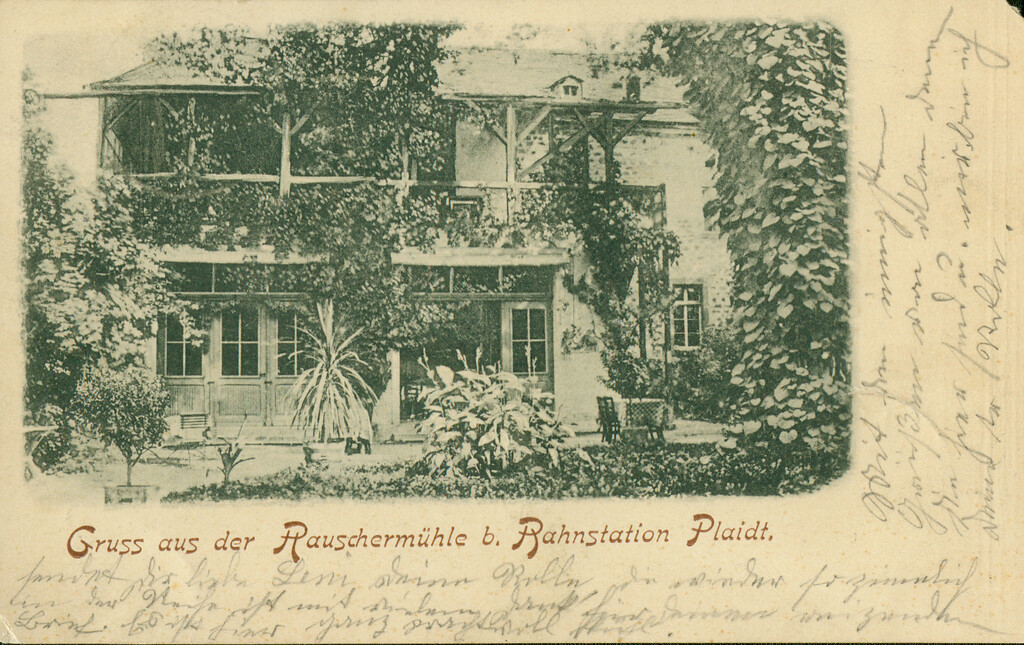

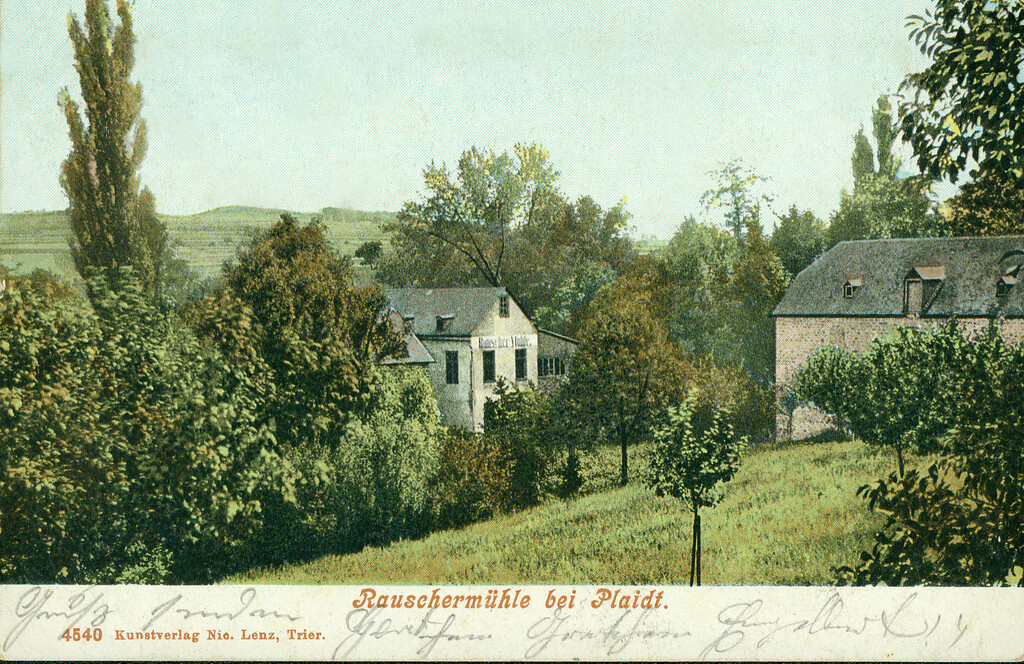

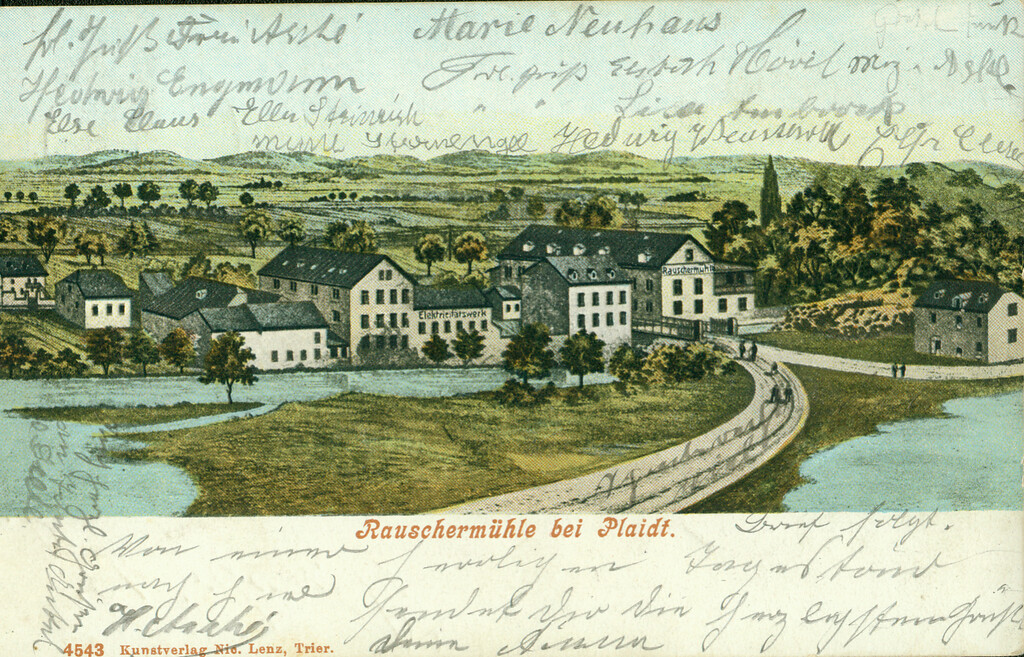

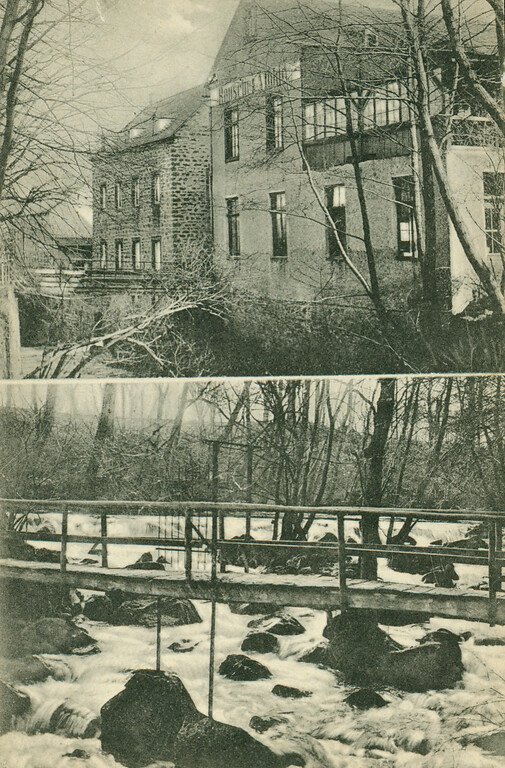

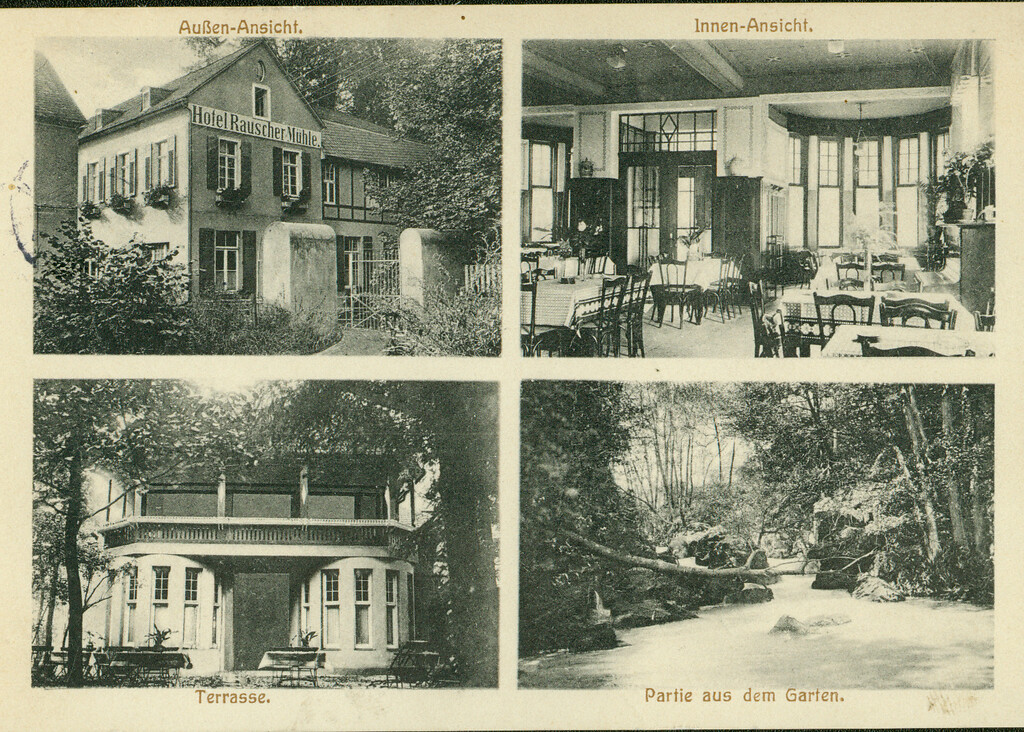

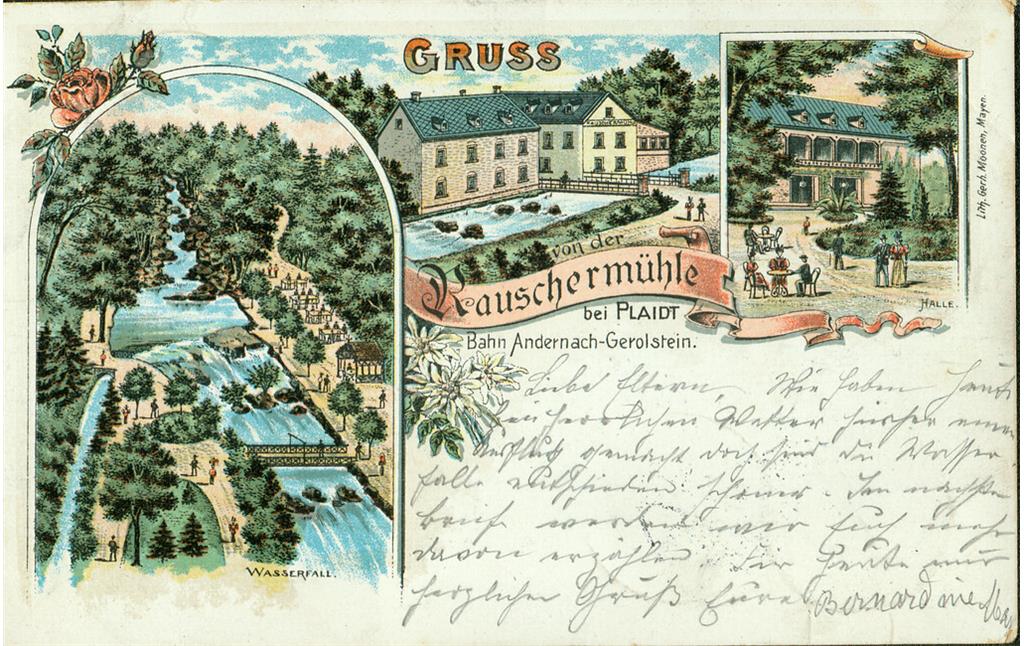

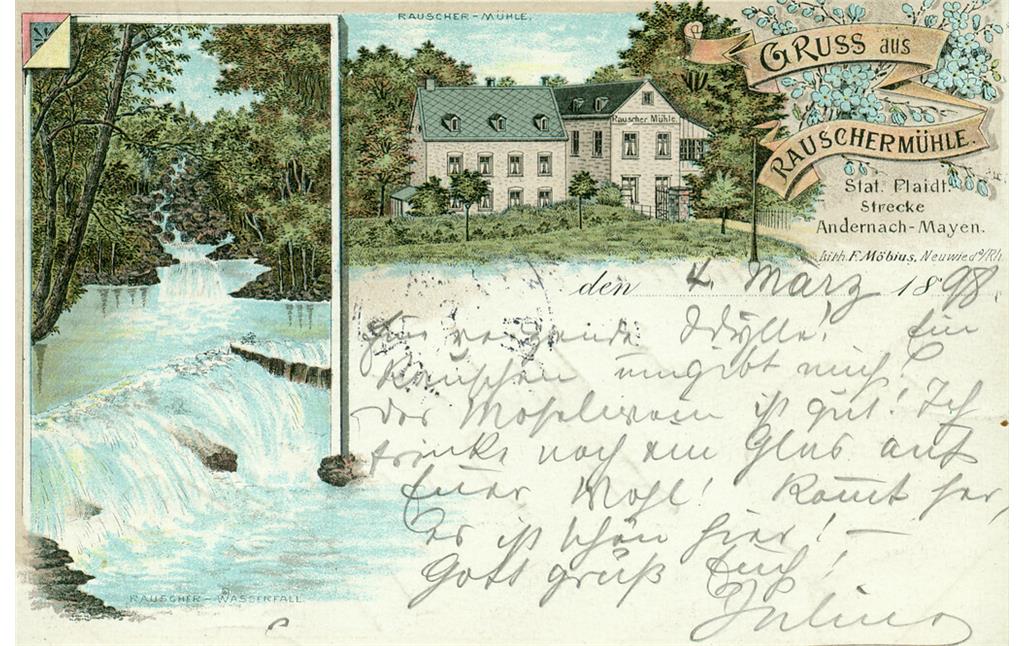

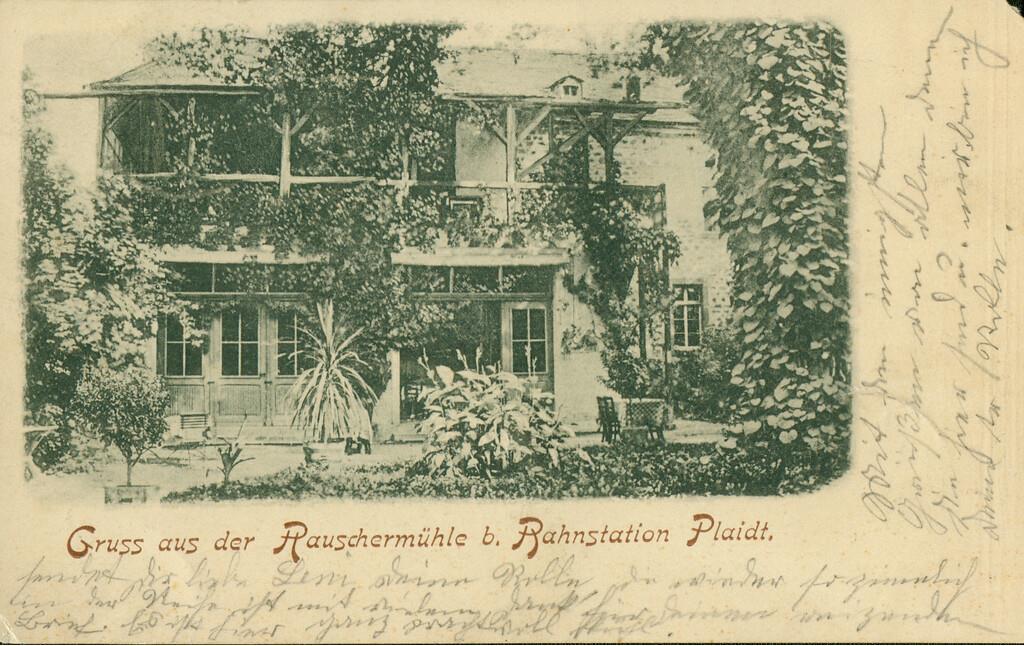

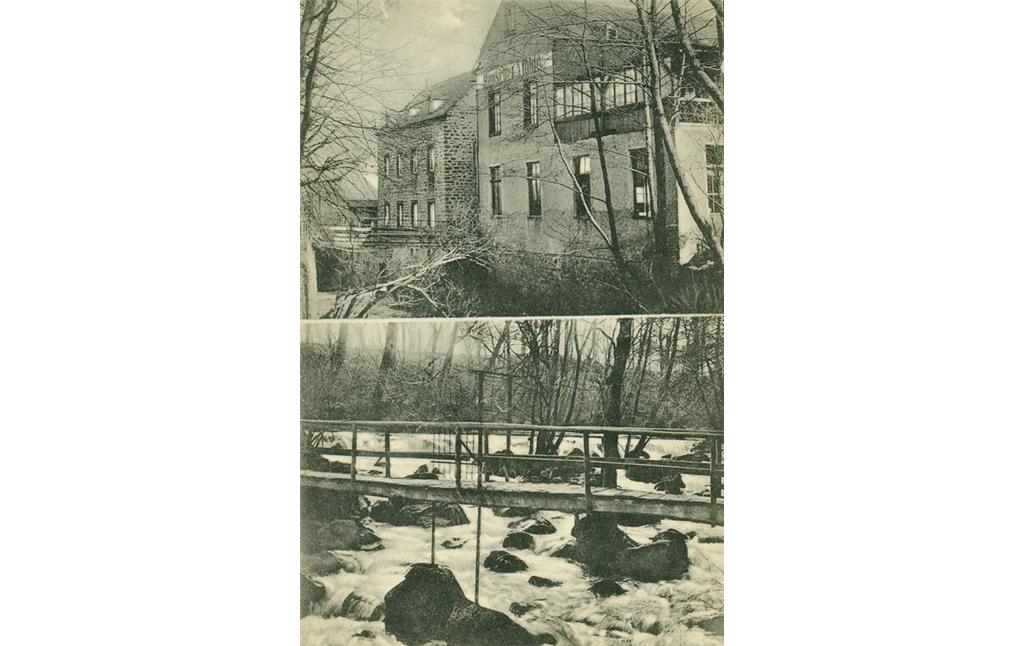

Gebäude

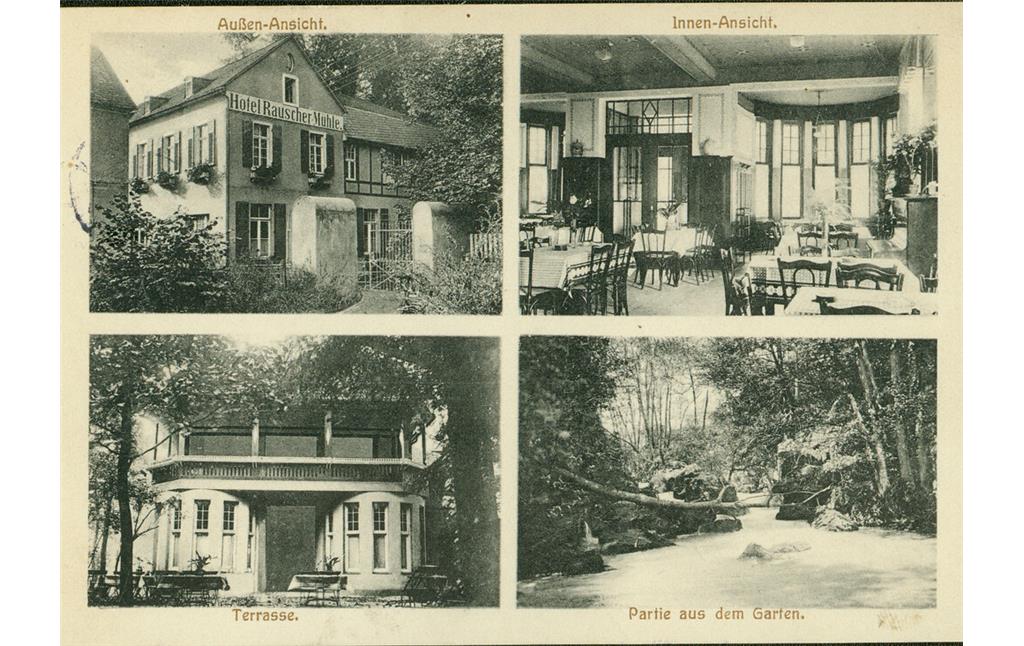

Das Gebäude der Rauschermühle liegt unmittelbar am Ufer der Nette. Auf dem Mühlengelände befanden sich neben der Rauschermühle weitere Gebäude, darunter das Hotel Rauschermühle, an dessen Stelle sich heute das Vulkanpark-Infozentrum befindet. Die Rauschermühle besteht aus drei jeweils mehrstöckigen Haushälften, die mit einem Giebeldach abschließen. Zwei nebeneinander liegende Gebäudehälften besitzen eine beige-bräunliche Fassade, die dritte Gebäudehälfte hat eine bräunlich-rötliche Fassade. Die mittige Haushälfte ist von ihrer Höhe etwas kleiner, als die beiden außenstehenden Gebäudehälften. Die Haushälften mit beige-bräunlicher Fassade besitzen rechteckige und überwiegend hochrechteckige Fenster, die rhythmisch angeordnet sind. Das Gebäude mit bräunlich-rötlicher Fassade besitzt ebenfalls rechteckige und hochrechteckige Fenster, diese sind jedoch nicht rhythmisch angeordnet. Auf der Höhe des Dachgeschosses des außenstehenden Gebäudes mit beige-bräunlicher Fassade befinden sich jeweils auf den Längsseiten vier rechteckige und mittelgroße Fenster nebeneinander. Bei den anderen Haushälften befinden sich auf Höhe des Dachgeschosses kleine und sehr wenige Dachfenster.

Ursprünge

Die frühe historische Besitzgeschichte der Rauschermühle ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Der Begriff Rauschermühle findet erstmals im Jahre 1786 Erwähnung. In einer Akte des Andernacher Klosters St. Thomas, das in den Jahren 1126 bis 1802 bestand, wird über den Kauf und Verkauf einer „Rauschermühl“ geschrieben. Ein gewisser und bis heute unbekannter Christian Reuter soll „eine Mühle auf der Nette Rausch“ ersteigert haben. Vermutlich gab er diese jedoch kurze Zeit nach seinem Kauf aufgrund von Geschäftsverlusten an das Kloster St. Thomas zurück. Johann Joseph Herbst (gestorben im Jahre 1808) ersteigerte die Rauschermühle im Jahre 1788. Im Jahre 1799 ging die Mühle in den Besitz von Thomas Lauermann über.

Im 17. und 18. Jahrhundert existierten in Plaidt drei bedeutende Mühlenanlagen: die bassenheimische Obermühle, die Trassmühle des Grafen von Metternich und die kurfürstliche, beziehungsweise kurtrierische Untermühle. Vermutungen zufolge könnte es sich bei der kurtrierischen Untermühle, einer Mahlmühle, um den Vorgänger der Rauschermühle handeln. Die Untermühle wurde am 07. September 1745 von Hermes ersteigert und ab dem Jahre 1754 von der Familie Herbst, darunter von Christian Herbst und dessen Sohn Johann Joseph Herbst gepachtet. Gegen die Vermutung, dass es sich bei der Untermühle um den Vorgänger der Rauschermühle handelt, spricht die Lage der Untermühle, denn diese befand sich eindeutig auf dem Gebiet von Saffig.

Ehemalige Trass- und Ölmühle

Im Laacher-See-Gebiet befanden sich zahlreiche Trassmühlen. Es gibt Hinweise, dass die erste Trassmühle in diesem Gebiet ab Ende 16. Jahrhundert in Plaidt existiert haben könnte. Die letzte Trassmühle war die Orbachsmühle im Brohltal. Sie wurde im Jahre 1966 stillgelegt. Zur Herstellung von Trass diente Tuff als Ausgangsmaterial. Es handelt sich bei Tuff um eine Gesteinsmischung aus verfestigter vulkanischer Asche, kleinen Bimssteinen sowie Bruchstücken und Bomben (Lavafetzen) anderen Gesteins. Der Tuff wurde in Trassmühlen in Mahlvorgängen zu Pulver, beziehungsweise Trass, zerstoßen. Der gewonnene Trass konnte anschließend unter anderem für Wasserbauten genutzt werden. Bereits in der Römerzeit dienten Tuff und Trass als wichtige Bau- und Werkstoffe. Beispielsweise nutzten die Römer Trass für die Mörtel- und Betonaufbereitung. Noch heute widmen sich in der Pellenz das Unternehmen TUBAG in Nickenich und die Trasswerke Meurin (seit dem Jahre 1862) der Herstellung von Baustoffen durch Trass.

Neben Trass wurde in der Rauschermühle Öl gemahlen. Ölmühlen waren im Eifelgebiet weit verbreitet. In Ölmühlen wurden pflanzliche Öle aus Ölsaaten- und Früchten hergestellt, darunter vor allem Flachs (Lein), Raps, Rübsen, Buchecker und Nüsse. Zu Beginn wurden die Ölfrüchte in dem Kollergang der Mühle zerquetscht. Daraufhin kamen die Ölsaaten- und Früchte auf einen Wärmeofen, wo sie in Tücher verpackt wurden. Anschließend kamen die Saaten und Früchte in eine Keilpresse. Mit Hilfe von Stampfen wurde das Öl herausgeschlagen. Ölkuchen, die als Viehfutter verwendet wurden, blieben als Rückstände zurück. Viele Mühlen in der Eifel arbeiteten bis zu ihrer Stilllegung mit Keilpressen. Heute arbeiten Ölmühlen weitesgehend automatisch mit modernen Extraktionsverfahren.

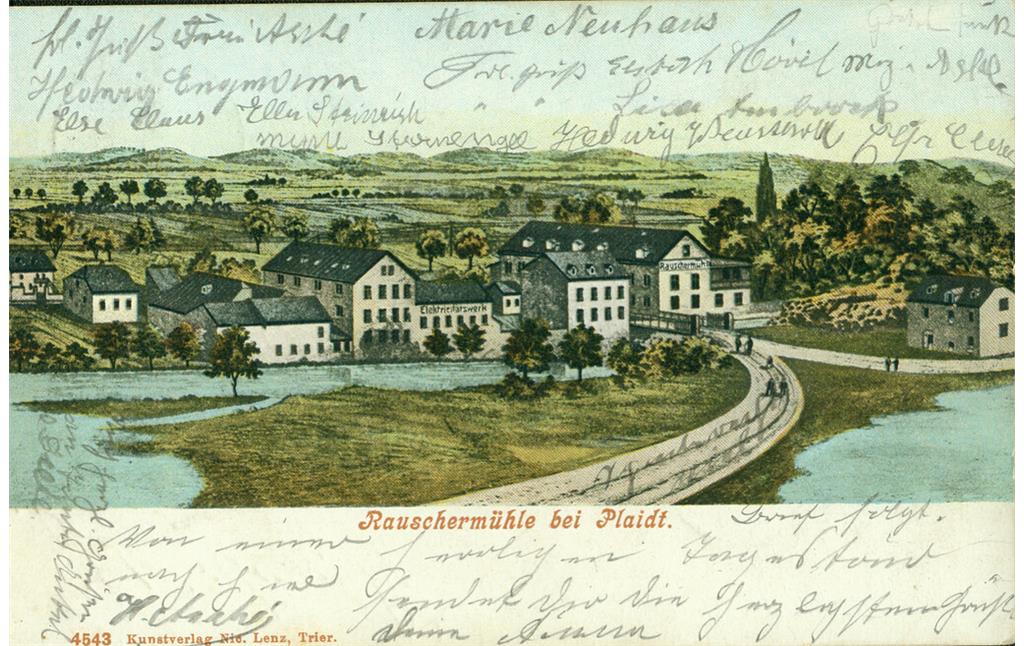

Elektrizitätswerk

Mit dem Ziel, ein Elektrizitätswerk zu errichten, kaufte der aus Essen stammende Ingenieur Wilhelm Kunz im Jahre 1909 die Rauschermühle, die sich am Hotel Restaurant Rauschermühle befand. Das Hotel wurde um das Jahr 1900 von der Firma Wilhelm Anton Kayser betrieben. Neben dem Hotel Rauschermühle existierten zu dieser Zeit unter anderem das Hotel zum Nettetal von Josef Barz, das Restaurant und die Forellenzüchterei von Heinrich Ackermann sowie die Gasthöfe Zur Burg Wernerseck von August Kappe, Zum Plaidter Haus der Witwe Engelbertz und Pinger (Krone).

Im Jahre 1910 schloss Kunz mit insgesamt sechs Gemeinden Konzessionsverträge ab. Der Gemeinderat von Plaidt, bestehend aus dem Amtsbürgermeister Adam, dem Gemeindevorsteher Spurzem und den Verordneten Bartz I, Butz, Engelbertz, Hambach, Herfeldt, Keller, Mürtz, Schmitz, Sirringhaus, Spurzem und Unger protokollierte folgendes:

„Wir genehmigen hiermit den zur gegenwärtigen Verhandlung von dem Vorsitzenden und Gemeinde-Vorsteher paraphierten Entwurf des mit dem Elektrizitätswerk Rauschermühle wegen der Versorgung der Gemeinde Plaidt mit elektrischer Energie abzuschließenden Vertrages sowie die dazu gehörigen Bedingungen nebst vier Unteranlagen … Demgemäß nehmen wir das Angebot der Elektrizität für unsere Gemeinde nach Maßgabe dieser Unterlagen an und erklären letztere als bindend für dieselbe gegenüber dem Elektrizitätswerk“.

Rechtskräftig wurde dieses Protokoll durch die Unterschrift des Amtsbürgermeisters Adam, des Gemeindevorstehers Spurzem und der Verordneten Bartz I, Butz, Engelbertz, Hambach, Herfeldt, Keller, Mürtz, Schmitz, Sirringhaus, Spurzem und Unger. Zuvor scheiterte der Vertrag zwischen dem Elektrizitätswerk Rauschermühle und der Amtsbügermeisterei Andernach-Land am Veto der Bezirksregierung Koblenz. Die Bezirksregierung sah in dem Vertrag einen Verstoß gegen die kommunale Selbstbestimmung.

Wilhelm Kunz gründete nach der Genehmigung das Elektrizitätswerk Rauschermühle (EWR), das im Jahre 1911 errichtet und in das Handelsregister eingetragen wurde. Das Elektrizitätswerk Rauschermühle wurde ab dem 17. Dezember 1911 betrieben. Das Werk gewann seine Energie durch Wasserkraft. Dabei erwies sich das starke Gefälle der Nette als äußerst nützlich. Ab dem Jahre 1912 wurden nicht nur die Gemeinden der Landbürgermeisterei Andernach, sondern das gesamte Kreis Mayen Gebiet mit Elektrizität beliefert. In den Jahren 1913 bis 1928 wurde neben dem Wasserkraftwerk ein mit Dampf betriebenes Kraftwerk errichtet, das insgesamt 6400 Kilowatt Strom erzeugte.

In dem Zeitraum von 1926 bis 1928 wurde das technische Versorgungsgebiet der Rauschermühle an das Netz der „Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk AG“ (RWE) angebunden. Die RWE wurde im April 1889 in Essen gegründet. Im Jahre 1935 wurde die Elektrizitätswerk Rauschermühle AG rechtlich Teil der RWE. Am 07. Mai 1945 umfasste das Versorgungsgebiet der RWE-Rauschermühle ca. 1.600 Quadratkilometer, Mitte der 1970er Jahre ca. 2.500 Quadratkilometer. Im Jahre 1990 wurde die Rauschermühle als eigenständiges Versorgungsgebiet aufgelöst und in übergeordnete Einheiten der RWE integriert. An der Stelle, an der sich einst das Hotel Rauschermühle befand, existiert heute das im Jahre 2000 eröffnete Vulkanpark-Infozentrum. Dieses ist auch bekannt als Rauschermühle-Infozentrum. Es handelt sich dabei um eine zentrale Anlaufstelle für Besucher, die einen Überblick zur geologischen und archäologischen Themenvielfalt des Vulkanparks liefert.

(Luisa Gitzen, Universität Koblenz-Landau, 2021)

Internet

www.deutsche-vulkanstrasse.com: Infozentrum Rauschermühle (abgerufen 14.06.2022)