Gebäudeensemble

Gründung der Firma Jakob Bengel

Familienbetrieb

Firmenphilosophie

Maschinen und Materialien

Berufsbilder

Dauerausstellung

Kulturdenkmal

Internet

Gebäudeensemble

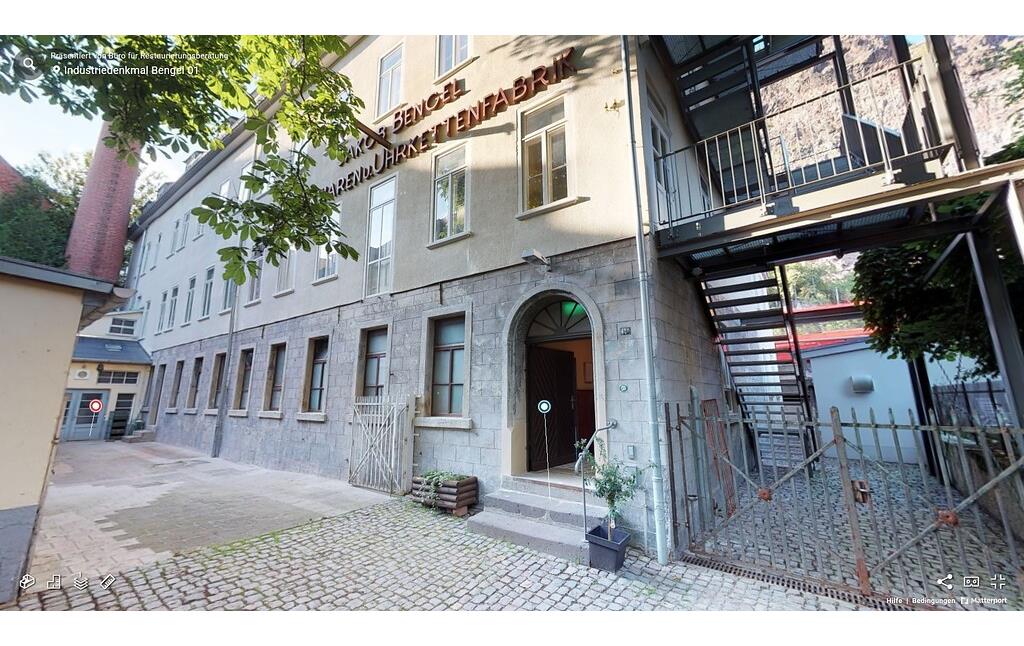

Das Ensemble von Wohn- und Fabrikbauten spiegelt exemplarisch die soziale Wirklichkeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts ab. Zu den Gebäuden gehören die im Jahre 1873 erbaute Fabrik mit dem einzig erhaltenen Fabrikschornstein in Oberstein, ein Anbau für die Kettenmaschinen aus dem Jahre 1932 sowie die 1892 errichteten Arbeiterwohnungen und schließlich die Fabrikantenvilla aus der Zeit des Jugendstils. Seit 2005 als regionales Kulturerbe ausgezeichnet, belegt. Das Ensemble die wirtschaftliche und sozialgeschichtliche Bedeutung, welche die Produktion von Bijouteriewaren bis in das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts für Idar-Oberstein darstellte.

Gründung der Firma Jakob Bengel

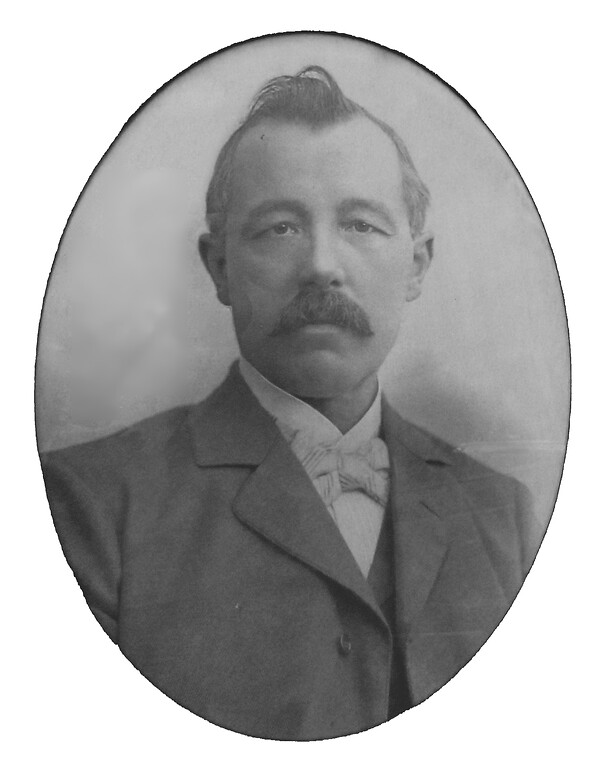

Als Jacob Bengel 1873 seinen Betrieb gründete, war die Uhrketten-Produktion der beherrschende Zweig der Obersteiner Industrie. Der Schlossermeister wurde damit in einem erträglichen Produktionszweig tätig. Zudem bot die Kettenfabrikation die größten technischen Innovationen. So hatte im englischen Schmuckzentrum Birmingham eine maschinelle Kettenherstellung bereits Ende der 1880er Jahre eingesetzt. Diese industriellen Errungenschaften nahmen sich die deutschen Industriellen zum Vorbild. Jacob Bengel beispielsweise verstand es schon früh, seine Kettenproduktion von Handarbeit auf Maschinenfertigung umzustellen. Er konnte so mit Erfolg der Konkurrenz vor Ort standhalten. Der spätere Schritt von der Uhrkettenfabrikation zur Bijouteriewarenindustrie war eigentlich nur eine Erweiterung des bisherigen Sortiments. Im Adressbuch des Jahres 1913 wird die Produktion der Firma beschrieben: „Uhrketten, Chatelaines, Halsketten, Armbänder, Colliers in jeder gewünschten Aufmachung und Ausführung in vernickelt, versilbert, vergoldet, verkupfert, oxydiert und Altsilber.“ Bereits vor dem Ersten Weltkrieg (1914-1918) gehörte die Firma Bengel zu den maßgebenden Kettenfabriken in Oberstein.

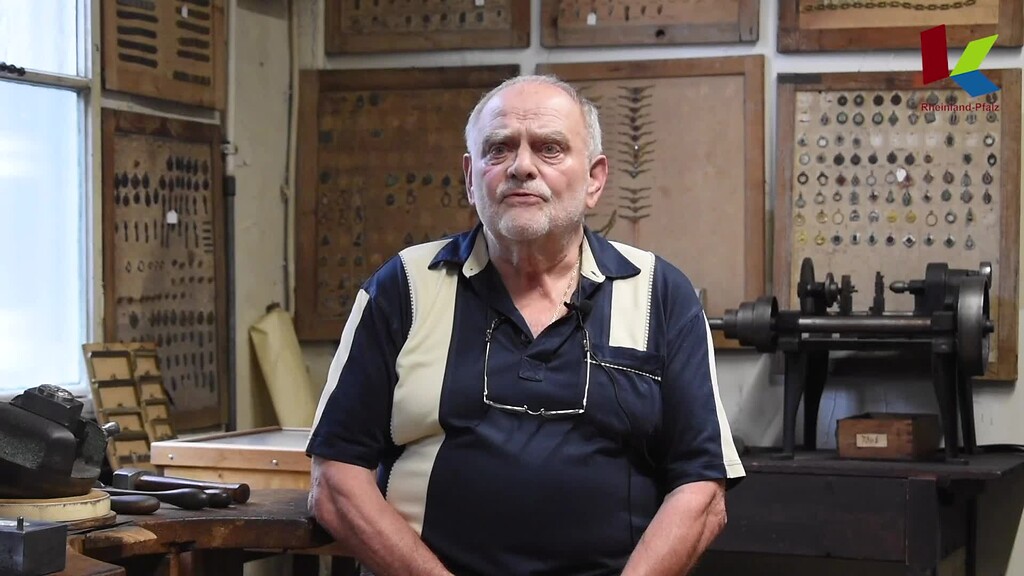

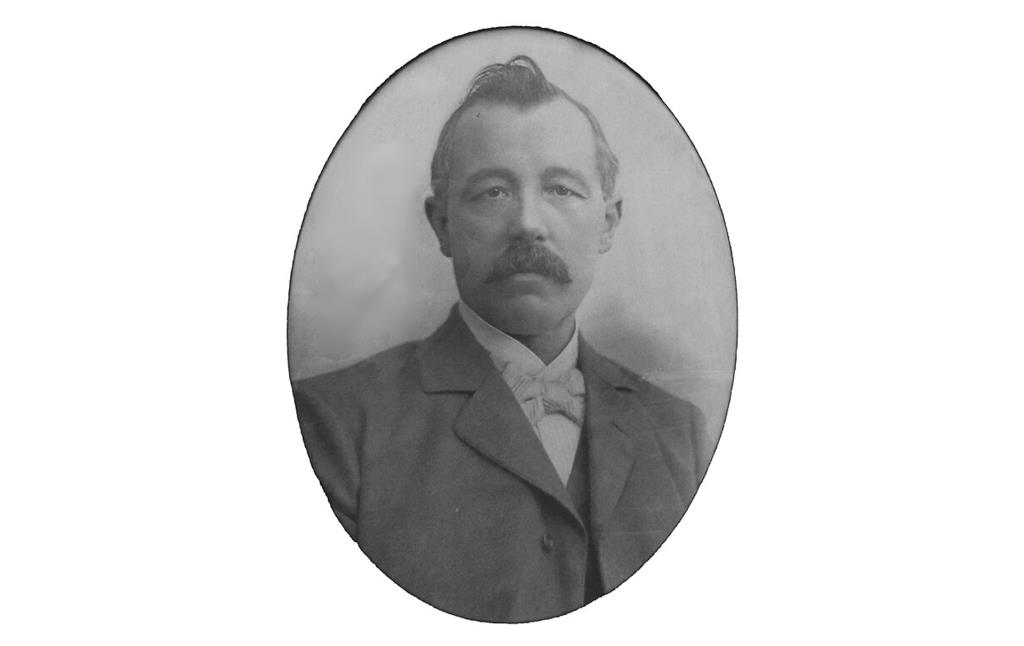

Familienbetrieb

Der Schlossermeister Friedrich Jacob Bengel (1848-1921) war Sohn des Tagelöhners Friedrich Bengel und dessen Ehefrau Elisabetha, geb. Krummenauer. Im Jahr der Firmengründung heiratete Jacob Bengel Luise Catharina Wild (1850-1940). Sie arbeitete in der Produktion an der Seite ihres Mannes mit und war ihm Ratgeberin bei seiner Geschäftstätigkeit. Ernst Hermann Hartenberger (1877-1951), Sohn eines Eisenwarenhändlers, kam aus guten finanziellen Verhältnissen, die ihm erlaubten im Jahr 1900 die Fabrikantentochter Anna Bengel (1881-1973) zu heiraten. Die Übernahme der Fabrik Jacob Bengel erfolgte zwischen 1901 und 1910. Jacob Bengel blieb der findige Techniker, während sein Schwiegersohn den Export zunächst in Europa und später weltweit organisierte. Von den drei Kindern aus der Ehe Ernst Hermann und Anna Hartenberger arbeitete der Sohn Ernst (1905 - 1978) nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) im elterlichen Geschäft weiter. Gemeinsam mit dem Vater baute er die Schmuckproduktion wieder auf und erneuerte die Geschäftsbeziehungen. Nach dem Tod des Vaters führte Ernst die Firma in den wirtschaftlich erfolgreichen 1950er und 1960er Jahren weiter. Seine drei Töchter aus der Ehe mit Else Laub (Christel, geb. 1937, Anna Maria geb. 1938, Freya Gabriele, geb. 1948) erhielten die Firma bis in die 1990er Jahre. Sie können aber unter den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr an den Erfolg früherer Zeiten anschließen. Längst waren die Geschäfte mit der unechten Bijouterie an das Ausland abgegeben worden, aber der Modetrend Kette hielt an. Im Jahr 1993 brach der Markt plötzlich wie nie zuvor ein. An dieser Situation änderte sich auch im folgenden Jahrzehnt nichts. Um die Gebäudeinfrastruktur, die Maschinen, Werkzeuge, Muster sowie das historische Einrichtung für die Zukunft zu erhalten, wurden Initiativen von unterschiedlichen Seiten gestartet und im Jahre 2001 die Jakob Bengel-Stiftung gegründet. Seitdem ist in den ehemaligen Firmengebäuden ein Industriemuseum untergebracht. Die nach wie vor voll ausgestatteten Arbeitsplätze schaffen eine ganz besonders authentische Atmosphäre.

Firmenphilosophie

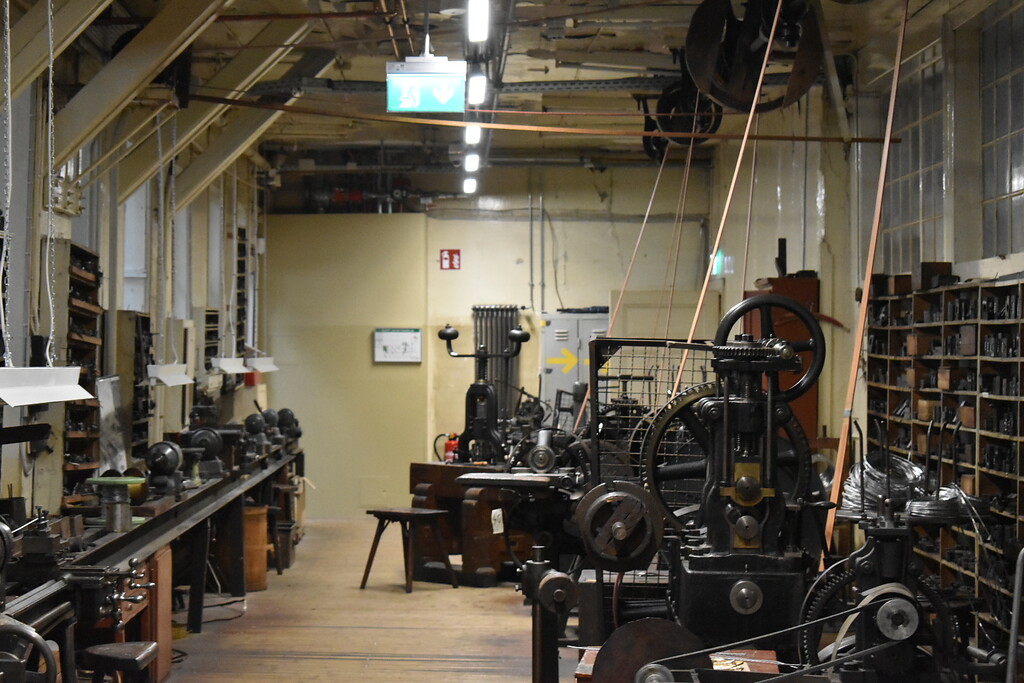

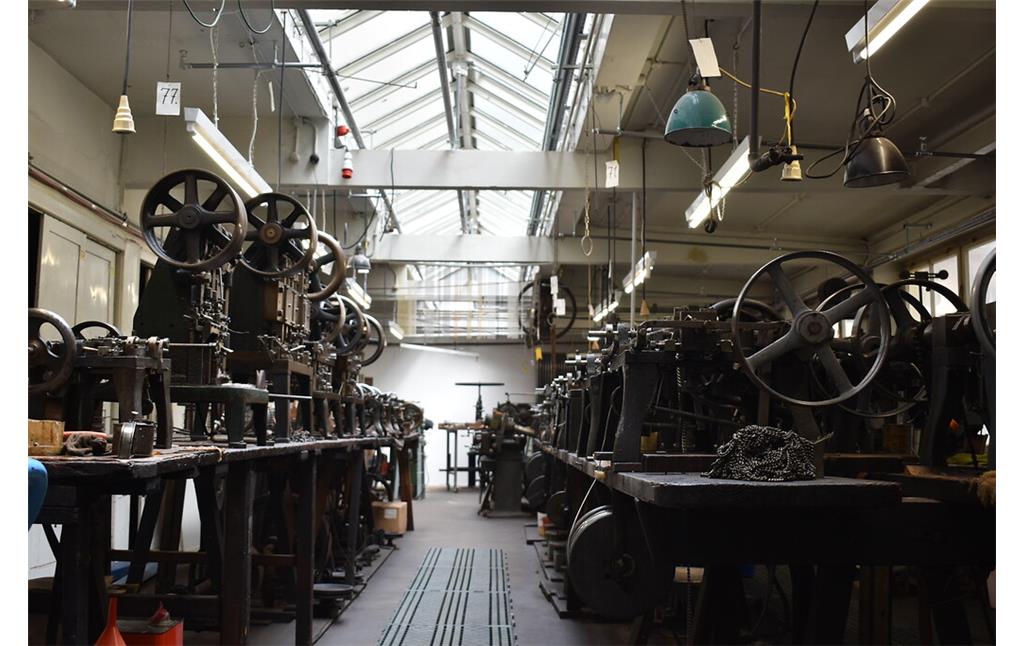

Aus der Handwerkerschaft kommend – der Firmengründer war Schlosser – reinvestierte Bengel den Ertrag der Firma gänzlich in den Ausbau der Produktionsanlagen. Dicht gedrängt stehen die zum großen Teil selbst entwickelten Maschinen in den Produktionsräumen. In wirtschaftlichen Krisenzeiten werden die Arbeiter mit dem Bau der Werkswohnungen beschäftigt. um sie in der Firma zu halten: Schon damals waren Fachkräfte rar. Erst in der zweiten Generation – der Schwiegersohn des Firmengründers Jakob Bengel, der die Firma fortführt, ist Kaufmann – wird die Fabrikantenvilla erbaut. Das Gebäude ist außen und innen nahezu vollständig im Originalzustand erhalten. Sie wird regelmäßig für Veranstaltungen genutzt und die Räumlichkeiten können bei Bedarf angemietet werden.

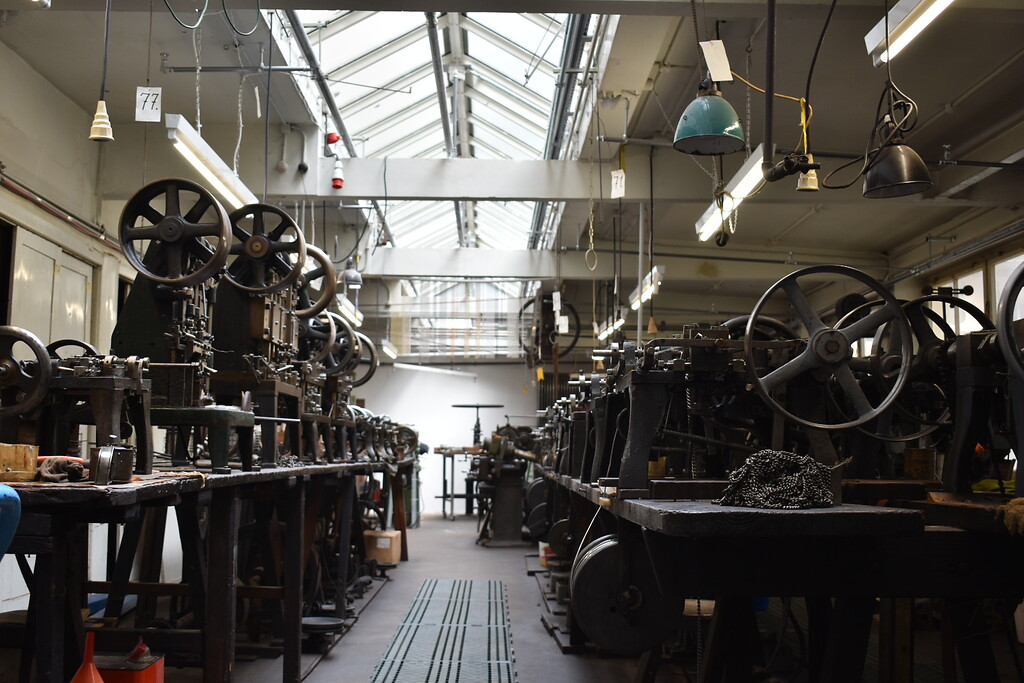

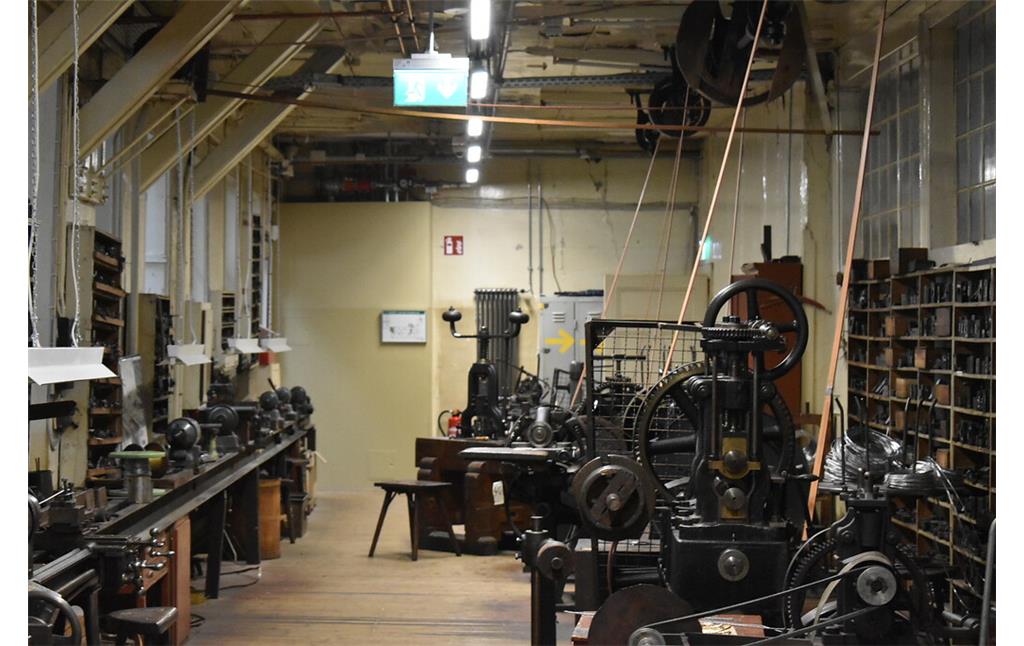

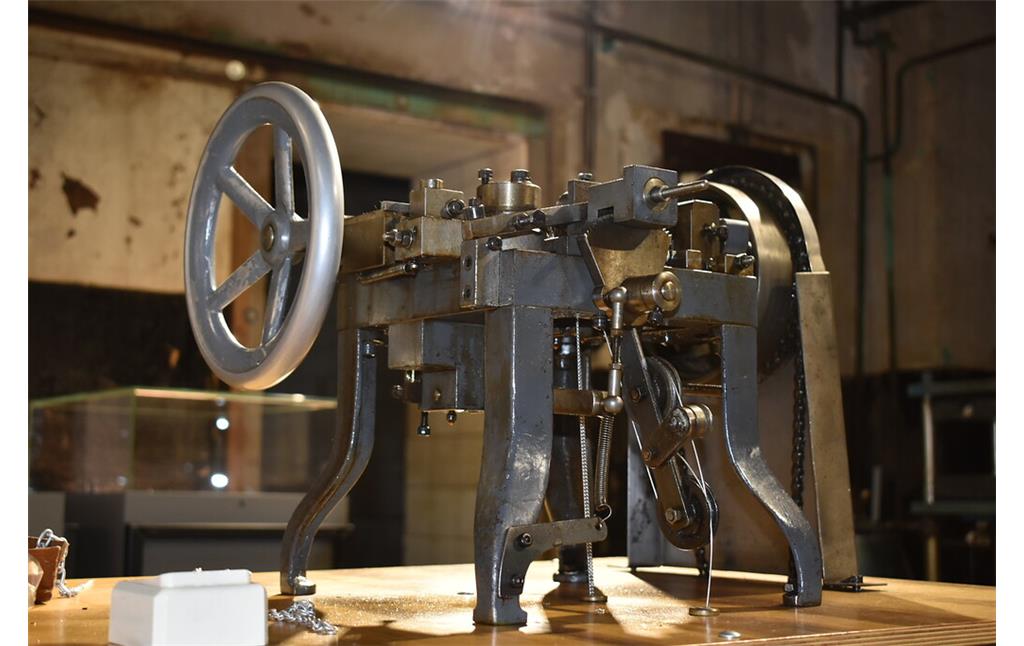

Maschinen und Materialien

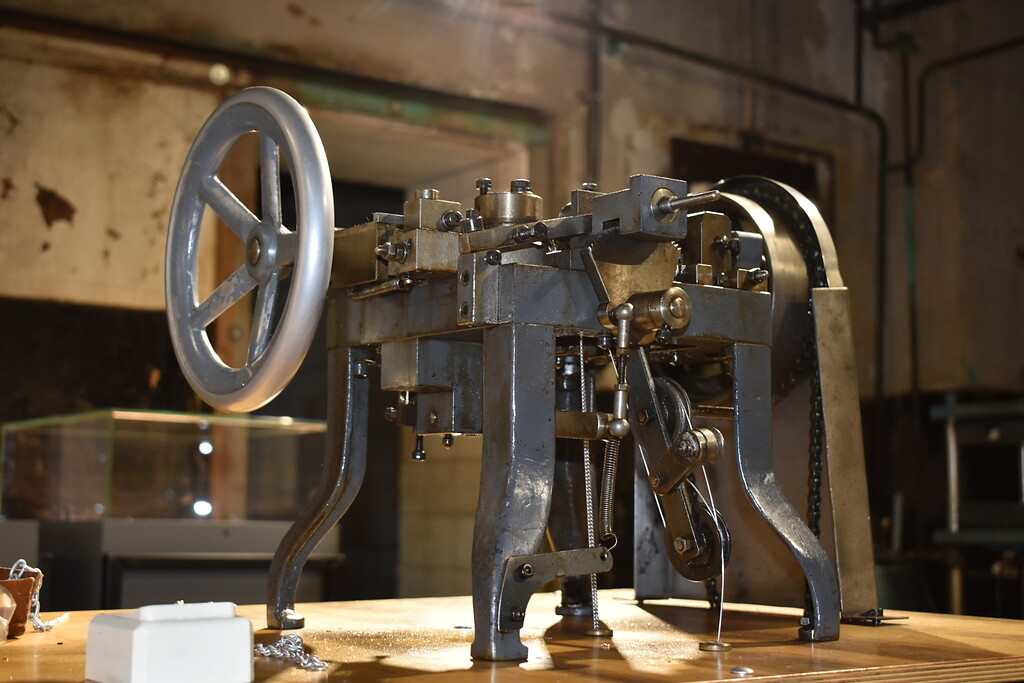

Verschiedene Maschinen kamen in der Firma Jakob Bengel zum Einsatz: Dampfbetriebene Maschinenanlagen, schwere Pressen und erste Maschinen aus dem Bereich der Kettenherstellung. Damit wurde die serielle Produktion einzelner Schmuckelemente, sogenannter Halbfabrikate, im großen Umfang möglich. Die Handarbeit wurde zunehmend durch maschinelle Fertigung ersetzt. Das zu verarbeitende Metall - meist Messing oder Tombak, später Aluminium - wurde durch Pressen in Form gebracht. Ende des 19. Jahrhunderts importierte Jakob Bengel Kettenmaschinen aus dem Ausland. Das Industriedenkmal Jakob Bengel verfügt über eine beeindruckende Sammlung historischer Maschinen, die besichtigt werden können und einen guten Eindruck von den Fertigungsprozessen geben.

Neben den verschiedenen Metallen wurden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Kunststoffe in der Modeschmuckindustrie industriell produziert und verarbeitet. Besonders verbreitet war der halbsynthetische Kunststoff Galalith. Desweiteren wurden Glassteine aus den Produktionsorten Venedig und Gablonz, das heutige Jablonec in der Tschechischen Republik, zur Verarbeitung importiert.

Berufsbilder

Der Produktionsprozess in der Modeschmuckindustrie verlangt aufgrund seiner seriellen Fertigungsprozesse nach anderen Berufsbildern als in der klassischen Goldschmiedewerkstatt. Exemplarisch lässt sich dies an den Lohnkonten von Jakob Bengel aus den Jahren 1957/58 ablesen: Eine Büroangestellte, zwei Eloxierer, ein Galvaniseur, vier Goldschmiede, eine Goldschmiedin, 20 Hilfsarbeiter, 28 Hilfsarbeiterinnen, ein Lehrling, zwei Metalldreher, ein Packer, ein Presser, drei Putzer, fünf Schlosser, ein Schreiner, ein Stahlgraveur, ein Stanzer, ein Werkzeugmacher und zwei Werkzeugmacherlehrlinge – insgesamt 76 Menschen – waren in diesen Jahren in der Fabrik beschäftigt. Aufgrund der Arbeitsteilung wurde die Anstellung ungelernter Arbeitskräfte ermöglicht. Daher waren im Vergleich zu anderen Berufszweigen überdurchschnittlich viele Frauen in der „unechten Bijouterie“ tätig, da sie in dieser Zeit häufig keine weiterführende Ausbildung hatten, aber zum Lebensunterhalt der Familie beitragen mussten. Hinzu kamen allein in der Fabrik Jakob Bengel durchschnittlich 300 Heimarbeiter – und auch hier vorwiegend Heimarbeiterinnen, die in Handarbeit die unterschiedlichen Produktelemente zu Hause montierten. Der große Saal im Erdgeschoß des Fabrikgebäudes zeugt von der Bedeutung und Umfang der Heimarbeit innerhalb der Modeschmuckindustrie. Dorthin brachten die Heimarbeiter ihre gefertigten Werkstücke und holten sich die Arbeit für die nächsten Tage ab.

Dauerausstellung

Die Dauerausstellung im Industriedenkmal Jakob Bengel stellt die Entwicklung der Idar-Obersteiner Schmuck- und Metallwarenindustrie im 19. und 20. Jahrhundert auf der Folie einiger allgemeiner regionalgeschichtlicher Aspekte vor. Sie gibt nicht nur einen repräsentativen Überblick über Schmuckprodukte, Materialien, Techniken und Hersteller aus der Region, sondern beleuchtet auch die ökonomische und sozialgeschichtliche Entwicklung der Branche. Neben Musterbüchern und Entwürfen besitzt die Jakob Bengel-Stiftung einen außergewöhnlichen Fundus an Modeschmuck, Galanteriewaren und Dokumenten lokaler Hersteller, durch den nicht nur der Schmuck, sondern auch Arbeitsabläufe und das Leben in und außerhalb einer solchen Fabrik in einen historischen Kontext gestellt werden können.

Kulturdenkmal

Das Industriedenkmal Jakob Bengel wird im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Birkenfeld geführt (Stand 2022). Der Eintrag lautet:

„Wilhelmstraße 40/42, 44, 46, 48, 49-51 (Denkmalzone)

Komplex von Wohn- und Fabrikbauten um die Metallwarenfabrik Jakob Bengel (langgestreckte, zwei- bzw. dreigeschossige Gewerbebauten, Unternehmervilla (Nr. 44), 1873-1906.“

(Thomas Dierks, Industriedenkmal Jakob Bengel Idar-Oberstein, 2022)

Internet

www.jakob-bengel.de: Jakob Bengel Industriedenkmal (abgerufen 12.01.2023)

de.wikipedia.org: Jakob Bengel (abgerufen 13.01.2023)