In der Burgendatenbank ebidat legt der Kunsthistoriker und Burgenforscher Hans-Jürgen Greggersen dar, dass im Jahr 1176 ein Wilhelm von Hemmersbach sein Allod (d.h. sein freies Eigentum) dem Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg übertrug und es von diesem als Lehen zurück übernahm (d.h. mit erblichem Nutzungsrecht). Da im Verzeichnis der erzbischöflichen Gütererwerbungen offenbar der ursprüngliche Stammsitz der Herren von Hemmersbach gemeint ist und dieser dort ausdrücklich als castrum (Burg) bezeichnet wird, nimmt Greggersen an, dass es sich bei der genannten Anlage „wahrscheinlich ... um die Anlage auf dem so genannten Knöffelsberg handelte.“

Auch im Geschichtlichen Atlas der Rheinlande wird die Besonderheit der Anlagen in der Gemarkung von Kerpen-Horrem angeführt, wo eine zweimalige Verlagerung der herrschaftlichen Burg festzustellen ist:

„Die Edelherren von Hemmersbach gaben ihre im 11. Jahrhundert auf einem Villeausläufer angelegte Hochmotte Hemmersbach-Knöffelsberg wahrscheinlich im 13. Jahrhundert zugunsten der Großmotte Hemmersbach-Alte Burg mit aufwendigen Graben- und Wallanlagen in der Erftniederung auf, um schließlich im 14. Jahrhundert erftabwärts für ihre steinerne Wasserburg Hemmersbach einen neuen Standort zu finden.“

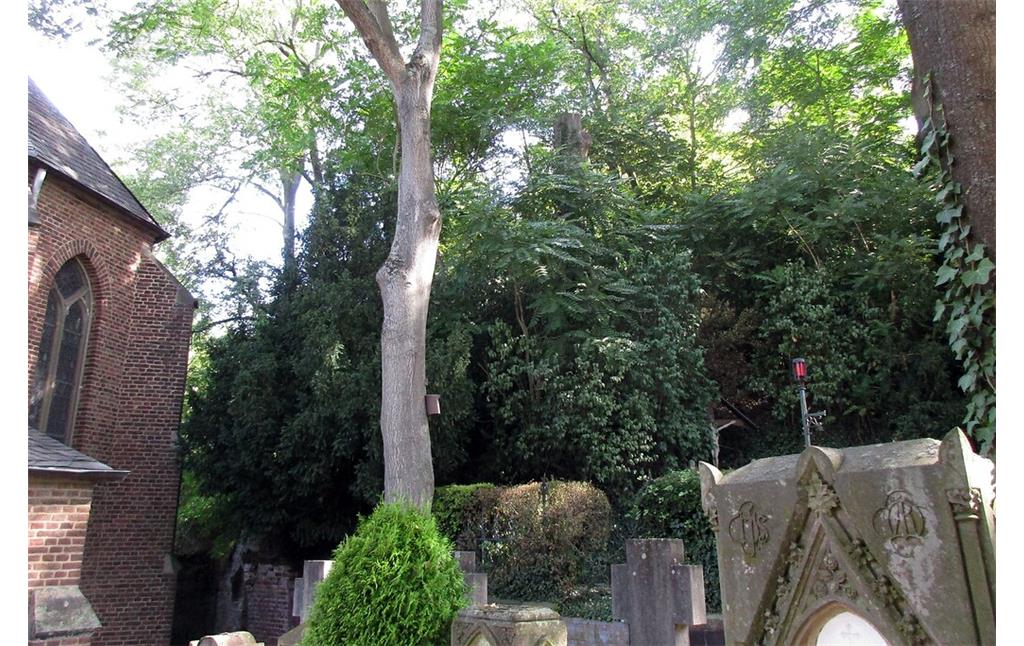

Die Kirche St. Clemens unmittelbar neben dem Friedhof ging dabei aus der Kapelle der aufgegebenen hochmittelalterlicher Burg hervor, sie befindet sich auf der vormaligen Vorburg der aufgelassenen Hochmotte (Friedrich / Päffgen 2007, S. 23-24).

Im Katalog wird die Anlage Hemmersbach-Knöffelsberg wie folgt beschrieben (ebd., S. 66-67):

Anlage (Beschreibung, Datierung): Motte „Knöffelsberg“, 11. Jh.? (historisch).

Bausubstanz: Burghügel auf Villeausläufer, auf Vorburggelände die romanische Pfarrkirche St. Clemens.

Historische Überlieferung: Möglicherweise Sitz der 1077/78 ersterwähnten Edelherren von Hemmersbach (REK 1, Nr. 1128). 1176 erwarb der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg den Allodialbesitz des Wilhelm von Hemmersbach (REK 2, Nr. 1054). Im Verzeichnis seiner Gütererwerbungen ist Hemmersbach ausdrücklich als castrum genannt (REK 2, Nr. 1386, 61). Vgl. die im Tal an der Erft gelegene Motte „Alte Burg Hemmersbach“.

Archäologische Untersuchung: Lesefunde, mittelalterliche Scherben (12.-14. Jh.). Laut Eintragung in der Kirchenchronik legte man bei der Erweiterung des Kirchhofes 1845/46 eine große Wüstenei, eine hohle Straße, viele eichne und buchne Stöcke frei.

Bodendenkmal

Das Objekt „Burghügel/Motte Knöffelsberg, Horrem“ ist mit Eintragung vom 12. März 2002 als Bodendenkmal geschützt (Untere Denkmalbehörde Stadt Kerpen / LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rgeinland, Nr. BM 146).

(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2022)

Quelle

Hinweise und Ergänzungen zu den archäologischen Befunden von Herrn Dr. Claus Weber, Stade, 2022.

Internet

www.ebidat.de: Knöffelsberg (Text Hans-Jürgen Greggersen, abgerufen 12.07.2022)

www.stadt-kerpen.de: Bodendenkmäler im Stadtgebiet Kerpen (PDF-Datei, 42 kB, Stand 30.03.2017, abgerufen 12.07.2022)

www.stadt-kerpen.de: Baudenkmäler im Stadtgebiet Kerpen (PDF-Datei, 32 kB, Stand Oktober 2020, abgerufen 12.07.2022)