Die Vulkanpark-Station „Krufter Bachtal“

Die Stollenöffnungen unter der B256 zwischen Kretz und Plaidt

Die Erforschung der Stollen im Jahre 1957

Archäologische Erforschungen der Stollen im Jahre 1997

Forschungserkenntnisse: Alter des Stollensystems, Produkte und Abbautechnik

Internet

Die Vulkanpark-Station „Krufter Bachtal“

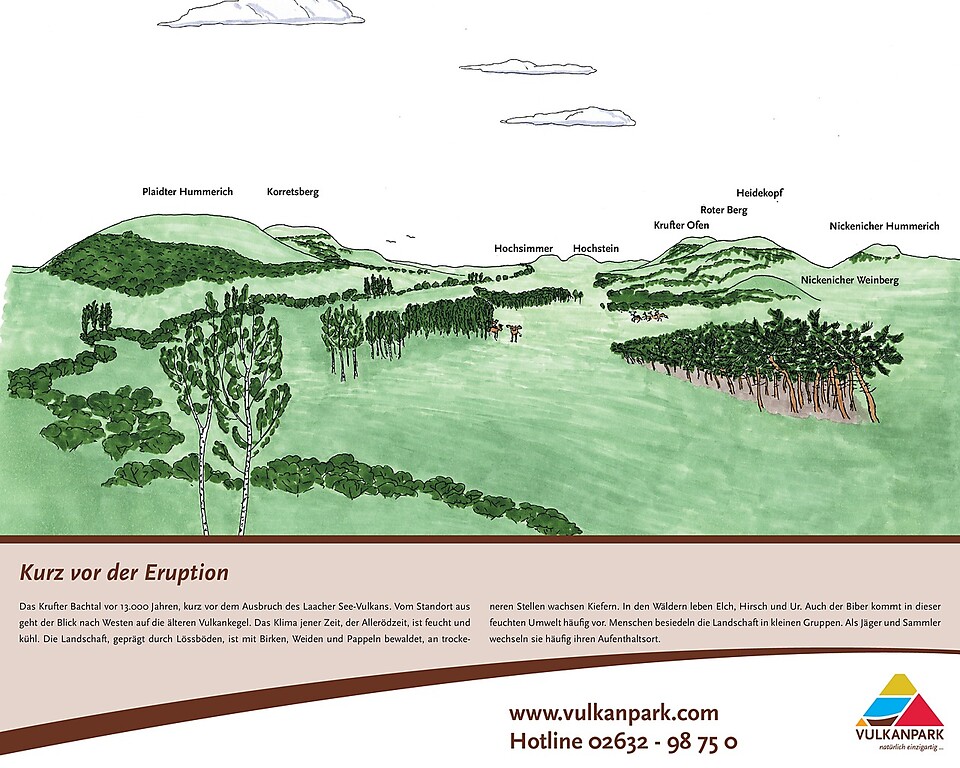

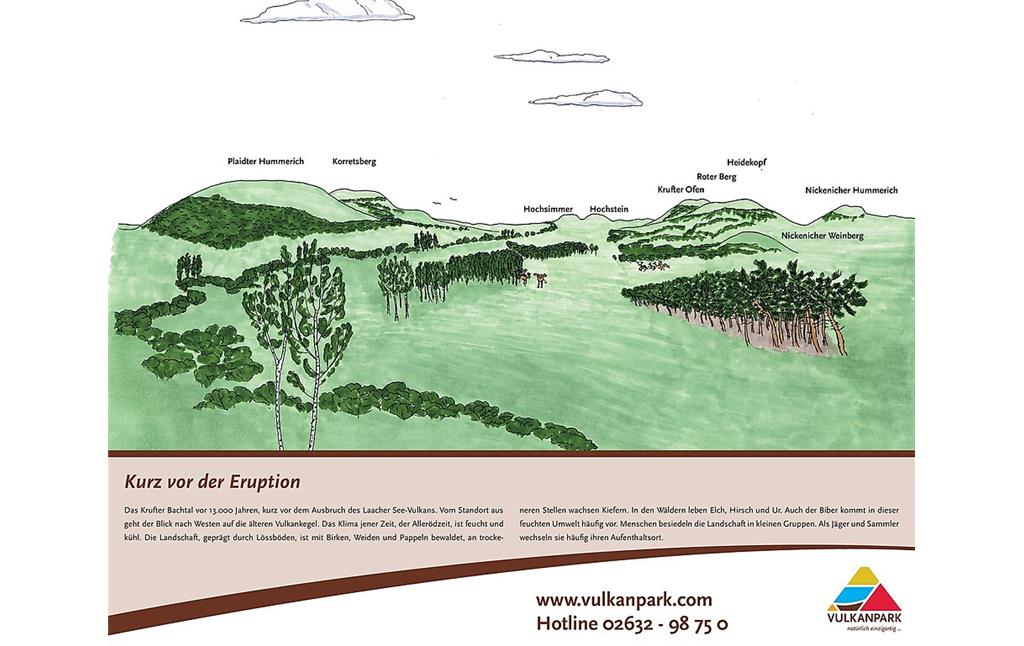

Neben dem Krufter Bachtal existieren mittlerweile mehr als 20 Landschaftsdenkmäler, die von dem im Jahre 1996 gegründeten Vulkanpark im Landkreis Mayen-Koblenz fertiggestellt wurden. Die Denkmäler befinden sich über ein Gebiet von ca. 200 km² verstreut. Über den Vulkanpark-Wanderweg im Krufter Bachtal lässt sich ein wichtiges Denkmal der frühen Trassindustrie der Pellenz erreichen: ein einst unterirdisches Stollensystem im Hang der Bundesstraße 256 zwischen Kretz und Plaidt. Dieses erstreckte sich über das Gelände der alten Trassgrube Herfeld, nördlich der Bundesstraße gelegen. Mit Blick auf die heute drei sichtbaren Stollenöffnungen wurden an der Vulkanpark-Station „Krufter Bachtal“ Informationstafeln errichtet, anhand derer anschaulich über den Laacher-See-Vulkanausbruch und die Trassindustrie informiert wird.

Die Stollenöffnungen unter der B256 zwischen Kretz und Plaidt

Neben dem Brohltal stellt auch das Krufter Bachtal ein Gebiet dar, in dem bereits in den ersten Jahrzehnten nach Christi Geburt große Abbaugebiete entstanden. Die insgesamt vier Stollenöffnungen in der Böschung unter der Bundesstraße 256 können vermutlich als älteste Zeugnisse frühneuzeitlicher Trassindustrie in der Pellenz angesehen werden. Die Trassindustrie entwickelte sich im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu einem der bedeutendsten Industriezweige in der Vordereifel. Das Stollensystem kann zudem als Beispiel dafür dienen, wie sehr die Pellenz unterhöhlt ist. Drei Stollenöffnungen mit torbogenförmigen Eingängen sind frei sichtbar. Ein vierter Zugang ist durch Gebüsch verdeckt. Die Stollen liegen in einem Abstand von ca. 50 Metern zueinander.

Die Erforschung der Stollen im Jahre 1957

Der Archäologe Josef Röder (1914-1975) und der Architekt Sepp Leiß (1917-2011) suchten im Jahre 1957 in dem Stollensystem unterhalb der Bundesstraße 256 nach Abbauspuren. Die Untersuchungen wurden jedoch erschwert, da Teile der Stollen verstürzt waren, andere stark einsturzgefährdet waren. In der Bimswaschanlage der antiken Trassgrube Herfeld war scheinbar einst ein Damm gebrochen. Das Wasser konnte das Stollensystem ungehindert fluten. Daher befanden sich die Stollen zu dieser Zeit nicht mehr im Originalzustand und waren zu großen Teilen nicht mehr begehbar. Um das Gelände zu sichern, mussten sie mit Beton aufgefüllt werden.

Archäologische Erforschungen der Stollen im Jahre 1997

Blieben Fragen nach dem Alter des Bergwerks, den Produkten und der Abbautechnik zunächst unbeantwortet, so konnten sie im Sommer 1997 durch Ausgrabungen an der mittleren Stollenöffnung, das im Rahmen des Vulkanpark Projekts initiiert wurde, beantwortet werden. Bereits im Jahre 1970 führte eine tiefe Bimsausbeute, in Zuge dessen auch tiefere Schichten, (bimshaltiger Tuff / Tauch) abgetragen wurden, zum Abtiefen des Feldes südlich der Straßenböschung. Die Folge: Das einst unterirdische Stollensystem unter der B256 geriet erstmals ans Tageslicht.

Forschungserkenntnisse: Alter des Stollensystems, Produkte und Abbautechnik

Bei den archäologischen Untersuchungen im Jahre 1997 wurden zwei Bohrlöcher entdeckt, die auf die Sprengung als Abbautechnik schließen lassen. Es lässt sich daher auch annehmen, dass das unterirdische Bergwerk seit dem Jahre 1627 in Betrieb war, bis es im Jahre 1858 stillgelegt wurde. Nachdem Mitte des 19. Jahrhunderts die Sprengung als Abbautechnik verboten wurde, existierten Tagebaugruben, darunter die bereits erwähnte Firma Herfeld.

Bei den Ausgrabrungen stellte sich entgegen vorheriger Annahmen heraus, dass das eigentliche Bergwerk tatsächlich 4 Meter tiefer lag. Neben der Sprengtechnik war auch diese Erkenntnis ein Indiz dafür, dass in dem Stollensystem nicht nur Bims und Tauch, sondern Tuffstein gewonnen wurde. Aufgrund der bogenförmigen Eingänge, die aufgrund zahlreicher Einstürze entstanden, konnte die ursprüngliche Größe der Stollen entschlüsselt werden. Die originalen Stollen waren womöglich drei Meter breit und zwei Meter hoch.

(Luisa Gitzen, Universität Koblenz-Landau, 2021)

Internet

www.vulkanregion-laacher-see.de: Krufter Bachtal: Kretz (abgerufen 08.04.2022)